明嘉靖《皇帝谕祭》任环碑:沪苏抗倭真迹刻符

方汉文

古代碑刻的文字记载发现本身是一种“真迹”性的学术创新,这种真迹并不指个体的手写,而是碑刻的文字,具有真实性与实物性。在比较文明史与文化遗址研究中,这种刻符真迹往往是公认可靠而学术评价较高的记载。但是这种真迹往往与历史文献记载存在差异,也引起历史学家们的一些异议。法国考古学家列德(Michel REDDÉ)对这一问题的见解显得相当深刻:“文献学与考古学研究是和谐一致的,尽管不可避免地存着细节上的差异。但是这种差异是可以用文献的功能的不同加以解释的。”①列德(Michel REDDÉ):《文字记载与考古发现——阿莱西亚遗址给我们的启示》,《法国汉学》丛书编辑委员会编:《法国汉学》,陈星灿、米盖拉主编:《考古发掘与历史复原》,北京:中华书局,2006年,第335页。而解释这种差异,更可以看出“发现”作为一种创新的价值在于补充或是校正文献之不足,这也是一种真迹文本与传世文本之间的互文性。明嘉靖《皇帝谕祭》任环碑是目前唯一的沪苏地区明代抗倭御书碑,这种真迹刻符的流传对于研究明代南北各地沿海进行的规模浩大的抗倭斗争的历史,有一定的学术参考价值。

一、嘉靖皇帝真迹抗倭碑

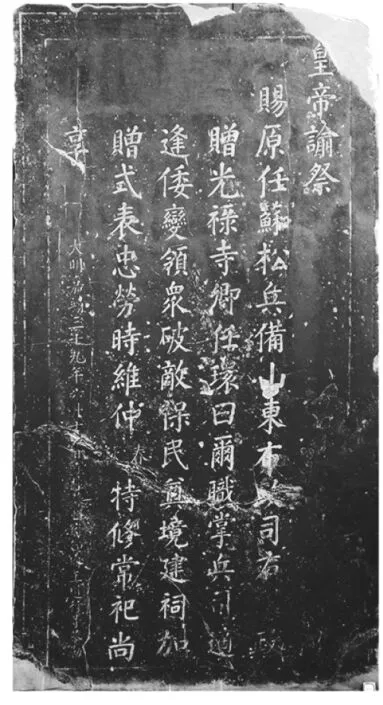

此碑目前收藏在苏州碑刻博物馆,据称是嘉靖皇帝的书写真迹摹勒上石(据笔者考察明皇帝书迹,仍有刻碑人王道行等先书丹再上石的可能,碑文字迹与题目相同,体近馆阁公文)。碑文题为《皇帝谕祭》,由于碑文内容是明嘉靖皇帝谕祭苏松兵备、山东布政使任环,追认其领兵抗倭之功的,所以有称《皇帝谕祭任环抗倭碑》等。

这块碑刻树于明嘉靖三十九年(1560年),高185厘米,宽98厘米。碑的形制属于明清以来在江南普遍流行的条石铭刻,与北方碑额、碑座俱全的汉唐巨碑有所不同。书丹字体秀润中正,刀法清丽,是典型的江南刻石。碑文如下:

图1 《皇帝谕祭》碑刻

皇帝谕祭:赐原任苏松兵备、山东布政司右参政、赠光禄寺卿任环曰:尔执掌兵司,适逢倭变。领众破敌,保民奠境。建祠加赠,式表忠劳。时维仲春,特修常祀,尚享。大明嘉靖三十九年六月十□日直隶苏淞□□□王道行等恭刻。

国际化的真迹铭刻研究方法的根本目标在于历史化,从实物来切入历史文明语境,而不仅仅是碑刻的解读。正如美国学者柯马丁在其近著《秦始皇石刻:早期中国的文本与仪式》中所说:“我试图将石刻铭文所运用的表达模式纳入周代(多为东周末年)的文学传统之中……文本的译注致力于石刻铭文的语境化。对秦代礼仪体系的考察则是为了将石刻铭文历史化。”①柯马丁:《秦始皇石刻:早期中国的文本与仪式》,刘倩译,上海:上海古籍出版社,2015年,第7页。故而首先对石刻所记载的明代抗倭史,特别是任环作为“苏松兵备”的语境作出分析。

据《元史·阿塔海传》记载,至元十八年(1281年)元军第二次征日,因遭遇飓风,“遇风舟坏丧师”,②《元史·阿塔海传》,《二十五史》第7册,杭州:浙江古籍出版社,1998年,第799页。元军全军覆没。自此之后元朝虽然仍多次企图征伐日本,但已经难以形成实质性战果,直至彻底放弃征服日本的战略。从此中日间政府外交关系断绝了100多年,直到明朝建立之后,1404年中日双方才又恢复政府间的外交关系。其实早自元朝至元十四年(1277年)起,中日海上贸易就开始出现危机,据日本学者田中健夫所述:“武宗至大元年(1308年)日本商船焚掠庆元,元朝官军不能抵抗。”③田中健夫:《倭寇——海上的历史》,杨翰球译,北京:社会科学文献出版社,2015年,第45页。延祐三年(1316年)又发生“浙东倭奴商船贸易致乱”事件。《新元史·日本传》已经开始将日本来犯者称为“寇”,“惠宗至正中,日本屡寇濒海州县。二十三年(1363年),掠蓬州,万户刘暹击败之”。④柯劭忞:《新元史·日本列传》,上海:开明书店,1935年,第7073页。1523年发生了一次日本大名(诸侯)在宁波的“争贡事件”,大内氏与细川氏两位大名之间势力争夺转化为动乱,发生焚烧商铺,杀害明朝官兵的事件。表明“倭寇”进犯已经成为必然趋势,而嘉靖年间(1522-1566年)被称为“嘉靖倭患”时期。从1277年到1566年,倭患长达近300年,大小数百战,山东、江苏、浙江、广东、福建沿海展开大面积的抗倭斗争,这是明代最重要的对外战争。史书文献记载相当多,但是真迹刻石却并不多,多数碑石都是近年树立的。明嘉靖《皇帝谕祭》是为数不多的真迹刻石,可能是唯一存世的皇帝真迹,其对于东亚文明之间的历史关系的研究价值之珍贵,由此可见一斑。

二、任环与苏松抗倭

任环(1517-1561年),字应乾,号复庵,山西长治人。嘉靖二十三年(1544年)进士。历知广平、沙河、滑县三县。据苏州地方史料记载,任环嘉靖三十年(1551年)迁苏州府同知处,曾经在当地招募与训练民兵,发给刀矛火炮、弓弩等,当倭寇进犯时率民兵与之作战。只要看《明史·兵志三》就可以得知,明海防战线漫长,“沿海之地,自广东乐会接安南界五千里,抵闽又二千里,抵浙又二千里,抵南直隶又千八百里,抵山东又千二百里,逾宝坻卢龙抵辽东又千三百余里抵鸭绿江,岛寇倭夷在在出没”。①《明史·兵志三》,《二十五史》第8册,第238、239、238页。

明代抗倭战争中官军实力不足,特别是海防力量薄弱,主要采取引进三种兵力对抗凶残倭寇:第一就是民兵,明太祖定江东后,即命“循元制,立管领民兵万户”。②《明史·兵志三》,《二十五史》第8册,第238、239、238页。苏松是江东的核心地区,一直保持民兵团练能战的传统。此外山东等地也多次募民兵,多者一次万人,少者也有数百人。第二是所谓客军,多是从山东、河北等地的官兵,向东南沿海地区调集御寇。第三是一些有地方特色的军队,随其风土所长,募集调佐军旅。如善习短兵器的河南嵩山“毛葫芦”、以英勇善战闻名的川军、泉州以技击出名的永春习武兵等,最出名的是西南土司所领兵,广西东兰那地归顺的“狼兵”等。

《明史·兵志三》曾经说:“嘉靖中,倭患渐起。”③《明史·兵志三》,《二十五史》第8册,第238、239、238页。于是明政府加强防范,始设巡抚浙江兼管福建海道提督军务都御史。而这时,苏州与现属于上海的松江一带即明代苏松两府逐渐成为倭寇进犯的重点之一。我们不妨分析一下当时的战争语境。其一,唐代白江大战中,唐军大败日军。统一朝鲜半岛于新罗,灭亡原日本支持的百济。日本政府看到大唐作为当时世界上最发达的农业文明与尚处于渔猎社会向农业文明过渡中的日本国力悬殊,立即转向大量派遣唐使,学习大唐文明。这一时期原来通过朝鲜半岛的北路交通线改为南路,即以江苏、浙江为主要交通口岸线,苏州、宁波是两大主要口岸。苏州是长江入海口(通过太仓浏河港入海)地区的商贸交通中心,这里是日本各方最熟悉的地区。

其二在于苏松的经济枢纽地位。苏松是明代苏州府与松江府的合称。苏州府是元代平江路属江浙省,设常熟、太仓县。松江府则是元直隶江浙行省,设华亭、青浦(曾置青浦上海二县),松江府因起源于苏州的一条河吴淞江得名,这条河从上海进入黄浦江。④《明史·地理志》,《二十五史》第8册,第98页。苏州与松江两府合称苏松地区,通常因为有吴淞江从苏州起流向上海,也称为苏淞,也就是现在“沪苏”的中心地区。从上海到苏州沿吴淞江一带为中心的广袤水乡平畴,这里良田相接,水网密布,江南古镇星罗棋布,地处长江入海口,又有3万顷太湖为依托,还与大运河相邻,农业商业手工业发达,经济繁荣,是当时中国最富裕的地区之一,是长江三角洲的核心。明代倭患兴起之后,苏松成为倭寇进犯最频繁的地区,他们在这里肆意掠夺,烧杀抢劫,终于导致了大规模的抗倭斗争的发生。

其三是日本国内原因,明朝前期正值日本南北朝后期与战国时代,国内动乱不休。其实早自13世纪起,日本北九州的武士浪人已经结成海盗集团,在朝鲜与中国海岸线抢劫商船与居民。南北朝时失败的武士更是大批加入海盗,与明朝流亡海岛的张士诚、方国珍余党相勾结,初步形成了倭寇势力。明朝政府则采取剿倭与禁海的政策,打击了倭寇,但也中止了中日贸易。日本国小资源缺乏,从隋唐起就依赖中国外贸发展经济,海禁对日本经济影响极大。日本进入战国时代(1367-1568年)后,此时的明朝吏治腐败,嘉靖年间倭寇活动最为猖獗。海盗徐海、王直等“巨魁”嚣张,部分海盗甚至与明朝浙、闽官僚勾结,迫害抗倭将领。嘉靖三十四年(1555年)兵部尚书张经虽然取得嘉兴王江浜(《明史》记为王家浜)大捷,杀敌近千,却被严嵩奸党害死。直到嘉靖末年在戚继光与俞大酋、刘显等名将协同作战中,才最终解除倭患。

三、任环率军枫桥抗倭

由于嘉靖年间“倭寇益肆”,朝廷不得不调整军事力量以应对。尤其是苏松抗倭的重要性愈加突出,官府先是增设金山参将分守“苏松海防”,而且“寻改为副总兵”。并且开始调拨各地精兵强将来回固海防,包括与苏松地区紧连的杭嘉湖地区。此时任环迁苏州府同知,可见正是为抗倭而来。嘉靖二十三年,又因战事紧迫,再急调山东民兵与青州水陆枪手千人赴淮扬地区。与苏松相邻的江苏北部的重镇淮安从唐代中日南路开通以后,也是日船进行贸易的主要港口之一,所以也为重点防范地区。山东兵能征惯战,听从总督南道军务都御史张经指挥,严防沿海。从战略上看说,倭寇的特点是以海战力量为主,海船机动性强,尤其是小规模转移灵活。但是明军民以陆地城防为主,火力强大。初期双方各有胜负,甚至倭寇穷凶极恶,还在部分地区建立基地,“时倭纵掠杭嘉苏淞,踞柘林城为窟,大江南北皆被扰”。①《明史·兵志三》,《二十五史》第8册,第238、238页。但在苏松战场上,任环长期训练的军队终于在正确的指挥下取得决定性胜利,随后张经的大军再次获胜,成功扭转战局。《明史·兵志三》记载:“监司任环败之,经亦有王家浜之捷。”②《明史·兵志三》,《二十五史》第8册,第238、238页。这是正史记载的任环与张经最重要的战功。有的史册中记载了抗倭名将兵部尚书张经在杭嘉湖地区的“王泾(家)浜大捷”,柘林城(镇)位于松江府,而王江浜则在嘉兴的运河之浜,两地虽然分属苏松与杭嘉湖不同区域,但实际距离并不远。明嘉靖三十四年五月初张经、俞大猷带领明军各路人马在王江浜大战从柘林城来的倭寇,明军大胜,取得歼敌2000余人的战绩。从时间上来看,是抗倭战史上明军从战略防御向战略上主动出击的转向。

从历史记载可见,当时任环官职为“监司”,监司一职不同朝代各有所辖,宋代监司职务范围相当广,其监察范围包括转运司、提点刑事与提举常平等相关法律事项。元明两代监司职务更为重要,明清两代吏治的布政使、按察使都具有监察权,所以在碑文中,嘉靖皇帝谕祭任环职务为苏松兵备、山东布政司。按《明史·职官志》,苏州总兵官1人,守备8人,其中任环为苏松兵备,处于抗倭前线。光禄寺卿从三品,是较高的职务,光禄寺主管祭享宴劳酒礼膳羞之事,就是管天子祭祀的部门。这应当是任环立功之后所擢升的官职。

苏松地方史料记载了任环指挥苏州枫桥战役的经过,嘉靖三十三年(1554年)倭寇进犯苏松海防,倭寇中有部分中国海盗,对中国沿海地理环境熟悉,而且这些海盗多年征战海上,熟悉海战与沿海强攻。当时是从海上先进入长江口,从太仓浏家河港口上岸。这里到苏州城的直线距离大约只有不足50公里,倭寇一直将战火烧到苏州门户阊门与枫桥。苏州学者引《江南经略》卷二中“枫桥险要说”描述当时战事的形势:“自阊门至枫桥将十里,南北二岸居民栉比,而南岸尤胜……天下货财莫盛于苏州,苏州财货莫盛于阊门。倭寇垂涎,往事可鉴。枫桥北近射渎、长荡,南通虞塘、太湖。寇所热中者,城内十一,而此地十九。”①参见陈莹:《从苏州碑博三方碑刻管窥中日关系史》,苏州博物馆编:《苏州碑刻博物馆三十周年纪念文集》,杭州:西泠印社出版社,2016年,第46页。枫桥地区当时无险可守,军事要塞枫桥铁铃关尚没有建立,铁铃关建于嘉靖三十六年(1557年),即战事之后3年,所以倭寇骤至,烧杀抢劫,枫桥城外的数十万百姓被迫逃难,涌向阊门、枫桥。守城官兵居然关闭城门,拒绝百姓入城,后边倭寇追兵将至,情势极度危急。

此时任环在苏松练兵已经3年,军队经过他的训练与整顿,已大大加强。任环立即决定在此阻击倭寇,他一方面命令立即开城门放百姓入城,另一方面布署新训练的军队与倭寇拼死战斗,最终成功击溃倭寇。倭寇主力战败后,从苏松地区逃离,狼狈窜向杭嘉湖地区。枫桥阻击其实是苏松地区首次大败日寇,大挫日寇锐气,捷报传来,大大鼓舞了明军与民兵。长期与倭寇对垒的杭嘉湖地区与苏松土地相连,河流湖泊相通,都是大运河流经之地,也同位于太湖之滨,枫桥之役是王江浜大捷之前明军的首次胜利,也是长期以来抗倭斗争的转折点,对王江浜大捷中明军士气的提升有决定性作用。

正因为枫桥之役有如此价值,所以嘉靖皇帝才要谕祭苏松兵备任环,在抗倭名将中,他的官职与名声都不算高,却能有如此战绩也是实至名归。

四、文本释词:“倭变”与倭寇

碑文中措词“尔执掌兵司,适逢倭变。领众破敌,保民奠境”,表明了朝廷关于抗倭斗争的基本态度。特别是从“倭变”一词中,可以看出从隋唐到明代中日关系的一个重要转折。

中国对日本的称呼在不同历史阶段各有不同:

第一阶段是倭国、倭奴、东夷倭奴等,汉代之前的记载见于《山海经》等,称其为“倭国”:“盖国在钜燕南,倭北,倭属燕。朝鲜在列阳东,海北山南。”郭璞注:“倭国在带方东大海内,以女为主,其俗露 ,衣服无针功,以丹朱涂身,不妒忌,一男子数十妇也。”②《山海经·海内北经》,郭璞注,长沙:岳麓书社,1992年,第143页。

东汉时也有称为“倭奴”,有一字之改。《后汉书·光武帝纪下》:“中元二年春正月……东夷倭奴国王遣使奉献。”③《后汉书·光武帝纪下》,《二十五史》第1册,第633页。

第二阶段是唐代。初唐仍然以“倭奴”为国名,武周时期改为“日本”。《新唐书·东夷列传》:“日本,古倭奴也……使者自言国近日所出,以为名。”①《新唐书·东夷列传》,《二十五史》第4册,第753页。关于日本名称的来由,主要有两种说法,一种认为是日本本国自称所改,因为日本人恶“倭”名而又自谓位于“近日”的东方,所以自称日本。另一种说法是由武则天所改定,称倭奴为日本。日本名称自唐代开始普遍使用,这是一个新称呼,也标志着中日关系的一个新时期。由于对“日本”国名改动这一重要事件没有真迹刻符的证据,仅有文献中的变化,一直令人感到遗憾。直到2004年西北大学文博学院收藏的《井真成》墓志发现,在非文献之外的石刻墓志中,首次直接出现“日本”国名,而且是在日本僧人墓志的铭刻上。志文记载:“公姓井,字真成,国号日本。”②参见拜根兴:《石刻墓志与唐代东亚交流研究》,北京:科学出版社,2015年,第16页。

图2 《井真成墓志》(现藏中国西北大学)

井真成于开元二十二年(734年)去世,至少在此前“日本”国名已经为唐代朝野俱识,否则不会有墓志公开记载。唐代开始“日本”国名取代汉以来的“倭国”,并且后世也至此有了真迹刻符的证据,这是比较文明史的一个大发现。

第三阶段是明代。日本海上来犯的武士与浪人及所有海盗被称为“日寇”,并且普遍使用。这里要说明两点:其一“倭寇”一词主要被用来指海盗,与日本政府并不能相等。由于倭寇罪行严重,引起中国军民愤怒,经常被用来泛指包括所有与华敌对的日本人,包括一些官吏与商人。但是中国官方文件仍然是将海盗与日本政府有所区分的。而《皇帝谕祭》碑中虽然是指称倭寇,但是没有出现这个称呼,而是用了“倭变”,将倭寇进犯改为边患袭扰的事件,从中可以看出嘉靖皇帝本人对倭患观念及处理的基本态度。一方面对倭寇进犯已经深感焦虑,所以谕祭任环等抗倭将领,并且使用“倭变”来指倭寇进犯。另一方面,则仍将倭寇与日本政府相区别开来,没有采用“倭寇”的称名。

“倭寇”一词最早是何时首次出现?却是一个有争论的问题。

答案同样是由刻符真迹所提供,日本学者田中健夫说:

最早出现“倭寇”这一名词的史料,据管见所及,是高句丽广开土王(好太王)碑,“倭寇溃败,斩杀无数”,不言而喻,这里的“倭寇”与中世的“倭寇”并不一样,它的意思可以说是“日本侵略军溃败”。③田中健夫:《倭寇——海上历史》,第8页。

《好太王碑》(亦称《好大王碑》)树碑年代为公元414年(东晋义熙十年),是高句丽第20代王长寿王即位后第二年为其父谈德即好太王(374-413年)所立。碑石现存吉林省集安市,汉字隶书。①艺美联主编:《好大王碑》,北京:中国书店,2018年,第56页。高句丽是中国古代少数民族,《逸周书·王会》晋孔晁注“高夷,东北夷高句骊”。虽然号称从周代存在,但其古代部族的正史记录却是公元前37年(汉元帝建昭二年)朱蒙(即《汉书王莽传》的“驺”,也就是《好太王碑》中的邹蒙)建国,其实就是从夫馀部族分离的。所以汉武帝灭朝鲜时高句丽仍然是一个未兴盛的民族,《后汉书·东沃沮传》说:“武帝灭朝鲜,以沃沮地为玄菟郡……徙郡于高句丽西北。”无论如何,“倭寇”一词最早出现于公元5世纪的中国东夷高句丽《好太王碑》是无疑的。这又是真迹刻符对中日比较文明史的一个重要发现。而日本学者田中健夫的判断也是正确的,当时“倭寇”一词是指入侵朝鲜半岛的“日本侵略军”。他所说的“中世”就是指明代的“倭寇”,中世倭寇指海盗集团,也是明确无误的。必须说明的是,“倭寇”一词虽然起源相当早,但由于时代的不同,所指完全不同,古代指入侵日军,中世指海盗。到了20世纪的抗日战争,日寇之名再次出现,此次是指侵华日军。能指所指、语境都有真迹刻符的思想史观念诠释。

图3 《好太王碑》局部(现藏吉林集安)

《尚书·吕刑》:“群行攻劫曰寇。疏曰不寇贼(引者注:不为寇贼的意思)。”

《易解》:“坎为寇盗。虞注致寇至。”

从经典释文来看,寇是有贬义的词,就是强盗,主要指群体性的结伙抢劫攻剽行为,性质是暴力性的团体。倭寇当然指明代的日本海盗,他们群体性地对中国与朝鲜半岛的暴力侵犯抢掠。元末明初“倭寇”一词即开始出现于民间与史册。《明史》中的抗倭将领包括胡宗宪、谭纶、戚继光等人的传记中普遍使用“倭寇”一词是完全正常的。

而嘉靖皇帝在碑文中所用的“倭变”一词,则是指明代日本海盗所造成的世事变故。自唐后政治话语中用“日本”以来,用“倭”来称呼日本人明显减少,而此时恢复用“倭”,当然是含有贬抑意思。但是沿海倭寇主要是海盗而不是日本军队,战争也不是两国正式交战,所以用了“倭变”。毕竟明代倭寇入侵并不是两国宣战,皇帝谕祭也不是宣战文书,所以碑文中没有用“倭寇”而代之以“倭变”,这也是嘉靖的一种策略,代表中国官方是将倭寇与日本政府区分开来的,而且也表达倭寇只是中日关系中的一股逆流,并不可能逆转历史上中日文明之间的交流与互鉴。

事实上,明洪武二年(1369年)与洪武三年(1370年)朱元璋曾经两派使臣与日本怀良亲王协商,要日本政府出面来禁止倭寇,怀良亲王和足利义满与明朝关系不睦,虽然也曾将倭寇首领多次嘉靖《皇帝谕祭》碑用“倭变”,而明代的文献中特别是民间抗倭斗争中则常用“倭寇”,两词的交明处理,但并未全力禁倭。明成祖朱棣与足利义满达成“勘合贸易”的朝贡形式,这一形式达百年,倭寇虽未绝但尚不足以危害邦国。嘉靖二十七年(1572年)勘合贸易停止,日本国内进入战国时代,倭寇得到国内大名的支持,大兴进犯,《明史·日本传》指出由于中国海盗王直、徐海、陈东、叶麻素等勾结倭寇,为虎作伥,倭患日益严重。日本政府受到大名控制,大名公开豢养海盗,强掠中日商船与沿海财富,从中获得各种利益。

中日文明互鉴仍然是不可阻挡的历史潮流,明朝300年间入明僧多达114人,不但与中国僧人交流、学习佛法,而且居留中国学习中国文化,乐在其中。名僧大德甚至代表幕府,向中国皇帝明成宗面呈国书。永享四年(1436年)担任遣明正使的天龙寺僧龙室道渊本是中国宁波人,30岁渡海传法,历住安国寺、圣福寺等名寺。永正八年(1511年)任遣明正使的东福寺僧了庵桂吾来时已是年逾80的名僧,率3条大船共292人,载著名的倭刀8000把,其他货物满仓。明武宗闻讯大喜过往,立即敕住持育王山广利寺,并赐金袈裟。其返回日本时已经89岁,明大儒王阳明亲自送行并作《送了庵和尚序》。日本僧人不仅精通佛法,而且深入钻研汉学,很多人在中国学习多年,诗文书画俱佳,与中国名士互访交流,带大批中国经典回国,传播中国文化。而商业经济发展是明代中日交往的基础,勘合贸易(1401-1551年)150年间日本竟派19次遣明使,次数与遣唐使相同。人数就远远超越唐代,景泰四年(1453年)第11次遣明使人数为1200人。遣明使从中国所得铜钱多达数十万贯,对于当时的日本经济来说,这是极大的一笔海外收入。除了政府贸易之外,民间贸易发展更是令人惊叹,有关资料统计:日本庆长十七年(1612年)7月25日,仅一天进入长崎港的明商船就有26艘。中国与日本的商业航线是当时最繁忙的,商贸交易量之大不仅是东亚,就是在世界商业中也是罕见的。可以说,中日人民之间的交往与文明互鉴是最终消除沿海倭患的决定性因素。

——明代嘉靖大倭寇的形象》

- 上海文化(文化研究)的其它文章

- 中西学术得失之关节论

- 名师学案·徐中玉

- 试析“傩”之本原

——上古时代鸟图腾和虎图腾崇拜的合一