画意诗情歌青春

吴云芳 张乐

编者按:吴云芳、张乐两位老师的“画意诗情歌青春”教学设计,紧扣第一单元关键词“诗歌”“青春”,努力使之与高一新生产生“化学反应”,让学生以“我”代入学习真实情境,一以贯之,创生“一体化”的四个前后相继学习任务即“品赏诗意”“探究诗心”“再现诗性”“展现诗情”,且每个任务都务求落实为物化学习成果即“朗诵”“诗评”“改写”“创作”。整个设计一言蔽之曰:青春诗做伴,“我”来赏改写。

(特约主持:黄华伟)

【设计说明】

高中语文统编教材必修上册第一单元归属“文学阅读与写作”任务群。根据《普通高中语文课程标准(2017版)》的要求,该任务群旨在引导学生阅读优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学鉴赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论。该单元的人文主题是“青春”,意在引导学生关注国家命运前途,激发青春热情,并敞开心扉,追寻理想,拥抱未来。选入的课文包括《沁园春·长沙》《立在地球边上放号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》《致云雀》五首诗歌与《百合花》《哦,香雪》两篇小说。

高中生正值诗一般的年龄,该单元的人文主题和学习任务群既贴近学生生活,又关注学生个体成长。“画意诗情歌青春”学习任务设计,以“赏诗→评诗→改诗→写诗”为路径,以学生自主阅读、梳理、讨论、探究、写作、交流、分享为主要学习方式;教师积极创设阅读情境,提供阅读策略指导,搭建展示交流平台,为学生提供有效的学习支持,将学生引向深度阅读、深度写作,从而提升学生的语文核心素养。

指向核心素养的单元学习任务设计,突破单篇阅读精讲细析的固定模式,让学生在自主的语文实践中学会学习,“沉浸”在语言世界里探索、发现,领略不同时代的诗体特色、不同诗人的风貌气质以及不同时代的青春之歌。

结合“单元导语”“学习提示”“单元学习任务”,笔者对单元学习内容进行梳理和分析,设计了以下四个学习任务,即品赏青春的诗意(2课时)、探究作家的诗心(2课时)、再现小说的诗性(3课时)、展示“我们”的诗情(2课时)。

【学习目标】

1.有感情地诵读作品,品味语言,感知意象;发挥想象,用自己的语言描述画面,增强形象思维能力,丰富自己对文学形象和现实生活的感受和理解。

2.检索资料,知人论世,加深对主旨的理解;对比品鉴,发现作家独特的艺术创造;撰写诗歌评论,积累文学鉴赏经验,提升思维品质。

3.把握小说叙事和描写的特点,赏析“细节”,感受小说的独特魅力;提炼小说中的诗意,改写成诗歌。

4.思考“青春的价值”,捕捉创作灵感,创造青春形象,追求语言表达的积极效果及美好感受,完成诗歌的创作。

【学习评价标准】

1.朗诵诗歌:①字正句顺,音韵和谐;②贴合诗意,口诵心惟;③沉潜讽咏,同感共情。

2.撰写诗评:①不少于800字;②结合资料,关注“诗人”;③既有整體关照,又有“文本”细读;④从词句、句式、诗行、音韵、意象、意境、构思、技法等角度展开赏析评价;⑤表达自己对“这首诗”的独特体验与认识。

3.小说改诗歌:①贴合作品,依托小说的片段、意象、情感,再现“诗境”;②语言表达追求创新,意蕴丰富,富有“诗意”;③情感自然真挚,突出青春品质,抒写“诗情”。

4.完成诗歌习作:①创造自己心中的青春形象,展现对“青春价值”的态度;②讲究语言表达的创造性和美感;③意象选取独特合理,富有新意;④音韵和谐,技法运用合理。

【学习任务设计】

学习任务一:品赏青春的诗意

五首诗作富有青春气息,深藏着激励和奋进,带给我们别样的情韵与感动。

(一)以诵读为起始,梳理要点

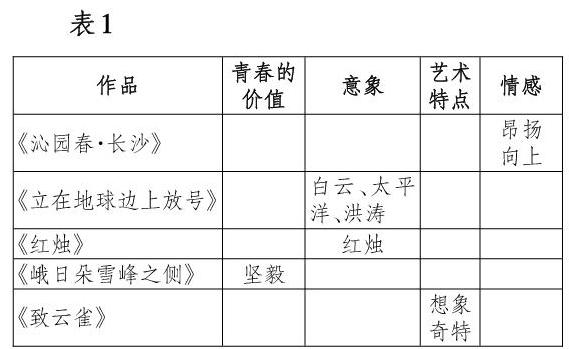

结合表1,完成任务。

1.青春是诗的季节,充满着生生不已的感发力量,选择你喜欢的诗句进行诵读,用一个词语概括诗中与众不同的“青春的价值”,并陈述理由。如:

《沁园春·长沙》——自由;《立在地球边上放号》——激情;《红烛》——奉献;《峨日多雪峰之侧》——坚毅;《致云雀》——浪漫。

2.“意象”是被赋予了作者情感、能引发你联想的事物。“万山”“层林”“白云”“洪涛”“红烛”“蜘蛛”“云雀”都是常见的意象,但不同诗人的意象系统却各不相同,焕发着独特的光彩。说说这些意象为什么会打动你,请结合具体语句加以说明。

3.选择最能点燃你青春激情的一首诗作,在小组或班级诵读,展示“青春的力量”。

(二)以诗歌为底本,鉴赏分析

1.语言的锤炼——品一品。

选择你喜欢的诗句,想想和常规的表达有何不同,从字词、句式、表现手法、风格特点等角度说说你喜欢“这一句”的原因。

2.情感的涌动——读一读。

怎样才能读出“这一首”的情感?请为诗歌画一张情感变化曲线图,感受诗歌内在韵律的起伏跌宕,体会其情感的变化走势。

3.诗意的表达——仿一仿。

[形式一]

故乡,我要为你写诗。

[形式二]

故乡,我要在黑夜里为你写诗,我要在草原上为你写诗,我要在北风中为你写诗。

[形式三]

故 乡

海子

在黑夜里为火写诗

在草原上为羊写诗

在北风中为南风写诗

在思念中为你写诗

以上三种形式在表达上有什么不同?你能从中总结出一些窍门吗?你还能在诗作中找一些诗意表达的例子吗?请以“青春”为题,仿写一首小诗。

青春

在 为 写诗

在 为 写诗

在 為 写诗

在 为 写诗

小结:读诗,既要读出诗中“青春的力量”,也要思考诗人是如何表达诗意的。

学习任务二:探究作家的诗心

“知人论世”,可以帮助我们加深理解时代性很强的诗歌作品;主动品味、评价诗人的“这一首”,才是直探作家诗心的诀窍。

(一)以背景为依据,进行赏析

《沁园春·长沙》的背景介绍有多个版本,材料一与材料二提供的不同背景,就会影响对诗歌主旨的理解。

材料一:

这首词作于1925年,当时革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发。毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已在广州正式成立。这年深秋,毛泽东去广州主持农民运动讲习所,在长沙停留,重游橘子洲,写下这首词。

——《教师教学用书》(人教版普通高中

课程标准实验教科书《语文》必修一)

材料二:

毛泽东感受到了压力。他失眠了——这是不常有的——健康状况有所下降。他在中国共产党中的地位更加孤立,到1924年底,他离开了共产党总部。同时他再也不是可以信赖的连接国共两党的桥梁了。

毛泽东虽然在上海,但没有参加1925年1月的中国共产党第四次代表大会,这次会议的气氛是倾向注重城市工作,同时还有对国民党的疑虑,会议结束时发表的公报中,“农民”一词在每次提到时都与“工人”一词用连接号连接起来,好像农民不能够独立存在。

会议结果对毛泽东来说是例行公事,他被赶出了中央委员会。

毛泽东精疲力竭,陷入了困境。在自传中他掩饰了这种紧张,甚至连第四次代表大会都不提。他这样淡淡地对斯诺说:“那年冬天,我回到湖南去休养——我在上海生了病。”

——罗斯·特里尔《毛泽东传》

请你为《沁园春·长沙》重新编写一份“背景介绍”,要求材料充足详尽,令人信服,并以此为背景,重新对诗歌进行赏析。

1.自主查阅相关的文献资料,了解毛泽东创作这首词时的生活经历。(推荐材料:埃德加·斯诺的《毛泽东自传》)

2.在查阅资料的过程中,圈点勾画,记录信息,注明出处,形成笔记,养成良好的阅读习惯。

(二)以比较为拓展,完成诗评

诗篇浩如烟海,作家灿若繁星。请你策划“青春之歌”专栏,推荐最具时代气息的青春诗篇,一人一首代表作,并附上诗歌评论。

1.关注同一诗人不同时期的诗歌,求同辨异。

毛泽东:《咏蛙》《忆秦娥·娄山关》《水调歌头·游泳》……

郭沫若:《凤凰涅槃》《天上的街市》《炉中煤》……

闻一多:《七子之歌》《死水》《一句话》《忘掉她》……

任选作家:……

2.关注同一时期不同作家的诗歌,对比品鉴。

课外阅读周恩来的《赤光的宣言》、朱德的《太行春感》、陈毅的《赣南游击词》等,感受他们的青春情怀。

小结:一首诗是一幅画,是画境与诗意的浓缩;有些诗作,又何尝不是诗人或是时代的缩影呢?

学习任务三:再现小说的诗性

朱光潜先生说:“一切纯文学都要有诗的特质。”虽然时代背景不同,但不同的青春个体,表现的青春情怀都一样地感人。请结合最有感触的场景或片段,通过典型的细节揣摩人物的心理活动。选取一个人物,为“他/她”写诗。

(一)入诗境:梳理“他/她”的故事

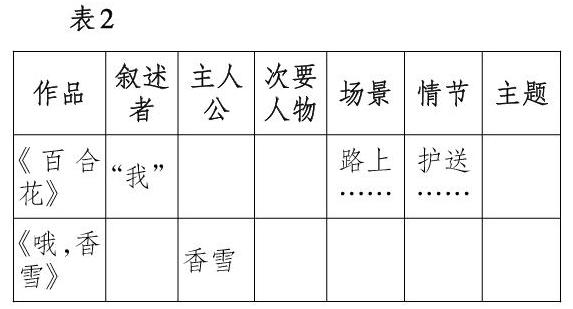

1.通读小说,梳理要点(如表2),并思考:故事情节是靠什么联系在一起的?

2.你对谁的印象更为深刻?是文工团的女兵,是来自山林竹海的19岁小战士,还是刚过门三天的新娘子?你觉得谁才是《百合花》的主人公?

3.《百合花》中“19岁的小战士”“文艺女兵”“刚过门三天的新娘子”这些身份设定有什么作用?能替换为“老兵”“护士”“大娘”吗?

(二)赏诗意:选取“他/她”的片段

没有细节就没有故事,细节与描写就是人物目光的停留,就是叙事作品的特写。凡是笔墨细致之处,往往包蕴着某种表达意图。请认真体会文中的细节,把潜藏着的人物心理、主题意蕴还原出来。如:

1.一个破洞。

“一个破洞”,写出了羞涩腼腆的小通讯员向新媳妇借被子时,慌慌张张地转身,被门钩挂破衣服的窘态。

“一个破洞”,写出了“我”因没有及时缝上破洞而感到后悔,写出了“我”对这“小同乡”的关切与记挂。

“一个破洞”,被一改羞涩忸怩的新媳妇“一针一针地”缝上,表达了真挚、纯真的情感。这是对永远没有机会向“小通讯员”解释借被子所产生的误会的歉疚和弥补,是对这样一位可敬可爱的“同志弟”永远不再复生的痛惜,也是对“战士”的崇敬和献礼。

2.两忆故乡。

小说中两次提到故乡,请你动情地读一读相关段落(限于篇幅,下文只列起止句)。如果中间要加一声叹惜——“唉”,你会加在哪里?并说出理由。

(段11)我朝他宽宽的两肩望了一下……这是我多么熟悉的故乡生活啊!

(段47)啊,中秋节……也许,几年以前,他还唱过这些歌吧!

中秋,本是代表着团圆的传统佳节,却正进行着令无数家庭破碎的战争。家人团圆的人性诉求与枪炮隆隆的残酷现实,形成强烈对比。战争将我们身边的美好逐一剥离,一声叹息,一种无奈。

3.三处“百合花”。

第一处:这里外全新的唯一的嫁妆,象征着对美好婚姻和幸福生活的向往。

第二处:将唯一的嫁妆“百合花”被,献给为了保家卫国而受伤的包扎所伤员,一床被子联系了军民情谊。

第三处:“百合花”象征着新媳妇对小通讯员纯洁的情感,是歉意,是痛惜,也是致敬。

三处“百合花”传达的都是人与人之间的爱。在战争背景下,家园人事尽被摧毁,唯一不能摧毁的是人与人之间纯洁美好的情感。这朵“百合花”,是支撑人们走过硝烟、走向和平的力量。

4.“窗”和“铅笔盒”。

“窗”和“铅笔盒”,你会选择哪个作为《哦,香雪》的核心意象?请说明理由。除此之外,你还会选择什么意象?

材料一:

①火车停了,发出一阵沉重的叹息,像是在抱怨台儿沟的寒冷。今天,它对台儿沟表现了少有的冷漠:车窗全部紧闭着,旅客在昏黄的灯光下喝茶、看报,没有人向窗外瞥一眼。那些眼熟的、常跑这条线的人们,似乎也忘记了台儿沟的姑娘。

②她放下篮子,心跳着,双手紧紧扒住窗框,认清了那真是一只铅笔盒,一只装有吸铁石的自动铅笔盒。

③那时台儿沟的姑娘不再央求别人,也用不着回答人家的再三盘问。火车上的漂亮小伙子都会求上门来,火车也会停得久一些,也许三分、四分,也许十分、八分。它会向台儿沟打开所有的门窗,要是再碰上今晚这种情况,谁都能从从容容地下车。

材料二:

①“你上学怎么不带铅笔盒呀?”她们又问。

②她红着脸告诉女学生,想用鸡蛋和她换铅笔盒……

③還有一丛丛荆棘、怪石,还有漫山遍野那树的队伍,还有香雪手中那只闪闪发光的小盒子。她这才想到把它举起来仔细端详……她才觉得这铅笔盒真属于她了……她站了起来,忽然感到心里很满,风也柔和了许多。她发现月亮是这样明净,群山被月光笼罩着……

④是隧道,它愣在那里,就像大山的一只黑眼睛。香雪又站住了,但她没有返回去,她想到怀里的铅笔盒……然后她就朝隧道跑去。确切地说,是冲去。

⑤然后举起铅笔盒,迎着对面的人群跑去。

(三)悟诗情:诗化“他/她”的青春

1.《百合花》是别具情致的战争诗化小说,展现了一朵盛开在战火烽烟中的清新俊逸之花;《哦,香雪》整体构思寓于诗情,局部描写充满诗意。请体会两篇诗化小说的异曲同工之妙。

2.《百合花》中,三人建立了纯洁真挚的情感关系,三个美好生命互相碰撞、交融,彼此促进、成长,带给读者温暖和力量,请体悟作品展现的“青春价值”。

小结:文学作品和我们的生活,同样也饱含诗情。

学习任务四:展示“我们”的诗情

文学就是人学:让我们真诚地写作,写青春的诗;让我们真诚地生活,做光明的人。

(一)抒写“我们”的青春

1.捕捉灵感,创作一首诗歌(一篇小说),表现和创造自己心中的青春形象,展现自己对“青春价值”的思考,抒写“我们”的青春。

2.互读互享,不断修改。

3.在平时的阅读和写作中,总结一些小窍门,并不断充实。如:

①有“形象”,有“画面”;②有“佳句”,有“妙笔”;③有“真情”,有“个性”。

……

(二)展示“我们”的青春

展示自己创作的诗歌,小组交流、分享,推选优秀作品,举办班级朗诵会,向各类刊物、微信公众号等投稿。

小结:“我们”的青春,画意无限,诗情无限。让我们读之,悟之,诵之,写之。