黄河流域煤矿区生态环境修复关键技术与战略思考

彭苏萍,毕银丽

(1.中国矿业大学(北京) 煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京 100083; 2.中国矿业大学(北京) 矿山生态修复研究院,北京 100083)

黄河流域是我国重要经济地带,也是我国重要的生态屏障。2019年9月,习近平总书记对黄河流域的生态环境与经济发展进行考察并发表重要讲话,要求我们坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持生态优先、绿色发展,以水而定、量水而行,因地制宜、分类施策,上下游、干支流、左右岸统筹谋划,共同抓好大保护,协同推进大治理[1]。

黄河流域也是能源流域,上游地区是水资源涵养地,水能资源比较丰富;中游煤炭资源丰富,是我国最重要的煤炭生产基地;下游富含石油和天然气资源。黄河流域的煤炭资源经济可采量和煤炭生产产量,目前均居全国首位,因此,促进煤炭生产与环境保护的协调发展,是黄河流域生态环境保护与高质量发展的重大要求!

我国14个大型煤炭基地中有9个煤炭基地分布在黄河流域[2],该区域主要土地类型为黄土地,风沙地及黄河冲积平原地。黄土区占黄河流域总面积85%(包括陕北、晋北、晋中、晋东、黄陇),煤炭开采加剧水土流失;风沙区占黄河流域总面积的9.3%(包括神东、宁东),煤炭开发加速了该区沙漠化;湖泊区占黄河流域总面积的5.6%(包括鲁西、河南),煤炭开采活动加重了耕地生产力的下降。因此,笔者针对黄河流域煤矿区3类土地类型所在的地理环境特征和社会需求迥异的特点,采用不同治理方法与手段。

1 黄河流域煤矿区生态修复面临的主要问题

我国目前的煤炭经济可采量和产能主要聚焦在黄河流域。据2019中国能源统计年鉴数据,2017年黄河流域煤炭产量27.685 3亿t,占全国煤炭产量的78%,而且煤种齐全,煤质好,地质赋存条件好,与经济生产区距离近,是我国煤炭资源最具经济价值和开发潜力的地区。黄河流域中上游的晋陕蒙宁甘地区(即山西、陕西、内蒙古、宁夏和甘肃5省区)的煤炭产业是该区域的主要经济支柱行业,分布有晋北、晋东、晋中、黄陇、陕北、神东和宁东7大国家大型煤炭基地,是我国目前主要煤炭生产区和调出区。2011年,我国西部晋陕蒙宁甘地区煤炭产量23.91亿t,占全国总产量的60.5%,2015年煤炭产量上升至25.25亿t,占全国煤炭总产量67.4%,2017年煤炭产量为24.63亿t,占全国煤炭总产量的69.7%以上,并呈继续增加趋势。由于我国国内油气生产难以保障国民经济发展的需求,更进一步促使煤炭资源开发重心向黄河流域中上游的转移!

黄河流域中上游处于干旱半干旱地区,生态环境脆弱。煤炭资源开采不可避免引发生态环境损伤,加剧水土流失、耕地损失、植被退化。如何在该流域加强生态环境保护的同时又能开发煤炭资源以保障国家能源安全和促进经济发展,已成为目前我国亟待解决的重大难题。

(1)黄河流域生态脆弱区水资源短缺是煤炭规模开发的瓶颈。

水资源是支撑煤炭资源开发、区域经济发展和生态环境协调的基础资源。随着我国大型能源基地建设和煤炭资源开发向西部生态脆弱区转移,煤炭规模开发进一步加剧了本已脆弱的黄河流域生态环境的恶化,导致有限的水资源短缺,并成为制约我国煤炭工业科学发展的关键因素。位于黄河流域的晋陕蒙宁甘地区,探明煤炭资源保有储量占全国的2/3,但水资源不到全国水资源的1/25。其核心区——“能源金三角”(宁东、陕北和蒙西)煤炭储量占全国27%,水资源仅占全国的0.37%[3],且年蒸发量是降雨量的6倍左右,矿区及周边环境沙漠化、荒漠化倾向十分严重。保护地下水资源建设生态矿区是黄河流域煤炭开发的重大战略需求。

晋陕蒙宁甘地区地下水资源按含水介质类型可划分为新生界松散含水层,中生界碎屑岩类裂隙含水层、煤系烧变岩含水层和古生界碳酸盐岩裂隙岩溶含水层,其赋存分布规律主要受地貌、构造、地层岩性、水文气象等多种因素综合制约。我国不同煤田水文地质及开采条件的矿井,每开采1 t煤炭平均要产生2 t矿井水[3],在煤炭采动影响下矿区地下水系统的补、径、排发生剧烈的变化,产生地下水水位大幅度下降、地表河流量衰竭、地表生态环境破坏等一系列难题。如果在煤炭开采过程中不对水资源加以有效保护和利用,将进一步加剧水资源短缺,并严重制约煤炭开发利用的规模,这对严重缺水的西部煤矿区是难以承受的。由于气候干旱,降雨量少,本区生态阈值较低,抗扰动能力差,煤炭规模开采引起了地表沉陷、地面塌陷和裂缝,导致矿区地下水位大范围和大幅度疏降,导致大面积的乔、灌、草等荒漠植被衰败减少,草场退化,加速了荒漠化进程,形成了资源与生态环境之间的恶性循环。

(2)现有方法和技术难以支撑黄河流域煤炭开采与生态环境的协调发展。

如前所述,九大煤炭基地分布于黄河流域黄土区、风积沙区和冲积平原区3种地貌中(图1),煤炭开采对黄土区水土流失、风积沙区土壤进一步干燥沙化、冲积平原区地表塌陷积水使土地生产力下降是突出问题。

图1 黄河流域九大煤炭基地战略分布示意Fig.1 Diagram of strategic distribution of 9 large coal bases on Yellow River basin

因此,针对黄河流域不同生态环境条件、区域煤炭资源开发对生态环境损伤特征及生态环境修复的可行性,直接关系到煤炭开发的战略布局和开发强度。过去,由于对黄河中上游地区煤炭开发的土地复垦多借鉴我国华北地区煤矿区的土地复垦方法,煤炭大规模开采后,生态环境恶化,增加了流入黄河的泥沙淤积。毛乌素沙漠的东部边缘地带由于煤炭过度开发,采矿造成了地形地貌的改变,加速了土地沙漠化的进程。在下游地区,煤炭开采沉陷使陆地生态系统转变为水陆两相生态系统,耕地减少、湿地增加。不同煤矿开采方式对黄河流域生态环境的影响也不容忽视,在黄河中上游地区,露天开采因采区岩土剥离造成原有地貌的破坏和植被的消失。开采沉陷损伤根系,降低土壤环境容量。在下游地区,井工开采对生态环境的影响主要为地表沉陷所引发的环境变化,形成封闭式的湖泊,造成土壤水渍积水,产生次生盐碱化。因此,黄河流域不同区域的煤炭开采导致生态损毁的特征和机理与我国华北矿区有很大差异,采用的修复策略也会大不相同。为了促进区域的可持续发展,急需协同生态环境保护的煤炭开采技术,研究和掌握煤炭开采损伤特征与修复机理,实现黄河流域的高质量发展。

(3)理论和技术创新是黄河流域生态环境修复战略实施的迫切需求。

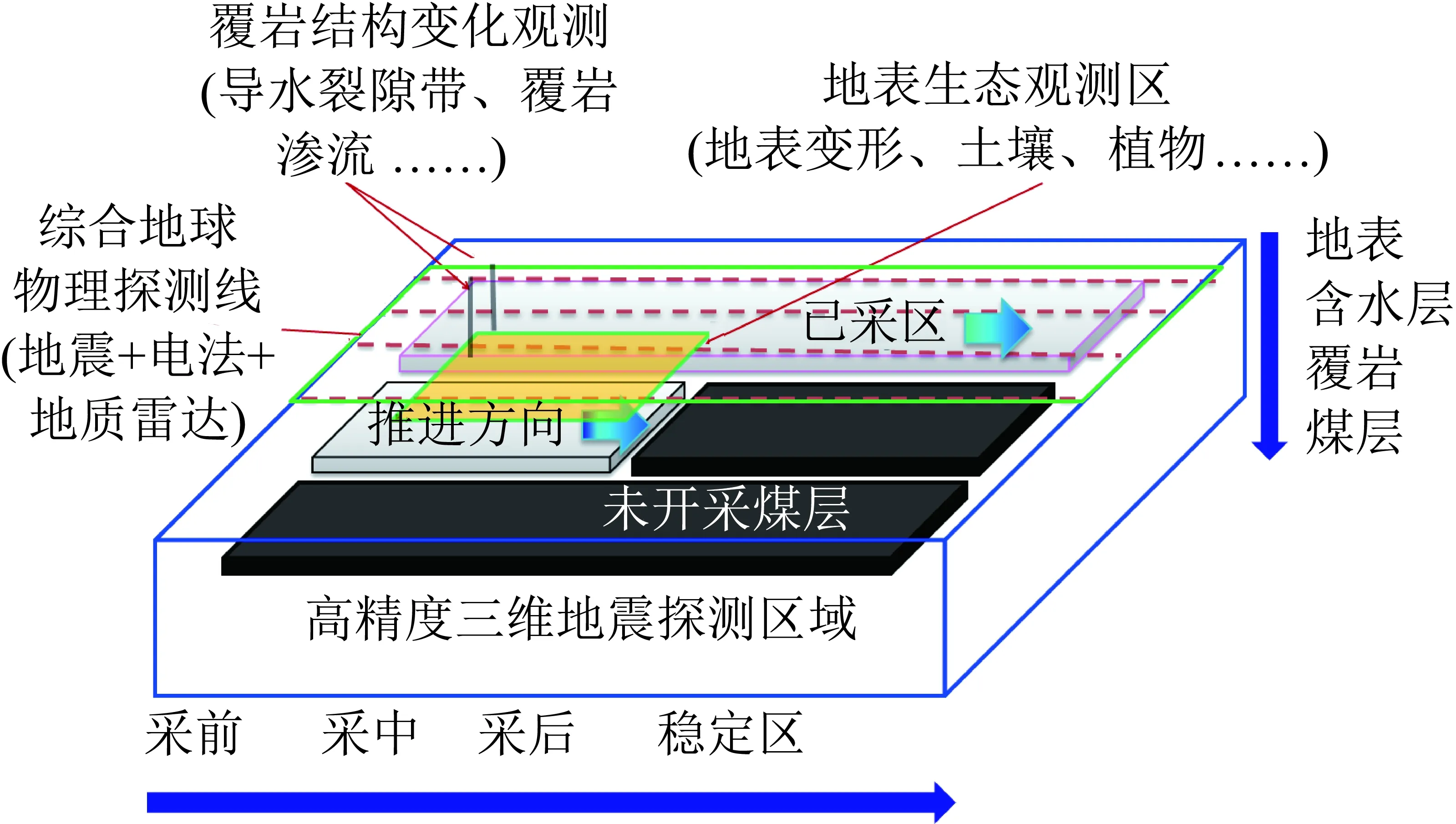

黄河流域煤炭基地的生态环境修复要坚持“两山”理念,理论与技术创新是前提。要结合矿区煤层赋存特点(煤层厚度、埋藏深度、煤层开采工程地质条件等)和煤层开采工艺技术等,对煤炭开采过程中上覆岩层产生的裂隙发育特征、展布格局及其与地表导通关系,裂隙与地表水和矿井水的耦合关系,裂隙对地表生态发育与退化作用与影响,开采沉陷对地形地貌的影响等开展系统的研究(图2)。并要针对黄土区的水土流失问题,深入研究煤炭开采造成的裂隙与地表土层的风化分解关系,并抓好水土保持和土壤提质增容技术研究;风沙区要着重注意对煤矿开采与地下水位变化观测,探讨地下水变化与土壤沙化的关系,以修复煤矿区生态环境系统;在冲积平原区,要研究和完善单一煤层、多煤层开采造成开采沉陷与地下水潜水位的关系,研究因地制宜协调水陆两相生态系统的重构方法,保护和复垦耕地,构造人工湿地,提高生物多样性,达到生态稳定的效果。通过系统监测与技术研发,着力加强生态保护,保障黄河长治久安,促进全流域高质量发展,改善人民群众生活,传承弘扬黄河文化,让黄河成为造福人民的幸福河,维护和实现我国生态安全,促进美丽中国的建设与发展。

图2 煤矿开采对地质环境的影响Fig.2 Effects of coal mining on geological environment

2 黄河流域煤矿区生态修复研究现状

2.1 黄河流域上游煤矿区生态修复研究现状

黄河流域上游地区分布着20余个煤矿,包括青海大通矿、木里矿及甘肃窑街矿、靖远矿。青海由于地处高海拔地区,干旱少雨,生态环境脆弱。该区煤炭生产技术水平较低,由于煤炭资源的过度开采使环境问题急剧恶化。因此,政府逐渐加大对于青海地区乃至整个黄河上游煤矿区的治理力度。以大通煤矿为示范点,兴建了一批治理示范工程,并检测治理前、中和后的生态环境变化,为示范工程的效果评价奠定基础。实现了生态治理效果的可视化表达,来约束煤炭开发对生态环境的破坏,促进煤矿区生态的恢复。在木里煤矿使用多期、多源遥感影像数据开展了荒漠化遥感监测及变化趋势与采矿相关性分析研究,动态监测矿业活动区内开采造成的地表变化,阻止煤炭开发对土地荒漠化造成的影响[4]。

2.2 黄河流域中上游黄土区和风沙区生态修复研究现状

黄河流域中上游属于气候干旱半干旱地带,年降雨量300~500 mm,而蒸发量在1 400 mm以上,它是我国大型煤炭基地集中分布区,我国14个大煤炭基地中7个位于该流域段。煤炭大规模开发与脆弱的生态环境叠加,生态环境更为脆弱,制约了该区域的可持续发展。数10 a来,针对煤炭开采与水资源生态保护关系的研究与工程实践一直是人们关注重点,具体表现在以下3个方面。

2.2.1煤岩层结构及采动裂隙演化规律研究

煤岩层结构及采动裂隙是地下水渗流的基本因素。国内外学者在煤岩层结构及覆岩采动裂隙带发育规律研究方面开展了大量工作。PALCHIK[5]和YAVUZ[6]等分析了煤层开采后覆岩存在的移动分带特征,初步揭示了覆岩裂隙分布规律。刘天泉、钱鸣高、宋振骐等[7-9]对煤矿开采岩层破坏与导水裂隙分布做了大量的实测和理论研究,建立了采场岩层移动破断与采动裂隙分布的“横三区”、“竖三带”的总体认识,即沿工作面推进方向覆岩将分别经历煤壁支撑影响区、离层区、重新压实区,由下往上岩层移动分为冒落带、裂隙带和整体弯曲下沉带,取得了“三带”理论和“零位破坏与原位张裂”等重要成果,统计得出了计算导水裂隙带高度的经验公式,对矿井水害防治起到很好的指导作用。

20世纪90年代,随着我国神府东胜煤田的开发,国内学者对浅埋深厚煤层开采造成的煤层顶板裂隙发生与演化规律开展了大量研究工作。宋世杰等[10]结合陕北榆神府矿区煤岩层结构,研究了煤层上覆隔水岩组不同厚度与采高比的覆岩垮落特征和采动裂隙贯通情况。张杰等[11]采用相似材料模拟试验,获得越厚的基岩在垮落过程中裂隙越容易闭合的认识,认为上覆基岩厚度是影响裂隙贯通的重要因素。黄庆享等[12]研发了固液耦合模拟装置和覆岩裂隙带分段观测系统,发现了浅埋煤层覆岩“台阶下沉”规律,提出了覆岩“台阶岩梁”结构模型,发现了“上行裂隙”和“下行裂隙”发育规律。孟召平等[13]采用理论分析、数值模拟与物理模拟实验、现场试验与工程探测等方法,对覆岩采动裂隙的发育规律及分析方法进行了系统总结。王双明等[14]在研究生态脆弱区煤炭开采与生态水位保护时,探讨了该地区的开采沉陷规律,提出了开采沉陷损害分区分级评价体系。范立民等[15]则以陕西榆神府矿区为例,初步揭示了浅埋煤层高强度开采条件下不同的地貌特征,并认为地裂缝在地表展布具有明显的分带性;胡振琪等[16]通过采用地表沉陷移动方法,对风积沙矿区现代煤炭开采(超大工作面)不同扰动程度下地表变形和裂缝分布特征与发生发育规律持续动态监测,揭示了地表动态裂缝自修复周期规律。毕银丽等[17]在现场观测基础上,模拟研究了地裂缝发育对植物的影响,发现地裂缝可显著降低植物地上部和根系生物量,扰乱了根系内源激素平衡。但总的看来,在煤岩层结构及采动裂隙演化规律方面还是初步的,有关作用机理仍不清楚,分析预测方法还不完善,特别是与现代开采方法的关系分析不够,需要对黄河流域煤矿生态脆弱区煤岩层结构及煤炭规模开采覆岩采动裂隙演化规律进行更深入的研究。

2.2.2地下水资源保护研究

黄河流域生态脆弱地区的煤炭开采与水资源保护是极具挑战性的重大课题。自20世纪80年代,国内外学者开始重视煤层开采引发的地下水资源破坏问题。对矿井水的研究由单纯矿井水治理向矿井水利用型转变,提出了矿山地下水资源保护和综合利用的思路。欧洲学者结合矿山关闭后水位恢复和排泄对环境带来许多负面影响的问题,加强了矿井水处理技术的研究,并对矿井水资源的保护进行了立法。

我国学者在进行矿井突水防治的同时也越来越注重地下水资源保护的研究,针对北方矿区水资源保护问题,提出了“排供结合”的地下水保护措施和技术。武强等[18]针对华北型煤田提出了排-供-生态环保三位一体优化结合解决系统中因排水子系统水量变化而引起供水子系统供水不稳的问题。缪协兴等[19]通过研究建立了保水采煤的隔水关键层矿压模型。HUANG等[20]为保护浅层地下水,通过防治或减小上覆岩层的破损和裂隙贯通含水层的程度,对煤层的开采方式和方法、煤柱间距和尺寸、采空区充填和降低采高、利用和再造隔水关键层来实现保水开采。但这样的保水开采模式对于我国黄河流域中上游生态脆弱区煤炭规模开发表现出一定的被动性和局限性,限高开采会大幅度降低煤炭资源采出率,充填开采会大大增加开采成本降低煤炭开采效率。

对于黄河流域中上游生态脆弱区上覆薄基岩的开采条件,煤层规模开采所形成的导水裂隙带可直接贯通地表,保水开采不可能保护含水层不受开采影响,也不允许放弃大量的煤炭资源,只能是通过转移存贮水的方式,将上覆含水层中的地下水转移至适当的贮水空间内,构成煤矿地下水库,来保持水资源的开发利用价值。煤矿地下水库概念与20世纪80年代提出的地下水库的概念有很大不同[21]。80年代的地下水库概念主要是利用第四系含水层和岩溶含水层来形成地下水库,一种是在河谷松散层中做防渗灌浆帷幕或防渗墙来截渗地下水,一种是对于岩溶区通过灌注混凝土等堵塞通道来形成地下水库。这些方式都是通过减缓地下水流速来形成地下水相对富集的区域,方便于集中开采和利用。而煤矿地下水库则是利用采空区通过建造地下坝体来形成储水空间,并进行人工调蓄控制来实现矿井安全生产,实现地下水资源保护和利用[22]。凭借煤矿地下水库建设这一思路,顾大钊[3]开展了煤矿采空区储水的理论和技术研究,在神东矿区大柳塔建立了煤矿采空区储水工程,并取得了良好效果。

自2010年开始,神华集团与中国矿业大学(北京)合作,针对神东矿区现代开采技术煤炭开发实践,进行了大量的本地调查和工程试验研究,探索了现代开采技术条件下,煤炭开采对地表水和地下含水层的影响作用机理、地下水在开采扰动区的运移规律、以及利用采空区储水的安全性与可行性,是对我国西部干旱-半干旱地区煤炭大规模开发过程中水资源保护理论与方法较为系统的研究,获得了很多有益的成果,特别是针对西部生态脆弱区煤层埋藏浅、厚度大、保水开采地质条件较差等特点,成果突破了以往以采用限高开采和充填开采等以“堵截”地下水渗漏为主要技术手段的被动保水开采理念,转为采用煤矿地下采空区存储地下水,形成以采空区储水为主要方式的地下水资源保护与利用的理论与技术体系,具有重要的意义。

2.2.3煤炭开采对水和生态环境影响研究

美国怀俄明州北部、蒙大拿州东南部和北达科他州是世界最著名的露天煤矿基地,煤炭资源丰富,是美国主要的煤炭产区,煤炭产量占全美总产量70%,他们地处美国西部干旱半干旱地区,与我国黄河中上游煤矿区大体相近。他们在煤炭开采中采取“边开采、边复垦”一体化技术和表土的剥离与堆存技术等生态环境保护方法,解决了煤炭规模开采水资源和地表生态的保护问题,并对黄石河流域采矿引起的河床疏干、水质恶化、水生生态系统破坏等进行了系统研究[23-24]。这些研究为美国西部煤炭开发提供了理论依据,也为我国煤炭开发战略西移提供借鉴。

我国在西部煤炭开发对区域水资源及生态影响研究的成果主要有王双明等[25]对陕北侏罗纪煤田生态脆弱区煤层~含(隔)水层~生态环境的空间配置特征的研究。该研究工作调查了采煤引起的地表生态效应,发现了地下水位埋深与不同植物生长之间的相关性,划分出不同植物生长的水位埋深范围。马雄德等[26]分析了采煤后典型泉域地下径流量的变化特征,并从采煤后上覆岩层移动变形规律、地下水流场变化和地下水位变化3个方面提出了采煤造成含水层结构破坏,使得地下水补排平衡状态发生改变并造成地下水位下降,最终使泉水断流,生态环境发生退化的认识。卞正富等[27]结合实地调查并辅以高分辨率与高光谱遥感数据解译,对西部重点煤矿区土地退化的影响因素进行了评估,表明不同区域、不同采煤方法造成的土地退化形式及退化程度不同,应根据矿区生态承载力确定不同的开发强度和修复策略。彭苏萍[28]、顾大钊等[29]针对我国西部生态脆弱区煤岩层结构特点,从2006年开始,组织研究团队对神东矿区的水文地质及环境地质情况开展了长达8 a的本底调查研究工作,应用现代地质、高分辨地震、电法、渗流监测等参数全周期同步观测系统,对煤炭开采下覆岩结构变化、地下水赋存环境与地表生态环境变化进行四维监测(图3),获得了煤炭开采全过程(采前—采中—采后—稳定期)覆岩、矿井水和地表生态环境多属性数据体,得到了其采动后裂隙结构变化、覆岩和地表层含水性的动态变化规律,为地下水保护利用和地表生态保护提供了依据。杜涛等[30]对西部生态脆弱区煤炭开采过程中生态环境进行了大量长期定位的系统监测研究,系统揭示了采前—采中—采后,不同植物类型的生长、根系发育及根际微环境等受损规律,发现了生态脆弱区煤炭规模化开采中地表生态具有自修复趋势。利用微生物复垦多年后生态系统的多样性提高,生态系统次生演替的速率加快[31]。

图3 煤矿区高精度、多层次、多属性全周期四维监测模型Fig.3 Model of 4D comprehensive monitoring methods in coal mine areas

煤炭开采破坏了原来处于自然状态的水循环,导致区域潜水位下降和植被退化,对地表生态造成不良影响[32-33]。对黄河流域中上游厚煤层、薄基岩地区来说,煤炭开采从本质上改变了包气带土壤理化性质,采动诱发的裂缝强化了包气带垂向排水疏干机制,使地表降雨入渗与蒸发过程、地下水的补给过程、地表植被水分的吸收过程发生改变,从而对包气带土壤水分产生重要影响[33]。采矿引起地面沉陷和地表裂缝造成矿区潜水位的下降,同时也会对植物根系产生拉伤,对植物水分吸收和利用产生影响。因此,综合考虑地表植被与水土环境之间的相互作用关系,研究煤炭开采对地下水系统及其生态环境的影响,是开采沉陷区生态系统调控、重建与管理的基础,也是恢复生态系统功能结构,实现生态自修复的基础。

2.3 黄河流域下游冲积平原煤矿区生态修复研究现状

黄河下游冲积平原是我国粮食主产区,该区域分布着河南和鲁西两个煤炭基地,这两大煤炭基地的煤炭储量超过200亿t。大规模煤炭开发使该地区土地资源锐减,土地生产力下降,下游河道、河口三角洲湿地破坏,水资源利用和耕地保护成为主要问题。随着煤炭开发范围和强度的加大,黄河流域生态背景下,煤炭开发的生态环境影响日益突出。

黄河下游冲积平原煤炭开发导致沉陷湿地的生物种群发生变化,生物多样性降低[34]。引黄河泥沙充填复垦采煤沉陷地是减轻黄河淤积和提升矿区复垦率的有效途径之一,引黄河泥沙作为采煤沉陷地充填复垦材料,有助于河流和煤矿区生态环境改善,济宁市针对部分采煤沉陷地可取土量不足问题,提出利用当地表土、心土和黄河泥沙组配作为覆土材料研究,以达到增加覆盖土壤厚度和改良当地土壤质地的目的,为黄河下游煤矿区的生态恢复起到重要作用[35]。黄河流域下游的焦作市煤矿区,地下采煤引起的大面积土地沉陷及矸石山压占土地较为严重,他们在低山丘陵沉陷区土地修筑梯田或改为缓坡地,在平原沉陷区采用排水、煤矸石或粉煤灰充填、挖深垫浅等工程措施。种植大豆、花生等豆科植物或禾本科植物、增施有机肥等措施提高复垦土壤质量,取得较好的生态效果[36]。

3 黄河流域煤矿区环境与生态修复今后的研究重点与目标

黄河流域煤矿区环境与生态修复必须以煤炭开采为主线进行梳理,以黄河流域煤炭开发与生态保护协同发展为研究目的,从含煤地层煤岩层结构及采动裂隙演化规律分析入手,研究煤炭规模开采对水资源的重大影响、煤岩层结构与地应力场及地下水系统的动态变化规律和耦合关系、煤炭规模开采条件下地下水系统变化及其对生态环境影响规律,深入揭示黄河流域不同自然生态环境中的煤炭开采对生态环境损伤特征与规律,并研究相应的生态修复机理和人为促进方法,构建黄河流域煤矿区环境与生态安全评价及调控模式(图4)。

图4 黄河流域煤矿区生态环境修复的总体研究思路与内容Fig.4 General research thought and content for environmental ecological restoration in coal mine areas of the Yellow River region

3.1 重点研究内容

流域生态环境保护和煤炭开发利用是推动黄河流域经济和社会发展的两个重要方面,它们相互促进、相互制约,协调发展是关键。因此,笔者在布局该流域煤炭产能时,必须基于区域环境与生态承载力和煤炭开采损伤特征,采取科学的环境与生态修复措施,实现开采与生态修复的同步,以保障区域社会经济和生态环境的协调发展。要以采矿工程学、开采沉陷学、地质学、水文学、土壤学、生态学环境学和地球物理勘探技术等交叉学科为基础,针对黄河流域环境和生态修复中的关键问题开展多学科联合攻关,形成不同矿区、不同类型环境生态修复模式与关键技术体系,当前研究重点如下:

(1)黄河流域生态脆弱区煤岩层结构及采动裂隙演化规律。

要在原有地质勘查和煤矿开采工程资源基础上,进一步采用地质与地球物理研究方法,分析目标区煤岩层沉积岩性、结构及其岩石(体)力学特性,揭示煤岩层厚度、岩性、结构和构造以及含水层、隔水层分布规律,建立不同煤岩层结构地质模型;研究采动岩体结构及采动裂隙演化规律及其影响因素,分析采动岩体应力场、应变场和渗透系数场及渗流演化规律,揭示上覆岩体采动破坏的受控机制,为分析煤炭开采地下水系统变化及其对生态环境影响和制定水资源保护方法提供理论依据。

(2)煤炭规模开采地下水系统变化及其对生态环境影响。

要综合分析黄河流域生态脆弱区地下水系统及地下水补、径、排特征,划分典型水文地质单元类型,系统研究煤炭规模开采(采前、采中和采后)各含水层(组)地下水位变化及地下水资源量的变化规律。在此基础上,研究煤炭规模开采对地表生态环境的影响,揭示生物的生长发育及生存环境的变化规律,建立煤炭规模开采地下水系统变化与生态环境耦合关系,揭示煤炭开采过程中地下水系统变化及其对生态环境的影响规律及作用机理。

(3)煤-水协调开发的水资源保护理论与方法。

系统研究黄河流域中上游干旱半干旱生态脆弱矿区“三水”(地表水、地下水和大气降水)转化机制和典型水循环模式,掌握矿区裂隙岩体、孔隙-裂隙-采空区多流态地下水渗流规律,采用煤矿采空区存储地下水,建立采动过程中、“四水”(降雨入渗、地表水补排、地下水、采空区储存水)动态响应与演化模型,揭示水资源动态演变规律及规模开采对水资源演变的影响机制。研究煤矿采空区储水与岩体地下水补排机制和水量水位调节原理,建立煤矿采空区储水的理论与调控方法。

(4)黄河流域煤炭开发对地表变形损伤机理和沉陷规律。

分别从黄土区、风沙区、冲积平原区研究煤炭开采对地表地形(貌)的影响,重点研究黄土区、风沙区和冲积平原区的地表塌陷裂缝发育规律,构建岩层移动与地表变形时空关系模型,塌陷盆地边缘裂缝产生的应力特征及其定量分析,边缘裂缝带宽度及其产生机理;研究采煤顶板覆岩移动与地表裂缝发育之间关系以及动态裂缝发育规律;揭示开采过程对地表土地质量的影响程度及损伤机理,揭示地表变形损伤机理和沉陷自我修复的能力和机制。

(5)黄河流域煤炭开发的生态修复机制与关键技术。

分别从黄土区、风沙区、冲积平原区研究煤炭开采对生态环境因子以及生态系统功能与结构的影响过程及演变规律。基于黄河流域不同区域煤炭开发的生态环境影响特征,结合区域地理环境特征及社会需求,研究流域煤矿脆弱区开发过程对水土流失、水沙运移、土壤提质、生态重构的影响程度与范围,冲积平原煤矿区湿地生态系统的修复原理与方法、耕地生产力受损特征和修复方法。形成黄河流域煤矿开发的生态修复机制与关键技术。

(6)黄河流域煤炭开发的生态安全评价及调控模式。

基于黄河流域煤炭开发对生态环境影响及生态修复的可行性,科学评价生态环境的损毁程度、生态风险、生态承载力和生态安全性,构建黄河流域煤炭开发的生态安全评价体系,探讨生态承载力约束下的煤炭开发布局和强度。揭示生态稳定性维持机理、生态稳定性与生态承载力评价方法、区域生态安全评价及调控作用。揭示生态稳定性维持和生态安全协调机制;创建耦合生态承载力与稳定性的区域生态安全评价及调控模式。

通过上述关键技术的研究与建立,要取得下面显示性效果:

(1)通过揭示出黄河流域煤矿区覆岩结构、地下水空间、地表生态环境的时空演变规律,建立起黄河流域煤炭开采、覆岩结构、水文地质、生态环境演变的信息化系统和环境与生态安全评价方法,为实现黄河流域煤炭开发战略规划奠定基础。

(2)实现产业链重构与修复。从煤矿开采—覆岩结构—地下水—开采沉陷—地表生态,实现从源头监测到生态环境治理的全周期全产业链的立体重构与修复,做到源头控制与末端治理相结合,实现黄河流域煤矿区的高质量发展。

(3)实现装备研发与产品生产。研发出针对地下水、地表水不同监测条件下的地球物理探测装备与信息系统,研制出适合不同土质、不同气候的生态修复产品,如微生物修复剂、有机生物修复剂等。为黄河流域环境与生态治理提供先进的装备和产品支持,更好地满足于区域高质量发展需要。

(4)实现科技联合攻关。以采矿学、开采沉陷学、地质学、地球物理学、水文学、土壤学、生态学和环境学等交叉学科为基础,多学科联合攻关,形成满足黄河流域不同矿区类型的水资源保护与生态修复关键技术体系。

要改变原先人们认为煤炭开采是环境破坏的原因的旧观念(图5),充分利用煤炭开采过程对上覆岩层产生裂隙这一如同耕种过程中的松土作用动力,减缓干旱半干旱地区极易形成的次生盐碱化现象,通过水资源的保护与综合利用,将人工修复技术和自然界本身的自修复作用一起,使黄河流域煤矿区生态环境治理从被动防治到主动治理,使煤矿区生态环境治理成为黄河流域生态环境治理的典范,并被其他行业借鉴和推广应用。

图5 黄河流域煤矿区生态环境修复的主动修复思维模式Fig.5 Mode of initiative thinking of environmental ecological restoration in coal mine areas of the Yellow River basin

3.2 今后工作重点与发展模式

黄河流域环境与生态修复要坚持科技创新为基础,并要分别依据不同区域的环境与生态现状进行总体规划与工程实施。

黄河流域上游青海地区,地势高峻,生态环境脆弱,生态恢复困难。该区域本身煤炭资源量少且赋存条件较差,建议国家在保障企业转型发展条件下,让煤炭企业逐渐退出。并充分利用该区域水能资源丰富这一特点,重点关注水资源涵养与生态协调发展,生态修复要以还草为重点,并注重三江源、祁连山、甘南等地区水源涵养能力的恢复、提高生物多样性。

黄河流域中上游是煤矿基地集中分布区,煤炭开采强度大,但煤炭开采对生态环境的影响与破坏作用机理还不全面掌握,因此当前需要采用先进方法对该流域的土壤、水资源和生态特征进行系统的本底调查,用四维地球物理探测和监测方法对煤炭开采过程中上覆岩层和第四纪地层的破(开)裂、发育、后期闭合过程、地下水流动方向和流量进行精细描述,分析上述过程对不同植物类型的伤害程度和影响范围,并分析它们与煤矿开采之间的关系。通过掌握煤矿开采前后矿井水径流和汇聚特征,在合适的地方构筑地下或地面水库,使水资源得到有效保护。在黄土高原地带,通过土地整治,建立起大面积人工林或经济作物基地;在风积沙地区土地治理过程中,早期以种植草本植物和灌木植物养地为主,在适当时候增加种植乔木和经济作物增效。黄河流域下游地下潜水位高、厚煤层或多煤层地区,建设地面人工湖泊或湿地。

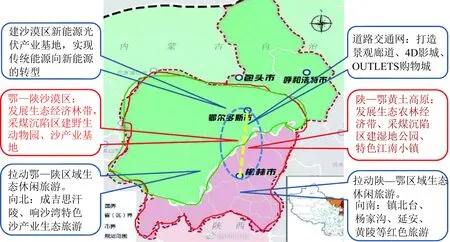

以黄河流域中上游的神东煤炭基地和陕北煤炭基地为例,两大煤炭基地所在区域城市榆林和鄂尔多斯是我国近年来发展起来的两个新型能源城市,由于煤炭开发使得该地区居民的生活条件得到了极大改善,因此居民生活城市化水平极高,矿区和农村原居民大幅减少,广大矿区及相联地带土地资源没有得到有效利用,土地流转便宜和容易。由于该地区夏季气候干燥、凉爽,有利于避暑,同时近十多年来人们对环境生态的高度重视与治理,矿区环境与生态得到极大的改善,很多地方已经从原先的沙土飞扬环境变成了绿地和丛林,野生动物也繁多起来。因此我们可以充分利用这一现状进行资源整合,以榆林、鄂尔多斯为中心进行环境和生态连片治理,建立我国西北地区生态公园。并利用该区域距北京、西安、天津等大型城市近、交通便捷等优势,在生态公园建设基础上,逐步打造成我国夏、秋季休闲城市圈。在榆林北部神木的人工湖泊湿地区,建设成生态疗养休闲区;将生态公园的主体部分,建设成国家野生动物园;向北延伸至鄂尔多斯,可将元蒙文化作为中华民族优秀文化的一部分,进行主题设计,建立元蒙文化区;榆林向南部延伸至延安黄陵一带,建立红色文化旅游区。引入建设现代游艺场和国际现代购物区,实现我国煤矿资源型大型城市发展过程中的华丽“转身”(图6)。

图6 黄河流域鄂-陕煤炭基地生态休闲旅游功能区规划格局Fig.6 Planning pattern of ecological leisure tourism functional area in erdos-Yulin coal basement in Yellow River

4 结 语

黄河流域煤炭基地的生态环境修复要坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,以水而定、量水而行,因地制宜,结合煤层赋存特点和煤层开采工艺技术,形成黄河流域煤矿区生态修复关键技术及调控模式。充分利用煤矿开发过程中生态环境的自修复作用特征,并通过科技创新,将被动的煤矿区土地复垦治理方式转换为水资源保护和生态环境修复的主动防治思路,促进我国煤矿资源型大型城市发展过程的转型升级,实现黄河流域生态保护和煤矿资源高质量发展。