《烛之武退秦师》的教学文本解读

内容摘要:从课文内容看,只有充分了解了“对谁说”“说什么”“怎么说”这三个问题,才能算得上对《烛之武退秦师》这篇课文具备了全面彻底的认识。对课文内容的深入分析,可以让学生们在思维方面有所训练和启示;对他人称呼语的使用训练,可以让学生们在一定程度上完成语言的训练和积累。

关键词:《烛之武退秦师》 教学文本解读 对谁说 说什么 怎么说

所谓“教学文本”,指的就是学生语文课本中的课文。与一般文本解读不同,教学文本解读必须要以正确的一般文本解读为基础,但应对文本的内容信息有所取舍,应根据学情、因时因地因对象、更实际、更精细地考虑教学目标,确定更有效的教学内容,从而完成对学生的知识讲授、语言训练或思维训练乃至应试准备,从而真正实现从“教教材”到“用教材教”的根本性转变。

作为中国先秦时期著名的劝说文,《烛之武退秦师》的影响是非常大的,因此,無论是《中国古代文学作品选》还是高中语文必修教材,都把此篇文章作为重点讲述的篇目。但在参阅了很多对此篇文章的鉴赏和分析之后,很多学习者总是感觉有些意犹未尽之感,或言之不详,或言之不深,或言之不确,或言之不透。特别是在高中语文课堂教学中,很多学生在学习之后仍感觉是一头雾水,不能对文章产生较为透彻的理解和把握。如此以来,这篇文章的卓越劝说艺术和杰出的语言表达能力简直令人有明珠投暗之感。因此,站在高中语文课堂教学的角度上,借鉴长期的高校古代文学教学经验,我准备在此对这篇文章进行一下详细而深入的教学文本分析,以供大家品鉴。

要想把这篇文章理解得更为透彻清晰,我认为必须要从“对谁说”“说什么”“怎么说”三个角度对课文进行深入理解和分析。

首先,是“对谁说”的问题。在事关郑国生死存亡之际,烛之武选择秦国作为劝说对象而不是晋国,并非是随意为之,而是有着深刻的原因。这次晋郑之所以联合攻郑,是因为郑国在之前曾两次得罪过晋国,所以在这次战争中,晋国处于主位,而秦国处于属位。此时的晋国刚刚确立天下霸主地位,但秦国仍然虎视眈眈并未完全放弃对霸权的争夺,所以才会同意与晋国联合攻郑,同时也才会在后面帮助郑国防守、在郑国驻军。另外,在此次联合攻郑的战争中,处于属位的晋国即使胜利了也不会得到太多好处。烛之武正是看到了这两点,才会去劝说秦国而不是晋国,利用秦晋之间的矛盾,说明相关的利害关系,采取分化瓦解的方法,说服秦穆公撤出围郑的军队并派兵帮助郑国防守,从而解除了郑国的危机。

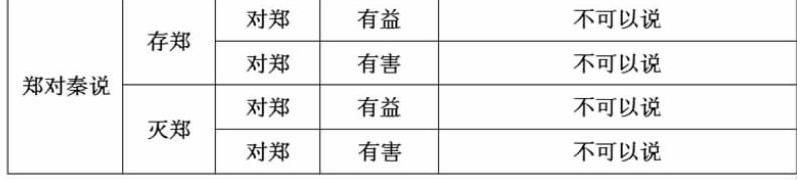

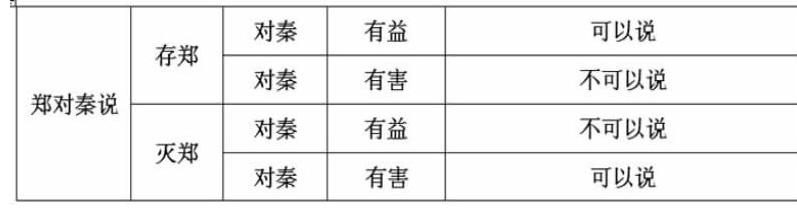

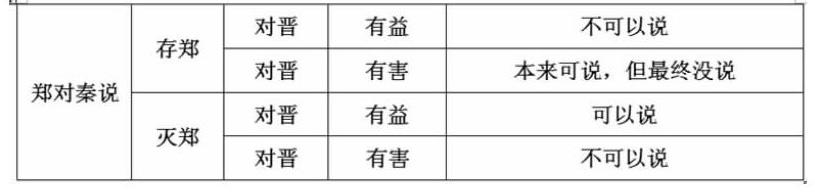

其次,是“说什么”的问题。面对稳重老练的秦穆公,什么该说,什么不该说,是必须要斟酌清楚的。否则,不但不能解决郑国的危机,而且还会导致更加严重的事情出现。但擅长言语辞令的烛之武,不仅把可以说的阐明得生动具体,而且把不可以说的只字未提,恰如其分地清楚把握了“说什么”的问题。

在当时那种情况下,烛之武可能对秦穆公说的内容以及这些内容可不可以说这两个问题,我在此简单图示如下:

面对秦晋的联合进攻,郑国对秦国去言说亡存郑国对郑国自身的利害关系,是没有任何意义的。所以,烛之武没有在这些内容上有过多表达,只是用简单的话表明了郑国知道自己必亡,已经不足为虑的态度。“秦晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。”

对于秦穆公而言,他最为关心的是秦国自身的利益。所以,为了使郑国不被秦晋灭掉,烛之武不但说了保存郑国对秦国有益——“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害”,说了灭郑对秦国无益——“越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也”,而且还在最后重点强调了灭郑对秦国是有害的——“既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之”。而对于存郑对秦国有害和灭郑对秦国有益这两个方面,是不能有丝毫提及的。

对秦国而言,晋国此时只是暂时的盟国;从长远角度看,秦国更希望晋国不要从侵郑这件事上获利甚多,而且最好不但不获利,最好是有点儿损失。所以,与存郑对晋有益的相关内容,与灭郑对晋有害的相关内容,烛之武是没有进行任何阐释的。相反,灭郑对晋有益这方面的内容倒是可以畅所欲言,所以,烛之武在文中阐释得非常清楚。不过,存郑对晋有害这方面的内容虽然从理论上看是可以说的,但由于对这方面内容的阐释很容易让秦国产生挑拨离间之怀疑,所以,烛之武在这方面选择了回避。事关重大,小心备至,过犹不及,恐一语之不慎导致全盘之被否定,这样做是非常正确的。

所以,认为烛之武说了所有该说的、不该说的话一句也没说之论,所言不虚。

最后,那就是“怎么说”的问题。

第一,就是所要说的内容的顺序安排问题。烛之武的表述顺序是:郑国不足为说——消灭郑国对秦国无益但对晋国有益——不消灭郑国对秦国有益——消灭郑国对秦国有害。首先说“郑国无足为说”,这样可以向秦国国君表明郑国再无抵抗之心,敬请秦国国君放心,同时希望秦国国君把考虑问题的重心应该放在此问题的解决如何对秦国更加有益上。紧接着,烛之武探讨了如何对秦国有益的的问题;最后,他才说明消灭郑国不仅秦国无益而且还有害。之所以按照这样的顺序表述,是因为最后一个内容容易引起秦国君的猜疑,可能会怀疑烛之武有挑拨离间之嫌。所以,这样的表述顺序是非常恰当合理的,既可以把应该说的内容都表达过了,还可以不让被劝说方有猜疑之心。

第二,对秦晋两国的称呼不断在变化。在课文中,郑、秦、晋三国有多次被同时提及的情况,大致如下:秦、晋、郑——君、邻、郑——君、晋——郑、秦、晋。烛之武在称呼上之所以有此变化,其原因是:一开始三国均以国家之名并称,是对当时形势的准确表述;后面称呼秦国国君为“君”、称呼晋国为“邻”或“晋”,烛之武是要让秦国国君感觉郑国和他更亲近,是完全站在秦国的立场上看问题的,以此拉近秦国和郑国之间的心理距离;最后,再一次将三国均以国家之名并称,是提醒秦国国君一定要提防晋国,不可完全听信于晋国,毕竟二者是两个同时并立于世的诸侯国,各自有着不同的利益诉求,以此离间秦国和晋国之间的关系。

第三,表述话语具体形象。论说三国之间在这次事件中的利害关系,烛之武不可能直接就和秦国国君说对谁有益、对谁有害之类的话,必须要选择一个非常具体、重要的问题作为代表去进行说明和阐述。于是,烛之武就选择了在诸侯国战争中各个诸侯国最为关注的土地问题作为有益和有害的具体说明,使得整体的劝说话语显得非常具体形象,对问题的说明起到了非常有力的作用。

对于高中学生而言,语文教学应以思维训练为主、语言训练和应试准备训练为辅。相比较而言,这篇课文比较适合让学生们在思维上接受一些简单训练。比如,课文内容只有烛之武认为可以表述的话,教师可以在简单讲解作品内容之后,让学生们试着梳理列举一下那些烛之武认为不能说和可说可不说但最终没说的内容。简单说一说也行,画个表格写下了也行。最后,老师再系统分析和梳理一下,让学生清楚知道课文中的内容从何而来,充分了解得到这番话语的思维过程,从而在一定程度上让学生在思维上有所启示。

当然,还可以让学生们说说如何通过称呼语的选择来表示与其他人的亲近或疏远乃至厌恶和仇恨等,这样可以在一定程度上帮助学生进行语言的训练和积累。

参考文献

1.李海林.“教教材”与“用教材教”辨析〔J〕.中学语文教学.2008(3)。

2.中华人民共和国教育部制定.义务教育语文课程标准(2011版)〔M〕.北京:北京师范大学出版社,2012。

3.叶圣陶.叶圣陶教育文集(第三卷)〔M〕.北京:人民教育出版社,1994。

4.王荣生.听王荣生教授评课〔M〕.上海:华东师范大学出版社,2007。

5.闫学.小学语文文本解读〔M〕.上海:华东师范大学出版社,2012。

6.吴忠豪.“从教课文”到“教语文”——小学语文教学专题行动研究〔M〕.北京:高等教育出版社,2012。

7.王荣生.听王荣生教授评课〔M〕.上海:华东师范大学出版社,2014。

8.郁贤皓.中国古代文学作品选(第一卷)〔M〕.北京:高等教育出版社,2017.

(作者介绍:司全胜,文学博士,洛阳师范学院文学院副教授,专于先秦两汉文学、汉赋文学和河洛文学的研究)