学生的首因效应对教师情绪感染力的影响:情绪真实性判断的中介作用 *

张奇勇 卢家楣

(1 扬州大学教育科学学院,扬州 225002) (2 上海师范大学教育学院,上海 200234)

1 引言

情绪感染是人际间情绪传递的方式之一,是指感官情绪信息无意识地在人际间传递的过程,即是一个“察觉-无意识模仿-生理反馈-情绪体验”的过程(张奇勇, 卢家楣, 2013)。情绪感染会在群体中发生并会影响人们的情绪、判断,因此它在群体动力学中扮演了重要的角色(Torrente,Salanova, & Llorens, 2013)。例如,领导的情绪对下属的影响方式是通过情绪感染实现的,领导表达积极的情绪更能引发员工积极的情绪并提高员工的业绩(Visser, van Knippenberg, van Kleef, &Wisse, 2013)。但是情绪感染是否如研究者描述的那样只要领导表达积极情绪就能感染下属呢?显然是不对的,如果领导的微笑被员工判断为“虚假的”,那么这种微笑就没有什么感染力,所以研究情绪感染是一把打开情绪与认知关系的重要钥匙,具有重要的研究价值。例如情绪感染与移情、同情、情绪调节、情绪处理的关系(张奇勇,2014),无不与认知具有密切的关系。

情绪感染分为原始性情绪感染和意识性情绪感染,张奇勇和卢家楣(2013)从理论上证明了意识性情绪感染并非是一种单一的、基本的心理现象,而是一种复合的心理现象,意识性情绪感染其实是意识对情绪感染的调节现象。Hennig-Thurau,Groth,Paul 和Gremler(2006)认为当顾客接受到来自员工真诚的情绪劳动展示时,意识性情绪感染就会产生。员工情绪劳动的真诚性,影响了顾客的情绪感染水平和服务质量的察觉水平,即真诚的情绪展示就能感染对方(如顾客)。殊不知情绪诱发者的“真诚性”是由情绪觉察者来主观判断的,因为情绪感染研究的是情绪觉察者的情绪“被感染”。例如情绪诱发者A 真诚地邀请B,只要情绪觉察者B 认为A 的情绪不真诚(虚情假意),那A 的这种实际真诚的情绪对B 还会有感染力吗?Hennig-Thurau 等人仅强调A 的情绪劳动是否真诚,本研究则认为,A 的情绪真诚与否是由B 来判断的,有可能觉察者B 的判断是准确的(与A 的表达意思相一致),也有可能是错误的(与A 的表达意思相悖),但这并不影响对情绪感染的调节,因为情绪感染研究的是B 的情绪是否受A 感染。因此,与其说是“员工的情绪劳动的真诚性感染了顾客”,不如说是“顾客对员工的情绪劳动的真诚性判断感染了自己”。这就是“情绪真实性判断”在情绪感染现象中的中介作用的推论。

究竟什么因素能够影响觉察者对对方情绪的真实性判断呢?有没有这样一种可能,情绪诱发者(如教师)展示的情绪是合理的、也是真诚的,但是由于觉察者(如学生)受第一印象的影响,正解或曲解教师的情绪表达的真诚性,从而增强或削弱了教师的情绪感染力呢?

首因效应是指最初接触到的信息所形成的印象对我们以后的行为活动和评价的影响,实际上指的就是第一印象的影响(Noguchi, Kamada, &Shrira, 2014)。“第一印象”是一种深度刻板印象,是一种先入为主的观念。在人际交往中,第一印象会自动化地被提取并影响人际关系评价,那么它会不会影响“对他人情绪真实性判断”呢?例如,我们看到一个自己喜爱的教师与看到一个自己讨厌的教师,我们对对方的情绪真实性判断一样吗?如果不一样,与首因效应有联系吗?首因效应如何实现对情绪感染的调节?

为了验证上述问题,在实验中需要成功地在被试中“植入”第一印象,需要测量被试的情绪感染水平以及对他人的情绪真实性判断。本研究的基本假设是:(1)首因效应会对情绪感染产生影响,即增强或者削弱对方的情绪感染力,甚至出现反向情绪感染(张奇勇, 闫志英, 2018);(2)首因效应会影响学生对教师的情绪真实性判断,并通过“情绪真实性判断”影响教师的情绪感染力,即学生情绪被感染的水平。

研究中需要测试教师的情绪感染力,即学生的情绪被感染水平。在情绪感染测试中使用了生物反馈仪,采集了情绪感染中的无意识模仿程度和情绪感染后的生理唤醒程度。表情的无意识模仿采用前额肌电(electromyographic, EMG)和脸颊肌电作为测量指标(Dezecache et al., 2013)。在生物反馈实验中,使用血容量(blood volume pulsation,BVP)、皮电(skin conductivity, SC)等生理指标衡量生理反馈程度和情绪唤醒程度(Balconi &Canavesio, 2013; Gouizi, Reguig, & Maaoui, 2011)。

2 研究方法

2.1 被试

被试为从扬州大学筛选出的67 名大学生,所有被试视力或矫正视力正常,听觉均正常,无精神类疾病史,删除5 名由于数据记录缺损的被试,得到62 名被试的实验数据(男生32 人,女生30 人)。将被试分为实验组和对照组,各31 人。

2.2 实验工具

工具1:情绪感染问卷,该量表共25 个项目,5 个维度,采用Likert 5 点计分(张奇勇, 卢家楣, 陈成辉, 闫志英, 2017)。工具1 用于配对实验组、对照组。

工具2:编制有关描述男教师品行的“正面信息”和“负面信息”各一份,用于“散布教师信息”(见图1)。正面信息关于教师“无私奉献,对学生呕心沥血”的报道,负面信息关于教师“徇私舞弊,打击报复学生”的报道(虚构事件)。随机邀请30 名大学生对两份信息进行评定,采用11 级评定尺度(-5~5),结果正负信息的平均得分分别为4.23±0.73、-3.92±1.19,与“0”均有极其显著性差异,表示信息编制符合实验要求。

图 1 实验总流程

工具3:拍摄两位教师的正面照片(非现实中的教师,照片经过美颜),照片标记为“A”与“B”。照片配合下面两个材料使用,用于“第一印象测试”(见图1)。

(1)编制有关教师身份和工作业绩的十对词条,如“学困生←→高材生”、“拙劣的演讲者←→优秀的演讲者”、“教学水平差←→教学水平高”等。将词条附在教师照片的下面,并附上11 级评定尺度(-5~5),用于测试被试对教师A 或教师B 的外显第一印象。

(2)编制关于教师的正、负品德属性词语各20 个,均采用双字词。正面属性词如“诚实”、“真诚”、“公正”等,负面属性词如“虚假”、“欺骗”、“徇私”等。将这些词语编制成E-prime程序,用于测试被试对教师的内隐第一印象。

工具4:拍摄两位教师的积极情绪朗诵视频各4 分钟左右,A 教师录制《景泰蓝的制作》、B 教师录制《语言的演变》,分别标记为视频A 与视频B。工具3 中的照片与工具4 中的视频配套使用。

工具5:采用加拿大Thought Technology 公司生产的BioNeuro 八通道电脑生物反馈仪,该设备的型号为BioNeuro INFINITI SA7900C。

工具6:从两个视频中各截取10 张情绪图片,分别编制两位教师的E-prime 程序,用于对教师的“情绪真实性判断”(见图1)。

2.3 实验设计

实验前将被试在情绪感染问卷中的得分相似性一一配对成两组,实验组与对照组在情绪感染问卷上的得分没有显著性差异。

本研究采用两因素(被试间因素:实验组,对照组;被试内因素:正面引导,负面引导)重复测量混合设计。实验流程如下。

(1)被试的生理基线测试:让被试听一段轻松的音乐来平静心情,测量被试的基线测试(120 秒)。

(2)向被试散布正面或负面的教师信息(正面引导,负面引导),使用实验工具2。

实验组使用“情境引导”,即通过实验助手散布关于教师品行的信息,散布时配合教师照片,情境引导让被试感觉信息来源是“可靠的”。

对照组使用“抽签引导”:先给被试看其中一张教师的照片,然后告知被试“抽取一条有关这位教师的信息描述,信息有正面的和负面的两种,两种信息抽取的概率相同”。抽签引导的目的是让被试感觉信息来源是“不可靠的”。其他重复测量设计与实验组完全相同。

(3)被试对教师的第一印象测量,分为两个部分。

第一部分,被试对教师的身份和业绩进行主观猜测(外显第一印象测试),使用“工具3(1)”部分。要求被试采用11 级评定尺度(-5~5)对教师的身份和工作业绩进行猜测,分数越大表示越“积极”,“0”表示“中性”或“无法确定”。

第二部分,被试对教师的内隐第一印象测量,使用“工具3(2)”部分。任务采用GNAT(the Go/No-go Association Task)范式(张奇勇, 卢家楣, 闫志英, 2013)。在任务一中,要求被试对“教师照片-积极属性词”的联合做出迫选“同意”反应(按空格键Go),而“教师照片-消极属性词”的联合不做反应(No-go);任务二的Go/No-go 任务相反。

(4)教师的情绪感染水平测试。播放教师的情绪朗诵视频(工具4),在播放视频前呈现指导语:“下面我们观看一段教师的朗诵视频,请你认真观看,体会人物的情感”。被试观看视频时同时使用生物反馈仪(工具5)记录其生理指标,目的是测量教师情绪对学生的感染力(张奇勇, 卢家楣, 2015; 张奇勇, 卢家楣, 闫志英, 陈成辉, 2016)。

(5)被试对教师朗诵时的情绪真实性进行判断(使用工具6),指导语为:“下面将呈现该教师朗诵时的图片,请你看完图片后迅速对他的情绪的真实性做出判断。”

实验流程如图1 所示,虚线部分为重复操作部分,每位被试正、负信息各引导一次,即从步骤(3)到(6)循环一次,共测量两次。

3 结果分析

数据分析采用SPSS17.0 和AMOS17.0 软件处理。

3.1 实验组与对照组对教师的第一印象比较

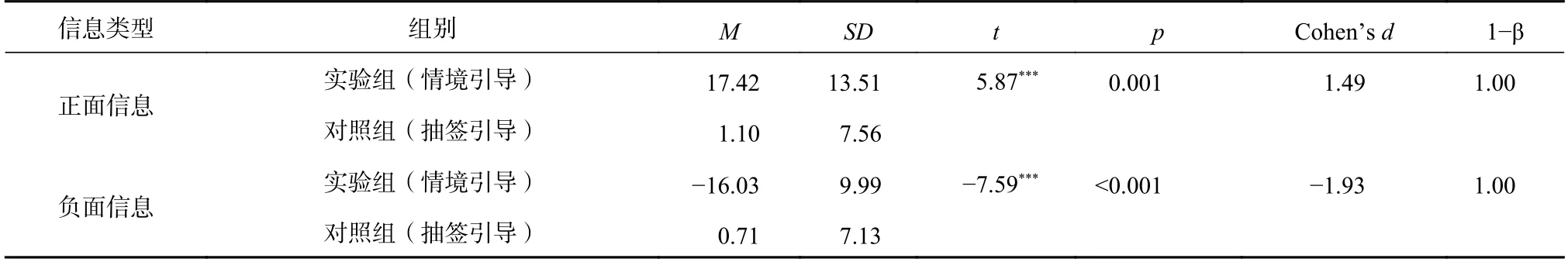

两组被试对教师的外显第一印象的差异性检验结果如表1 所示。

表 1 两组被试对教师的外显第一印象上的差异性分析(主观猜测)(n=31)

通过表1 可知,实验组与对照组在两种信息下均存在显著差异,进一步对对照组在正面信息和负面信息引导下分别做单样本t 检验(onesample t test),检验平均数为0,结果分别为,t(30)=0.81,p=0.43,Cohen’s d=0.21,1-β=0.12;t(30)=0.55,p=0.58,Cohen’s d=0.14,1-β=0.08,表示与0 没有显著性差异。由此说明,实验组被试成功建立了关于教师的第一印象,而对照组被试没有建立有效的第一印象。

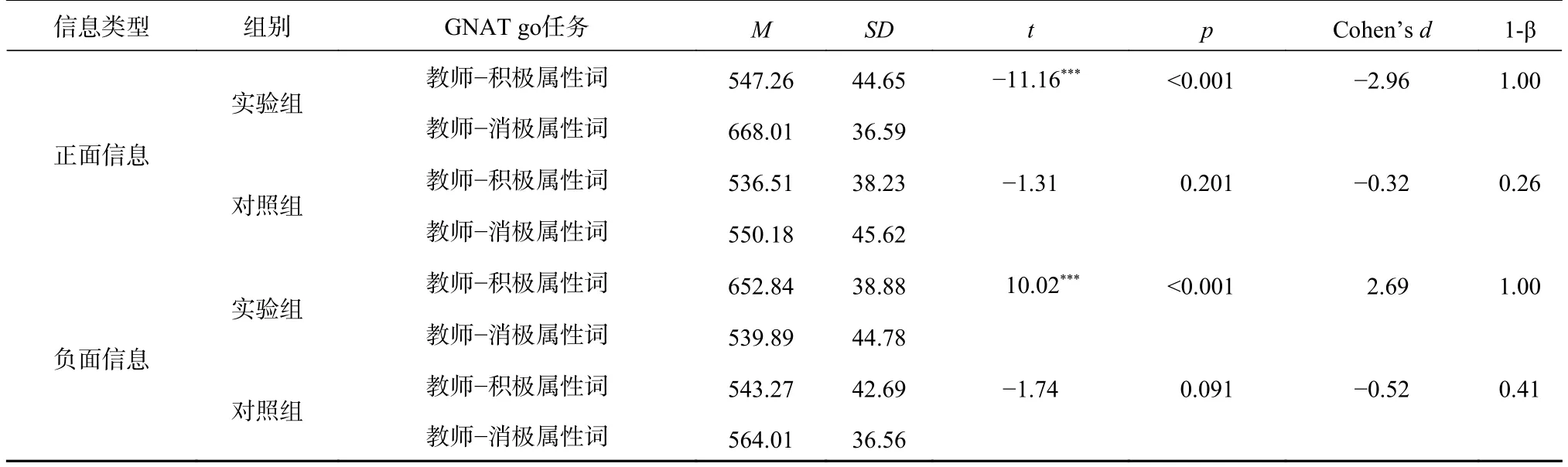

采用配对组t 检验分别对两组被试在相同信息引导下的Go 和No-go 两种任务的反应时进行差异 性检验,只统计正确击中的反应时,结果如表2 所示。

表 2 两组被试对教师的内隐第一印象上的差异性分析(反应时)(n=31)

如表2 所示,在正面信息引导下,实验组在“教师-积极属性词”上的反应时显著低于“教师-消极属性词”的反应时,表明实验组在对“教师-消极属性词”上做出“同意”反应存在认知冲突。同样,在负面信息引导下,实验组在对“教师-积极属性词”上做出“同意”反应存在认知冲突。而在两种信息引导下,对照组在对“教师-属性词”的反应上均不存在显著性差异。从行为实验上证明了实验组在两种信息引导下对相应的教师建立了内隐第一印象,而对照组没有。

3.2 实验组在两类信息引导下的情绪感染的差异性检验

实验组使用情境引导,分别有正面信息引导(实验条件Ⅱ)和负面信息引导(实验条件Ⅲ),实验前还有一个生理指标的基线测试(实验条件Ⅰ)。

采用被试内重复测量设计的方差分析对3 种实验条件下被试的5 个生理指标进行分析,结果显示,实验条件主效应显著,F(10, 21)=20.98,p<0.001,η=0.91,1-β=1。一元方差分析(univariate tests)结果显示5 个生理指标中一元方差检验均达到极其显著水平,且均有很高的统计检验力。进一步对5 个生理指标在三种实验条件上做两两比较(pairwise comparisons),如表3 所示。

从表3 可以看出,正面信息引导(条件Ⅱ)与基线(条件Ⅰ)相比较,被试在BVP 幅度和脸颊EMG 上有极其显著提高,BVP 幅度与主观快乐体验之间存在显著相关(Lai, Li, & Lee, 2012),脸颊EMG 上升也是反映积极情绪的指标,人对兴奋的刺激则会有一个更大的脸颊EMG(Dimberg,Andréasson, & Thunberg, 2011)。而在BVP 频率上则有极其显著下降,这些指标的变化均表明,被试受到了教师的积极情绪感染,获得了积极的情绪体验。负面信息引导(条件Ⅲ)与基线(条件Ⅰ)相比较,在前额EMG、BVP 频率、SC 上有显著提高,而在BVP 幅度上有极其显著下降,前额EMG 上升是消极情绪的特异性表达(Balconi &Canavesio, 2013),上述指标变化方向与条件Ⅱ相反,表明被试获得了消极的情绪体验。正面信息引导(条件Ⅱ)和负面信息引导(条件Ⅲ)相比较,充分证明了条件Ⅲ和条件Ⅱ在情绪极性上是相反的。

表 3 实验组5 个生理指标在三种实验条件下多重比较的结果

3.3 两组被试在情绪真实性判断上的差异性检验

由于两组被试使用了不同的信息散布方式,为检验信息散布方式对教师情绪真实性判断的影响,对每组被试重复测量数据使用配对组t 检验,结果如下:

如表4 所示,由于实验组使用了真实情境引导方式,实验组在正面信息与负面信息的引导下,被试对两位教师分别获得了“好印象”和“坏印象”,所以在情绪真实性判断上存在显著性差异,受正面信息的影响,被试更倾向于认为教师的情绪是“真实的”,而在负面信息的引导下,被试便倾向于认为教师的情绪是“虚假的”。对照组采用了抽签引导,被试在两种信息的引导下对教师的情绪真实性判断没有显著性差异,没有出现首因效应。

表 4 两组被试对教师的情绪真实性判断上的差异性分析(n=31)

3.4 实验组情绪真实性判断的中介作用检验

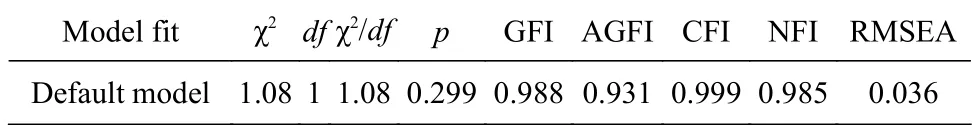

由于对照组未成功建立第一印象,因此不存在首因效应,本研究只检验实验组中情绪真实性判断在首因效应对情绪感染关系中的中介效应。第一印象采用“学生对教师身份的主观猜测”数据。情绪感染指标选用BVP 幅度的变化率△E 为情绪感染的生理反馈指标(张奇勇等, 2016)。删除饱和模型中不显著的路径,最后得到非饱和模型,模型拟合度指标如下表所示。数据采用AMOS软件进行路径分析(path analysis)。

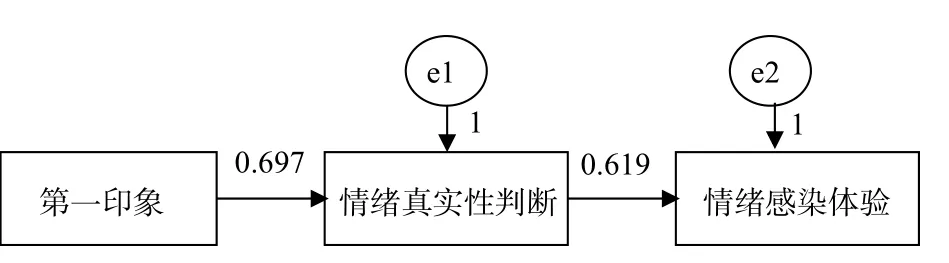

如表5 所示,模型中的χ2/df<5,表示模型拟合度高,近似均方根误RMSEA 小于0.1,所以改进后的模型成立,如图2 所示,证明情绪真实性判断在首因效应对情绪感染的关系中起到了完全中介作用。

表 5 完全中介模型拟合度(Model Fit)

图 2 第一印象对情绪感染影响的中介模型与标准化路径估计值

4 讨论

4.1 第一印象的建立条件及其对情绪真实性判断的影响

如表1 所示,实验组在正面信息和负面信息引导下分别建立了积极的和消极的第一印象;对照组没有成功建立第一印象,独立样本t 检验表明,与中性印象0 没有显著性差异。表2 进一步显示实验组在正面和负面信息的引导下分别存在负面和正面Go(同意)反应的内隐认知冲突,而在对照组上不存在。由于实验中只有信息的散布方式不同,没有其它无关变量的干扰,因此基本可以认定是信息散布方式影响了第一印象的建立。实验组采用的是假被试散布信息的方式引导被试建立关于教师的第一印象,这种传播信息的方式与真实的情境相同;而对照组使用抽签的方式,并由被试自行阅读抽取的信息,这种方式与真实的情境相去甚远。由于实验组使用了真实情境引导方式,实验组在正面信息与负面信息的引导下,被试对两位教师分别获得了“好印象”和“坏印象”,所以在情绪真实性判断上存在显著性差异:受正面信息的影响,被试更倾向于认为教师的情绪是“真实的”,在负面信息的引导下,被试便倾向于认为教师的情绪是“虚假的”。对照组采用了抽签引导,从表4 可以看出,被试在两种信息的引导下对教师的情绪真实性判断没有显著性差异,且在两类信息引导下均表现出对教师的情绪做出“真实的”判断,说明对照组没有建立关于教师的“第一印象”,也就不存在情绪感染的首因效应。

在人际关系中,首因印象往往会以一种无意识的形式被提取,并以情感记忆的形式存储在大脑中,当人际情景再现时,这种人际情感就会被无意识提取并影响人们的行为与评价,在实验组上存在内隐认知冲突充分说明了这一点。因为人们总是倾向于对当前事物做出与当前情感相一致的评价(Zebrowitz, Boshyan, Ward, Gutchess, &Hadjikhani, 2017)。

4.2 首因效应对情绪感染的影响与“情绪真实性判断”的中介作用

实验组在情绪感染实验中,在正面信息引导下(条件Ⅱ),被试在BVP 幅度和脸颊EMG 上有极其显著提高。有研究表明人在积极情绪状态下BVP 幅度会上升(Sztajzel, 2004),而对于厌恶的声音刺激会导致BVP 幅度下降,心率变化率提高(Ooishi & Kashino, 2012)。情绪也可以由脸部肌肉动作来激活(Dzokoto, Wallace, Peters, & Bentsi-Enchill, 2014),人在高兴情境下就会提升脸颊EMG 水平,从而体验到快乐情绪(Balconi &Canavesio, 2013)。上述指标的变化均表明,实验组被试在正面信息引导下对教师的积极情绪产生了易感性调节(张奇勇, 卢家楣, 2015),获得了积极的情绪体验。在负面信息引导下(条件Ⅲ),在前额EMG、BVP 频率、SC 上有显著提高,而在BVP 幅度上有极其显著下降,被试在条件Ⅲ上的生理变化方向与条件Ⅱ相反,表明被试获得了消极的情绪体验。上述两个研究结果表明,实验组被试分别在“正面信息”和“负面信息”引导下,对教师的积极朗诵情绪分别产生了易感性调节和反向调节,即在情绪感染中觉察者体验到了与被觉察者相反的情绪(张奇勇, 闫志英, 2018)。上述结果也证明了被试在情绪感染中出现了首因效应。以往研究认为情绪感染与情绪诱发者的情绪效价有关,尤其是正性情绪(如快乐),情绪感染的一致性很高(Totterdell, 2000)。通过分析本研究的结果发现,情绪感染与情绪接收者的首因效应有关,即觉察者对对方的第一印象决定了情绪感染的方向和最终效果。

由于对照组没有建立首因效应,所以对照组被试对教师的情绪真实性判断和情绪感染体验与信息引导无关。通过对实验组的路径分析显示,“第一印象→情绪真实性判断→情绪感染体验”这条影响路径是成立的,说明情绪真实性判断在首因效应与情绪感染之间起完全中介作用。

5 结论

(1)真实性引导(情境引导)可以建立人际的首因效应,而虚假引导(抽签引导)则不能建立人际的首因效应。(2)在人际交往中,首因效应会影响我们对对方情绪的真实性判断,积极的首因效应容易对对方情绪作出“真实性”的判断,消极的首因效应容易对对方情绪作出“虚假”的判断。(3)情绪的真实性判断在首因效应与情绪感染之间起完全中介效应,情绪感染程度与情绪觉察者对对方的首因效应有关,而与对方的真诚性无关。