太湖水库溢洪道挑流鼻坎优化设计研究

成永华,曾一夫,黄志文,廖冬芽

(1.江西省水利规划设计研究院,江西 南昌,330029;2.江西省水利科学研究院,江西 南昌,330029)

0 引 言

泄洪建筑物应当满足允许最大下泄流量,出口水流与下游河道平顺衔接,并能有效地减少水流对下游河床和岸坡的淘刷,从而保障枢纽建筑物的安全正常运行[1,2]。 由于太湖水库溢洪道上、下游水位落差较大,且泄槽为弯道相接,水力条件较差,因此需要通过水工模型试验对溢洪道设计方案的合理性进行验证,并根据试验结果,优化设计方案。

关于溢洪道的消能方式,国内外专家已经做了大量的研究。有关挑流水舌的研究成果很多,多集中于其运动轨迹及水舌的冲刷特性方面[3-5]。本文通过对太湖水库溢洪道挑流消能设施的结构体型进行试验研究分析,提出合理体型结构,对工程设计进行优化。

1 工程概况

太湖水库地处江西省寻乌县西北部的水源乡太湖村境内,距寻乌县城约47km;坝址坐落在珠江流域东江支流寻乌水上游峡谷河段,控制流域面积42.8km2;水库正常蓄水位443.00m(1985国家高程基准,下同),总库容2 384×104m3(其中调节库容1 816×104m3,防洪库容153×104m3),是一座以供水为主,兼有灌溉、防洪等综合效益的中型水库。

溢洪道为3级建筑物,相应洪水标准:校核1000年一遇,设计50年一遇;消能设施设计洪水标准为30年一遇。校核洪水位(P=0.1%)446.55m,设计洪水位(P=2%)445.01m,正常蓄水位443.00m。

2 模型试验设计简介

2.1 主要技术依据

模型试验主要按水利部部颁标准《水工(常规)模型试验规程》(SL155-2012)执行[6]。

2.2 相似准则

在水工模型试验中,主要外力为重力,所以多采用重力相似准则,因重力相似准则中要求原型与模型的弗劳德数必须相等,故又称作弗劳德相似准则。

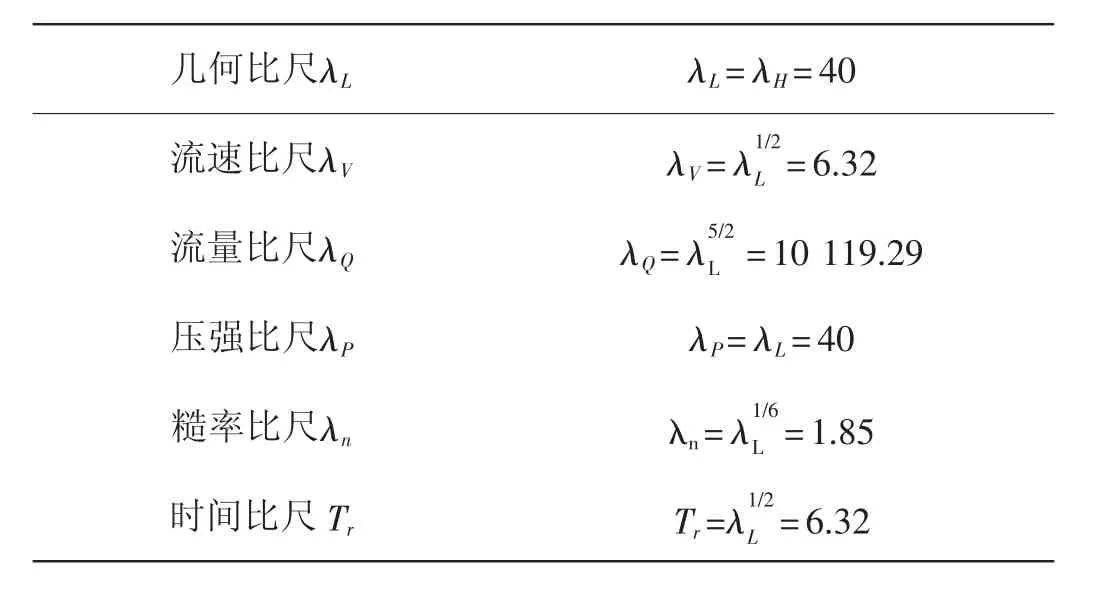

2.3 模型参数比值

溢洪道采用整体正态水力模型,根据试验内容和试验条件,综合考量试验的精度和经济性,溢洪道整体水力模型水平比尺、垂直比尺为λL=λH=40(原型:模型)。其他物理量比尺如表1所示。

表1 各种模型比尺关系

2.4 模型制作

溢洪道模型由于水深较浅,主要需满足糙率相似的要求,原型溢洪道为现浇砼表面糙率为0.014~0.016,本次模型制作中溢流堰采用有机玻璃制作,对溢流堰表面进行刮灰打磨喷漆处理,泄槽采用水泥砂浆抹面,用砂纸进行抛光及喷漆处理,使得模型糙率为0.008~0.010,基本能够满足糙率相似性的要求。下游河道模型预留挑流冲坑深20m。根据基岩的抗冲能力(3.0m/s),采用依兹巴什公式,计算模拟基岩的模型冲料散粒体的大小,以模拟在恒定流量下最大可能的冲刷深度,经计算,模型采用粒径范围为0.45~0.90cm,中值粒径0.63cm的石子。

3 原设计方案的试验结果及分析

太湖水库模型试验主要是对溢洪道的泄流能力,堰面、泄槽、挑坎的结构布置以及下游消能防冲等进行试验验证。本文主要阐述在满足溢洪道的泄流能力要求的前提下,着重从挑流鼻坎的挑流水舌形态、下游冲刷情况等方面进行分析,提出挑流鼻坎的优化设计。

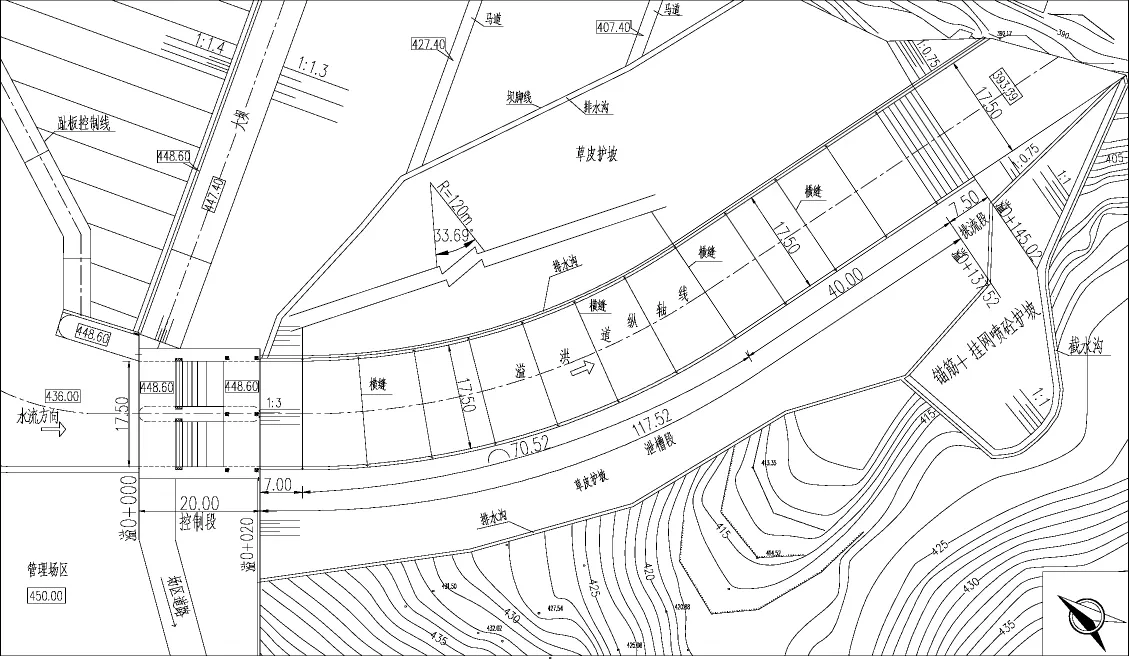

3.1 溢洪道原设计方案

溢洪道布置于右岸坝端,为开挖式岸边溢洪道,由进水渠、控制段、泄槽段、挑流段、出水渠组成。溢流堰采用WES实用堰,堰顶高程439.00m。泄槽段顺水流方向长117.52m,其中圆弧段长70.52m,圆弧半径为120.00m(中心线的长度及半径),纵向坡度为1:3,泄槽为底宽17.50m的矩形断面,左侧边墙高为7.00m,右侧边墙高为10.00m。泄槽末端为挑流段,顺水流方向长7.50m,出口鼻坎高程为393.39m。

图1 溢洪道平面布置图

图2 溢洪道纵剖面图

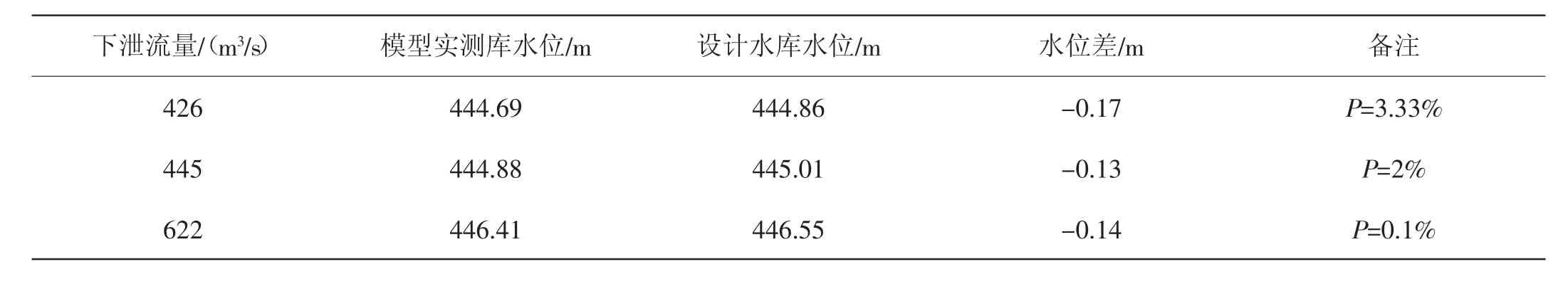

表2 溢洪道泄流能力成果表

由于受到地形、地质条件的限制,太湖水库采用岸边式溢洪道,泄槽设有弯道,弯道产生横断面水面差,使流态发生变化,其消能防冲受到影响。本设计采用挑流消能,要求冲刷坑适当远离建筑物,避免下游出现回流冲刷坝脚及河岸。通过模型试验观测挑流鼻坎在不同运行水位时的消能效果,水流归槽程度,消能结构以后的水力条件、冲刷情况以及对邻近建筑物及下游岸坡的影响,提出挑流鼻坎合理的优化设计方案(见图1和图2)。

3.2 泄流能力

试验观测了在溢洪道闸门敞泄时,各级特征流量下溢洪道的泄流能力,结果见表2。

3种特征流量条件下,模型试验得到的水库水位比设计计算的库水位略低,溢洪道的泄流能力能满足设计要求。

3.3 挑流段出口流态

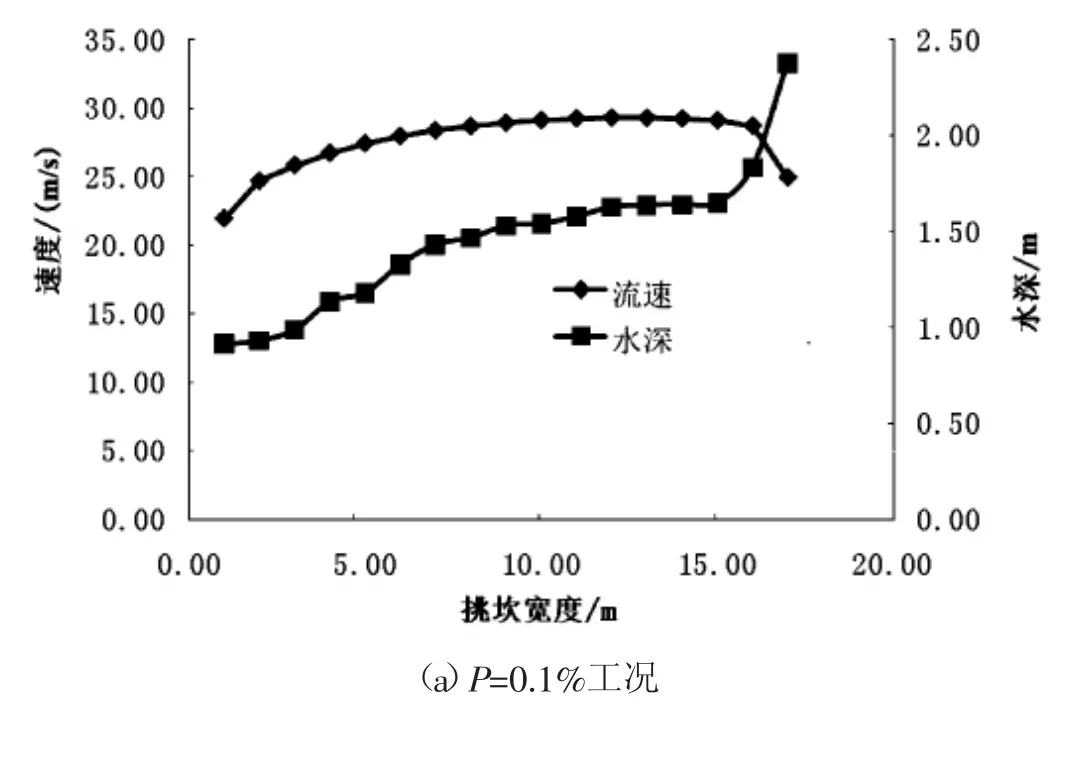

由各流量(P=0.1%、P=2%、P=3.33%)下挑流段出口(从右向左)流速、水深分布可知,受泄槽弯段的影响,挑流鼻坎段出口仍存在一定的横向水面差,水力条件复杂,更加需要通过模型试验验证其消能设施的合理性。

3.4 泄流流态

图3 各流量下挑流出口段流速、水深关系变化图

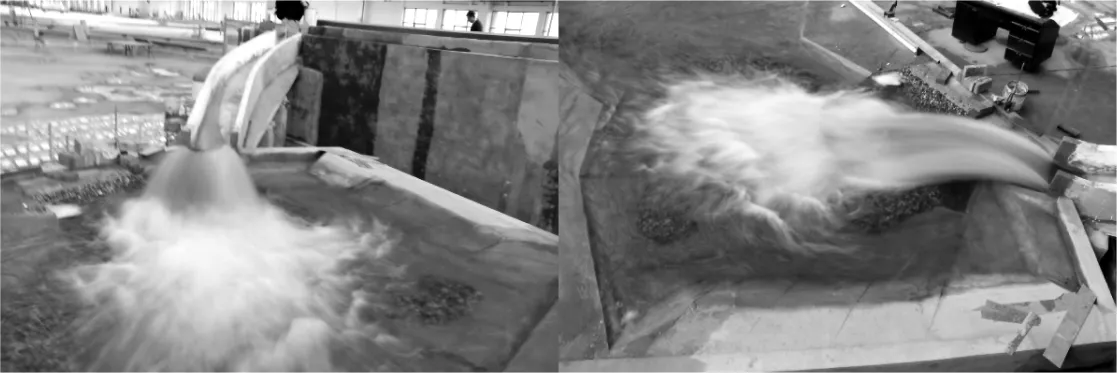

原方案挑坎未能产生挑泄水流,水流跌落护坦,直接掏刷护坦底部,并且受落水点位置离坝脚较近。由于出水河道狭窄、左岸为凹岸等原因,落水点左侧坝脚及岸坡附近形成逆时针的回流区(照片1),回流强度随泄流量增加而增大。

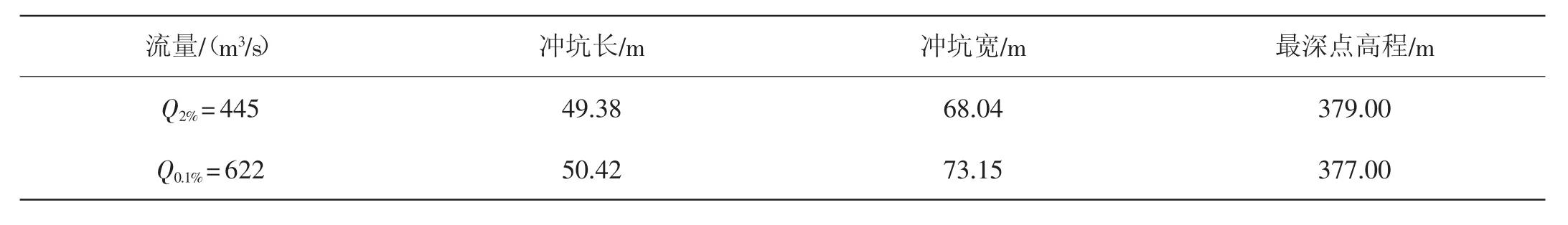

3.5 局部冲刷

冲坑位于护坦脚部,护坦底部掏刷严重并且影响左侧岸坡稳定,同时出射水流未能形成挑流,直接跌落河床,在坝脚处产生巨大回流,对坝脚淘刷严重,危及大坝安全,结果见照片2和表3。

照片1 校核工况(Q=622m3/s)挑坎水舌形态

照片2 设计及校核工况下游冲刷坑分布

表3 下游冲坑尺寸表

表4 消能防冲水力计算成果表 m

4 优化设计方案试验结果及分析

4.1 优化设计方案

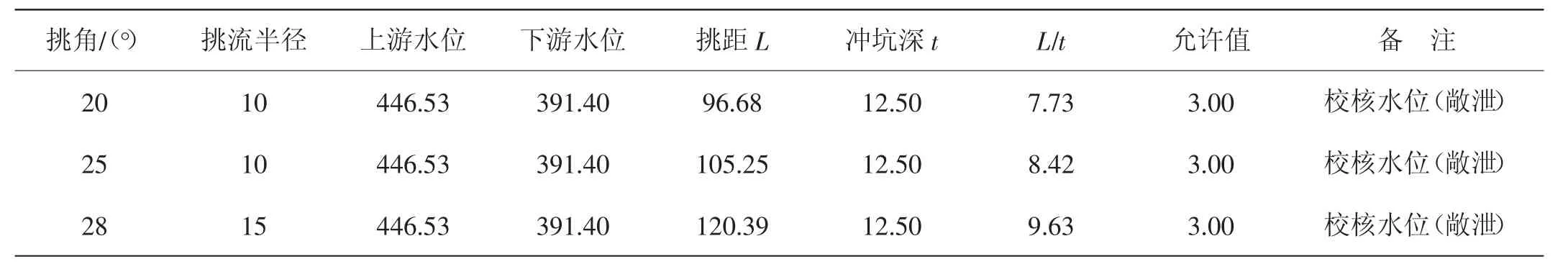

根据模型试验的分析,需调整优化挑流段减少冲刷,优化设计从增大挑角和增加挑流半径两个方面进行调整,采用《溢洪道设计规范》(SL253-2018)附录A.4公式。

式中:L自挑流鼻坎末端算起至下游河床床面的挑流水舌外缘挑距,m;v1为鼻坎坎顶水面流速,m/s;θ为鼻坎的挑角,°;h1为坎顶垂直方向水深,m;h2为坎顶至河床面高差,m;tk为水垫厚度m;q为单宽流量,m3/(m·s);H为上下游水位差,m;k为冲刷系数;φ为堰面流速系数。

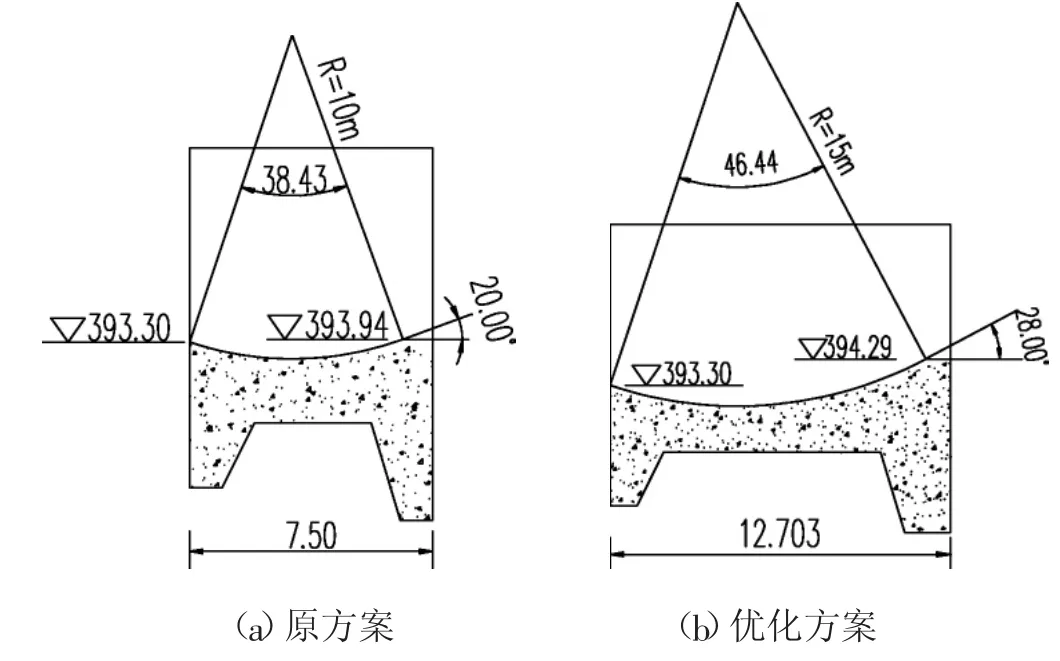

挑距及冲坑深度均随着挑角及挑流半径的增大而增大,挑流半径的加大使挑流段的长度加长。根据综合比选确定优化方案为:挑角调整增大到28°,挑流半径为15.00m,挑流段的长度由7.50m增加到12.703m,护坦高程不变,挑流鼻坎出口与护坦成45°角连接,挑射水流在空中充分扩散。优化方案如图4所示。

图4 挑流鼻坎优化方案

4.2 泄流流态试验

挑流鼻坎段出水处左右侧水流分布基本均匀,挑流鼻坎将水流挑出,校核流量下最大挑距80m(照片3)。与原设计模型试验比较,优化后能形成挑流,挑距加大,但是与理论计算L=120.39m相差比较大(表4)。由于泄槽纵坡和弯段的影响,使泄流流态发生变化,因此,复杂的水力条件下,进行模型试验是十分必要的。

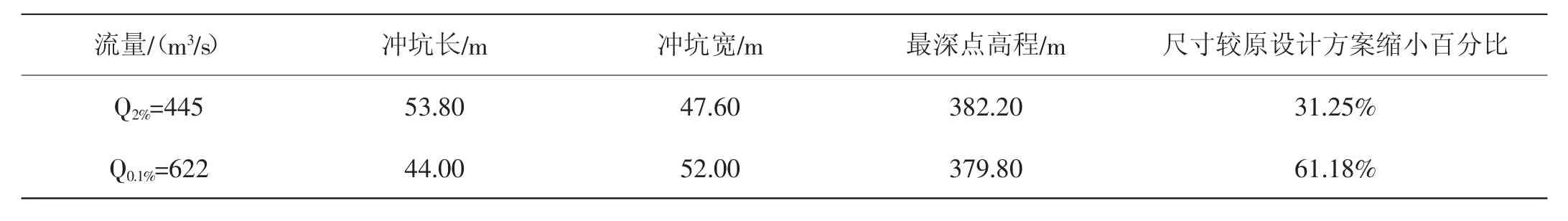

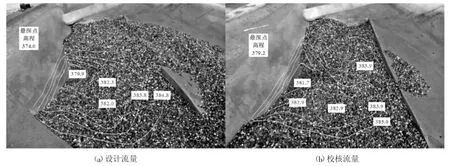

4.3 局部冲刷试验

校核下泄流量挑流落入河床,冲坑离坝脚60.00m,不影响坝脚稳定。下游冲坑位于挑坎下游21.00m~80.00m之间,冲坑上游坡比介于1:2.82~1:5.88之间,最大冲坑边缘距离左岸岸坡60m,也不会影响左侧岸坡稳定(表5)。优化后的挑流段其消能更充分,不会影响建筑物及岸坡的稳定(照片4)。

照片3 校核工况(Q=662m3/s)挑坎水舌形态

表5 下游冲坑尺寸表

照片4 设计及校核流量下游冲刷坑分布

5 结 论

(1)通过模型试验,复核太湖水库原设计方案溢洪道过流能力满足设计要求,但挑流鼻坎未能形成挑流水流形态,水舌空中消能不充分,主流直接跌落于近河床位置,对坝脚淘刷严重。

(2)挑流鼻坎通过将挑角从20°增大至28°,反弧半径由10.00m调整为15.00m,长度由7.50m增加到12.70m等优化设计后,挑流落入河床,冲坑离坝脚60m,对坝脚稳定不会产生影响,冲坑尺寸也有明显缩小,满足工程正常运行需要。

(3)太湖水库溢洪道已投入运行,运行现状与模型试验结果基本吻合,说明复杂水力学问题通过水工模型试验进行预演、预测很有必要。