杜威来华与中国现代学术交流制度之滥觞

刘晖 杜倩韵

摘要:1919年是中国现代史开端,也是中国现代学术交流制度之开端。美国哲学家、教育家、20世纪进步主义教育思想的代表人物杜威于1919年至1921年在中国从事讲学、研究、考察兩年有余,数十所高等学校和学术团体、报纸、杂志、出版社等机构参与组织,其学术活动时间之久、社会影响之大、波及范围之广、影响程度之深,于现代中国学术史上恐无出其右者。以胡适的书信和日记以及有关亲历者书信作为主要研究史料,遵循论从史出,史料互证的历史考证范式,以个人叙述观照宏大叙事,研究发现杜威来华讲学形塑了一整套学术交流机制,即著名学者策划邀请、大学与社团牵头组织、官方和民间资金支持、地方团体参与安排、新闻媒体宣传报道、杂志社和出版社编辑出版成果的学术交流机制,成为现代中国学术交流制度之滥觞。

关键词:现代学术交流制度;杜威;胡适;制度发生学;大学;社团

美国教育家约翰·杜威(John Dewey 1859-1952)1919年4月30日下午抵达上海,开始他对中国的访问。访华期间,他在十一省和北京、上海二市作演讲。杜威于1921年7月11日离开中国,[1]结束了两年又两月的在华学术交流行程。一百年来,有关杜威哲学思想、教育主张及其对中国教育观念、教育哲学和教育实践影响的研究,可谓汗牛充栋,有关杜威来华讲学的史实细节与后续影响的研究文献,亦不在少数。但有关杜威来华讲学与现代中国学术交流制度的关联,或散见于有关文献中,或在杜威研究中顺便提及,却少有专题论述。1919年是中国现代史的开端,也是中国现代学术制度的发端,彼时国际风云际会,学术机缘巧合,杜威来华讲学,并一再延期,持续两年之久,之于中国现代学术制度史的发生、学术交流机制的构建,不能不说是一件影响深远的大事,有待深入探究。

一、1919何以成为现代学术交流制度元年

中国现代学术交流制度发端于何时?是在什么社会背景下形成的?其基本运行方式和机制为何?这是本研究的疑问,希望借助书信、日记以及有关史料,穿过漫长的一个世纪,寻找答案。

胡绳于1954年在《历史研究》创刊号上发表《中国近代历史的分期问题》中,明确的把1919年的五四运动作为中国近代史和中国现代史的分界。此后,学术界往往把1840年鸦片战争至1919年五四运动的历史称作中国近代史,1919年以后的历史称作中国现代史。[2]如果认同如此分期,中国现代学术史和现代学术交流制度应也自然地从1919年开端,杜威恰巧此时来中国做学术交流,而且恰恰因为五四运动使得杜威对中国充满联想,一再推迟归期,在中国的学术交流持续两年之久,这不能不说是中国现代史、中国现代学术史、中国现代学术交流史的大事,其意义不仅仅在于传播实用主义哲学思想、实验主义教育理念和教育科学研究方法,还在于他两年多的学术交流活动,较为全面地形塑了中国现代学术交流体制机制。

这一体制机制的发生是始于杜威的中国弟子们——毕业于哥伦比亚大学的学术精英胡适、陶行知、郭秉文、蒋梦麟等。郭秉文在日本当面邀请老师来华讲学,开启了一系列学术交流活动。著名学者策划邀请、大学与社团牵头组织、官方和民间资金支持、地方团体参与安排、新闻媒体宣传报道、杂志和出版社编辑出版成果的学术交流机制,水到渠成地构建了现代中国学术交流制度,成为其后学术交流示范。

那么,这种学术交流机制是如何一步一步地创建,并形成了一个操作井然有序,运行良好的机制的?哪些要素构成了这样的机制?这有待我们通过梳理史实,厘清关节,寻找杜威在华讲学与现代学术交流机制互动的过程。换句话说,组织杜威讲学的过程就是形塑学术交流体制机制的过程。

通过日记和书信钩沉历史,探讨问题,是史学界通用的研究法门。我们注意到与杜威来华相关的来往信件、私人日记提供了当时学术交流的珍贵资料,有着重要的研究价值。它们从杜威在华期间的私人生活、学术活动、社会交往以及主观评价等方面有着详细的记录,为我们解读中国现代学术交流机制的发生与雏形提供了极之珍贵的研究资料。

二、现代学术交流机制的发生与发展

我们认为杜威之于中国现代学术制度史的发生、学术交流制度的构建,有着非同寻常的意义,其立论是基于制度发生学的阐释。近年来,以发生学、特别是制度发生学来阐释制度的发生和演变在社会科学领域较为流行,这种研究方法本身也具有格外重要的意义,因为发生学主要研究事物或现象及其发生的前提和过程,是一种追本溯源式的研究方式,是一种对事物本相的终极探究。[3]

这种方法可以有效地探究事物发生的原因,追溯其发生的本质与起源,对于事物或者现象的发生有着十分重要的意义。冯契认为,流行于社会科学研究领域的发生学方法是“反映和揭示自然界、人类社会和人类思维形式发展、演化的历史阶段、形态和规律的方法。主要特征是:把研究对象作为发展的过程进行动态的考察;有分析地注重考察历史过程中主要的、本质的、必然的因素。”[4]按照西方学者的观点,发生学方法的“目的是为了发现和研究起源、趋势、进度、方向以及所研究对象的发展模式。[5]

在人类的思想史上,关于社会秩序(制度)发生学探索的研究成果为“制度是如何形成的”这一问题提供过两种答案:(a)自发演化生成;(b)理性创设生成。而这两种答案在经济学中,则分别是沿着两条不同的理论进路展开的:一是斯密——门格尔——哈耶克的演化生成论传统;二是康芒斯的“制度是集体行动控制个人行动”的制度设计论传统。[6]

我们据此来分析杜威来华讲学的宏大背景与个人叙事,目的是为了发现和研究现代学术交流制度的起源、进度、要素和功能。从中国学术制度的发展角度看,1919年是新旧学术制度的分野,传统的学术逐步退出历史舞台,新的面向世界的学术蓬勃发展,杜威来华讲学是恰逢其时的典型,具有原发意义。中国的现代学术交流制度似乎是一种自生自发的扩展秩序,其产生和成型体现了民国时期西学东渐、学术自觉、知识交换的需要。其发生看似偶然,其实却存在着必然性,是当时的知识分子、民间社团、高等学府等对于新知识、新理论、新学派引进需要的驱动。学术交流的历史是在没有任何学术交流规制的情况下发端的,其起源的真正动力是人们对于知识的追求。

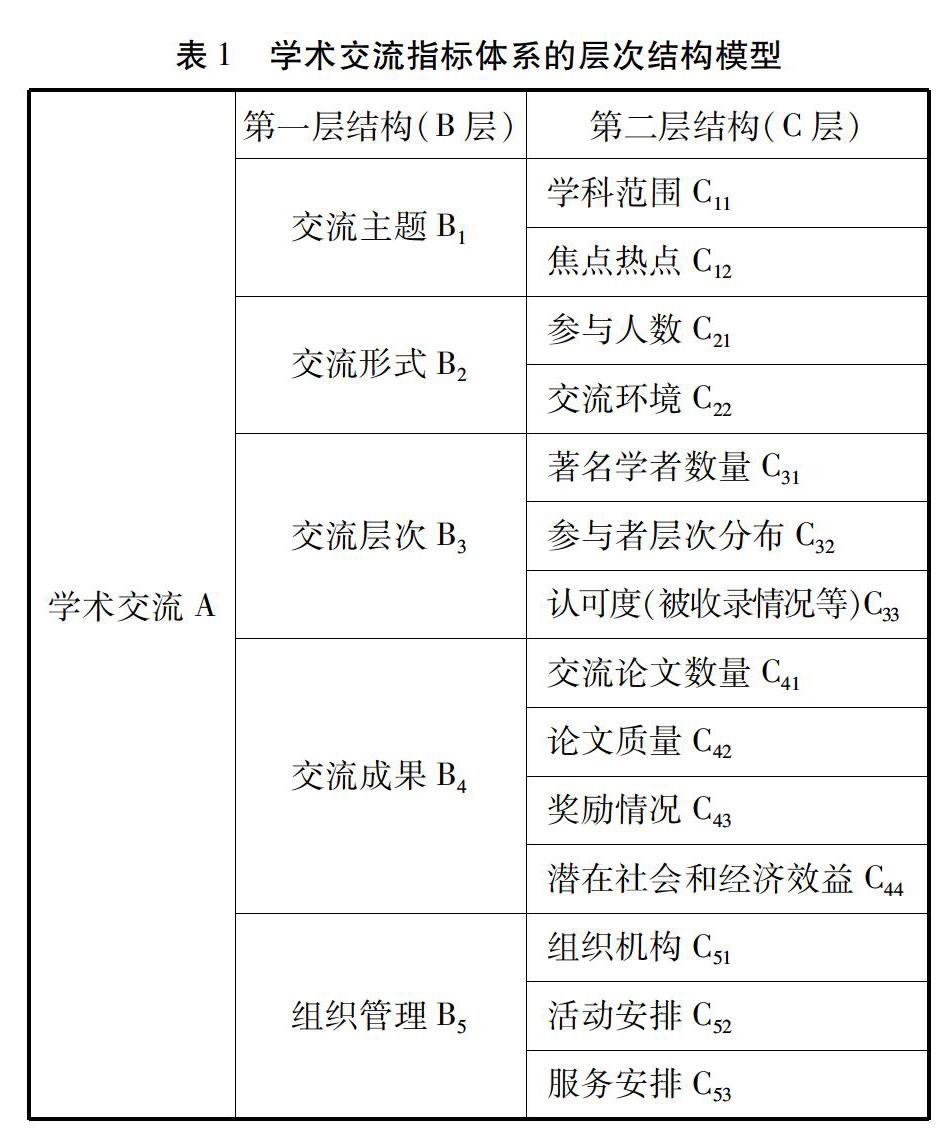

现代学术交流机制的内涵和结构为何?我们不妨参考有关学者的分类。向河认为,学术交流指标体系的结构可以分为两层,第一层结构包括五个方面,即交流主题、交流形式、交流層次、交流成果和组织管理。而第一层次结构的各个方面又能细化出第二个层次结构来,构成一个完整的层次模型,具体见表1。[7]

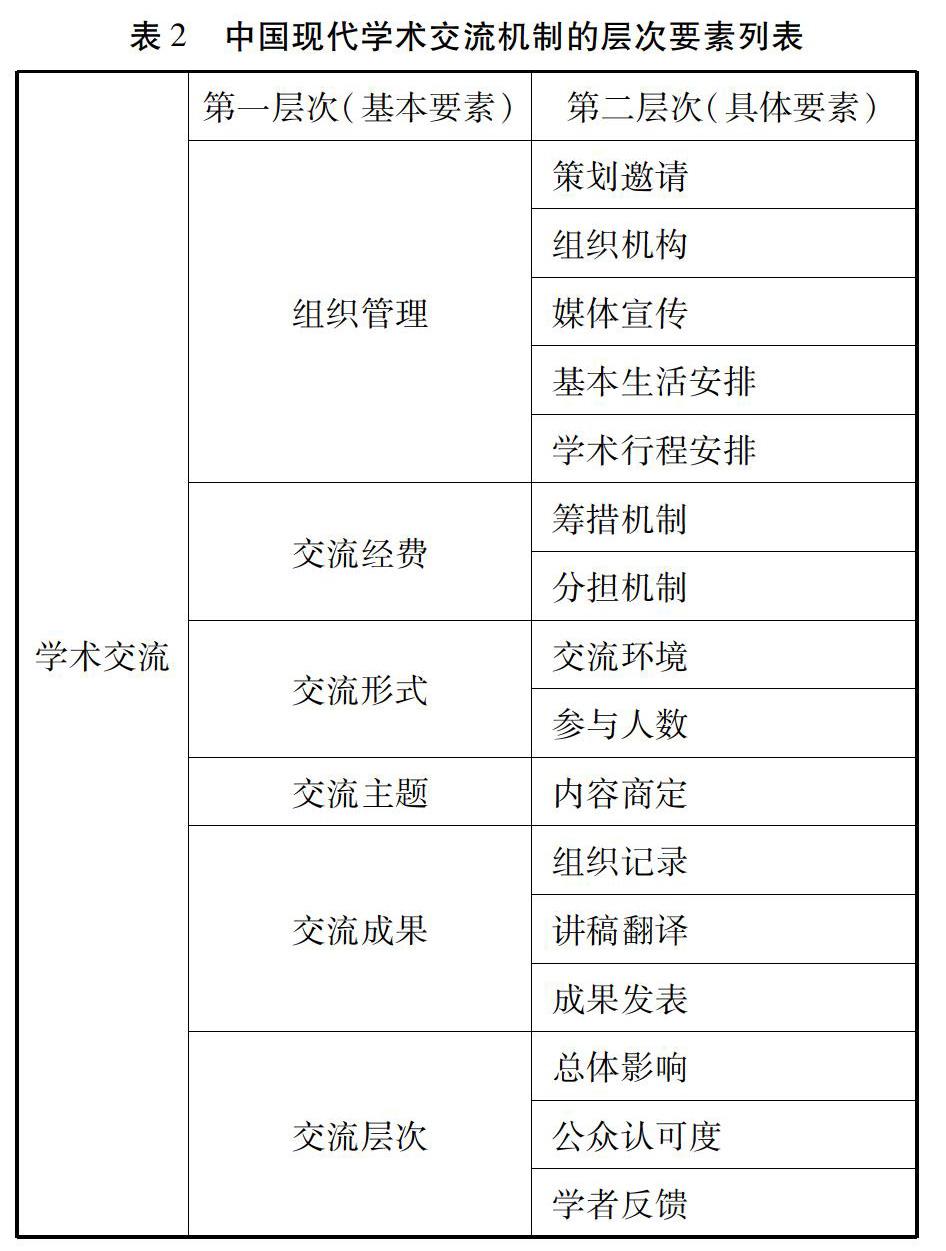

参照“学术交流指标体系的层次结构模型”,结合1919-1921年间国民时期中国的学术交流环境的情况,我们可以将杜威来华的学术交流要素进行分类,包含了组织管理(学者邀请、组织机构、宣传、基本生活需要、行程安排)、交流经费(筹措机制、分担机制)、交流形式(交流环境、参与人数)、交流主题(内容商定)、交流成果(组织记录、讲稿翻译、成果发表)、交流层次(总体影响、公众认可度、学者反馈等)等六类基本要素(具体见表2),具备了学术交流制度的所有要素。据此判断,随着杜威来华学术活动的展开,中国现代学术交流体制机制趋于成型。

这为我们以下的分析提供了一个框架,据此探讨杜威来华何以催生了现代学术交流机制的发生与完型。

三、杜威讲学促成现代学术交流制度的完型

根据层次要素分析结构,一个较为完整的现代学术交流制度,应该有若干不可或缺的要素构成,分别是同行学者策划邀请、大学与社团牵头组织、官方和民间资金支持、地方团体参与安排、新闻媒体宣传报道、杂志和出版社编辑出版成果等,形成了要素协调互动、人力物力支持、时间空间链条的学术交流制度框架。

(一)策划与邀请

现代学术交流制度的第一个要素是策划与邀请。那么杜威从美国出发去日本度假和讲学时,并未列入计划的中国之行最初由谁提议?谁来邀请?最终谁来实施?此前,中国并无现成的经验或规则可资借鉴。而是各当事人沟通、协商与探索形成的,其中主要的策划者是胡适、陶行知、郭秉文等,这在当事人的书信中有明确记录。

杜威来华似乎只是一个“意外”。在《杜威家书》中,杜威的女儿伊凡琳·杜威在序中写道:[8]

“这趟旅行原本只是为了开心,但就在他们离开旧金山之前,有电报传来,邀请杜威教授首先到东京帝国大学,……于是他们造访了日本,在那里待了三到四个月的时间,……在那之后,他们决定继续这次旅行,到中国去,至少返回美国之前在中国逗留上几周。

中国此刻正在为独立统一的民主制度而斗争,杜威夫妇也沉浸其中。这使得他们改变了原有的1919年夏天返美的计划。”

由此可见,杜威夫妇并非一开始就想要在中国待上两年的,甚至他们一开始根本都没有打算到中国来。而促成杜威来华一事,杜威的中国弟子们自是最功不可没的。在《胡适来往书信集(上)》中,1919年3月20日陶行知致胡适的信件中,是目前可找到最早关于邀请杜威来华的计划的信件。[9]

“适之吾兄请看:

三个礼拜前听说杜威先生到了日本,要在东京帝国大学充当交换教员,当头一棒,叫我觉得又惊又喜。……继而又想到杜威先生既到东方,必定能帮助东方的人建设新教育,而他的学说也必定从此传得广些。且日本和中国相隔很近,或者暑假的时候可以请先生到中国来玩玩,否则就到日本去看看他也是好的。想到这里,又觉得大喜了。所以即刻就把这事和郭先生谈了一下,当时就决定由他经过日本的时候当面去请。现在又有你欢迎的信去,我看杜威先生十分有六七分能够来了。我不久也要写一封信去。总而言之,这件事我们南北统一起来打个公司合办,你看如何?

继而在1919年3月31日陶行知致胡适的信件中可知邀请杜威来华此事已办妥。[10]

“适之吾兄:

现在有一件可喜的事,一件可悲的事报告:

今日接到郭秉文先生的信,他说到日本已经见过杜威先生,杜威先生并不是帝国大学交换教授,不过游历的时候带着演讲就是了。郭先生请他到中国来,他就一口答应,说四月中就可到中国,打算游历上海、南京、扬子江流域,一直到北京。杜威先生曾发表他的意思说,除今年之外,还愿留中国一年。既然有此很好的机会,这一年光阴自然不能轻轻放过。怎么办法,要等郭先生和哥伦比亚大学商量后才可定当。杜威先生到华接洽事宜应由北京大学、江苏教育会、南京高师三个机关各举代表一人担任。敝校昨日已推定兄弟担任此事,请老兄和蔡孑民先生商量推举一人,以便接洽。附上敝校所拟办法数条,请与蔡孑民、蒋梦麟、沈信卿三先生(蒋、沈二君现在北京)磋商,并请赐教。杜威先生来期已迫,请从速进行为要。杜威先生通讯地址一纸请留存尊处。”

在杜威在华活动年表(上)也可发现其邀请杜威来华的说明:[11]

“先是,二、三月间,杜威在日本东京帝国大学讲演,胡适与蔡元培、陶知行等商定,以北京大学、尚志学会,新学会和南京高等师范等几个团体的名义,邀请正在日本游历讲演的杜威来中国讲学。”

后来又有浙江省教育会、尚志学会加入邀请组织之列,也就是五个团体邀请杜威来华讲学。从时间看,杜威是西方学者进入现代中国讲学的第一人,可以说此行开启了中国现代学术交流制度的先河。

(二)组织与管理

北京大学、江苏教育会、尚志学会、新学会和南京高等师范等五个团体是杜威夫妇来华学术活动的主要组织者,负责到中国之后的接洽事宜、行程安排、各项接待等等。

1919年4月28日,美国哲学家约翰·杜威与夫人爱丽思乘坐熊野丸号驶离了日本熊本港,前往上海。[12]1919年4月30日午后到达。[13]抵沪时,由北京大学代表胡适、南京高等师范学校代表陶行知、江苏省教育会代表蒋梦麟前往码头迎接。杜威下榻沧州饭店,即今日的锦沧文华大酒店。[14]杜威在《杜威家书》中提及了当时接待的人员与团体,还附上了合照。[15]

杜威来华的主要目的是学术交流,与此同时,也是生活之旅、文化之旅、政治之旅。

我们在胡适的日记和书信中看到,在邀请杜威频繁讲学以外,胡适还经常与杜威家人一同进餐,与杜威交流关于中国与世界的看法,整理杜威演讲稿以及商讨学界事宜等。据不完全统计,单单只是《胡适日记全编》内(甚为可惜的是,胡适的行程以及日记部分缺失,在杜威来华期间胡适的日程部分最早只可追溯到1919年11月14日),胡适拜访杜威或杜威夫妇、家人以及共同进餐的就多达28次,对杜威的衣食住行十分上心,并共同讨论学术问题,以下是部分行程的节选:[16]

“1920年1月18日周日下午2:00-4:00:与姚同访杜威。

1920年2月6日周五晚上6:00-7:00:与冬秀至杜威先生家吃饭。

1920年2月24日周二中午12:00-下午3:00:杜威家饭。Miss EvelynDewey(伊文林·杜威小姐)会Miss Friedns(弗丽斯小姐)。

1920年3月1日周一晚上7:00-10:00:Dewey Dinner[杜威请饭]。Hunt[亨特]夫妇,Dewey[杜威]一家,Porter[波特]&C.谈甚久。

1920年3月9日周二早上10:00-12:00:與范静生同访杜威,谈‘家庭与‘宗教两问题。

1920年3月30日周二晚上7:00-8:00:访杜威、知行,东兴楼。

1920年4月30日周五早上11:00:为Deweys[杜威一家]定车。

1920年5月5日周三下午5:00-6:00:See Deweys for tickets[给杜威送车票]。

1920年5月6日周四早上8:00-9:00:送Deweys[杜威一家]到天津。”

仅从可获得的资料部分也足够可以看出,胡适与杜威交流甚为频繁,对其在华行程照顾是十分周到的。

除了主要的讲演行程以外,杜威还走访了许多国内高校、博物馆与寺庙,甚至是一些很平常的家常餐馆、商品店。对于杜威的来华行程,前人研究者一般较多把目光聚焦在其学术行程上,其实杜威伉俪也走访了中国许多的历史名胜,或是与一般人无异的携手逛逛商店,下下馆子。并且,杜威对于中国的印象也更多的来自于非学术的社会交往。杜威夫妇与女儿伊凡琳在1919年5月4日的通信中写道:[17]

“当我们参观学校的时候,他不会提前组织什么,以为他不想让我们看到一个被刻意安排过的程序。当我们去吃午餐的时候,他带我们去了一家中国餐馆,都没有什么外国人去。昨天我们去了一家百货商店,买了一些手套和吊袜带。”

在5月23日的南京书信中,杜威表示自己参观了寺庙,并且谈到了一位军事顾问家中进餐时候对中国的看法:[18]

“当我们有一天去参观一所据说是中国佛教圣地之一的寺庙时,有人给我们介绍了一幅中国最卓越的书法家的摩拓本——”“我们曾经在上海的时候就给你们写信说过,有人给我们介绍过中国的所有稀罕事物,比如皮蛋、鱼翅、燕窝、鸽子蛋、八宝饭等。我们还在享用中国美食。昨天的午饭是是在一位军事顾问的家里吃的。他非常直爽,并不偏执于政治,让你对中国产生一种更有希望的感觉。”

显而易见的是,在看似轻松的文化参观、民间交流、朋友宴请的背后,是世界观、价值观、政治观的深层互动与理解。再比如,在1919年6月1日北京的书信中,杜威提及他们去了“比凡尔赛宫更神秘”的西山,看到了大理石基座的石船和“最精彩的”“每一块砖上面都雕刻着一尊佛”的佛教寺庙(西山碧云寺),还去了一家“坐落于紫禁城的旧宫殿或者议事厅里头”,有着“黄瓷瓦铺成的屋顶,红色、蓝色、绿色、金色的墙”,“是珍宝、瓷器、青铜、玉器等物品的陈列所”。[19]随后在1919年6月2日杜威夫妇便道出其实那是“在紫禁城内部”的颐和园。[20]杜威夫妇还曾参加中国的婚礼,“星期天我们参加了一次中国的婚礼。婚礼是在海军俱乐部举办的。”[21]还看到有趣的中国庆典——杂技表演。[22]

这些低调的、不起眼的行程都在表明杜威夫妇在来华的这个过程中并不是只有学术行程,还参与了广泛的社会活动行程,这更是体现了的细节部分:照顾外国学者来华的感受,并非完全只是密集的安排讲演,而是中间穿插文娱活动的行程。正是邀请学者来华、不同组织机构负责承担相应责任、广告宣传、为学者安排基本生活细节、进餐、对来华学者的行程进行周密安排等方面体现中国现代学术交流制度在组织管理上的逐渐成型。

(三)经费筹措与分担

任何学术交流都需要经费,都有经费的筹措方式、渠道和机制,有的是事先约定的,例如北京大学聘请其为客座教授;有些是“从无到有”的争取与尝试,例如各地演讲的费用是各界反复磋商,辗转筹措的。故此,杜威来华的学术交流经费来源与方式并无一定之规,而是在讲学过程中不断探索和形成的,形成了大学、政府、社团、出版等分担经费的机制。这本身也是杜威此行对于学术交流制度的“贡献”吧。

我们不妨稍作回顾。在筹措学术交流经费方面,最是着急的可算是胡适了。哥伦比亚大学同意杜威留华一年明确是“无薪俸的假”,因此对于杜威的俸禄与经费更是不敢马虎。胡适频繁与陶行知、蒋梦麟等联系以寻求资助,这在其书信集中便可见一斑。1919年5月22日黄炎培、蒋梦麟致胡适信中写道:[23]

“(二)如北京大学不幸散了,同人当在南组织机关,办编译局及大学一二年级,卷土重来,其经费当以募捐集之(炎、麟当赴南洋一行,《新教育》可请兄及诸君代编)。杜威如在沪演讲,则可兼授新大学。”

继而于1919年5月26日蒋梦麟致胡适书信中有这样一段话:[24]

“杜威留中国,其俸已由省教育会担保。任之与弟又要做和尚募化万余金。将来预备在沪开演讲大会。还要请他到重要地方如天津、北京、广东、汉口去讲讲。省教育会要做这一件慷慨的事,你赞成么?”

但实际上,杜威留华的费用,最后还是通过尚志学会发起人范源廉的建议和牵线,找到尚志学会、新学会和清华学校,以社会上的私人组织名义承担了。[25]

在1919年6月22日,胡适致蔡元培函中有这样一段:[26]

“那时范静生先生到京,我同他商量,他极力主张用社会上私人的组织担任杜威的费用。后来他同尚志学会商定,担任六千元。林宗孟一系的人,也发起了一个‘新学会,筹款加入。我又和清华学校商量,由他们担任三千元。北京一方面共认杜威(以下缺)。”

后在1919年6月24日陶行知、蒋梦麟致胡适书信中又写道:[27]

“麟今晨自杭归,你的信都收到。知行亦自宁来沪。今先将徒威(杜威)的办法回答你,他事另函详。徒威留一年,甚好。南京、上海方面准合筹四千元。”

杜威来京后的几次讲演,都是由北京大学、教育部、尚志学会和新学会共同组织的,而且,四团体在1919年10月19日杜威的60岁生日之际,共同为杜威举办了生日晚宴,以示庆贺。[28]

由于当时中国的学术交流制度正处于初创时期,此类学术交流经费从何而来?如何筹款、机制为何?均没有先前经验可资参照,处于尝试与摸索时期,因此经费的筹措出现了许多问题,甚至具体由哪些机构或组织承担杜威来华经费亦不确定,需要通过书信不断联系,反复商榷,辗转筹措,开始时甚至是“病急乱投医”式地摊派。由此可见,学术交流经费筹措中的种种际遇、尴尬及至“柳暗花明”,从一个侧面反映了支撑现代学术交流制度的经费筹措机制,从一张白纸到逐渐成型的艰难过程。看似形而下的经费问题,或许是我们打开现代中国学术交流制度大门的钥匙。

(四)宣传与出版

宣传与出版,无疑是构成现代学术制度和交流机制不可或缺的有机部分,前者制约学术交流的当时成效,后者事关学术交流的持续影响与精神传世。围绕杜威此行的演讲、会谈、对话、讨论等,发展出(衍生出)一套以前未曾有过的学术宣传与出版的“工作链”,为后来的类似活动提供了可资效仿的程序。

首先,杜威演讲的空前盛况为现代中国学术界所罕见,而宣传的广而告之功不可没。杜威的女儿露西后来回忆说:由于听讲者十分踊跃,杜威在“那些省城里的讲演都被安排在最大的会场里,那是必要的”、“听他讲演的,不仅有学生和教师,而且还有其他知识阶层的代表。这些地方的报纸也充分报道了杜威的讲演活动。在许多情况下,杜威所作的讲演都由一位速记员记录下来,然后发表在一些广泛发行的小册子上”。[29]

学术出版在学术交流机制中亦十分重要,学术成果的出版与传播是交流的继续和成果的固化与传世,这要求设置一系列由翻译、记录、整理、编辑、发表(报刊的文章)、出版(著作)构成的环节。例如,首场演讲会由陶行知负责组织,沈恩孚主持会议,蒋梦麟翻译,潘公展记录,其后由胡适等编辑与策划出版。杜威演讲的广为流传的“五大演讲”,即《社会哲学与政治哲学》《教育哲学》《思想之派别》《现代的三个哲学家》和《伦理讲演纪略》,先后出版,使其思想影响超越了时空,不仅为当时的教育界、思想界、文化界提供思想资源,对现当代中国教育理论与实践产生了很大影响。

有趣的是,宣传出版并非一帆风顺,时而伴随着利益的纠葛,胡适曾因宣传、登广告等事宜与邓家彦有过分歧,1919年12月25日邓家彦致胡适书信中写道:[30]

“杜威博士讲演广告,弟本欲代登义务之广告,但恨弟尚未独立办报,无随便许人之权,不得已乃登入新闻栏,是亦因竹宣兄言《益世报》从来无义务广告也。”

现在看来,当年对杜威的宣传与出版为其学术之旅的彰显是功不可没的。《大公报》发文称“自从杜威博士到了我国,我国思想界如得了一种保障,人人都知道现在世界有个杜威,杜威在现在世界是个什么人了。”[31]在杜威离开中国前一个月,在纽约发行的《中国学生月刊》上曾刊登了一篇文章,其中写道:[32]

“一些银行家和编辑经常去他的住处拜访;一些教师和学生则集聚在他的教室里;一些社团竞相接待他,听他的讲演;一些报纸竞相翻译并刊登他的最新言论。他的发言和讲演被竞相阅读,他的传记被精心撰写。人们认真地评论他的哲学,并毫不费力地记住他的名字。”

美国学者基南也这样指出:“约翰·杜威在中国受到了极为热烈的欢迎。杜威个人对改革和进步的赞同以及他作为一个现代教育哲学的权威,使他引起了很多听讲者的兴趣。”[33]

杜威来华的演讲非常受欢迎,可谓盛况空前。1919年5月3日和4日,在上海的江苏教育会会场,杜威先后作了两场《平民主义的教育》演讲,有千余青年冒雨赶来,“座为之满,后来者咸环立两旁”。[34]周由廑撰文称:“五月三、四两日,博士在上海江苏省演说,听者之众,几于无席可容。”[35]

5月18-21日、24-26日在南京高等师范讲演,由陶知行等翻译。有文报道,杜威自来到中国后,每次讲演时,“听讲者非常踊跃,无不座为之满”。[36]

6月8、10、12日:6月8日是杜威首次登上北京学术讲演会讲坛,开始他在京的第一次讲演。当时有记者报导了这次讲演的情况,这三次讲演,听众一次比一次多,到者“踊跃”“座为之满后到者咸环立两旁”“且均先期而至”,讲演时听众“肃然静听”。[37]

杜威来华不止给学生们进行演讲,还给老师们进行演讲:[38]

“今天当我给一些教师进行演講的时候,我注意到有些人具有巴黎拉丁区那种艺术家的气质。”

在交流主题这个问题上,1919年4月15日蒋梦麟曾写信给胡适与之商量:[39]

“译稿用白话,弟无条件的赞成。英文原告要付刊,更不成问题。余俟杜威先生到后再商,似比较的便当些。南京讲教育,自不成问题。上海意思亦讲教育,将来教育部演说恐亦要讲教育呢。故题目一时甚难酌定。”

后杜威来华的讲座与演说的交流主题、内容、走访的省市等信息都能从《杜威在华活动年表》上得知:杜威的到来,从上海出发,走遍北京和华北、华东、华中11省市,在胡适、陶行知、蒋梦麟等人安排下讲学15个月,先后在教育部礼堂、清华大学等地作了十六次社会与政治哲学讲演,十六次教育哲学讲演,十五次伦理学讲演,八次思维类型讲演,三次关于詹姆士、柏格森和罗素的讲演,系统地介绍了他的实用主义哲学,在中国知识界产生了极大的反响和强烈的兴趣。[40]此外,这一时期杜威还发表了“现代教育趋势”“美国民治的发展”等系列演说。[41]

这些记载显示,杜威来华演讲的交流主题与形式都渐渐形成了一种“文宣”模式,其策划之成功、宣传媒体之广泛、吸引听者之众多可谓空前!当然,这也许也与杜威来华时正值中国国内掀起思想文化领域的革命的时期有着密切的关系。此时新文化运动已经在中国萌芽,“科学”和“民主”成了一种广泛的社会思潮,而杜威的理论对于此时此刻的中国,有如久旱逢甘霖之效。在这样一种场面宏大的历时性演讲与对话中,有别于传统中国学术方式的现代学术交流制度在逐渐成型。其次,杜威来华讲学的流布甚广,研究探讨持续不断,影响直至今日,不能不说翻译和出版发挥了极大的功能。组织者在其中举凡记录、翻译、发表、出版的系列安排,用心良苦,颇费周章,立意深远。

关于杜威演讲著作的出版,并不只限于杜威在华的演讲稿子与内容。也包括杜威在日本时候所作的演讲。1919年2月,杜威偕同夫人抵达日本,一边旅游,一边讲学,一个多月内做了八场演讲,后来结集为《哲学的改造》出版。3月13日当晚陶孟和写信给胡适,说杜威向他询问胡适的近况,他告诉杜威,胡适除在北大授课之外,还“从事于新文学译剧等事”。杜威听了很高兴,还极赞赏胡适的毕业论文,陶孟和说,“胡适现著有《中国哲学史》,已经出版,乃根据前论文之研究更扩充之。”[42]

对于《哲学的改造》一书的出版,花费心力最多的自是胡适。从其日记中可看到,很多时候他都在翻译此书:[43]

“1921年4月30日星期六,八点,上火车,去天津。八点二十五分,车开行。车中我重读杜威的《哲学的改造》第一章,改译为《正统哲学的缘起》,胜似英文原篇名。

1921年5月6日星期五,七时半,到高等师范演说,他们给我的题目的是:“哲学与人生的关系,及研究的方法”。我的讲演略采杜威先生《哲学改造》第一篇的大意。

1921年5月12日星期四,译杜威先生的《哲学改造》(Dewey:“Reconstruction in Philosophy”)两页。

1921年5月13日星期五,上午,译杜威《哲学改造》两页。

1921年6月17日星期五译《哲学改造》三页。”

而对于杜威的首场演讲会,更是不敢怠慢。1919年5月3日和4日,在上海的江苏教育会会场是由陶行知负责组织,沈恩孚主持会议,蒋梦麟翻译,潘公展记录,由此杜威开始了中国的演讲之旅,并为各地教育界、思想界、文化界留下了许多真知灼见,对实用主义在近代中国思想文化的发展产生了很大影响。

此后,胡适、陶行知等人一直都在帮助杜威在华演讲的整理与出版。在《杜威在华活动年表》上可以看到,胡适、陶行知、蒋梦麟等人几乎形影不离于杜威左右:[44]

5月3日下午二时,杜威偕其夫人到江苏教育会演讲。由蒋梦麟翻译,讲演的题目是《平民主义的教育》。

5月5日,到杭州游玩,由蒋梦麟陪去。浙江教育會代表经子渊先生昨日来迎,在杭州约住四、五日,只有一次讲演。

5月7日到浙江省教育会讲演《平民教育之真谛》。由郑宗海(教育硕士)任翻译。

5月18-21日、14-26日在南京高等师范讲演。由陶知行等翻译。

6月8、10、12日,6月8日是杜威首次登上北京学术讲演会讲坛,开始他在京的第一次讲演。这三天每日上午九时在北京西城手帕胡同教育部会场讲演《美国之民治的发展》。由胡适翻译。

6月17、19、21日,这三日应京师学务局邀请到北京美术学校对中小学教职员讲演《现代教育的趋势》。由胡适翻译。

8月10日,应新学会的请求,下午二时在北京化石桥尚志学校讲演《学间的新问题》。由胡适担任翻译。

……

在《胡适来往书信选》中,我们时常能看出其对于杜威演讲稿的翻译发表需要赶日程,其中还能看到罗家伦的一次失误,丢失了杜威的讲演稿子,为此他写信致胡适请求原谅,并且一边还写上部分稿件的补救方法:[45]

“现在正在动手详细记《教育哲学》。说到此地,我有件心中最不安、对于先生极抱歉的事告诉先生了!就是我前次出城赴西山的时候,……掉了一个小包袱,内中除几件衣服外,还有杜威先生八次的讲演稿子(四次《教育哲学》——十三至十六,两次《思想的派别》——第七第八,两次《近代的三个哲学家》——第一第二,其余的安全存在)。当时我就在海甸出五块钱的赏格教车夫去找,种〔总〕找不到。先生!我说【到】此地,我心里真是又惭又气。……我看先生所有的底稿,乃是复写的;杜威先生一定还有原稿。所以我还要请先生写信给杜威先生或夫人,将原稿借下。……这都是我为先生多讨出来的麻烦,我难过极了!先生恕我。”

由此可见,参与其中的同仁对杜威演讲手稿的翻译与出版倾其所能,不遗余力,对于杜威讲演的帮助之多不胜枚举。在杜威的学生胡适、陶行知等人的帮助下,这些讲演发表在《晨报》《新潮》等报纸杂志刊物上,此后这五大系列讲演还被汇编成书,由北京晨报社出版,在杜威离开中国之前就已经重版了十次,并且每一次再版的数量都是一万册,可见杜威的学术理论对当时中国轰动之大传播之广。由于杜威的每一场讲演,都有相关人员负责记录、翻译、发表,以及之后的结集出版,使得其思想凭借现代出版业之载体而得以长久流布,也体现出中国现代学术交流机制在翻译、出版、发行机制上的逐渐成型。

四、余论

杜威的思想与当时社会思潮相契合,五四新文化运动又助推其思想在国内传播。新文化运动高举着“民主”与“科学”两面大旗,而“杜威来自美国这样一个被时人认为是政治民主、科技发达的国度,带着他的实验主义学说访华,既容易引起国人的尊重,又满足了中国知识界的需求。”[46]杜威提出调和中西文化、找寻中国文化发展路径并助益于世界文明的主张,易被中国知识界接受。但对于中国的文化,杜威却希望“中国这个古国不应单纯去模仿,应当自己创造……中国本来很注重社会方面,如人生问题、伦理问题等,所以希望中国既与西方同处一个新境遇中,应当努力创造有贡献于世界的文明。”[47]纵观演讲内容,有学者从《晨报》《新学潮》《北京大学日刊》等当时最流行的报纸与杂志中总结出杜威的观点:“杜威先生最注重的是教育的革新,他在中国的演讲也要算教育的演讲为最多”、“杜威在《平民主义的教育》演讲中,提出‘我们须把教育事业为全体人民着想,使人人‘受着切己的教育,契合中国传统的经世致用思想,既规避了敏感的政治话题,又拉近了同国人的思想距离。”[48]

结合杜威对华影响,公众、高校、学者对于杜威认可度,杜威家人对于中国各项事宜的评价与反馈等,可以说中国现代学术交流制度在制度安排、交流机制方面已初步成型,并成为后世的典范。

杜威在華讲学2年有余,奠定了中国现代学术交流的程式与机制,此后陆陆续续的外国学者来访,均援引先例,形成规矩。例如,孟禄访华。孟禄是在1913年率领基督教传教会人员访华,开始同中国教育界结缘的。尽管逗留时间短促,但考察了若干学校,在江苏省教育学会作讲演,对中国的近代教育的模式表现了强烈的关注。1921年9月,孟禄再度访华,约有5个月逗留中国,从1921年9月24日至同年12月7日止,进行2个多月的大规模学校调查,足迹遍及北京、保定、太原、开封、南京、无锡、上海、杭州、南通、福州、厦门、广东、济南、曲阜、天津、奉天等9省16市。其后,孟禄在北京举办盛大的教育讨论会,报告调查结果。在孟禄来华之前,范源廉等人组织“实际教育调查社”,旨在使学校调查得以顺利进行。在这个调查中,王文培、陶知行、许崇庆、凌冰以及汤茂如、王卓然等过去孟禄的弟子们决定分地区各自承担任务,与孟禄同行。[49]其整体程序安排基本遵循杜威来华的模式。

我们还可以尚志学会、讲学社为例,讨论杜威来华讲学的制度价值和后续影响,观察现代学术交流机制如何随着杜威来华而形成与延伸。1919年范源濂与梁启超等组织尚志学会,在北京开办尚志法政讲习所,设立尚志医院,编纂《尚志会丛书》,翻译《哲学评论》等国外法制名著数十种出版发行。如前所述,尚志学会是杜威来华讲学的主要策划者和邀请者,并以此为据策划了罗素等来华讲学。1920年9月,讲学社成立,其宗旨是聘请国外著名学者来华讲学,计划每年请一位。讲学社为了弥补资金不足,依靠教育部的支援与一些募捐金聘请外国著名学者来华讲学。该会董事会包括研究系的政治社会名流,如梁启超、汪大燮、蔡元培、王宠惠、熊希龄、范源濂、王敬芳、张伯岑、严修、张謇、张元济、黄炎培、郭秉文、胡汝麟、林长民等共20余人。其基本计划是以每年董事会基金中2000元邀请西方学者一人来华讲演。

讲学社先后邀请了美国教育家杜威,英国哲学家罗素,德国学者杜里舒,印度诗人泰戈尔来华讲学。其中杜威在讲学社成立前,应北京大学邀请来华已一年多,第二年改由前者续聘。由于这四位著名学者讲学时间长(除泰戈尔外,都长达一年以上)、媒体报道充分、演讲结集出版,都激起了强烈的反响,影响甚大,他们来华前后的策划与安排在很大程度上是杜威来华交流机制的复制与推广,学术交流机制亦随之日趋成熟和完善。时至今日,中国的学术交流的面向与深度已呈磅礴之势,而杜威与中国学术的因缘际会不断被提及、被考证、被阐释,每一个篇章都值得存留,“约翰·杜威和现代中国之间,是二十世纪中国知识分子历史中最迷人的插曲。”[50]从制度发生学的层面看,杜威来华开启了富有现代意涵的学术交流之门,是中国现代学术交流制度之滥觞。

参考文献:

[1][美]简·杜威.杜威传[M].单中惠,编译.安徽:安徽教育出版社,1987:76.

[2]胡绳.中国近代历史的分期问题[J].历史研究,1954(1):5-15.

[3]王妍.公司制度研究:以制度发生学为视角[J].政法论坛,2016,34(2):162-169.

[4]冯契.哲学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2001:381.

[5]梅慎实.现代公司机关权力构造论[M].北京:中国政法大学出版社,2000.

[6]韦森.经济学与哲学:制度分析的哲学基础[M].上海:上海人民出版社.2005:65.

[7]向河.基于层次分析法的学术交流质量评估与机制创新研究[A].中国科学技术协会学会学术部、中国公路学会.学术交流质量与科技研发创新——中国科协第三届学术交流理论研讨会论文集(上)[C].中国科学技术协会学会学术部、中国公路学会:中国科学技术协会学会学术部,2008:12.

[8][12][14][15][17][18][19][20][21][22][38]约翰·杜威,爱丽丝·C.杜威,伊凡琳·杜威,刘幸.杜威家书:1919年所见中国与日本[M].北京:北京师范大学出版社,2016:(序) 1-2,139,143,147,155,187,195-197,204,238,249,152.

[9][10][23][24][27][30][39][45]中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室 编.胡适来往书信选(上)[M].北京:社会科学文献出版社,2013:25,22,25,35-36,37,41,57,27,69-70.

[11][13][37][40][44]黎洁华.杜威在华活动年表(上)(1919年4月30日——1921年7月11日)[J].华东师范大学学报(教育科学版),1985(1):91-96.

[16][43]胡适.胡适日记全编03(1919-1922)[M].合肥:安徽教育出版社,2001:64-165,230-321.

[25][28]陈文彬.邀请美国教育家杜威访华的台前幕后[J].兰州学刊,2006(7):58.

[26]高平叔.蔡元培全集(第三卷)[M].北京:中华书局,1984.9:305-306.

[29][33]单中惠.杜威教育思想与近代中国教育[A].中国地方教育史志研究会、《教育史研究》编辑部.纪念《教育史研究》创刊二十周年论文集(21)——中外教育史比较研究(含比较教育等)[C].中国地方教育史志研究会、《教育史研究》编辑部:中国地方教育史志研究会,2009:2052,2053.

[31]盾.杜威以外的大教育家[N].大公报,1919-11-06(第2版).

[32]单中惠,王凤玉.杜威在华教育讲演[M].上海:华东师范大学出版社,2016:前言.

[34]章云华.杜威:从上海走遍中国[N].新民晚报,2008-09-14(第B07版).

[35][36]邹振环.“五四”前后江浙地区的“杜威热”及其与江南文化的关联[J].社会科学研究,2009(6):132,133.

[41]徐瑛,周进.五四时期杜威北京之行[J].北京档案,2013(5):55-57.

[42]苏育生.胡适与杜威[J].乌鲁木齐职业大学学报,2015,24(1):34-42.

[46][48]胡俊修,唐媛媛.杜威、罗素、泰戈尔访华及其不同际遇[N].光明日报,2016-12-07(14版).

[47]任杰.浅谈杜威在华演讲对中国教育的启示[J].亚太教育,2015(31):298.

[49]阿部詳,钟启泉.保尔·孟禄与中国的近代教育[J].外国教育资料,1996(1):14-21.

[50]A·哈利·巴森,乔有华.约翰·杜威对世界教育的影响[J].外国教育研究,1984(3):60-69.

(责任编辑赖佳)