民国时期中越边境对汛管理中的司法实践及其困局

——以麻栗坡对汛督办档案为中心的分析

覃延佳 刘秋妍

(1. 云南大学 西南边疆少数民族研究中心,云南·昆明,650091;2. 云南大学 民族学与社会学学院,云南·昆明,650091)

在历史学领域,围绕中越边境地区展开的研究大致可分为边疆史地研究和区域社会史研究两大取向,但二者交叉之处甚少。前者更加注重“国家视角”下的边疆史地变迁,强调对边地管理制度及其演变之梳理[1];而区域社会史研究则更加凸显“自下而上”的路径,希图在制度演变基础上展现边地人群之社会历史脉络,进而重新诠释边疆之于中国的多维内涵[2]。

与历史学者较注重过程感与区域感的研究策略不同,以中越边境地区为主要研究区域的人类学者更关心当下边民之生活状态,探讨具体时空中具体的群体记忆与生活逻辑。因此,围绕中越边境地区壮族、京族、苗族、瑶族等跨境民族的研究积累颇多,主要涉及民族族源、国家认同、族群认同、跨国婚姻、跨国经济等方面的论题[3]。由于历史学与人类学的学科论说对象有别,尽管不同研究者都将边疆视为研究单位,但是彼此之间的对话甚少。从已有研究看,历史学的边疆社会历史研究虽然注意到了关键群体在特定制度下围绕特定资源和相应事件进行研究,但是对当下边民生活境况的忽视,时常令读者陷入历史被悬置的困惑中,无法在现实中寻求对应主体。从事人类学研究的学者,由于多数缺乏基本的历史脉络梳理,导致社会事实的分析容易陷入较为机械的论说逻辑之中,没法呈现特定人群基于一定历史情境织构出来的社会网络。

在以往的云南边疆史地研究中,学界对对汛制度相关研究的内容主要侧重于对汛设置与管理模式等方面的整理和研究,或考释对汛督办区域的范围,多为基于国家宏观视角之下展开的政治研究。如凌永忠《民国时期云南边疆地区特殊过渡型行政区划研究》[4]、陈元惠《云南对汛督办:建立、发展、淬变》[5]、陈国保《试论民国时期云南边疆的殖边督办》[6]等。其缺少对微观社会的研究,即在对汛管理之成效如何方面并未有深入研究,特别是对汛在地方上具体的运作少有讨论。

在探讨对汛制度时,多数学者所运用的材料主要是地方志、官员奏牍及部分对汛规章制度,一手档案则很少用到,因此研究多停留在规章制度的制定及其具体内容总结方面,对国家治理下社会自身发展脉络的梳理甚少。笔者认为,研究边疆社会,不仅要区分国家制度与地方社会现实之间的差别,更要注意到勘定边界后制度化的规范如何于现实之中展现出来。本文将以《麻栗坡特别区对汛办公署9-1-5卷》中的一份司法档案为主要材料,探讨对汛这个特殊时代的产物在地方上管理的运作,从而窥探近代中国西南边疆管理与地方社会,为中越对汛管理及当时边疆社会运作模式提供个案研究。

一、从边务机关到行政区:麻栗坡对汛督办的设立及其职能转变

中法战争结束后,越南成为法国殖民地,中国继而放弃对越南的宗主权,结束了与越南的“藩属”关系。西南边疆地区的地缘政治关系发生了改变。由于法国的介入,中越边境人民不断反抗,造成当时边境动荡不安的局势。法国为缓解镇压反抗,与清政府签订《中法会订越南条约》,以共同维护中越边疆的稳定发展。

中法两国遵照《中法条约》以派员勘定中越边界,并商定边疆管理机构的设置,成立对汛督办。从此,中越两国之界限由模糊变得清晰,亦让两国成为有形的政治实体。光绪二十二年(1896年),中法又签订《边界会巡章程》,其内容规定了两国应行会同巡查中越的三段(粤越、桂越、滇越) 边界,并指明“每处对汛,以法国一汛,中国一汛,住边界通衢中、越两边相望之处而设;其有地势不宜扎营处所,则于或左或右,斜角遥对亦可,总期两边相望,声气可通”[7],此为“对汛”之由来。该章程基本上阐述了对汛设置的原则以及部分管理事宜,如中法双方会同巡查、维护边防、发放执照等,同时意味着对汛机构的正式确立。

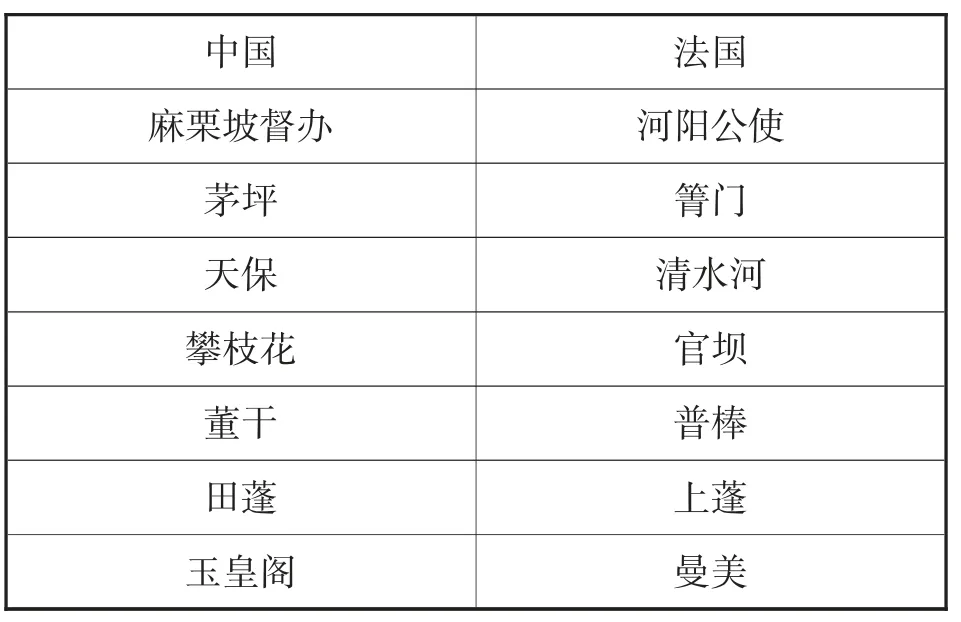

麻栗坡对汛副督办公署于光绪二十四年(1898年) 成立,成立时将其下茅坪、天保、攀枝花、董干、田蓬五哨官改为五对汛,可见所在地有不少为原清军哨官改组演变而来,主要职能亦体现在军事与外交上。至宣统元年(1909年),时云贵总督锡良认为茅坪一汛对越南箐门、曼美两汛,均为要塞,恐之不及,则增设玉皇阁对汛[8]。至此,麻栗坡对汛与法国对汛设置基本定型。对汛机构的成立,对边境社会来带了新的管理运行法则,加强了中越边疆外交事务的统一管理。如原来可以自由跨越中越两国的边民,若因有生理、通商、耕种之故要过界者,需两国地方官、对汛汛长,会同发给过界长行准单;中国人载丁口、货物等驶往越南水域,也需地方官发给护照,准其行驶才可驶入。这些规定一定程度上改变了边民的日常行为,亦增强了边民社会的秩序性和规范性,下表是当时中越两边设置对汛情况。

表1 麻栗坡对汛设置情况

1913 年,唐继尧主滇期间,曾动议对对汛制度进行改革。民国三年(1914年),各汛被划为特别区域,至民国五年(1916年),麻栗坡对汛督办开始行使军事、外交、司法等权力[9]。麻栗坡对汛督办开始向行政区划演变。民国二十二年(1933年),麻栗坡督办陈钟书呈省核准将对汛督办管辖区域改为行政区建置,汛区内一切行政事务统归督办公署管理。对汛督办公署职能范围包括保护国界、履行中法对汛章程办理缉私、国防及外交、华洋诉讼、地方自治、教育、财务、团练公要、仓储、建设、卫生、司法、垦殖、抚缓边民等所辖境内其他一切行政事项的权力,各地方官无权干预[10]。此时的麻栗坡虽是“特别区”,但其已经拥有了区内的户籍、赋税、地方自治等管理权,不再仅仅是一个国防与外交的机构。

对汛的管理范围由军事、外交上的管理逐渐延伸至行政、司法等领域,逐渐过渡为行政区。在此背景下,麻栗坡对汛的管理机制在现实上如何运行是一个重要问题。

二、对汛管理中的司法实践:玉皇阁对汛五口洞抢劫事件

事情从民国二十五年(1936年) 四月二十三日说起,玉皇阁、茅坪两汛盐务局周星智、王兴汉二人派局丁普兴发、余应坤、魏三外出缉私盐,但局丁普兴发等三人却勾结大马郎侬匪抢劫五口洞寨,杀害普文贵及其母亲,并伤四人。从《麻栗坡特别区对汛办公署》 9-1-5卷历史档案普兴发、余应坤、魏三三人的供述中,得知案件的大致经过,由于三人供述大致相同,此处仅选取主犯普兴发口供列于下:

普兴发年廿六岁,住都竜(今都龙镇——作者注) 新街。以前帮范家做常年,去年才安家(街头姚光礼易隔壁),今在盐局内当局丁。周局长说已经去河对门喊人去了,叫我们帮着他们认真缉私。无论如何,总要同赵区长犯对。廿三日去五口洞是我们自己的主意,并非想抢人。那晚上,在我认的家门哥哥普排长家歇,他还杀鸡招待我们。第二天吃过早饭,我们回来,走到老玉皇阁就过着河。对门的人有七个都是大马郎的人,为头那个是田永安的兄弟,拿个大拉八枪,是周、王局长他们拿传去喊来补助缉私。因缉不得私,我们才打主意抢人。使其被抢的人去报赵区长,等赵区长带病出来救应,就好提他的枪了。故而廿四那天,我们遇着几个人彼此问明来历,河对门的那些在老玉皇阁等我们。我们回来都竜报告局长。周局长未在,王局长说:“把人杀了之后,事情做好了,普文贵家的地方就归你分。我受啦,并且抢的些物件银分,大家分用”。等语。到吃过晚饭,我们就去,余应坤、魏三我们一路。到黄昏时候进寨子,一到就打枪。普排长是我亲手杀的。只抢得毛瑟枪一支,□□得一节,已交给侬亲带去了。其余的一概都是侬亲杀的,抢得的东西也分不清有多少,一概着侬亲拿去,叫我们过条把月才去分。我们一点东西都不有得,差不多人尽时候才转到都竜,句句实语,并无虚言,所供是实。

普兴发左手摩

民国廿五年六月廿一日[11]

由普兴发的供词可知,普、余、魏三人被盐务局局长周星智、王兴汉派出缉私,七个大马郎的侬亲则为周、王局长请来辅助缉私,因缉私不得才欲抢劫,抢去牛、马、枪支、银钱等。据普兴发所言抢人之事是回来报告局长知道后,征得局长同意的,为避免过于明目张胆,抢劫所获物品全为侬匪带走,几人相约过一段时间分赃。犯事的盐务局局丁三人及两位局长被抓之后,引起了多方权力机构管理的重视。“西麻公盐号”就先于六月十日发布公函:“号前委周星智一人承办玉、茅两汛区盐务乃係饬,令遵守范围,除盐务外其他不能干涉,不料该周星智发生此种怪异惟敝”[11],同时撤销周星智盐务局局长一职。麻栗坡督办署亦于10月10日向玉皇阁对汛下达加紧缉匪归案的指令[11],并指出王兴汉之父王光武与周星智同办盐务、水果,五口洞发生抢劫案,确系缉私兵等所为,则该父与周星智俱有责任。其后不久,周家人将周星智保出候案,其理由是周星智对于联合大马郎侬匪之事确实知晓,但其主要是希望辅助缉私,抢劫五口洞一件,他尚不知情,主谋为王兴汉。

后经张有武调查,发现周星智被保出后,有一伙10余人的匪党暗地往来周星智家,为避免在解送过程中人犯被劫走,故申请缓解[11]。事情看似已平静,只待解送到麻栗坡督办署审讯,就可以结案,但在玉皇阁对汛的案件进展并没有到此为止。由于缓解一干人犯时间过长,迨至九月,王兴汉及其家人行贿,买通狱警柏文彬,伙同胡荣华,放跑普兴发、余应坤、魏三等人。尔后,玉皇阁对汛请茅坪对汛协助缉拿要案逃犯魏三等人,记录如下:

当夜,汛出劫狱之魏大,即魏顺友等,及王兴汉家行贿各情形。当时已派兵四处追缉未获,只闻贵汛权区长说眼见胡荣华同一不知姓名者于次早天微时即由茅坪经过向箐门方面而去。直到二十一日午,又缉获劫狱之魏顺友一名,据供认实为王兴汉家行贿,柏文彬、胡荣华二人为内应,外面有王光玉、王光义在场为外应,并供出普、魏、余三犯系逃躲在弯子寨张家等情。当经敝汛长派兵至弯子寨持紧时引导汛兵往山箐内搜索,复出凶犯普兴发,缉获。魏三逃亡河对门匪巢而去,追缉未获。余应坤于逃出之次日即已他往,普兴发又因持刀拒捕被汛兵当场杀等抬获解案,汛据供认亦为王家行贿买放得逃脱等情。除王兴汉已于昨藉报逃匿外,其子王佑中亦经敝汛派兵缉获,暂交区公看管,听候呈报请示理。其在逃之内奸伙夫胡荣华乃有妻眷,侄家在茅坪街,当时虽已逃亡法界,缓后有时必定回家,又(有)魏三一名,伊兄魏二之岳父家在法,居箐门观音岩,名王富章,该魏三无处逃走,谅必逃躲早彼处。余应坤系西畴县西区坡龙人,常在外游荡,不多归家,此次与胡荣华同路,不知姓名之一人想必是该余应坤(有大脖子) 除令伤,敝汛各区乡认真查缉,并据情呈报麻栗坡督办署,请予分令各汛区通缉外,相应备文咨请贵汛长烦为查明,转余可属并照会箐门法屯,一体协缉务获归案,究办以彰法犯而安边民实级[11]。

五口洞案件的大致过程如上,具体细节不再赘述。犯人越狱后,茅坪、玉皇阁两对汛汛长派人共同抓捕逃犯,但是结果并不理想,玉皇阁对汛仅将枪杀犯普兴发及劫狱要犯柏文彬、魏顺友、王光义等四名犯人按名验收。尽管中法双方早在订立《边界会巡章程》之时就已经商定中法双方有义务在边界治安上进行互通,而且于1909年就订立了《中越交界禁止匪党章程》[12],但是茅坪汛与箐门对汛并未就此事有何实质性沟通,以至于魏三和余应坤、胡荣华等人由茅坪逃往越南箐门,逃脱法外而告终。

三、以司法案件为核心的麻栗坡对汛督办行政实践及其困局

从五口洞一案,我们得以窥见了麻栗坡玉皇阁、茅坪二汛地方的管理机制。玉皇阁汛长张有武于7月5日向麻栗坡督办署呈报《五洞口案已查清,请准将凶犯普兴发等就地枪决》一书,以普兴发、余应坤、魏三触犯刑法第二十九章,第三百五十条故意抢劫、伤毙,处以死刑。但是根据当时的对汛管理法规,对汛汛长没有司法权,所有案件的终审与定罪必须由对汛督办公署主持。麻栗坡辖茅坪、天保、攀枝花、董干、田蓬、玉皇阁六汛,督办才兼理行政权及司法权。时麻栗坡督办李文汉则认为案情还需进一步调查,令张有武将案犯普兴发等派兵解署复训,才给了盐务局王局长买通狱警逃跑的空隙。

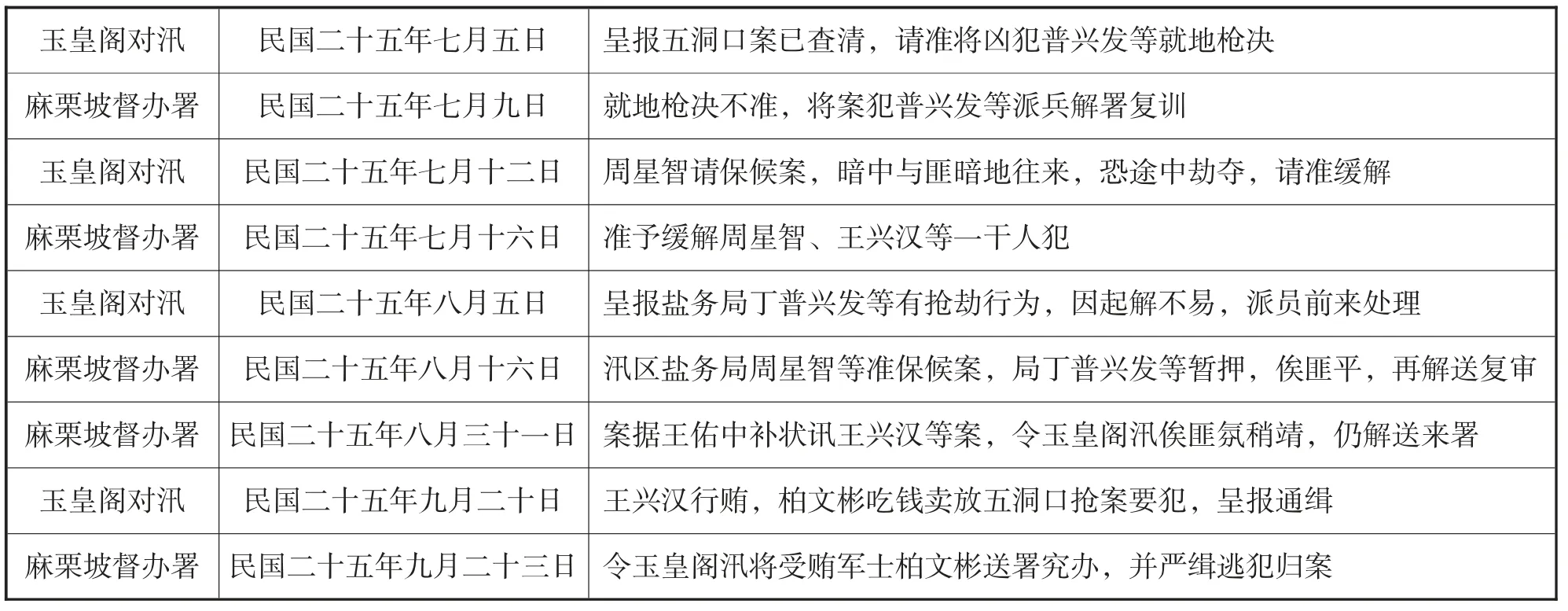

从五口洞事件所录在案的档案中,玉皇阁对汛在审理案情的进度都即时上报于麻栗坡督办署,上下两级任务交接明晰,摘录部分如下:

表2 五口洞事件玉皇阁对汛与麻栗坡督办署呈报、指令对接(部分)

从上表可以看出,对汛与督办一直保持着通讯。在案件查清后,督办李文汉给玉皇阁对汛汛长张有武发布了解送犯人至督办的指令:

麻栗坡对汛督办公署指令督字 第二三八号

令玉皇阁汛长张有武

民国二十五年七月六日呈一件,呈报缉获抢五口洞之匪普兴发等,拟具罪状恳核示由。

呈:悉查此案,果为供情形周星智招匪类,王兴汉主谋抢人,均属同一罪行,惟出一面之词,是否普兴发反诬,又未将周星智、王兴汉集讯则供证明有去招匪,主谋具予呈请拟□,殊属□是□。局丁余应坤係否盲从,未实施入室抢劫伤害。事主行为应予分别抵□□。请将普兴发等就地正法之□,未便照准,仍应传集原报人以及周星智、王兴汉并将案犯普兴发等派兵解送来署,覆讯以昭定。□仰即遂照办理,如虑途中不靖,应商同张小队长厚安加添,本署派去士兵数名协同。获解前来,勿得疏虞并饬遂□。切切此令。

督办李文汉

民国二十五年七月九日[11]

但玉皇阁汛长张有武则回复督办以匪党遍地,为恐犯人被匪徒半路截去而申请缓解:

钧署第二三八号指令:仍应传集原告人等及周星智、王兴汉并将案犯普兴发等派兵解送到钧署复讯,等因。奉此,自应遂办,曷敢繁渎。惟查近数日间,怪乃重生。实据调查,为周星智、王兴汉等的发起,周星智被保出外,愈演愈恶,近有一起匪党,十余人暗地往来周星智家,言论请词,亦□□□办理。五口洞被抢一案,将周星智爰留数日大失,该周□面目随时预备待□。起解人犯则于途中劫夺,则装模作样恐吓原告,情形险恶。实由于历年养成,谅蒙钧座洞鉴矣□。思维再署,急起解送案人犯必有不测。我以兵力薄弱,恳祈□缓以后详查,动静为何再为计议,违令□处,伏□

钧署鉴核审情原宥实沾恩便!

谨呈

□□□□□□李

玉皇阁对汛汛长

民国二十五年七月十二日[11]

然在麻栗坡督办同意缓解案犯后,张有武却再次拟稿,希望督办署方面派员前来复讯。但最后督办李文汉并未派员,只言待匪患平息后再解送复审。就直观而言,汛兵力量薄弱是对汛机构的重大问题之一。玉皇阁汛长张有武在此次呈报案件多次提及“汛署兵力单落,起解不易”,从而缓解案犯。

出现此种情况,源于对汛督办在行政控制能力上的欠缺。在上述案件发生之前,云南省政府对河口、麻栗坡两对汛督办进行了集中调查,调查专员叶桐以《河口、麻栗坡两对汛区域调查报告书》为名刊发于《云南民政季刊》上,报告书分别对两对汛督办下辖的那卡、攀枝花、茅坪、天保、田蓬、新店、玉皇阁等处对汛的长官、面积和民族、营房状况、团务、公安、自治、教育、交通、法方情况、境内界碑等方面的内容做了系统介绍,指出茅坪汛仅有正、副汛长、差遣书记员2 名及20余名汛兵[13]。基于各汛汛兵普遍不足及司法行政等状况,云南省政府于民国二十三年(1934 年)四月拟定《改订云南省河口、麻栗坡两对汛督办及所属对汛组织暨办事暂行章程》[14],对两对汛的编制、职责等作出明确规定,即对汛汛督办署内设督办1员、秘书1员、科长4员、科员8员、检查长1员、检查员2员、侦探员2员、督查长1 员、督查员2员、翻译1员、助理员2员、书记4员、卫兵4 名、法警4名。各对汛公署内设汛长1员、副汛长1员、书记2员、汛兵30名。按照《章程》规定,玉皇阁内设应有30名汛兵,解送几名罪犯到麻栗坡督办署应该不成问题,但张有武屡次向督办李文汉提出匪风恶劣、兵力单弱,从而兼顾不暇,起解不易,希望麻栗坡督办署派员至玉皇阁处理案件[11]。显然,玉皇阁对汛存在人手不够的问题,且破案率亦极低,在《呈报五洞口案已查清,请准将凶犯普兴发等就地枪决》中更是直言玉皇阁“汛区内抢案层见迭出,其原因实由遍地皆枪,人心险恶,汛者兵力单弱,过去从未破清一件。”[11]

出现上述状况,与中法战争之后的边区社会治安恶化有极大关联。随着中法战后大量武器的流入,边地上的土著“侬”“苗”“瑶”等群体借此机会拥有了大量武装,亦形成一股股影响地方的武装力量,匪患动乱迭出不穷。对汛的设立本就是要维护边界安定,履行其军事、外交、司法等职责,单从玉皇阁对汛对地方上的管理上看(起码就本案而言),似乎并未起到很大成效。

因此,由玉皇阁五口洞一案可窥见对汛司法管理中的诸多问题所在。其一是兵力薄弱,其二则是辖区不明。在此案中,抛开盐务局五人与协助在逃人员,还有七位来自大马郎的“侬亲”不能被忽视。大马郎是当地的著名“匪区”,隶属马关。张有武向麻栗坡督办署呈五口洞报案件时言“大马郎的七匪难以归案。”[11]当然,这并不能直接证明是行政辖区无法触及所造成的结果,亦有“侬匪”的行踪不定难以抓捕的可能。民国六年(1917年) 马子骥将麻栗坡对汛督办及所属的茅坪对汛、玉皇阁对汛、天保对汛、攀枝花对汛、董干对汛划分为7个区,明确县与县、区与区界限,其中茅坪对汛所属马关至归仁里聚义甲为特别第二区,玉皇阁对汛所属之聚隆甲为特别第三区[9]。但麻栗坡对汛督办区与周边各县政府在划界上依然存在管辖上的分歧,如民国十三年(1924年),云南省统计户口时,就不见河口、麻栗坡对汛督办的记录,其理由是麻栗坡特别区已奉命由马关县查报[15]。可见对汛特别区与县之间的界限并没有那么明确,在行使权力时有权力重叠之处或管理盲区,其从属关系也较复杂混乱。

在麻栗坡对汛所覆盖的管辖范围中,与五口洞案件同年发生的还有一件大事,即猛硐(时属于天保对汛辖区) 区长项国仁趁着清丈土地之机,贿赂清丈人员,将当地瑶族的土地纳入自己的田产之中,引起瑶族的强烈不满[10]。在这件事中,瑶族曾派代表到督办公署与西畴县署上诉,但不知出于何种原因,无人理会,才导致瑶人于次年“揭竿而起”,抵制项氏。据笔者所查资料,在民国二十三年(1934年) 省政府对汛区和邻县辖区进行划分时,就已将原来属于马关县的都龙、猛硐等处划入麻栗坡特别区督办的管辖范围[16]。在对汛督办不受理的情况下,瑶人不向原所属的马关县却向西畴县上诉。可见汛区与县区地区与职权的不明确,让不少汛区民众无所适从,而当“遇有门户负担,双方均必摊派,形成两重政府”,导致边民不堪重负而逃往越南[17]。无论是区划不明还是因为地方偏僻一时难以兼顾,仍可以看出,当时对汛与县署的行政与司法权力有交织或遗漏的状况。汛区与县所管辖区域是不断细化的,亦是麻栗坡对汛由军事机构向行政区域转变的一个过程。但由于经验不足,在细化过程中免不了出现冲突,导致问题愈加复杂化。

其三,国家边界跨境管理权的“失效”。麻栗坡对汛督办的设置,是中法战争后所出现的特殊产物,地缘政治发生改变后,其军事上的重要性不言而喻。五口洞犯罪余应坤、魏三等人逃往越南箐门,按《边界会巡章程》的协定,“中国界内报有股匪聚会,一经闻信,中国汛弁即当飞行转知该对汛法国汛弁,并禀明该段边界中国督办大员……遇有匪徒由中国境内过界入越南者,应由中国对汛或剿匪之中国军兵管带,速即知照法国对汛或就近法军管带,俾法军即行接追捕获”[7]。在案犯逃出后,玉皇阁对汛除呈请督办署请予分令各汛区通缉外,亦欲“照会箐门法屯,一体协缉务获归案”[11]。但后期对汛档案中却再无五洞口一案的记录,此案就此“结束”。虽然中越对汛章程里面规定了假如有治安案件,有中国罪犯越界,可以找法国官员进行“会剿”,但似乎这些规定只是一纸空文。相反,这一套边界线的划分实施,边界线宛若屏障在一定程度上成了罪犯的庇护。同样,在猛硐瑶人反抗项氏时,亦从越南亲友处借来枪支、重整队伍[10]。借此我们可以明白,虽然此时中越界线已经划定,但边民依旧与越南亲属有密切联系,边民的社会关系并未被国家边界线所割断。但因中法双方边务法规的确立,导致双方司法、军事、行政等公务人员的往来受到限制,边民反而充分利用新的社会秩序以制造自身的保护屏障,这导致边民社会的治理似乎比划定国界线前更加难以控制。

其四,地方权力复杂交错。五口洞一案中,盐务局与“侬匪”的“狼狈为奸”是地方社会权力网络的缩影。案中被害的普文贵,亦是具有禁烟权力的公务人员。自上世纪30年代以来,盐务机构的出现与禁烟运动的实行,为边地不确定因素的发挥提供了空间。边地私盐缉私所采取的“承包制”让地方上有实力的人得以很快进入国家权力系统的同时,也将个人的利益诉求放置其中。与对汛具有平行权力的盐务局使得地方豪绅与权力机关的关系紧密起来。禁烟运动亦几经波折,屡禁不止。五口洞案件发生时,麻栗坡督办李文汉上任不久,对于各汛区的情况或不甚了解。然本案已经水落石出,汛长张有武申请延缓解送后中间竟拖延两月之久。此案将盐务、禁烟以及对汛三方权力系统联系在一起,不禁让人思考是否另有隐情。民国《马关县志》中亦有对汛督办官员被匪徒绑架,军官却坐视不救事件的记录。至新中国成立前夕,谢崇琦任麻栗坡督办时,竟与西畴县恶霸宋联元勾结,将董干、田蓬、玉皇阁三汛汛长职位卖予宋家[18]。可见其地方权力网络的复杂性,以致影响对汛管理的正常操作。

不可否认,对汛的设置在南疆边防上起到了一定的积极作用。对汛设立了一个民族国家边界的管理雏形,这些特殊行政区的设置,一定程度上有效地行使了国家权力,在国家边疆管理经验积累中起到了不可或缺的作用。如麻栗坡对汛督办对麻栗坡街市的治理,方便了边民的经济生活,加强了中、越边民的友好往来,推动了边地经济的发展。此外,对汛督办公署筹办学校,亦推动了边区的教育、文化等事业[19]。但是对于基层社会而言,对汛督办的管理运作,在时代环境的制约与自身制度缺陷的影响下,却时常千疮百孔。由于地方社会不同势力的此起彼伏以及多方机构权力重叠交织所导致的种种复杂局面,对汛机构的运作管理一直存在着许多问题。

四、结语

中法划界是国家势力进一步向边境地区推进的重要体现,这一政治活动对滇东南边境地区人民的政治归属进行了明确的界定,这使得国家不再由于边疆地理归属的模糊性而在边地显得抽象或虚化。中越国界的存在使得边疆进而从一个被区隔出来的模糊地带变成了一个被明确划分的地理空间。随着历史进程的推移,国家建构的方式与治理手段会产生不同的模式。云南对汛督办的设立与演变,既与当时特定的时代背景密切相关,又与民国中央政府、云南地方政府开发边疆、建设边疆的活动有较大关系。本文所述玉皇阁对汛五口洞一案提醒我们,在看待云南对汛管理机制的运行时,不可割裂其两面性。当我们将对汛制度放入特定时代加以考量时,能更清晰地看到国家政策和地方管理机构对地方社会变迁产生了何种深刻的影响,同时,反过来看对汛机构的变化发展,这实质上是一个缓慢而复杂的历史过程。多方机构的权力纠葛,亦让我们窥见地方社会的复杂性及其权力网络建构的能动性。

中越边境地区的社会历史研究,是理解国家不同区域社会的重要方面。除却传统的对边疆史地研究,我们可以从社会互动、社会结构、社会生活、社会文化等不同的各个方面来探讨国家、地方、民众的互动与社会变迁的关系。五口洞一案虽是“小案”,但却是当时国家权力下渗后边民社会的缩影,这不仅要从边界内外互动关系的横向面来考察,更需要理清当地的历史发展脉络、政治制度变化等历史条件所带来的影响。将“死”的制度弄清后,更要将“活”的一面,即将人的能动性放入其中加以考量,进而从不同人的行为和交往关系出发,去理解地方社会,从中找出更加全面的符合客观历史的真实规律来,以期更好地理解近代中国边疆与边地社会。