国外隐形冠军研究综述与展望

李 森,吴德龙,夏恩君,赵轩维

(1.中国航空综合技术研究所,北京100028;2.中国航天电子技术研究院,北京100094;3.北京理工大学 管理与经济学院,北京100081;4.辽宁大学 亚澳商学院,沈阳110036)

经济全球化的不断深入,信息通信技术的进步以及空中交通和全球物流系统的发展,为中小企业在全球范围内运营提供了条件,加速了中小企业的国际化进程。其中,一些中小企业通过专注利基市场、深耕专业领域、提供专业化或定制化的产品或服务,赢得了客户的信赖,在区域或全球占据了领先的市场地位,但它们却不为公众所熟知,这类企业被称为“隐形冠军”(hidden champions)。众多研究表明,隐形冠军具有强有力的领导、远大的目标和愿景、贴近客户、持续创新、专业化、产品领先、高绩效员工、全球化导向等关键特征,对解决就业、促进经济增长、推动创新具有重要意义。例如,2013 年德国创新调查数据显示,隐形冠军仅占德国企业总量的0.6%,但其在就业(2.7%)、营业收入(3.1%)、出口(25%)、新产品创新(15%)等方面贡献巨大[1]。更有研究指出,在全球市场占据领先地位的隐形冠军还能抵御全球产业整合的威胁,在市场衰退和金融危机期间具有稳定经济的作用[2-5]。

隐形冠军的研究,逆转了一直以来倡导的中小型企业向大型企业学习的思维模式和不对称性[4],引起了其他研究者的关注,此后隐形冠军成为学术界关注的热点之一。截至2015 年,国外学者共识别了来自42 个国家的共计2796 家隐形冠军[5]。虽然近年来关于隐形冠军的研究成果数量逐渐增多,但由于所处国家或地区的经济、文化、制度等背景的不同,以及研究视角、研究方法的差异,学者们对隐形冠军的概念界定、关键竞争优势、运营管理方式等方面的认识还未达成一致。这就导致隐形冠军理论的体系化进程缓慢。鉴于此,本文对现有的隐形冠军研究成果进行了综述,以期为后续研究提供一定的参考和指导。

一、隐形冠军的概念与内涵

(一)概念界定

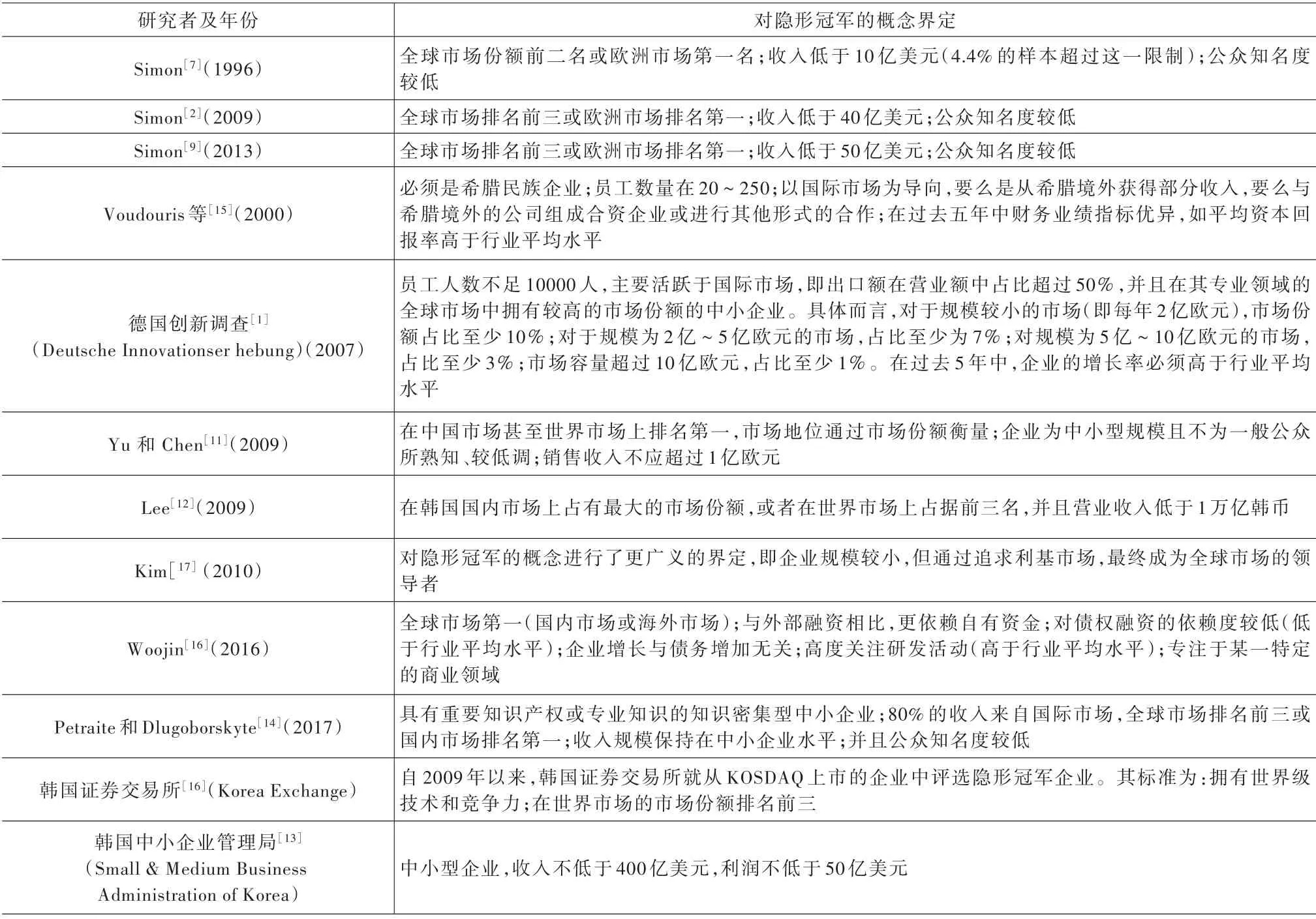

隐形冠军的概念最早由德国学者Herman Simon[6-7]提出,他将“在欧洲市场占据主导地位或全球市场排名前二,不为公众熟知,销售收入低于10 亿美元的德国中小企业”界定为“隐形冠军”。在后续研究中,考虑到经济发展水平和企业业绩增长,Simon 调整了隐形冠军的界定标准。例如,从绝对市场份额和相对市场份额两个层面调整了隐形冠军市场领导地位的界定。一方面,将全球绝对市场份额排名扩展至前三,并进一步指出隐形冠军在欧洲市场的绝对市场份额平均为38%,在全球市场的绝对市场份额平均为33%;另一方面,将企业的市场份额与其最强竞争者的市场份额之比记为相对市场份额,并指出就平均而言隐形冠军的相对市场份额是其最强竞争对手的2 倍[2]。而事实上,Kroeger 等[8]指出隐形冠军在各自的领域都是非常成功的公司,在全球市场份额中达到了近乎垄断地位(准垄断),全球市场份额在70%~100%,相对市场份额为2~4。在隐形冠军的收入限制方面,Simon 从10 亿美元[7]调整为40 亿美元[2],后又扩大至50 亿美元[9],旨在确保所识别的隐形冠军为中小型企业而不是大型企业。他还指出,隐形冠军“不为公众所熟知”与“在利基市场中具有强大的品牌形象”并不矛盾。这是因为隐形冠军主要关注B2B 市场,其产品或服务往往在最终产品中失去独特的身份;另一方面,隐形冠军珍惜其匿名或隐形的状态,不愿广泛地宣传推广自己,不愿引起竞争对手的注意,但在利基市场中可以有效地向客户推销自己[2,9]。Simon 关于德国隐形冠军的研究引起了国际的广泛关注。有的学者直接应用Simon 的界定标准,寻找所在国家或地区的隐形冠军,如Jungwirth[10];有的学者结合所在国家或地区的经济发展水平调整了收入限制条件,如Yu 和Chen[11]、Lee[12]、韩国中小企业管理局(Small & Medium Business Administration,SMBA)[13]。还有部分学者在Simon 研究的基础上,增加了隐形冠军的界定条件。例如,德国创新调查(Deutsche Innovationser hebung)根据行业的市场规模和竞争激烈程度,增加了市场份额的限制条件[1];韩国中小企业管理局[13]、Petraite 和Dlugoborskyte[14]强调了隐形冠军的国际化导向,增加了出口收入占比;Voudouris 等[15]、德国创新调查[1]、WooJin[16]为了确保所识别的隐形冠军具有持续领先优势,增加了业绩增长条件[15-16];为了确保识别的隐形冠军企业为中小企业而不是大型企业,部分学者还限制了员工规模[1,15]。还有一些研究则从更广义的层面界定了隐形冠军,即只强调全球市场领导者的地位,对收入和公众知名度没有设限[16-17]。不同学者关于隐形冠军概念的界定见表1。

表1 不同学者对隐形冠军的概念界定

(二)相似概念辨析

在关于隐形冠军的研究中,存在几个相似的概念,如德国中小企业(mittelstand)、深度利基企业(deep niche firms)、新兴隐形冠军(invisible champions)。本文从概念、特征、持续领导地位、适用范围等方面进行辨析。

1. 隐形冠军与德国中小企业

德国中小企业广义上泛指德语国家的中小企业,包括德国、瑞士、奥地利等国家的中小企业;狭义上特指独具德国特色的中小企业群体[18-19]。具有强大的企业文化,深深植根于地方社区,员工忠诚可靠、技术专精,多为家族企业,专注于长期战略和长期利润,情感依恋、世代传承、父权文化、非正式性和独立性等特征[20-21]。

隐形冠军与德国中小企业具有非常相似的特征。但绝大多数德国中小企业更多地在国内市场运营,其中最成功、最国际化的德国中小企业则是隐形冠军。显然,隐形冠军是德国中小企业的“精英”子集。两者主要区别在于隐形冠军具有强大的出口导向和占主导的市场地位。与隐形冠军不同的是,德国中小企业的概念难以界定。因为其定义涉及一套更广泛的价值观,体现的是一种根深蒂固的德国传统思维和哲学[21-22],而无法基于可量化的标准进行界定。

2. 隐形冠军与深度利基企业

Gomes-Casseres 和Kohn[23-25]将专注于利基市场,实施深度利基战略(deep niche strategy),销售高度专业化和差异化产品,在利基市场上占据强有力的市场领导地位和技术领导地位,通过海外扩张进一步深化利基领域中经验和能力的企业,称为“深度利基企业”。这类企业往往专注于规模不经济的工业品生产领域(B2B),不需要建立广泛的分销网络或广告,只与少数跨国买家建立关系。通常在产品周期的“新兴”和“增长”阶段加强研发以建立先发优势;在成长型市场和成熟市场采用技术专业化的模式,而在后期则扮演专业生产商和分销商的角色[26]。

Witt[5]认为隐形冠军是深度利基企业的一个变体。与深度利基企业不同的是,隐形冠军的绩效以市场领导力和全球市场份额来衡量,并证明了在细分市场中获得可持续领先地位的能力,因为许多隐形冠军企业已有100 多年的历史[2]。而深度利基企业绩效的衡量指标并未明确说明。此外,从适用性来看,深度利基企业目前仅在美国被识别[23],在其他国家的适用性尚未被验证。而许多研究验证了隐形冠军在其他区域和全球范围的成功运营,如英国、韩国、希腊和日本等。因此,隐形冠军在全球范围内的适用性,远远超过了深度利基企业。

3. 隐形冠军与新兴隐形冠军

Van Agtmael[27]在新兴经济体中识别了“invisible champions”,本文将其命名为“新兴隐形冠军”。与Simon 提出的隐形冠军概念类似,新兴隐形冠军也致力于在利基市场中保持低调的市场领导地位,通过出口实现强大的全球影响力,成功跻身于全球前三名的行业领导者。但不同之处在于,新兴隐形冠军关键的成功因素通常是新兴市场所独有的,例如廉价劳动力和自然资源。因此,新兴隐形冠军被视为隐形冠军的子类别,即新兴经济体中隐形冠军的等价物。同样,尚未有研究就新兴隐形冠军持续的市场领导地位进行充分的证明。此外,新兴隐形冠军尚未在发达市场中被发现。与之相比,隐形冠军概念在全球范围内的适用性更广。

二、基于不同视角的隐形冠军研究脉络梳理

(一)持续竞争优势视角

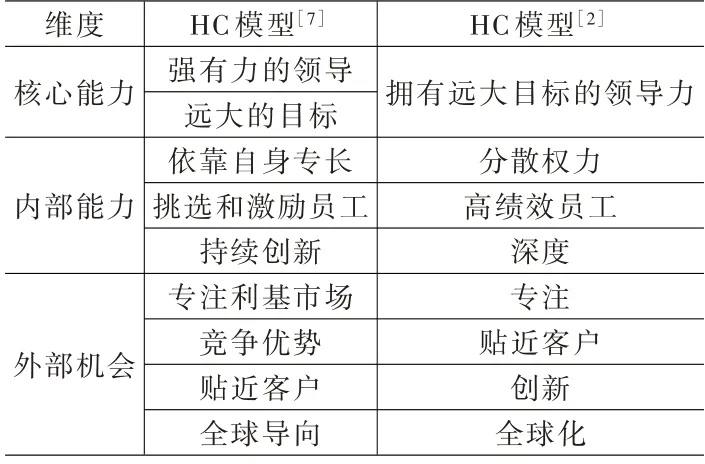

持续竞争优势是指企业在向消费者提供产品或服务的过程中所表现出来的超越其他竞争对手,并且能够在一定时期之内获取高于所在行业平均利润水平的属性或能力[28]。隐形冠军持续领先的市场地位、显著的全球影响力引发不少学者从持续竞争优势视角展开研究。Simon 首次从核心能力、内部能力、外部机会三个层面构建了隐形冠军竞争优势模型(以下简称“HC 模型”),指出强有力的领导(strong leadership)、远大的目标(ambitious goals)、依靠自身专长(reliance on own strength)、挑选和激励员工(selected and motivated employees)、持续创新(continuous innovation)、专注利基市场(narrow market focus)、竞争优势(competitive advantage)、贴近客户(closeness to customer)、全球化导向(global orientation)是隐形冠军获得竞争优势和市场领导地位的关键特质[7]。

随着研究的深入,Simon 调整了HC 模型(图1)[2]。将核心能力层面的“强有力的领导”“远大的目标”整合为“拥有远大目标的领导力”(leadership with ambitious goals);内部能力剔除了“依靠自身实力”,将“挑选和激励员工”改为“高绩效员工”(high performance employees),增加了“深度”(depth)和“分散权力”(decentralisation)特征,其中“深度”是指隐形冠军在生产和研发过程的高度垂直整合,“分散权力”指的是隐形冠军在开拓新业务时会建立独立的、新的公司。外部机会删除了“竞争优势”,将“创新”特质从一种内部能力转变为一种外部机会,还突出了隐形冠军的“专注”(focus),在严格定义的细分市场中“与客户建立密切的关系”,在市场和客户驱动下“创新”,并成功地将其专业知识转移到区域或全球市场的能力,见表2。

图1 隐形冠军竞争优势模型[2]

值得注意的是,Simon 并未阐明HC 模型在德国以外地区的适用性。隐形冠军与德国中小企业相近的特征表明HC 模型在德国背景具有一定的嵌入性[29]。因此,该模型可能很难转移或直接应用于其他国家或地区[30]。事实上,不少研究也发现HC 模型的可转移性是有限的,在应用于德国以外地区时需进行某些调整。例如,Voudouris 等[15]认为希腊隐形冠军的持续竞争优势应归于高度专业化、致力于为顾客提供优质服务、创新、强有力的领导及健康的组织氛围;Merrilees 等[31]则认为Voudouris 的研究缺乏元结构,并指出加拿大隐形冠军模型是由顾客、价值主张、战略驱动和全球愿景组成的四元结构。就连Simon 参与的印度制药行业隐形冠军的研究也对HC 模型进行了修订,并将其成功归为“五大支柱”,即追求卓越的愿景(the will to excel)、明确且专注的战略(clear and focused strategy)、全球化、价值导向(value orientation)、系统性的价值提取(systematic value extraction)[32]。另外,Yu 和Chen[11]将中国隐形冠军的成功归为目标、创新、企业家、专注、全球化、顾客。Witt[5]还强调了品牌、愿景和价值观对全球隐形冠军持续增长的重要作用。除了上述定性分析之外,定量分析也逐步验证了产品领导力、客户关系亲密度、研发创新对隐形冠军持续增长的正向影响,以及家族所有权、CEO 领导力的调节作用[33-34]。

表2 Simon 的研究中HC 模型的演变

(二)国际化视角

不少学者一致认为国际化能够增强隐形冠军的市场地位[13,31,35-36],全球领先的市场地位使得隐形冠军能够抵御全球产业整合或经济衰退的影响[3,8]。即一方面通过在海外设立销售和服务机构贴近客户,更快、更具创造性地的满足客户需求[13,15,37];另一方面通过实施全球利基战略突破利基市场狭隘,实现规模经济和范围经济[38]。

然而,关于隐形冠军的国际化路径却存在不同的观点。这可能主要因为隐形冠军的企业规模、年限、所处行业的不同而造成的[5]。例如,Eschlbeck[39]和Witt[40]的研究发现,少数隐形冠军遵循Uppsala 传统国际化路径(也称为乌普拉萨模型或渐进式的国际化路径),即先出口,然后采用销售代理,随后在海外建立全资销售子公司,最后在海外设厂生产。值得注意的是,大多数隐形冠军并没有严格遵循Uppsala 传统国际化路径,而是跳过几个阶段,纷纷加速了国际化进程。例如,部分隐形冠军采取天生全球化的路径(born global,BG)[41],即从成立之初就在全球市场上竞争,在较短的时间内积累了成功国际化的所有必要条件,如销售能力。这类企业的典型特征是海外市场的销售额通常超过国内市场的销售额。另一部分隐形冠军最初主要关注国内市场,直到“关键事件”(critical incident)发生,国际化进程才开始加速,这种国际化路径被称为重生全球化路径(born-again global,BAG)。这些关键事件可能是管理变革,也可能是技术进步或产品多样化[5,42]。还有一部分隐形冠军采取传统国际化和重生全球化混合的国际化路径(hybrids),即在关键事件发生之前就通过零星的出口开始了国际化活动,随后“关键事件”的发生触发了更积极、加速的国际化行为。

Witt[5]进一步从演化视角将隐形冠军划分为三个子集,即年轻的隐形冠军(newly established)、成熟的隐形冠军(medium-lived)以及历史悠久的隐形冠军(long-lived),并指出不同时期的隐形冠军采取的国际化路径不同。其中,年轻的隐形冠军(100%)和成熟的隐形冠军(56%)更多采用天生全球化路径;而历史悠久的隐形冠军(70%)更多采用混合路径。这可能是因为当代全球商业环境的日趋完善、需求的日益增长、技术的不断发展,为年轻隐形冠军在全球范围内开展竞争创造了更多优势[43]。

此外,还有一些学者就隐形冠军的海外市场进入模式进行了研究,他们一致认为,隐形冠军开始国际化时倾向于采用高度控制的低承诺进入模式(highly controllable low-commitment entry modes),如出口、外国销售代理或经销商(foreign sales agents and distributors)[2,40];在扩大国际化阶段则广泛参与对外直接投资,如绿地投资(greenfield sites)、收购[35]。值得注意的是,隐形冠军在对外直接投资时更倾向于“单独行动”,即建立高度控制的独资公司,避免合作伙伴关系,如合资企业或战略联盟。只有当市场准入受限或挑战性较高时才会使用合作伙伴关系,如马来西亚市场[5,29]。

(三)创新视角

高度创新性是隐形冠军的另一个重要特征,即在特定的市场领域内,通过创新在产品质量、可靠性和技术进步方面保持领先地位。因此不少学者基于创新视角,从创新形式、创新能力、创新的表现及特征等方面对隐形冠军开展了深入的研究。

从创新形式来看,隐形冠军的创新包括产品创新、服务创新、技术创新、流程创新和商业模式创新等几种形式。值得注意的是,持续创新是隐形冠军持续增长的来源,但持续创新并不是偶然发生的,而是对创新过程进行系统管理的结果,如制定并实施创新战略,为创新过程的每个阶段设立考核指标或阶段目标[44]。

从创新能力来看,Kinkel 等[45]认为第四次工业革命背景下隐形冠军创新的关键能力包括:网络能力(network competence)、创造性解决问题的能力(creative problem-solving competence)、概述能力(overview competence)、整合能力(integration competence)。其中,Petraite 和Dlugoborskyte[14]特别强调网络在知识开发和商业化过程中的作用,并据此将隐形冠军划分为全球研发密集型网络者(global R&D intensive networker)、卓越的专有技术驱动的全球价值链探索者(superior know-how driven global value chain explorer)、全球研发密集型创新者(global R&D intensive innovator)、全球市场导向的价值创造者(global market-oriented value creator)四种类型。即知识可以在研发网络中生成并传输到商业网络,或者内部原始知识通过网络行为在市场中被利用;又或是更传统的方式,如全球市场中研发驱动或市场驱动的创新商业化网络。

从创新表现及特征来看,隐形冠军对内表现出领导者激励员工创新,促进部门内部和跨部门的开放沟通与交流,打造一种非风险规避的企业文化,充分利用内部员工潜力,不外包核心业务等特征[15,37];对外表现出贴近客户,向外部利益相关者开放创新过程(open innovation)[46],提高市场推广速度等特征。例如,Herstatt等[47]指出德国隐形冠军不能只关注利润丰厚的高端市场,还需关注金砖四国等新兴经济体中快速增长的市场动态和挑战;除了利用内部研发,还应采用产品类比、开放式全球创新网络[48],推出符合新兴经济体市场要求的、性价比有吸引力的“低成本高科技”(low cost-high tech)[49]、“节俭创新产品”(frugal innovation)[50]和“可负担的卓越产品”(affordable excellence)[47],以确保全球竞争力。此外,针对创新成果的知识产权保护,隐形冠军更倾向于采用商业秘密的形式,较少申请专利,旨在减少专利维护成本和专利公开带来的损失[44]。

(四)组织视角

从所有权结构来看,绝大多数的德国隐形冠军为家族企业[2,35],但近年来家族企业的比例有所下降[51]。而关于中东欧隐形冠军的研究表明所有权形式是多种多样的,包括完全家族所有、混合所有制、上市公司、合作社等[52]。这表明所有权结构并不是隐形冠军成功的关键因素[53]。

从组织结构来看,隐形冠军在开拓新业务或多国经营时,往往会建立权力分散、以客户为中心的组织结构[2]。但需要注意的是,这种分权的组织结构适用于规模较大、业务较成熟的隐形冠军,如成熟的隐形冠军或历史悠久的隐形冠军,而年轻的隐形冠军因其业务规模太小,采用分散的组织结构是没有意义的[5]。

从组织领导力来看,拥有远大目标的领导力被认为是隐形冠军成功的核心[2,7]。Sutherland 和Purg[54]认为,愿景、激情、专业知识以及领导力的持续性是隐形冠军领导力的构成要素。即隐形冠军领导者的专业知识使他们看到了独特的市场机会,凭借强大的激情追随自己的愿景,建立了所在行业世界领导者的成功组织。但是,仅凭愿景和激情是不够的,领导者的专业知识和持续性是隐形冠军成功的关键。然而,部分学者也指出领导力的持续性可能会引发“创始人综合症”(founder's syndrome),对组织产生负面影响。因此,继任者计划、保持谦卑型领导者风格成为隐形冠军面临的挑战[54]。此外,Sutherland 和Purg[54]还进一步指出,隐形冠军领导力的社会属性体现为完整社区力(holistic communityship)。即根据Mintzberg[55]的观点,企业管理者需要采用投入型管理(engaging management),打造社群型企业。不仅关注组织内部社区建设,如尊重员工、对员工进行投资、打造具有归属感的社区文化,还包括客户社群建设,甚至超越了办公室建筑物的物理界限,在当地社区、城镇或国家等更广泛的社区中发挥着重要作用。

(五)对比视角

一些学者从企业和行业层面开展了隐形冠军对比研究。例如,在企业层面,Schlepphorst 等[53]对德国60家隐形冠军和346 家非隐形冠军的差异性进行了计量经济检验,确定了市场份额最大化的目标、国际化商业活动、研发活动以及技术流程改进是隐形冠军获得市场领导地位的有利因素;然而,Yoon[13]关于韩国隐形冠军与非隐形冠军的定量研究结果却显示,与非隐形冠军对照组相比,隐形冠军在研发活动中并没有更高的支出;在隐形冠军群体内部,Witt 和Carr[29]根据隐形冠军目标市场的不同,将其划分为区域隐形冠军(regional hidden champion,RHC)和全球隐形冠军(global hidden champion,GHC),并指出两者最大的差异在于国际化战略的不同。在行业层面,Frietsch[1]开展了德国全球冠军①创新领域的全球冠军,被认为是每年研发费用超过5000 万欧元的企业。资料来源:欧盟委员会发布的欧盟工业研发投入记分牌(EU-Kommission:Industrial R&D Scoreboard)。与隐形冠军行业分布对比分析,数据显示德国全球冠军与隐形冠军(62%)都主要分布在机械工程、电气工程、汽车工程等工业技术领域,而在计算机工程、通信技术等尖端技术领域(7%)的占比较低且未来几乎不太可能发生改变。

还有一些学者开展了国际间隐形冠军对比分析,结果显示:与德国隐形冠军相比,日本隐形冠军更多关注国内市场,其国外市场的营业额占比较少[56];在对外直接投资方面,英国隐形冠军更多通过收购实现非有机增长(non-organic means),而德国隐形冠军更多选择绿地投资实现有机增长(organic means)[5];在国际市场选择方面,英国隐形冠军在全球市场上建立了更多的市场份额,尤其是在英联邦市场,其中包括印度等更具挑战性的新兴市场,而德国隐形冠军在距离邻近、文化类似的区域市场建立了更多的业务,如奥地利和瑞士,与全球其他地区相比,美国市场是德英两国隐形冠军最受欢迎、最频繁进入的市场[5,29]。

三、隐形冠军研究概述

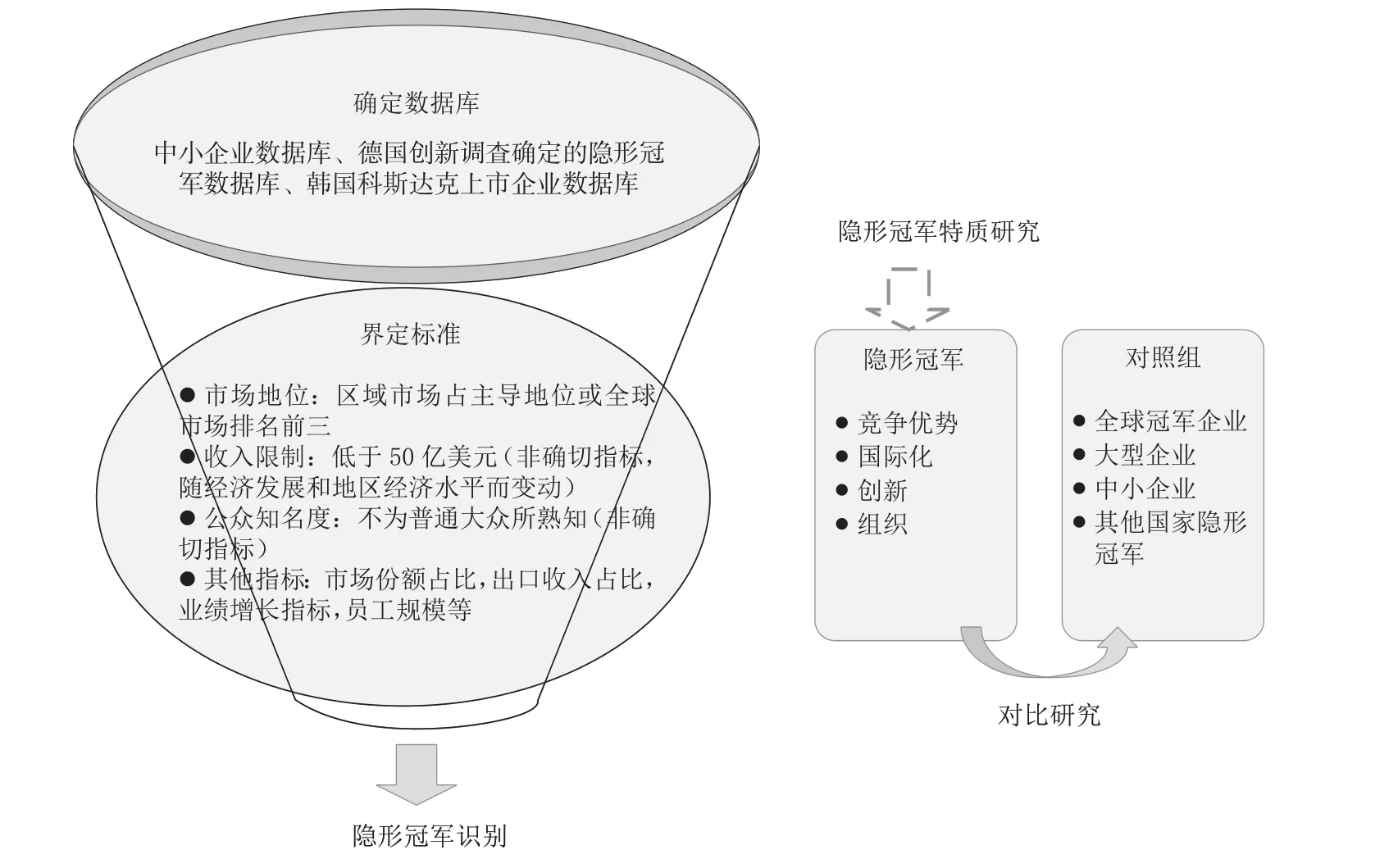

(一)研究结论

综上,现有的隐形冠军研究主要涉及隐形冠军的界定与识别、隐形冠军的特质、隐形冠军的比较分析等三个层面。其中,关于隐形冠军特质的研究,主要围绕隐形冠军持续领先地位的竞争优势、国际化行为与路径、创新能力与特征、所有权、领导力、组织结构等视角展开;隐形冠军的比较分析主要从隐形冠军与全球冠军企业、隐形冠军与大型企业、隐形冠军与其他中小企业,以及不同国家间隐形冠军企业的对比分析等视角进行(图2)。这些研究成果对政策制定者、研究人员、企业管理者理解和把握隐形冠军的关键特征、行为,探究隐形冠军对国家经济发展、就业、出口、创新、全球竞争力的重要作用提供了依据和基础。

图2 隐形冠军现有研究视角总结

(二)研究不足

尽管国外学者针对隐形冠军开展了大量研究,但本文认为现有研究仍存在以下五个方面的不足。

第一,关于隐形冠军的概念界定,尽管国外学者们已经在Simon 所提出的市场地位、收入限制、公众知名度三要素的基础上,从业绩增长、市场份额占比、出口收入占比、员工规模等方面拓展了隐形冠军的界定条件,并就哪些指标为数量级参考指标,哪些指标为确切指标展开了讨论,但尚未就隐形冠军的判别指标达成一致,也并未详细阐明各指标的属性及其在全球范围内的适应性。

第二,关于隐形冠军的持续竞争优势,虽然Simon 已经从核心能力、内部能力、外部机会三个层面构建了隐形冠军竞争优势模型,其他学者在此基础上进行了调整,突出了隐形冠军获得市场领先地位的成功要素或能力,但已有研究主要是基于案例的定性分析,定量的实证分析较少,仅有2 篇[33-34]。

第三,关于隐形冠军的国际化,现有研究仅从国际化路径、对外直接投资模式两个方面开展,仍属于对隐形冠军国际化行为或特征的归纳。例如,隐形冠军在对外直接投资中更倾向于采用高度控制模式,避免合作或联盟,而针对隐形冠军特定国际化路径或投资行为影响因素的分析,以及采用特定国际化路径或投资模式对其核心竞争力的影响效应分析等尚不够充分。

第四,关于隐形冠军的创新,学者们已经就创新成为隐形冠军持续增长的源泉达成共识,并就隐形冠军创新的形式、实现创新的关键能力、创新成果的保护、知识的生成以及在研发网络、市场商业网络中的流动开展了研究,但忽略了技术革命所引起的颠覆式创新、跨界整合对隐形冠军领先地位可能带来的毁灭性影响。

第五,目前基于组织视角的隐形冠军研究主要关注所有权、组织结构和领导力。在组织结构方面,突出了隐形冠军在建立新业务组织时权力分散、扁平化的特征,也强调了不同规模可能会存在不同组织结构的合理性。但在领导力方面,已有研究仅就领导力的构成要素进行了分析,尚未就领导特质、领导风格、领导行为以及领导与员工之间的关系进行深入研究。

四、未来研究展望

根据已有研究的不足以及笔者对隐形冠军相关研究的思考,本文从以下六个方面提出隐形冠军领域未来的研究方向。

第一,未来研究可以构建隐形冠军的判别指标体系,加强对指标的量化研究,以便在统一界定标准的基础上,为全球范围内隐形冠军的对比分析提供可行性。

第二,未来还可以运用计量经济学方法加强对隐形冠军持续竞争优势影响因素的实证检验以及多变量之间相互关系的研究。例如,探究核心能力、内部能力与外部机会三个层面的影响因素对隐形冠军核心竞争力或持续增长的影响路径,探讨外部机会对内部能力、核心能力的交互作用,以及内部能力各维度的相互作用关系。

第三,基于隐形冠军贴近客户,与客户保持紧密联系的关键特质,未来研究可以基于社会网络理论分析隐形冠军的网络位置、结构强度、网络规模对其国际化战略的影响。

第四,由于持续创新是隐形冠军持续增长的来源。因此,未来可以基于演化视角探究颠覆式创新对隐形冠军的影响及应对策略。此外,除了内部研发,隐形冠军还非常注重贴近客户,部分学者也提出隐形冠军应采用开放式全球创新网络,推出符合新兴市场需求的“节俭创新产品”。因此,未来还可以从开放式创新视角,分析隐形冠军对开放式创新的态度、选择与应用方式,检验客户及社群关系对隐形冠军创新的影响效应。

第五,关于隐形冠军领导力,未来可以基于特质理论、行为理论、权变理论对隐形冠军领导力进行深入探讨。此外,隐形冠军员工个体层面、群体行为层面的研究还需深化,如员工激励机制、学习型组织、组织沟通、组织文化等。

第六,由于当前国内关于隐形冠军的研究主要基于Simon 研究成果,开展了关于中国隐形冠军成功要素与企业战略选择[57-63]、中小企业不能发展为隐形冠军的不足[64]、隐形冠军培育思路与策略[65]等定性分析或案例研究,以及关于中国隐形冠军评价体系的定量分析[66]。因此,未来关于隐形冠军的研究,还需拓展基于中国情境的隐形冠军异质性研究。例如,中国在电信行业的研发支出已位居全球第二,在计算机建设、软件和互联网行业中全球排名第四[1]。相比之下,德国、英国、法国在这些领域的代表性要弱的多。因此,中国隐形冠军可能主要分布于电信、计算机建设、软件和互联网行业,而不是德国隐形冠军擅长的汽车工程、机械工程、电器工程等领域。还需注意的是,中国作为全球新兴经济体,仍属于发展中国家,这就使得其资源多集中于一、二线城市,因此中国隐形冠军的区域分布可能会不同于德国隐形冠军偏安一隅的特征。另外,在“一带一路“倡议的引领下,中国隐形冠军在全球市场选择方面可能更倾向于“一带一路”市场。这些关于中国隐形冠军的异质性,值得未来进一步分析和检验。