基于核心素养的班主任活动创新能力培育的实证研究

“学生发展核心素养”是指学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。2016年9月13日,中国学生发展核心素养研究成果发布,以培养“全面发展的人”为核心,分为6大素养18个基本要点。

核心素养已备受教育界和学界的关注,“人文底蕴、健康生活、责任担当、实践创新”等核心素养的发展需要在创造性的活动中进行,班主任作为学生活动的主要组织者和引导者,活动创新能力显得尤为重要。活动,是由共同目的联合起来并完成一定社会职能的动作的总和。创新能力,是技术和各种实践活动领域中不断提供具有经济价值、社会价值、生态价值的新思想、新理论、新方法和新发明的能力。

2018年9月,随州市外国语学校进行了“关于班主任活动创新能力”的问卷调查:您在学校担任的角色?您担任正副班主任的时间有多久?您认为开展班主任活动创新能力的研究重要吗? 您在班级开展过创新活动吗?您认为班主任活动创新能力中什么能力比较重要?您还想提升班主任活动创新能力的哪方面能力?随州市外国语学校共368名老师填写了问卷,调查对象中担任班主任的占40.54%,担任副班主任的占39.19%,担任时间在3年以内的占52.7%,3-5年的占12.16%,5年以上的占22.97%。认为开展班主任活动创新能力的研究非常重要的占66.22%,认为比较重要的占33.78%。一直能在班级开展创新活动的占18.92%,曾经开展过的占40.54%,原来没做现在开始尝试的占9.46%,从来没有开展的占31.08%。在班主任活动创新能力需要具备的要素调查中,认为创新活动主题的能力比较重要的占21.62%,认为创新活动形式的能力比较重要的占31.08%,认为创新活动中学科融合比较重要的占31.08%,認为创新活动中建构校本课程比较重要的占16.22%。

调查发现,90%以上的老师认为班主任活动创新能力很重要,老师们对创新活动主题、创新活动形式、创新活动中学科融合和校本课程建构都有不同程度的困惑。为了促进班主任活动创新能力的提升,助力学生核心素养的发展,落实“立德树人”的根本任务,随州市外国语学校近几年积极开展班主任活动创新能力培育的实证研究,在方法与途径上做了一些有益的探索。

一、培育班主任创新活动主题的能力

晨诵、课间活动、布置班级文化、班会课、学科活动、开放日活动等,这些日常活动可以培养学生高尚的情操、良好的合作意识、强烈的集体荣誉感。为了让同学们在活动中更有获得感和幸福感,开学初,班主任设计了“学生最感兴趣的校园活动主题”调查问卷。

经过问卷调查,学生更喜欢新颖、别致、走心的创新性活动主题,班主任创新活动主题能力的培育迫在眉睫。

1.丰富阅读。伏尔泰说:“读书使人心明眼亮。”为此,学校购买了《中国人的思维危机》《活动主体论》《走向品格教育发展》《小活动大德育》《做最好的班主任》《第56号教室的奇迹》《班主任工作漫谈》《班主任心育活动设计36例》等大量书籍,订阅《中小学班主任》《班主任之友》等杂志,撰写班级管理札记、班主任日志,实现班主任教师自我教育的内驱力。

2.大胆实践。在拟定活动主题时,班主任充分发挥学生的主体作用。“创编古诗词韵律操”“走进二十四节气”“我的班会我做主”,这些活动都由同学们自由策划、自主选择、自愿申报。随州是人文始祖炎帝的诞生地,也是国宝编钟的出土地,这些地方特色都是班主任开展创新活动的宝贵资源。《爱我家乡系列一:寻根》《爱我家乡系列二:寻找编钟》《爱我家乡系列三:寻找城市名片》等校本课程应运而生,“泡泡青”“裕国菇业”等随州特产也成为同学们探访的活动主题。这些活动的开展为培养学生自主发展、人文底蕴、实践创新等素养提供了平台。

“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”,通过阅读和实践,老师们得到了启发:在创新活动主题时,应以学生发展为本,充分考虑学生发展的内在需求、动机和兴趣,充分尊重学生的个性差异;在创新活动主题时,应面向学生完整的生活世界,将自然、社会、他人等纳入其中。

二、培育班主任创新活动形式的能力

班级活动形式很多,但仍有85%以上的班主任感觉形式较为单一;100%的班主任坦言,在活动中得以展露和锻炼的学生不到三分之一,且总是少数优秀同学。那么,怎样提高班主任创新活动形式的能力呢?首先,班主任要明确学生到底喜欢什么样的班级活动形式。由此,我们开展了一次面向学生的问卷调查,题目为:你喜欢哪种活动形式?你希望在活动中自己担任什么角色?

总计有934名小学生参加了问卷。调查数据显示:喜欢游戏的占85.76%,喜欢竞赛的占52.89%,喜欢个性(集体)展示的占35.87%,喜欢演讲的占22.06%,喜欢征文的占6.21%。希望自己担任发言人的占28.05%,希望自己担任沟通员的占26.66%,希望自己担任记录员的占23.77%,希望自己担任提问员的占21.52%。

通过数据对比,老师们发现学生感兴趣的活动形式侧重学科游戏、户外实践、社团展示。在活动中,学生希望担任发言人,获得更多的参与机会。我们还发现在活动结束后,学生喜欢以绘画手工、手抄报、实地考察的形式来交流活动体验。

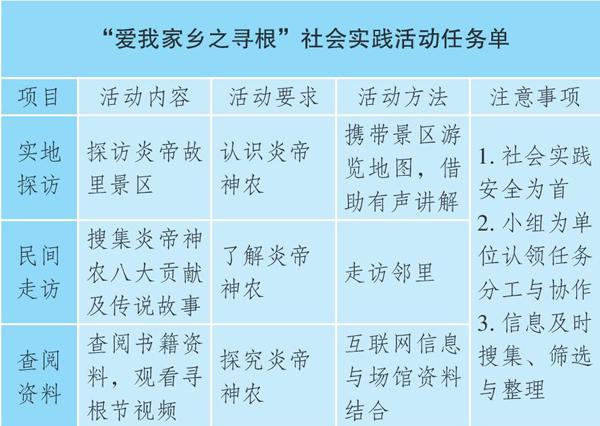

分析之后,老师们将自己在创新活动形式上的新发现运用到实践中。例如,在《爱我家乡系列一:寻根》社会实践活动中,同学们俨然一个个小专家,经历了不寻常的探寻之旅。

1.走访查询,确定分工。在这次班级活动中,学生走访神农故里的长者,探寻“五谷”的来历,查阅“神农尝百草的故事”……无论是实地探访还是资料收集,任务都很艰巨。在同学们的建议下,全班同学分成了9个小组进行自主探究。

2.猜想求证,研学一体。“学起于思,思源于疑。”在实地探究时,同学们也有了深层次的思考:历史究竟是怎样的?我们的祖先为什么是炎帝神农?带着这些问题,孩子们走进图书馆查阅典籍,上网寻找答案。并且在实地探访的过程中,同学们大胆猜想,小心求证,指向批判质疑、勇于探究的核心素养。

3.梳理交流,准备展示。实践归来,孩子们兴致盎然、跃跃欲试,个个都想把自己的实践成果在同学们面前露一手。他们自由策划汇报方式,或小组成员逐一讲解,或一人讲解其余人表演;他们还根据自己的特长进行分工,有的表演,有的主讲,有的展示。如果几个小组汇报的内容有重复,同学们再根据自己小组的主题进行筛选、合并、舍弃,最终确定自己小组的内容。

4.倾情演绎,内化德性。汇报课上,师生们欣赏到同学们精心制作的五弦琴、火把、耒耜等道具,倾听了炎帝的八大功绩。更可贵的是,在小组展示时,同学们敢于提出自己的质疑。思维在交流中碰撞,历史与现实拉近了距离。

这次社会实践活动课在一曲《炎帝大歌》中结束,同学们感慨万千。晓阳同学说:“炎帝神农有那么多发明创造,他的创新精神值得我们学习!”伟涵说:“在艰苦的环境下,炎帝凭着一颗救人的心尝遍百草,他的无私奉献精神值得我们学习!”佳佳说:“每年的农历四月二十六,世界华人都来到中国随州祭拜炎帝神农,作为随州人,我很骄傲!”这次实践活动,在同学们心中播撒下爱国爱家乡的种子,让立德树人落地生根。

三、培育班主任在创新活动中学科融合的能力

从教育的目的和价值诉求来看,学科融合旨在通过多门学科资源的介入,有效地化解问题,更好地达成教学目标,并在问题探究的过程中全面培养和训练学生的学习能力和综合素养。学科融合既是学科发展的趋势,也是产生创新性成果的重要途径。

二十四节气是我国古代劳动人民集体智慧的结晶。我校班主任以“走进二十四节气”活动为依托,尝试将语文、数学、科学、音乐、美术等学科进行融合,打破学科壁垒,满足学生个性化的发展需求。

班主任首先邀请语文老师教学生诵读“二十四节气歌”,在吟诵诗歌中,学生会想:二十四节气是什么意思?是用来干什么的?带着问题,他們会问长辈,上网查阅资料。美术课上,学生把搜集到的二十四节气的相关知识绘成了卡通图,并附上简单的讲解,一个个绘本故事就诞生了。更有趣的是,有的孩子还和音乐老师一起为每一个节气配上了音乐,当孩子们稚嫩的歌声响起时,我们不由得为他们的想象力和创造力折服!

既然二十四节气是和农事相关的,那就要带领孩子们走进大自然,感受节气带来的变化。我校的生态实践园是孩子们的种植基地,也是探索的乐土。清明刚过,春季播种节如火如荼地开展着。同学们在班主任和科学老师的带领下开始翻地了;谷雨时节,他们迫不及待地播下豇豆种子,插下辣椒苗;芒种了,小黄瓜开花了,结果了。通过节气文化与劳动实践的融合,同学们既学到了基本的劳动技能,更深刻地体悟到二十四节气不仅仅是一首诗歌,它还是一幅幅画,一本本书,一个个道理,更是丰富的情感体验,是宝贵的成长经历。

雅斯贝尔斯说:“教育正是借助于个人的存在将个体带入全体之中。个人进入世界而不是固守着自己的一隅之地,因此他狭小的存在被万物注入了新的生机。如果人与一个更明朗、更充实的世界合为一体的话,人就能够真正成为他自己。”班主任在开展创新活动时,以开放的眼界和胸怀让更多的力量参与孩子的成长中,不仅让学生走向多元发展、个性发展,还为自己的班主任成长开辟了新路径。

四、培育班主任创新校本课程的能力

校本课程开发作为新一轮基础教育课程改革的系统工程之一而备受人们关注,研究班主任在创新活动中构建系统的、有特色的、优质的校本课程的能力具有普遍性。

随州市外国语学校着眼于中华民族博大精深的传统文化,充分利用乡土资源,开展了“爱我家乡”的系列活动。全校班主任集体备课、集中智慧,分别从课程目标、课程实施、课程评价三个环节进行商讨,形成校本课程。

以《爱我家乡系列二:寻找编钟》的课程为例,拟定的课程目标为:

1.寻找身边的编钟元素,如地标、路灯、故事、美食等,初步感受编钟文化。参观随州博物馆,了解编钟历史,聆听编钟演奏,感知古人智慧,理解文化内涵。

2.实践过程中,鼓励学生大胆质疑,借助文物资源进行自主学习,培养搜集处理信息的能力、发现问题解决问题的能力、小组合作学习的能力。

3.实践汇报课上,激发学生交流、思辨,创编编钟乐舞、设计编钟文创,培养学生的民族自豪感,增强文化自信和价值认同。

在课程实施环节,首先采用课内与课外相结合。一方面,将随州博物馆、图书馆、考古学者等对编钟研究有所建树的课程资源请进学校;另一方面,带领学生走出校园,亲身感受编钟的历史文化。其次,采用学科与学科相结合。针对“寻找编钟”的课题,相关学科从不同角度进行阐释。语文老师从曾国礼乐编钟谈曾国是礼乐之邦,数学老师介绍编钟、音阶与数学的紧密联系,音乐老师和同学们一起欣赏由编钟演奏的中外名曲,美术老师分析编钟的外形特征和点线组成的纹饰。

课程评价从三个维度进行:课程、教师和学生。课程层面是对活动课程的体系建构及实施效果进行评价,《爱我家乡系列二:寻找编钟》的社会实践课程,要有课前的实地探究、课中的汇报展示、课后的反思交流,要从同学们了解编钟的相关知识、提升实践和学习能力、体悟责任和担当等不同角度进行评价;教师层面则是借助“互联网+”,以案例研究、访谈研究、调查研究为载体,提炼出优秀班主任开展创新活动的策略,比如从文化基础、社会参与、角色体悟等方面进行评价研究;学生层面则是给学生展示的舞台,用音乐、舞蹈、书法、朗诵、实践报告、情景剧表演等形式展现创新活动中的学习和感悟。评价时既要凸显学习方式的变革,比如互动学习方式、创新性学习方式,还要注重批判性思维的培养,可以运用多维反思、矛盾质疑等途径。

活动创新能力是班主任的实践智慧,是优秀班主任的核心素养。李季老师说过:“活动创新能力不是与众不同,而是活动育人;不是表面功夫,而是素质转化;不是形式热闹,而是潜能激发;不是标新立异,而是深层引领。”班主任活动创新能力的源头活水是创新意识,践行点和着力点则是实践探索。我校将继续探索提升班主任活动创新能力的实施路径和培育策略,以期在促进班主任个人终身发展的同时,促进学生核心素养的提升。

[本文系中国教育学会“十三五”教育科研规划重点课题“班主任核心素养及培育的实证”(编号1710210648A)研究成果]

肖章琴 湖北省随州市外国语学校汉孟路校区校长,中学高级教师,随州市骨干教师。“随 州市青年教学能手”“随州市五一 劳动奖章”获得者。