从越界到守界

一、越界——当下家校共育的主要问题

问题一:班级活动家长做主

合唱节、足球赛、运动会、朗诵比赛,最忙碌的是家长。学校开展丰富多彩活动的初衷是给予学生锻炼、展示的平台,激发学生的自我效能感,培养集体荣誉感。但家长的过多关注和参与使得一切变了味:华丽的演出服、超越学生认知特点的节目、无与伦比的舞台效果……虽说活动呈现效果很好,却违背了活动的初衷。

问题二:生活技能老师培养

当下学生的生活技能欠缺,在值日工作中体现得最为明显。入学后能独立打扫卫生的同学寥寥无几,无奈,老师手把手指导训练,每日再三叮嘱、每周苦口婆心、每月打分反馈,持续一个阶段下来,学生在校勉强完成个人值日工作,回家后却苦于“英雄无用武之地”,导致值日工作一直到小学毕业都处于勉强“达标”状态。

问题三:知识学习主次不分

随处可见的校外辅导班为焦虑型家长提供了释放压力的渠道,每到寒暑假,提前接触下学期课程内容的辅导班便异常畅销,家长乐于花钱让孩子提前接触学业知识,甚至有家长不惜“撒谎”,逃避校内教学,腾出时间去校外机构培训上课。诸多抢跑的学生在课堂中精神涣散、萎靡不振,甚至还干扰其他同学。他们俨然把学校当成了游乐场、轻松区。

二、家校共育越界现状的原因分析

原因一:家长越界:过度热情、越俎代庖

在競争趋势日渐激烈的社会背景之下,升学压力、就业压力导致部分家长产生焦虑:上班路上,手捧手机虔诚地刷着育儿公众号;工作间隙,时刻盯着群内动态,以免一不留神错过了老师的信息;下班了,还得及时在群里和同学家长互通有无。有的家长质疑教师教学能力,甚至全盘否定教师的教学策略,一味地迷信所谓的“校外名师”;有的家长重智轻能,认为“文凭第一”“考试最重要”,凡是与考试无关的全部屏蔽,忽视并剥夺学生生活技能的养成;有的拔苗助长,试图通过自己的“勤奋灌溉”,能让孩子加速成长,忽略了儿童生长具有其独特的规律性。

原因二:老师越界:过度借力、推诿责任

1.乐享其成:教师的工作琐碎而繁杂,极易产生低效能感,由此部分教师便选择走捷径,将教育责任推给家长,班级活动组织、教学任务的巩固等相关事务皆“放手”给家长,将家长变成了自己的“得力助手”,家长戏称回家后还得二次上岗。

2.唯分是举:理念的陈旧、观点的单一,导致部分教师唯分数论、唯升学论,单方面认为与教学无关的活动会影响到平常的教学节奏、学生的知识习得,忽略学生全面发展的重要性及核心素养发展的全面性,简单粗暴地将一些活动事宜转嫁给家长。

三、解决家校共育边界模糊的实践策略

策略一:明确职责——相约七点半

教育部《关于加强家校教育工作指导意见》明确指出:“1.依法履行家庭教育职责;2.严格遵循孩子成长规律;3.不断提升家庭教育水平。”但是家庭教育职责究竟是什么?并没有提及。因此,明确职责就成了家校合作的当务之急。

笔者在平时的家校共育中以家长委员会为媒介,通过充分沟通交流,就各自职责达成共识。“相约七点半”活动就这样应运而生。每月第一个周五晚7:30,笔者就与家委会成员相约于教室,围绕三个主题开展研究探讨,共商共议家校合育过程中的“该”与“不该”。

每次相约,大家群策群力,就具体的某一话题展开讨论,形成结论性观点,具备实操性,同时便于向家长群体推广。

“没有深度的合作,就没有优质教育的诞生。”家长在知识背景、教育理念、教养方式和培养方向上存在差异,正是这些差异性的存在,才有了合作的共同目的——更好地促进孩子身心健康、全面发展,家庭与学校彼此之间应承认主体间是合作关系,而不是任务的分配;彼此之间享有的是平等的权利,并分别承担着不同的育人责任。在此基础上不越界、不推诿,方能最大化激发学生学习的动力,实现家校共育的真正目的。

策略二:制度先行——儿童在中央

儿童在中央,就是班主任要从班级管理者的“神坛”上走下来,让班级成为学生社会化发展过程中的重要场所,让学生拥有一片属于自己能力发展的空间;儿童在中央,才能够厘清师生在课堂教学、班级管理上的“迷雾”,引领教师将“师本位”变成“生本位”;儿童在中央,才能有建立在平等基础上的师生对话、亲子沟通。

“儿童在中央”是家校合作的前提,如何能让家校共育有效促进学生的生长并守好各自的边界,我校制度先行、明确职责。

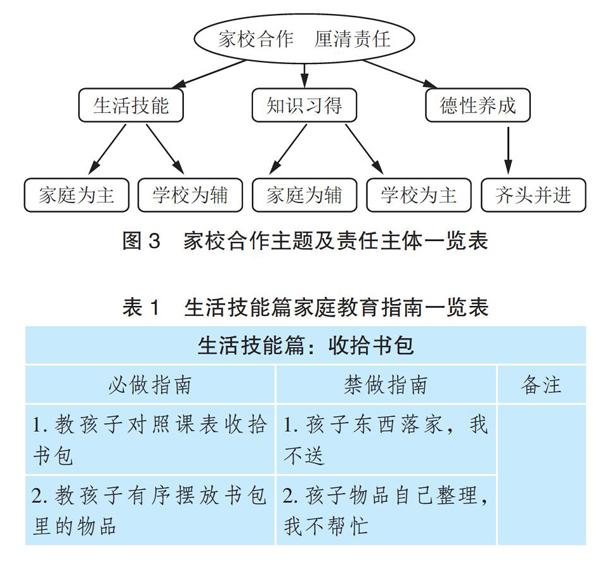

家庭和学校合作有别于家校联系,必须相互配合,合力育人,使孩子受到来自两方面系统一致、各显特色、相辅相成的教育影响力,形成多种终身受益的必要素质,更好地实现社会化。因此,我们以制度的方式,树立“儿童在中央”的教育理念,确保生活技能家庭教育为主导,让“儿童立在家庭的中央”;知识习得学校教育为主体,让“儿童立在学校的中央”;德性养成家校共同发力,让“儿童立在生活的中央”。

策略三:方法指导——家长微课堂

《中华人民共和国职业分类大典》中提及数千个职业划分,这些职业都需要经过系统的培训持证上岗,而家长这个角色是缺乏系统指导便走马上任的。因此,教育部在《关于加强家校教育工作指导意见》中明确提出:“学校应发挥在家庭教育中的重要作用,中小学幼儿园要把家长学校纳入学校工作的总体部署……设计较为具体的家庭教育纲目和课程……中小学家长学校每学期至少组织一次家庭教育指导和一次家庭教育实践活动。”

笔者所带班级,每月举办一次“家长微课堂”。每次主题都是通过问卷调查的形式征询班级家长的意见后,经由家委会成员的共同商讨确定的。

归因理论告诉我们,当面对不理想的结果时,很多人学会从外部寻找原因,家长亦然。其实,学生在进入小学之前,他的性格、行为习惯、气质、思维方式已有了一定的雏形,“内在结构基本稳定,如同我们手中的橡皮筋,如果我们不去拉动它,那么它的内在圆环是固定的。内在心理结构的形成,其实是家庭教育的结果。”家长微课堂,可进一步明确家长在家庭教育中的主体责任:帮助家长了解掌握不同年龄段孩子的表现和成长特点,提高家庭教育的针对性;坚持儿童为本,尊重孩子的合理需要,创设适合孩子成长的必要条件和生活情境,把握好家庭教育的规律性;提高自身素质和能力,积极发挥榜样示范作用,避免缺教少护、教而不当的现象出现,增强家庭教育的有效性。

策略四:榜样引领——世界咖啡屋

“世界咖啡屋”,乍听,像一家咖啡店,但它不是咖啡店,而是一种集体讨论方式。这种讨论方式最早由美国的布朗和伊萨克斯提出,是一种在轻松的氛围中,透过弹性的小团体讨论,真诚对话,产生团体智能的讨论方式。“世界咖啡屋”便是班级家长之间经验交流的一种互动形式。

我们制定了如下讨论规则:

表5 “世界咖啡屋”讨论规则

讨论过程中,家长由“一组体验”变为“多组交流”,组员由“固定对象”变为“随机对话”,观点由“相对局限”变为“逐渐丰满”。

教育部《关于加强家校教育工作指导意见》要求:“举办经验交流会,通过优秀家长现身说法、案例教学发挥优秀家庭示范带动作用。”这种沟通形式的改变,提高了家长经验分享的效率,引导各位家长带着问题来、带着智慧走,在交叉移位后的讨论形式中,习得了其他家长先进的育儿理念、智慧的实践方法,在与不同对象的思维碰撞中,形成自己的育儿智慧。

聂黎萍 江苏省南京市北京东路小学教师,玄武区德育工作带头人。2018年获南京市、江苏省和长三角地区中小学班主任基本功大赛一等奖。曾获玄武区先进教育工作者、南京市青年岗位能手、五一创新劳动能手、技术能手等称号。