新型冠状病毒疫情期间网络谣言的时间序列特征及社会心理分析

杨 帅,赵 翼

(重庆邮电大学马克思主义学院,重庆400065)

谣言(rumor)是社会心理现实的映照。在互联网时代,“谣言止于真相”的魔力大打折扣,大量不确定信息通过复制粘贴、分享转发进行传播,极易形成难以遏制的“沉默螺旋”效应[1]。作为新一波谣言的大型“温床”,新型冠状病毒疫情(以下简称疫情)由2019新型冠状病毒引发,截至2020年4月3日,世界范围内确诊病例突破100万,死亡人数超过5万人,构成了全球性重大公共危机事件,与之有关的网络谣言(internet rumor)也层出不穷。谣言引发的“次生灾害”不仅会影响政府的应急处置,造成经济损失,还可能会强化群体负面情绪,引起恐慌,甚至导致人员伤亡与社会动荡。因此,围绕疫情期间网络谣言开展研究,对全球的防疫抗疫及未来重大公共危机事件应对都具有重要意义。

关于谣言,《辞海》定义为没有事实根据的传闻或捏造的消息;奥尔波特(Allport)认为谣言是一种据称真实但没有确切证据证明的说法[2]。现代心理学认为,谣言指在危险或具有潜在威胁的模糊情境中未经证实却广为流传的信息,其作用在于帮助了解现状和控制风险[3]。总之,谣言是信息的一种,虽对公众有知会功能,但缺乏有效的证据来证实其真实性[2]。谣言的本质与人性的诚实诚信相违背。谣言传播中70%的细节被丢失,另一些特定细节被选择性传播[2];内容上主要涉及突发事件、公共领域、名人要员、颠覆传统、离经叛道等[4]。在传播阶段上,有研究者[5]认为包括质疑、赋予意义、提供信息、相信/不信、离开主题五个阶段,也有研究者[6]认为包括孕育、爆发、变异、消退等。

网络谣言指以互联网媒体为主要传播介质的谣言。与传统谣言相比,还呈现出其他许多鲜明的特点,包括传播速度更快、受众更广(全球传播)、互动性更强(可关注、点赞、留言、编辑、分享、转发等)、匿名传播、过滤艰难等,因此危害性也往往更大。“真相”滞后通常是网络谣言肆虐的关键,突发事件后,井然有序的社会变得无序,公众迫切需要了解各种信息以做好应对,此时政府的信息发布存在一定延迟,但谣言无须审核就可以迅速在网上发布传播。可以说,当真理还在穿鞋,谣言已跑遍世界[7]。

谣言受到公众青睐并非偶然,而是有着复杂的社会背景和心理根源[8]。从社会心理要素出发,奥尔波特(Allport)曾提出:R(Rumor,谣言)=A(Ambiguous,情境模糊性)×I(Important,事件重要性)[9]。彭晓哲等[3]将谣言的影响因素归纳为:情境特征,指情境的模糊性、舆论场的开放性等;内容特征,指谣言的重要性与紧急性、指向性与情绪性;传播者与受众特征,包括传播者的可靠度,受众的个体和心理特点等。赵娜等[2]认为个体因素、群体因素、情境因素和心理动机共同影响谣言传播。从心理过程出发,费斯汀格(Festinger)根据认知失调理论分析发现,谣言并非增加焦虑而是确认焦虑[10]。Böhm和Pfister[11]基于认知和情绪的双过程模型认为,谣言所引发的对事件结果的感知会产生恐惧和担忧情绪;而对违背伦理标准或社会准则的感知,则会产生愤怒或内疚。此外,杨帆等[12]发现,刺激不公平感的谣言不仅会导致伦理型情绪,还会对风险更敏感,导致恐惧感增强。作为谣言的特殊形式,网络谣言不仅受以上因素影响,而且还可能会强化或放大相应负面后果。基于此,研究拟系统呈现疫情期间网络谣言传播的时间序列变化,剖析民众社会心理特征,为有效应对提供科学依据。

一、 研究方法

研究采用网络调查分析法。根据权威性高、内容量多、时间点清晰等特点,选定“较真”专业事实查证平台发布的信息作为研究对象,该平台由腾讯新闻联合中国医师协会健康传播工作委员会推出,是针对疫情的专业辟谣平台。

(一)研究程序

首先,研究对象的筛选标准。平台显示,1月18日的“武汉不明原因肺炎系SARS病毒”为该平台发布的第一条辟谣信息,距离23日以武汉封城为标志的疫情大规模爆发刚好一周,可作为基础参照。因此,本研究将此作为起点,将研究所能获得的最新日期作为截止时间,研究时间段为1月18日-3月27日,共计70天。在内容上,将平台中标记为“谣言”“失实”“伪科学”“尚无定论”的信息均纳入分析。

然后,根据内容将谣言分为五类:A类为政府政策类,主要指以各级政府名义发布的政策类信息,并包含少量以政府相关机构、国外政府及相关机构名义发布的相关信息;B类为技术攻关类,主要指与病名、病源、宿主、病症、检测、治疗等有关的信息,并排除有特定指向的日常用品类信息;C类为健康防护类,指与日常预防防护及防护品的制作、辨伪与消毒等有关的信息;D为社会生活类,指与社会生活直接相关的突发、反常事件等;E类为知名人士类,指与社会知名人士有关的信息,并包括科研与医护人员有关的信息。

最后,依据谣言分类标准对信息进行整理编码,按内容和发布日期放入相应编码表,并进行统计分析。

(二)研究对象及特点

根据筛选标准,搜集到有效的网络谣言共计468条,平均每天新增6.69条。因平台在辟谣时已将谣言进行了类别化处理,即与同一个特定内容(如,“口罩放开水中煮后可再利用”)而非主题(如,口罩再利用的方法)有关的谣言通常只出现一次。因此,几乎每条谣言都代表了一个小类。

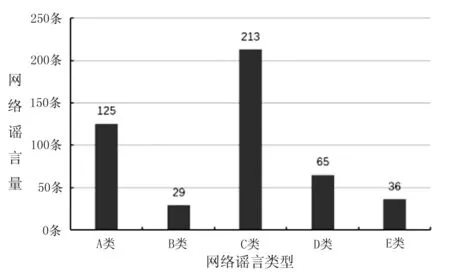

图1 疫情期间五类网络谣言的分布情况图

从内容上看(见图1),各类谣言出现的次数从高到低依次是:C类健康防护类213条,占45.51%;A类政府政策类125条,占26.71%;D类社会生活类65条,占13.89%;E类知名人士类36条,占7.69%;B类技术攻关类29条,占6.20%。

分析发现,与以往社会重大危机事件(如,地震、火灾)相比,此次网络谣言至少表现为以下特征:一是健康防护类谣言最多,远远多于其他四个类别。反映了公共卫生类疫情暴发时公众对健康防护的基本需求。二是政府政策类谣言又显著多于其余三类,说明民众对政府信息公开的强烈需求。三是在知名人士类谣言中,医疗/科研工作者相关的谣言有22条,占据此类的61.11%。此两类人群在“战疫”中表现突起,特别是作为主力军的医疗工作者群体,已然成为全民崇拜和拥戴的英雄。四是技术攻关类谣言虽相对少,但已可以单独成类,谣言中不乏“瑞德西韦”“基因改造”等专有名词,说明民众的科技文化修养及相应需求正逐步提升。五是社会生活类信息以离奇事件、病人逃跑、爆炸等衍生灾难为主,一方面可能反映了对疫情失去控制的忧虑,另一方面验证了认知失调假设,即谣言可能并非增加焦虑而是确认焦虑。

二、 研究结果

通过数据呈现,尝试找出网络谣言传播的规律,并进行时间序列分段,在此基础上,结合相关理论假设分析民众的社会心理特征。

(一)疫情期间网络谣言的时间序列特征

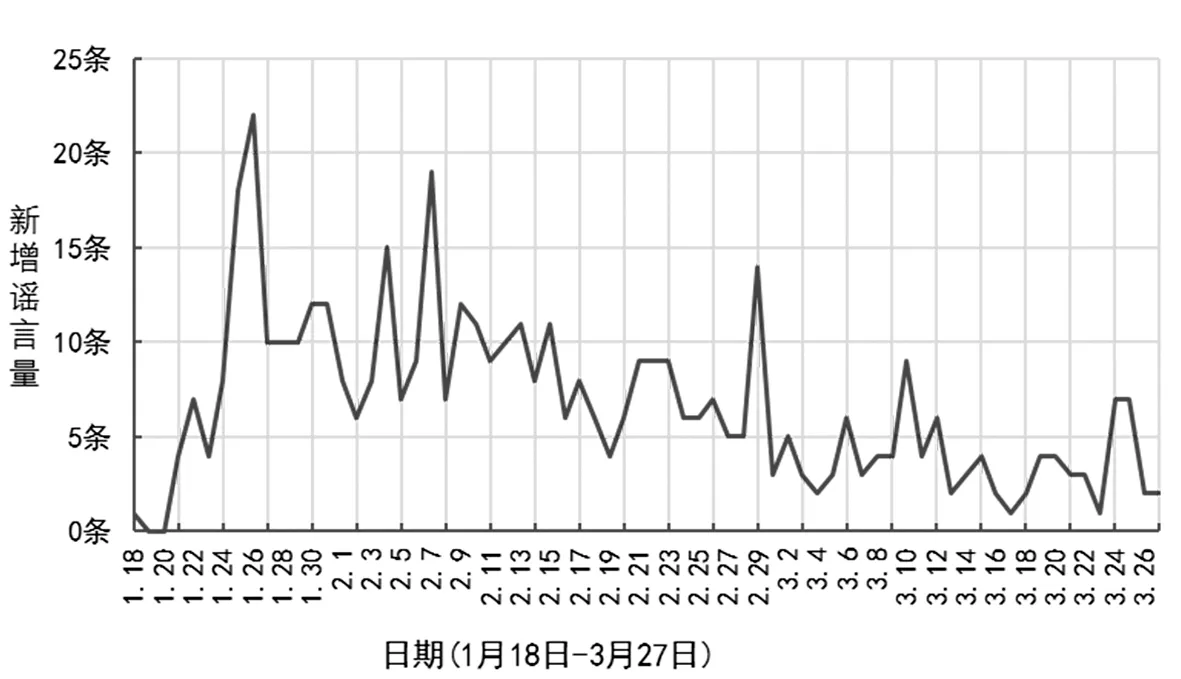

数据编码显示,疫情大规模爆发初期的1月19日、20日谣言为0条,其余每天都有新增,占总天数的97.14%,而数量最多的日期为1月26日,当日22条。

1.网络谣言的时间变化规律

为呈现网络谣言的时间序列特征,以日期为横轴、新增谣言条数为纵轴作图(见图2)显示:(1)从1月18日到26日,谣言数量呈直线上升,至26日达到顶峰,并缓慢消减,由此形成由25日到31日的第一个高峰,也是全程的最高峰。(2)紧接着短暂消减后,2月4日到15日形成了第二个高峰,以2月7日达到顶峰为标志。(3)2月16日及此后的41天,除2月29日谣言数量达到14条(以下称为消退期凸点),其余40天均处于每天低于10条的态势;但同时,3月份也出现了以10日、24-25日为标志的低水平反弹。

图2疫情期间每日新增网络谣言时间变化图

2.网络谣言的时间序列分段

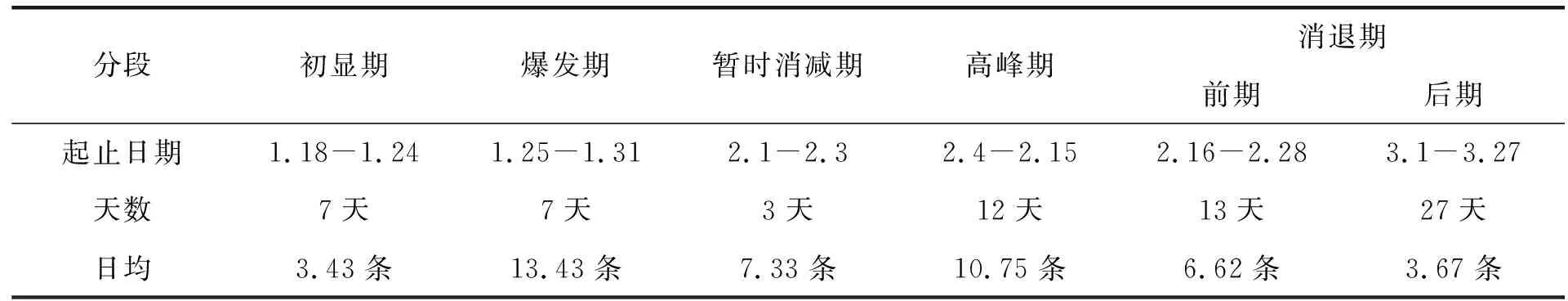

为便于分析网络谣言的具体特征,结合时间变化规律,将疫情期的70天分割为5段(见表1):初显期、爆发期、暂时消减期、高峰期、消退期(含前期和后期)。

表1 网络谣言的时间序列分段表

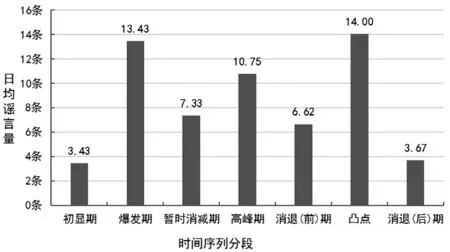

图3疫情期间网络谣言的时间序列分段图

图3进行了直观呈现。以爆发期、高峰期和消退期为例分析可见,爆发期日均新增谣言量(13.43条/天)最多,短暂的消减期后迅速进入高峰期(10.75条/天)。2月中旬至3月底,随着时间推移呈现出下降和消退。虽然可能受国外疫情暴发影响,在29日出现了明显凸点,但消退期后期的日均谣言量(3.67条/天)仍明显少于前期(6.62条/天)。

(二)疫情期间网络谣言的民众心理特征

基于时间序列分段,遵循先分析后归纳的原则,首先从五类网络谣言在各分段的表现分别剖析民众社会心理特征;而后结合相关理论假设,对民众心理的发展阶段进行归纳论证。

1.五类网络谣言的特征及相应社会心理

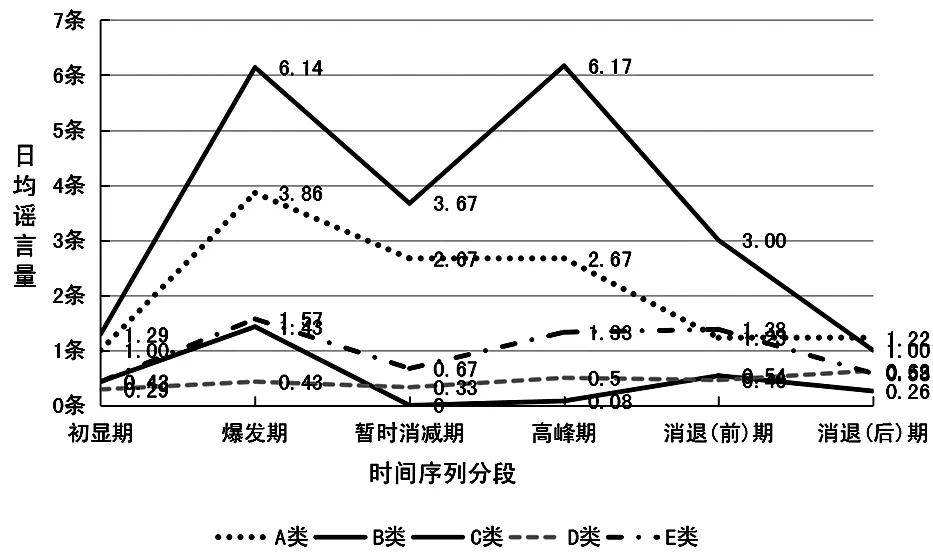

以谣言发展的五个阶段为横轴(为排除消退期凸点的影响,此处未呈现),五类网络谣言日均新增数量为纵轴作图,结合图2分析可以得到图4。

图4 疫情期间五类网络谣言传播的时间特征图

A类政府政策类谣言对爆发期、高峰期都做出了重要贡献。爆发期及此前的高频词为“封城”“消毒”“封路”;暂时消减期和高峰期的高频词为“消毒”“口罩”;消退期的高频词为“开学/复课”。这反映了网民在疫情前期对政府管控及控制感的需求,中期对健康防护及安全感的需求,在消退期对复工复产的期望等心理特点。

B类技术攻关类谣言主要出现在爆发期。此类谣言围绕“传染源”“试剂盒”“特效药”“疫苗”等展开传播,一方面通过“阴谋论”对病毒进行追根溯源,展现了网民对病毒的深度恐惧心理;另一方面对特效药和疫苗的信息传播,则体现了对成功疗愈的热切期盼。

C类健康防护类谣言对爆发期和高峰期做出了直接贡献。各阶段高频词差异不明显,主要围绕“预防”“治疗”“传播”“口罩”。其中,认为能够“预防”“治疗”或“传播”病毒的包括药品、食品、调味品、洗涤品、饮品、水果等;围绕“口罩”的质量分辨、防护功能、再利用等也出现了大量谣言。这反映了网民对防护治疗的迫切需求,而一些非常规物品或途径(如,卫生巾、童子尿、精液、谈恋爱、眼神对视等)有关谣言的传播则呈现出部分人“急病乱投医”的心态。

D社会生活类谣言在数量较少的水平上平稳出现。这类谣言虽然数量较少,但因与日常生活紧密相关,造成的影响比较深远。爆发期及此前的高频词为“感染”“(感染者)出逃”;短暂消减期和高峰期的高频词为“爆炸”“爆发”;消退期没有明显的高频词,但出现了“吴好运未躲过追杀”“夫妻名为辛冠、费妍”等离奇谣言。这反映了网民在疫情初期对感染病毒的恐慌,恐慌放大后对其他社会突发事件的过度敏感,以及寄希望于将不幸归因于非自然力或相应的戏谑心理。

E类知名人士类谣言除贡献爆发期、高峰期外,在消退前期也出现较多。主要围绕“感染”“死亡”“拯救”等主题传播,“感染”“死亡”相关的名人涉及政界要员、体育明星、娱乐明星、科研和医护人员等,“拯救”有关的名人则主要为科研和医护人员。前者可能是谣言发布者为博人眼球,同时也反映了网民对病毒“不分国界、不挑贫富、无孔不入”的恐惧心理;后者则是网民迫切希望“英雄人物拯救人类”的真实写照等。

2.疫情期间民众心理特征的归纳论证

以相关理论假设为基础,结合谣言传播的五个阶段、五种类型,将疫情期间民众心理分为潜伏期、恐慌期、寻求平衡期、恢复期四个发展阶段,分别对应着谣言传播的初显期、爆发期、高峰期、消退期。以下重点对恐慌期、寻求平衡期和恢复期进行论证。

恐慌期(1月25日-31日)。恐慌期出现于疫情大规模爆发(以武汉封城为标志)的第三天,持续六天。恐慌期的出现与“钟南山确认病毒可人传人”“武汉封城”等密切相关,是突发疫情后各种心理矛盾交织爆发的集中表现。从相关理论假设出发,该阶段的情境模糊性较高,许多疑问亟待明晰;事件对切身利益威胁较大,病毒感染关乎生死;事件紧急且严重,许多地区启动一级响应。可见,恐慌期几乎满足了谣言传播所需的各种社会心理要素,民众在短时间内感知到了事件的紧急、重要、不确定、高风险等特征。从心理过程出发,恐慌期的谣言主要指向对潜在和已知后果的风险感知,对应情绪主要是恐惧与担忧。

寻求平衡期(2月4日-15日)。寻求平衡期出现于疫情大规模爆发后的第十三天,持续十二天。这期间见证了一系列眼花缭乱的积极和消极事件,包括火神山医院收治病人、全国大面积实施交通管制、19省对口支援、修改确诊标准等,在错综复杂的信息流中形成了“信息冲击效应”,即任何的正面信息都会感到稍稍心安、而任何的负面信息则会感到过度消极悲观。从相关理论假设出发,该阶段人们通过大量的信息搜索和情感宣泄极力寻求平衡感与控制感,表现为由“哈佛八剑客回国”取得控制感、由“病毒在夏天会自动消失”进行心理设限,由“‘追殡葬车’女孩去世”抒发同情、由“海鲜市场负责人发文忏悔”表达谴责等。从心理过程出发,寻求平衡期的谣言主要指向对事件伦理准则的感知判断。在寻求平衡期,日均新增谣言量达到顶峰的是李文亮医生去世的2月7日,当日新增19条。与之有关的信息主要指向李文亮生前遭遇的不公平对待,其后果是刺激民众的伦理型体验,激发群体性愤怒情绪。

恢复期(2月16日-)。恢复期出现于疫情大规模爆发约一个月后,持续时间较长。随着时间推移,疫情得到了较好控制,信息渠道进一步畅通,“各地疫情防控效果显现”等大量积极正面的信息扑面而来,无疑给人们也注入了强心剂。该时期民众对风险感知的敏感度降低、事件确定感增强,谣言以增强控制感、携带正面情绪、满足心理安慰为主。值得注意的是,谣言在29日出现明显凸点。分析发现,自2月15日,钻石公主号、日本、韩国、伊朗、伊拉克、意大利、斯洛伐克、英国、美国陆续公布疫情信息,海外疫情暴发为网络谣言的沉渣泛起提供了温床,该阶段新增谣言量呈现出的低水平反弹,映射了相应的心理波动。

综上所述,疫情期间民众经历了四个心理变化阶段。其中,潜伏期不做赘述;恐慌期表现为,以风险感知带来的恐惧和担忧为主,日均新增谣言量多,持续时间短;寻求平衡期表现为,以伦理评价带来的愤怒情绪为主,多种心理体检交织呈现以寻求平衡,日均谣言数量稍低于爆发期、持续时间相对较长、增长形态绵延起伏;恢复期表现为,通过谣言传播进一步增强控制感以满足心理安慰,鉴于国外疫情持续高涨的现实原因,当前的心理“恢复期”并非完全意义的恢复,还有待未来进行跟踪研究。

三、 小结和展望

通过系统分析疫情期间网络谣言的时间序列特征和社会心理特点发现:第一,疫情期间网络谣言可分为初显期、爆发期、暂时消减期、高峰期、消退期五个阶段;其中,消退期因受国外疫情暴发的影响而出现了一个显著性凸点。第二,疫情期间网络谣言可分为五类,按谣言数量由高到低依次是健康防护类、政府政策类、社会生活类、知名人士类、技术攻关类。其中,前两类谣言数量显著大于后三类,说明民众对健康防护和政府信息公开的需求最大;医护、科技攻关等谣言也占据一定比例,则体现了民众对医疗抗疫、科技抗疫的祈盼和认可。第三,根据相关理论假设和以上内容进行综合分析,将民众心理发展分为潜伏期、恐慌期、寻求平衡期、恢复期四个阶段,主要表现为恐慌期的恐惧与担忧,寻求平衡期的多种心态交织呈现以寻求心理平衡,以及恢复期在心理上逐渐平复等。

“谣言止于真相”在互联网时代是个美好的祈盼,但如果真相迟于谣言,其威力无疑会消耗殆尽。政府的有力措施和及时的信息公布有利于稳定人心、消减谣言,但应对不力或出现负面新闻事件,则可能会对谣言传播起到推波助澜的作用。以政府政策类谣言为例,民众在疫情初期表现为对管控的需求、中间表现为对健康防护的需求、后期表现为对复工复产的需求,即疫情发展的不同阶段民众的核心心理需求不同。这就提示通过建立健全信息发布制度,加快针对各阶段民众的核心诉求进行信息发布或澄清,对有效遏制网络谣言预期能发挥重要作用。总之,通过探索谣言传播的规律,尝试进行时间序列分段,归纳论证民众社会心理特征,有助于对症下药,帮助有关部门在信息公开的时间赛道上赢过谣言传播。

本研究还存在一定问题:一是信息采集属于二次筛选,受平台筛选机制和筛选标准的局限,存在信息不全的问题,而网络谣言的受众特点,以及点击率、转发量、评论量等,对于分析民众心理特征、验证相关假设都非常重要。二是根据疫情在全球蔓延发展的趋势,本研究所选取的时间段(1月18日-3月27日)仅代表特定时期的情况。基于此,研究结果与结论的适用和推论范围有限,未来有必要通过更为严谨的方法、纳入更多的信息、涵盖更长的时间周期和区域范围,开展持续深入的跟踪研究。