中职工业分析与检验专业“三对接”人才培养模式的研究

魏岩岩 刘园园

(本溪市化学工业学校,辽宁 本溪117000)

1 引言

国务院在《关于大力发展职业教育的决定》中提出了职业教育的四项重点工程之一就是实施技能型人才培养培训工程[1]。中等职业教育承担着培养企业生产一线应用型、技能型高素质人才的重任。工业分析与检验专业的培养目标是面向化工行业领域,培养能够熟悉化工行业相关原料、中间体和产品等分析检验工作的具体程序、主要环节、技术要点;掌握必要的文化、专业知识和比较熟练的职业技能;具有良好的身体心理素质;能够在企业生产一线从事分析检验工作及实验室的组织管理工作;具有继续学习和创新实践的能力及适应职业变化能力的应用型、技能型人才。在专业的建设和教学过程中,能否坚持以培养高素质技能型人才为根本目标的导向观,是中等职业教育成功与否的关键所在。

2 工业分析与检验专业人才培养存在的问题

中等职业教育随着社会发展逐步改进教学和人才培养模式,以适应学生就业所要面临岗位技能和职业能力的不断变化。校企合作是职业教育改革和发展的重要环节。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制,制定促进校企合作的相关政策法规。中职院校为了自身的长远发展,为企业或行业有针对性地培养人才,取得了一定的成效,但是在专业整体建设方面仍面临诸多问题[2]。

2.1 专业建设与相关行业的联系程度不足

学校和企业未能建立长期稳定的相互合作机制,更多偏重于中职学校的单边活动,二者之间双元育人主体也更偏重于学校,彼此缺乏有效的沟通,学校未能真实地掌握企业的生产岗位人才需求。导致专业课程开设、专业能力培养等多方面与企业的用人计划不对应、专业教学内容与行业发展过程中的技术和岗位需求不能适时同步,甚至严重滞后,制约了工业分析与检验专业的发展。

2.2 专业教学内容与职业标准联动程度不够

职业标准是从国家或者大行业的层面上建立一套相对统一、分类明确的行业技能及理论知识的综合性评定规定。专业教学内容普遍延续着较为传统的知识体系,两者之间没有很好的联动机制,从教学育人的角度不能真实反映企业生产一线对从业人员的技能要求和理论知识,导致学生对于职业标准体系的认知或者了解程度不够,造成技能型人才的培养与职业标准关联度不足。

2.3 专业教学的实操标准与行业实际生产岗位契合度不高

学校和企业的合作多数为企业给学生提供毕业前实习的场地,未能提前将生产岗位实际操作要求及时有效地传递给学校,使学校、学生和企业的利益均不能得到有效的保障,校企合作也只能停留在表层[3]。由于学校的专业教学过程不能很好的与企业的生产岗位实操有机结合,未能让学生在校期间有效地模拟企业实际生产过程,导致学生在就业后需要在企业进行一个较为长期的岗前培训,不仅造成了企业的时间和成本的浪费,也制约了工业分析与检验专业的发展。

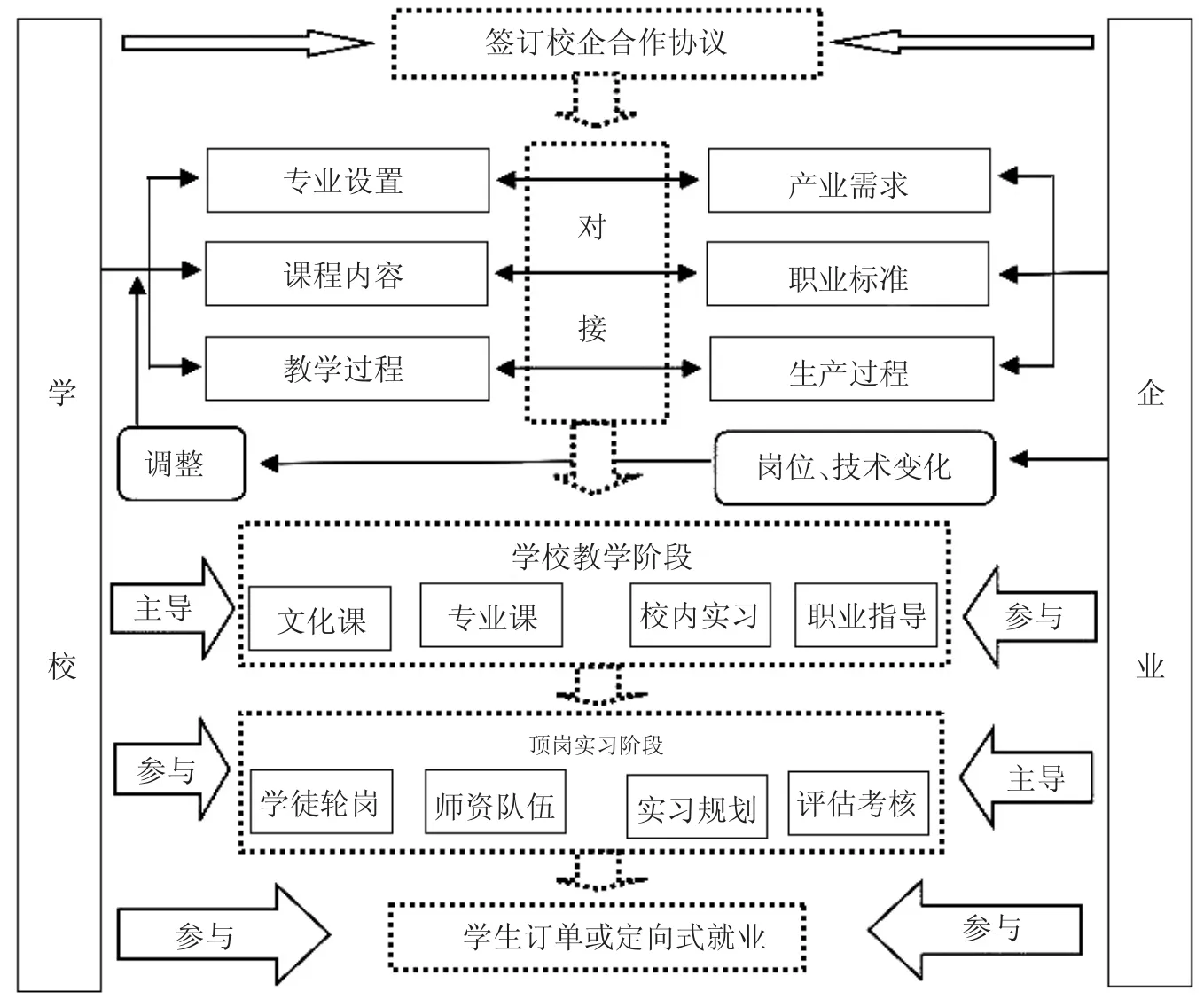

3 “三对接”人才培养模式的内涵

鉴于上述原因,在校企合作过程中,我专业探索出以“三对接”为主要特色的人才培育方式,即:专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接。以企业用人需求为导向,使学生在毕业前能够达到企业的入职或用工标准为宗旨,将专业建设方向、招生计划、教师队伍结构、基本理论知识和实操技能课程的设置等各个环节与企业对接串联,形成一套针对性、灵活性兼具,系统性的化工分析与检验专业人才培养模式。

3.1 专业设置与产业和行业的需求形成对接

工业分析与检验专业涉及的化工行业领域很广,包括石油、医药、冶金、化工、环保、轻工等,此类行业的分析检验工作及实验室的组织管理等工作岗位群需求的技能型人才,就是中职学校的培养目标。专业的设置行业形成对接,彼此共享人才需求变化,共同研讨人才的发展和提升目标任务,并合理调整专业授课体系,使学校的人才培养计划同步甚至超前于企业的岗位需求,达到教学和企业发展共赢的目的。

3.2 教学课程内容与职业标准形成对接

为了完善国家职业标准体系,由国家劳动和社会保障行政机构制定了《化学检验工国家职业标准》,标准对化学检验工的技能和理论知识要求提出了规定。《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中明确指出,要“适应经济发展、产业升级和技术进步需要,建立专业教学标准和职业标准联动开发机制。”[4]因此,学校要培养高素质专业人才,需要把专业知识、岗位技能、素质能力充分与国家职业标准对接、融合,使专业课程与职业标准相适应,提升化学检验工作人员的全面素质,面向当地支柱产业,服务地方经济发展。

3.3 教学过程与生产过程对接

工业分析与检验工作岗位的最终目标是完成化工相关行业生产各环节化学检测相关任务,在校企合作的基础上,教学设计要与充分了解化工行业或企业的实际生产过程,并模拟生产实操教学情景,有针对性地将实际生产过程与理论知识穿插教学,培养学生的生产职业技能。为毕业前的工学结合以及顶岗实习打下坚实的理论和实践基础,从而增强企业急需岗位对学校培训专业人才的依赖程度,做到校企融合发展。

4 “三对接”人才培养模式在工业分析与检验专业的实施过程

4.1 充分发挥校企合作功效,使专业建设与化工行业相对接

在校企合作的基础上,学校经过对化工行业中的制药企业、环境监测企业等对口单位的岗位需求进行调研,确定工业分析与检验专业学生的培育目标,由学校和企业共同制定专业建设实施方案,即1+1+1阶段式、换岗式的培育模式。第一学年,学生在校培养,学习工业分析与检验专业的文化理论基础课程。第二学年,学校与企业相互合作,由企业的成手师傅与实习学生结成师徒对子,同时聘请企业成手师傅到学校传授部分实践实操课程,开展企业需要基本技能的入门教育。其中,学生要在第二学年下学期完成岗位技能课程的学习,采取的主要方式是“学徒轮岗”式实训,在企业的生产、研发、检测等多个岗位轮转,完成各轮岗职位所需的知识储备和动手技能训练,主要由企业成手师傅负责具体指导[5]。第三学年,学生到企业顶岗实操,由企业师傅手把手教学,最终达成“订单”或“定向”式人才培养(图1)。

图1 基于校企合作的“三对接”人才培养流程图

4.2 校企合作研发核心课程体系,深度对接职业相关标准

学校和企业制定合作育人的目标,来构建彼此合作互通、及时反馈、对接企业职业标准的授课体系,系统探究最能符合生产岗位需要的教学标准,统一汇总和管理岗位教学实践经验,共同开发课程教材,以及实践、实训大纲、岗位技能指导丛书和企业操作实训教材。学校做好前期基础理论知识的教育和引导工作,合作企业做好实操过程中实践操作能力的发掘和培养,实现双向同标准、培育同方向的育人模式。

4.3 从专业到岗位准确对接,增强企业对人才的依赖程度

把化工企业生产线引入实训基地学校,严格按照生产流程和岗位要求配置设施和设备,并且所引进的实训设备具有代表性和先进性。并定期聘请企业一线师傅到学校对学生进行岗位培训,指导实操过程,及时发现和纠正企业生产、检测等环节的纰漏与问题,按照企业的规范尺度定期对学生进行考评,增强企业急需岗位对学校培训专业技术人才的信心。

4.4 建立企业、学校双重评价机制

由学校和企业共同制定课程的评价与考核机制。本着考评目标明确,谁教学谁考核的方式,对学生在学习和实践过程中的学习态度、职业能力、创造思维等多方面进行评定,使校企双方对专业技术人才的评定结果一致和认可。

5 结语

实施“三对接”人才培育方式,是进一步加强学校和企业合作的坚实纽带;有利于明确和统一双元育人的主体责任划分;更好地考虑到教学发展和企业发展的长久诉求;从源头上解决了学校和企业合作过程中企业参与度不充分、不均衡的问题。实施“三对接”人才培育方式,实现了学生从学校到企业一线的顺利过渡,达到了学有所用、学以致用,对服务地方经济、优化产业结构、降低企业生产成本、提高企业生产能力、实现职业教育培养技能型人才的目标、增加毕业生就业信心等方面都起到了至关重要的作用。