社会公正在政府信任与社会信任间的中介效应

——基于CGSS2015的实证分析

邱志媛,侯人方

(1.山东大学政治学与公共管理学院,山东青岛266200;2.中南大学公共管理学院,湖南长沙410083)

国无信不立,公民社会信任不仅能提高国家政府机构政权合法性与正当性,而且能够凝聚民心,能够将人与人之间的相互支持由地缘性、血缘性狭域拓展至广泛的社会整体范围。习近平总书记在党的群众路线教育实践活动工作会议上曾提出,人心向背关系党的生死存亡,只有群众的充分信任才能夯实党的执政基础,巩固党的执政地位,增强党的创造力凝聚力战斗力,使保持党的先进性和纯洁性、巩固党的执政基础和保证执政地位具有广泛、深厚、可靠的群众基础。可见社会信任的提升无论是对国家执政基础的巩固还是对和谐社会的构建都意义匪浅。

20世纪70年代开始,对信任的研究逐渐成为西方社会科学界的一门显学,社会学家最早开始关注信任现象,Deutsch认为信任显示在选择相信他人的合作行为中[1],巴伯尔进一步将这种合作行为定义为通过社会交往所习得和确定的预期[2]。为更好地理解信任现象,学者们致力于对信任现象的划分,卢曼将信任划分为人际信任与制度信任,认为前者建立在人与人之间的情感与互动基础之上,后者以法律等外在惩治机制为基础[3]。类似地,韦伯在特定的社会文化背景中考察社会信任问题,提出信任可以分为建筑在血缘性社区基础上的特殊信任与以信仰共同体为基础的普遍信任[4]。在本土化研究过程中,学者们以国内经济组织中的社会关系为研究对象,提出中国人的信任格局仍遵循着费孝通先生在《乡土中国》中所描述的信任差序格局,而关系运作在国人信任酝酿与渗透中发挥着重要作用[5]。王绍光将人际信任进一步划分为血缘性强的特殊信任、交情浅薄的一般信任以及社会泛化的普遍信任[6]。国内外学者对信任的研究多采用实证方法,在个体层面或者国家等宏观层面收集数据加以定量分析。对信任的研究也逐渐由社会学扩散至政治学、经济学、心理学等领域,20世纪50年代随着西方国家信任危机的深入,学者们对政治信任危机的原因探究与对策分析将政治信任这一课题从学术研究的边缘推至中心。

而政府信任是社会信任在政治领域中的扩展,是信任对象对政府机关及其工作人员的延伸。政府信任是公民建立在对政府将运作产生与他们的期待的结果这一评估之上的信念。对于政治信任的研究,国外学者起步较早。就政治信任这一概念而言,美国政治学家戴维·伊斯顿认为,以一种态度或情感支撑的支持会成为“隐性支持”,而一个人可以保持支持某个人或某个目标的心态,因此,长此以往这类支持就会演变成心理上的信念或者忠诚[7]185-186。亨廷顿认为,政治信任是公民对政府或者政治系统将运作产生与他们的期待相一致的结果的信念[8];新功能主义的代表人物尼古拉斯·卢曼则认为信任是简化社会复杂性机制之一[9]。

一、 社会信任、政府信任与社会公正三者关系述评

除了上述理论基础之外,已有研究还为探究社会公正在社会信任与社会公正之间的作用机制提供了重要的实证论据,大致上可以勾勒出一幅从社会信任到政府信任单向路径、社会公正到社会信任单向路径以及政府信任与社会公正相互促进的路径图。

(一)政府信任与社会信任的因果关联探究

政治信任通常被认为是个体基于政府或者政治系统能够产出符合民众期待的行为的策略性信任。伊斯顿认为存有特定性与弥散性两种政治支持形态,前者主要基于公众对政府绩效满意度、公民对官员的清廉感知等,也被称为“政府信任”。Miller和Listhaug将政府信任定义为公众对政府机构响应能力的评估与按期待运作的评价,认为信任源于政府在没有审查的情况下仍能规范并正确地运作的行为产出。国外学者对两者关系的探讨可以大致分为道德主义基础论、社会中心流派以及制度中心流派。道德主义基础论者认为社会信任是一种道德价值观,以乐观主义等为基础的社会信任无法产生公民对政府工作能力等的策略性信任。社会中心流派以普特南的“社会资本理论”为教义[10],认为公民通过社会参与能够增强社会信任,映射到政治领域能够诱发公民对政府的良性评判从而增强政府信任。制度中心派认为人格化的社会信任无法促成政府信任,而认为好政府以及公正的社会制度能够能保证社会信任处于较高水准[11]。学者们对政府信任与社会信任的探究也以定量分析见著,纽顿带领的学术团队在1999年、2001年、2005年针对多达60个国家的社会信任与政府信任数据进行了跨国分析,从宏观层面得出社会信任与政府信任之间显著正相关的结论。Rotstein等在瑞典与罗马尼亚两个政府信任相异的社会给出了相似的结论,即对政府工作人员的信任会显著影响个体的社会信任水平[12]。国内学者多从微观层面探讨两者关系,胡荣等在将人际信任进行细分的基础上,发现不同层次的信任均能显著影响政府信任[13]。张海良基于CGSS2010数据的实证分析发现普遍信任与特殊信任都会对政治信任产生显著影响[14]。钟慧娟从收入公平感和社会公平感知两个维度出发,提出人际信任水平可以解释东部居民对中央政府信任度[15]。由此可见,国内外学者大多验证了两者存在显著的相关关系,且这种关系是以社会信任正向影响政府信任为主。

(二)由社会公平到社会信任的单向预测研究

恩斯特·费尔等提出公平感知是个体在公平判断基础上产生的一种主观的情绪体验,是个体在社会情境中参照他人的结果基础上进行的一种主观判断[16]。学者们对公平感的缘起做了大量探讨。麻宝斌认为对社会公平的研究可以立足于“社会”与“人”两个角度,前者着眼于社会整体揭示社会公正的客观水平,后者则是个人基于自身经历与社会比较的主观评判[17]。现有研究中对社会公平影响社会信任的探讨的学术成果较少,美国学者埃里克·M·乌斯拉纳从制度公正角度考察公正与社会信任之间的关系,指出司法公正与社会信任之间存有结构性的制约与依赖关系[18],个体对社会整体的公平感往往来源于政治制度的公正性以及制度在执行过程中的公平与否。公正健全的政治制度自上而下地为社会信任提供了刚性保障。张海良在个体收入公平感知与社会信任关系分析中,提出社会公正感知对提升社会信任水平具有重要意义[14]。现有研究中关于两者的关系也往往被描绘成从社会公平到社会信任的正向单向的促进路径。

(三)正义政府与公平社会的结构性依赖

政府及其工作人员往往承担着维护社会秩序、伸张正义的义务与责任。乔治·弗雷德里克森提出公共行政的“社会公平”价值理念[19]。李大治提出公众的社会公正感是公正价值的一个灵敏指标,社会公正水平的提升有助于政府所着力和谐社会的建设[20]。赵建国等人从收入公平感知、阶级不平等感知、社会公平感知与政府公正对待四个角度探讨社会公平与政府信任间的关系,提出公民的公正感知能够有效缓解政府的信任危机,同时,他也提出政府机构及其工作人员的公正行为会直接影响到公民的公平感知[21]。张海良的研究也支持了赵建国等人的结论,认为执法不公、贪污腐败等行为在降低公众政府信任的同时,会间接降低人们的社会公平感[14]。朱志玲以社会矛盾频发的政治背景,通过南京、苏州、扬州跨地区数据对中国民众政治信任水平进行研究,发现社会公平感是影响民众政治信任水平的重要因素[22]。曹静晖等人在对中国乡镇民主与治理调查的基础上,从实质公平与程序公平两个维度验证了社会公平是农村居民基层政府信任的重要来源[23]。因此两者的相互促进关系在以往的学术研究中得到了大量实证验证。

基于以上学者的研究,本文主要探讨社会公正、社会信任和政府信任间的相互关系以及其中存在的中介效应,并提出提升社会信任的建设性建议与对策。根据上述三者相互关系的文献回顾,本文尝试着从个体层面逆向探讨政府信任对社会信任的影响作用。故提出如下假设:

H1:政府信任能够正向影响社会信任。

H2: 社会公正感知能正向影响社会信任。

H3:社会公正感知在政府信任影响社会信任路径中发挥中介效应。

二、 数据来源与变量操作化

为进一步探讨社会公正、社会信任和政府信任间的相互关系以及三者之间存在的中介效应,验证上文中提出了三个假设,本文基于中国综合社会调查的数据,采用实证研究法进行研究论证三者之间的内在机理,本部分主要阐述数据来源、变量设定以及操作化定义,为进一步的实证检验奠定基础。

(一)数据来源

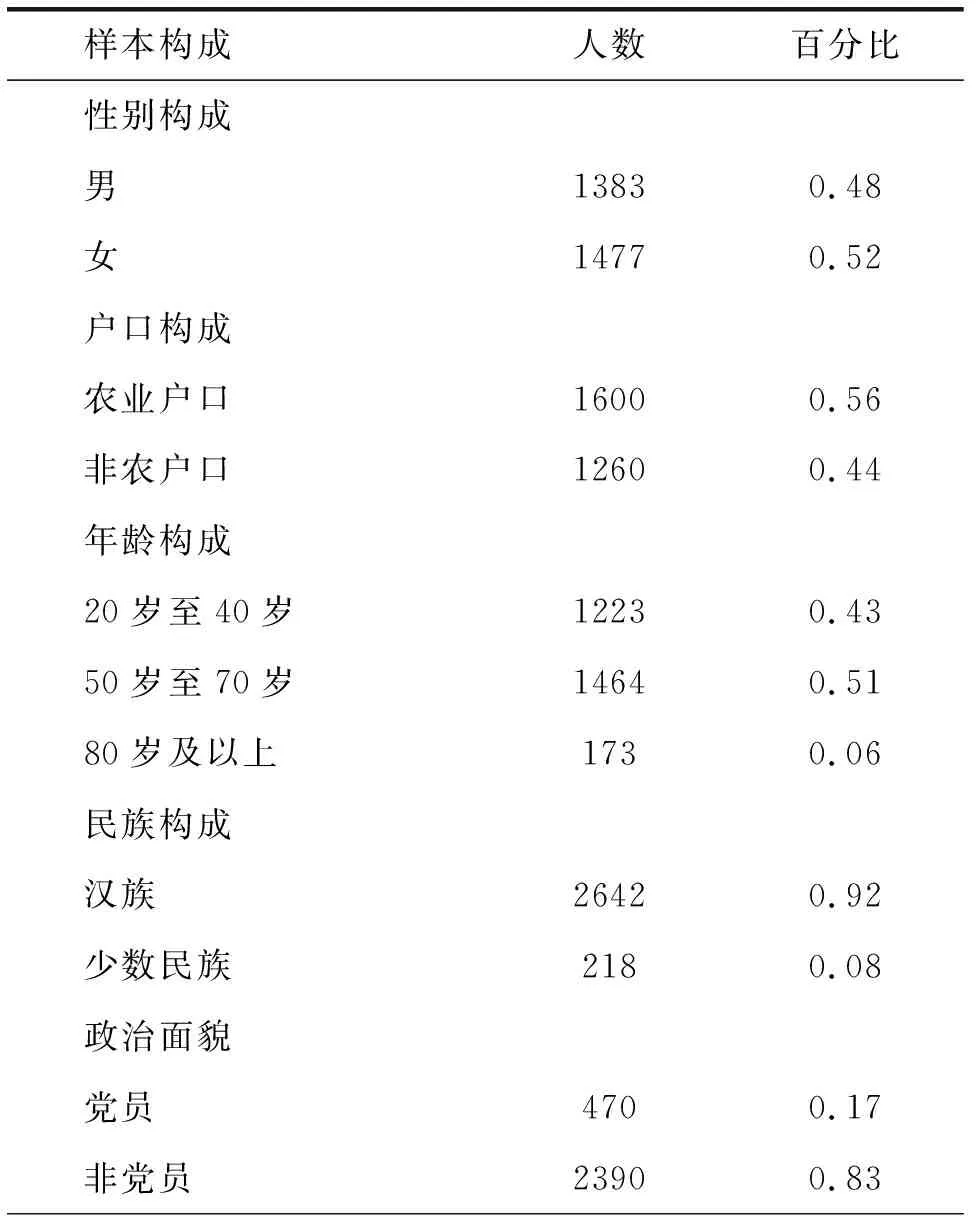

本研究采用中国人民大学联合全国各地的学术机构共同执行完成的“2015年中国综合社会调查(CGSS2015)”的数据,问卷调查于2015年暑期进行,问卷主要涉及个体层面的社交、工作情况、社会经济地位、政治态度等以及家庭层面的能源消费、收入水平等内容,问卷共包含5个模块。本文选取了调查问卷模块A、模块B以及模块F中的部分项测量相关变量,经进一步数据清理,排除了空值及无效回答后,共保留了2 860个样本进行研究分析。样本的基本信息如表1所示:

表1 样本基本情况(N=2 860)

续表

(二)变量设定与描述

本文旨在验证公民社会公正感知在政府信任正向影响社会信任中的中介效应。在问卷中,主观层面的社会公正感知与社会信任两者可以直接通过问卷项反映,为显变量。由于单纯的主观判断无法测量包含客观事实的政府信任,因此该类潜变量需要用相关项的公因子加以代测。文章选取普遍信任为因变量,通过访谈对象对“是否赞同社会上绝大多数的人都是可以信任的”的回答进行测量,中介变量为社会公正感知,选取了“总的来说,您认为当今的社会公不公平”一题进行测量,而自变量为政府绩效满意度与官员腐败认知,均有一组题进行测量,其中政府绩效满意度涉及访谈对象对政府为患者提供医疗服务;为老人提供适当的生活保障;提供优质的基础教育;捍卫国家安全;打击犯罪;公平执法;政府部门秉公办事;环境保护;帮助穷人,维护社会公平九大方面的满意度;而官员腐败认知则由其对本地国家干部、警察、法官、检察官四类公职人员的清廉程度评价及对各类党政公职人员的总体评价构成。

1.自变量:政府信任

伊斯顿认为公众对政府的信任主要基于公众对政府政治产品的产出和政治权威当局整体绩效的满意程度[24]。李砚忠在分析政府信任的概念内涵等一文中指出,民众对政府的信任度在某种程度上,可被视为人民对政府施政满意及对政府治理能力评价的一项综合性指标[25]。除了对政府绩效产出满意度以外,公民对政府工作人员自觉承担“为人民服务”的职业道德与操守的信心也是政府信任的一大组成部分,Yankelovich提出政治机构的三项正当性危机,除无法高效运作的功能正当性危机,还包含对政治领导者的廉洁与品德质疑的道德正当性危机。美国公共行政学会于1985年发表的十二条伦理法典也揭示了公务人员应当保持清廉、正直的道德责任,说明政府工作人员的职业道德水平同样是人们衡量“好政府”的依据之一。王华从信任结构的角度认为公民对官员的信任包含两种类型:道德信任与能力信任。本文尝试用公众对政府的绩效满意度与腐败感知对公众的政府信任水平合成测量公众的政府信任水平,本研究中政府绩效满意度与公民腐败通过因子分子分别提取出公因子,最终转化为政府信任因子,测量绩效满意度的9个项的Cronbach’s Alpha 信度系数为0.90,通过因子分子最终提取了一个因子,KMO值=0.85,问卷中满意度的分值定义由非常满意到非常不满意依次递增,为更好地理解数据结果,故用绩效满意度的相反数以求数据的统一。因此本文选取9项的均值的相反数作为公民绩效满意度的测量指标。测量公众腐败认知的5项的Cronbach’s Alpha 信度系数为0.94,因子分子同样只提取了一个共同因子,KMO值=0.86,因此本文选取了公因子作为公民腐败认知的测量指标。为验证绩效满意度与公众腐败认知公因子转化为政府信任因子这一尝试的合理性,文章进行了信效度检验,对测量绩效满意度与腐败感知的题项进行信度检验发现Cronbach’s Alpha 信度系数为0.90,KMO值=0.92,通过将绩效满意度公因子与腐败感知公因子利用Spearman系数进行效度检验,得出Spearman系数为-0.37,p值在0.001的水平上拒绝原假设,说明两者可以有效地测量政府信任。因此对绩效满意度与腐败感知项进行因子分析提取公因子,命名为“政府信任因子”。

2.控制变量

考虑到社会信任水平受制于若干人口统计学变量,为避免该类变量对回归结果产生不可控影响,故将受访者性别、户口类别、受教育程度、政治面貌、收入水平作为控制变量纳入各回归模型,以减少其对文中探讨变量间的交互影响。借鉴麻宝斌等人在验证物质财富(即经济安全)对公平感代际差异的影响时所采取的分类方式,将个人年收入按照低收入水平(9 999元及以下)、中低收入水平(10 000元至19 999元)、中等收入水平(20 000元至99 999元)、中高收入水平(100 000元至999 999元)、高等收入水平(1 000 000元及以上)五种类别分别对应收入水平高低,考虑到样本实际分布情况,高等收入样本低于0.1%,故将实际分类减少为四种。教育程度根据我国教育体制依据学历等级将受教育程度分为三个层次,分别为初等教育及以下、中等教育与高等教育。户口类别则依据我国公安部门对户口的分类分为农业户口与非农户口两种。政治面貌则分为党员与非党员两类,按照《中国共产党章程》预备党员也分属党员行列。

三、 实证分析与研究发现

根据前文中变量的操作化定义,将社会信任作为因变量、政府信任与社会公正作为自变量以及控制变量进行标准化操作后放入多元回归模型中考察变量之间的关系。在回归方程运行之前,首先对各控制变量在社会信任上的表现进行分组描述性分析,在此基础上进行回归分析以及结构方程模型拟合,得出实证分析结果,为进一步的模型解释提供数据支撑。

(一)变量的描述性统计分析

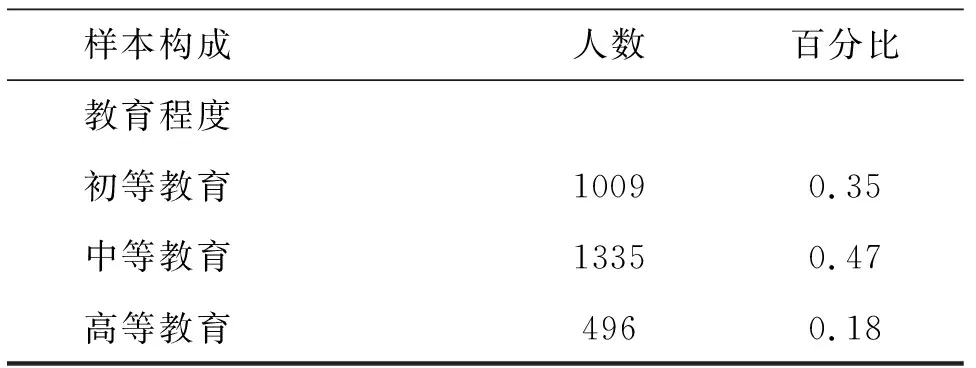

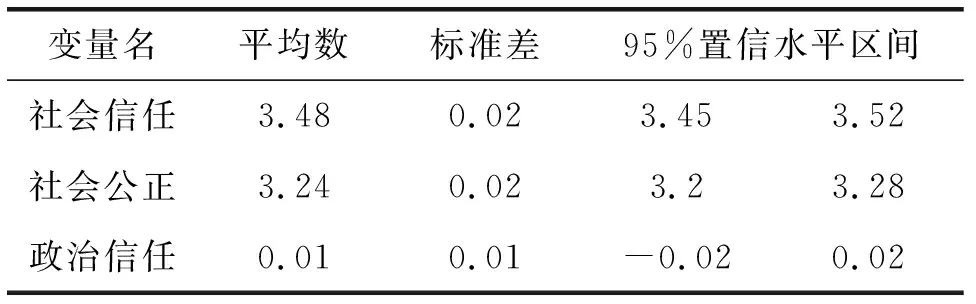

以下表格呈现了各变量详尽的描述性统计分析结果。表2呈现了各人口统计学变量对社会信任、政治信任以及社会公正的影响,表3展示了社会信任、社会公正感知以及政府信任的描述性统计,分别展示了其平均数、标准方差以及95%的置信水平区间。从表3可以看出,社会信任态度在不同受教育等级、性别差异以及户口类别上的差别较小,无论男女、受教育程度或户口类别,大多数人对社会信任持较为积极的态度,认为社会上的人是比较值得信任的。而在收入水平上,可以看出,随着收入水平的增加,人们似乎越难建立对他人的信任关系,这可能与所处的社会环境有关,随着社会异质性的增强与社会流动的加大,人们很难有充足的信息判断交往对象的人品、特质以及交往意图等,因此加大了交往与构建信任关系的难度。而从政治面貌角度看,党员相比非党员拥有更高的社会信任水平,更愿意相信他人的善意与给予支持。而表3的结果则表明,社会信任水平的平均值高于一般信任水平,说明基本上,人们持有较高的社会信任水平。社会公正水平较社会信任水平低,但仍高于一般社会公正水平,表明人们倾向于相信社会是公正公平的。政治信任公因子的平均数趋近于0,表明数据分布均匀。

表2 单因素方差分析

表3 因变量及中介变量描述性统计结果

(二)研究程序与模型解释

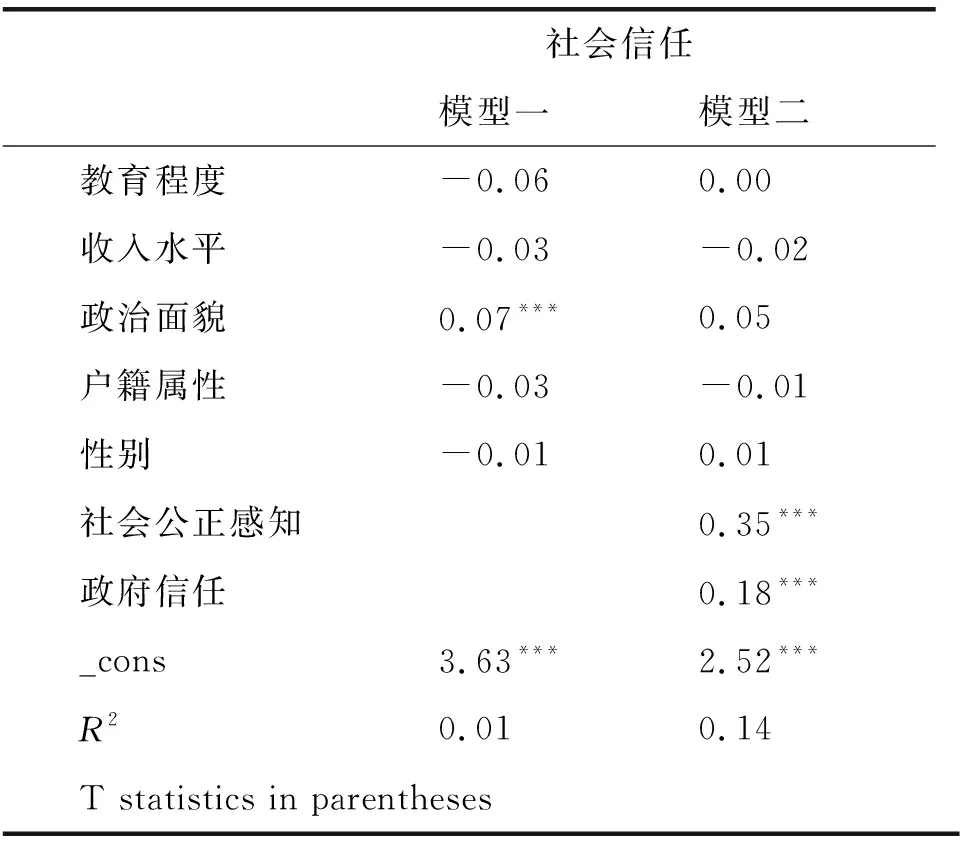

本文在多元回归方程的基础上探讨政府信任与社会公正感知对社会信任的影响。根据前文中变量的操作化定义,将社会信任作为因变量、政府信任与社会公正作为自变量以及控制变量进行标准化操作后放入多元回归模型中考察变量之间的关系。回归模型运行结果见表4,模型一中只放入了控制变量,发现仅有政治面貌在0.001(p<0.001)水平上显著影响社会信任水平,表明党员的社会信任水平相对一般群众而言较高。模型二中加入了社会公正感知与政府信任,R2由1%提升至14%,且两者对社会信任的影响在0.001水平上显著(p<0.001)正向影响社会信任水平,两者中社会公正对信任的提升更为显著,每增加一个单位的社会公正感知,就会提升0.35个单位的社会信任,这也验证了假设H2。政府信任同样对社会信任有正向提升作用,结果表明,政府信任每提升一个单位,社会信任会相应提升0.18个单位。假设H1得到验证。

表4 影响社会信任水平的多元回归分析结果

注:*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

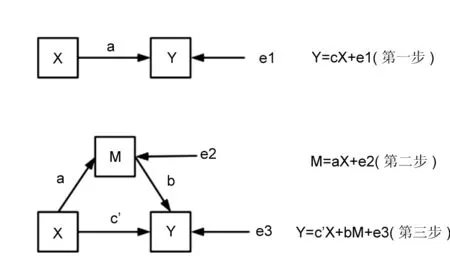

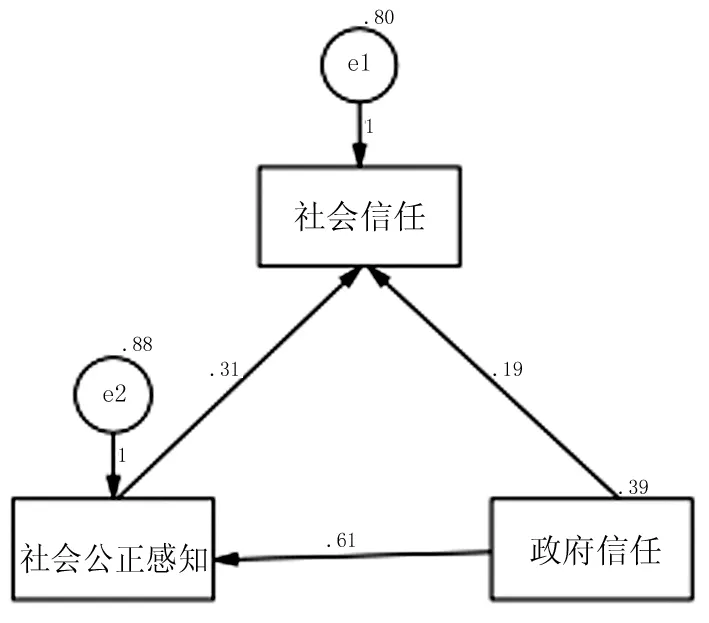

为进一步验证社会公正感知在这一影响路径中的中介作用。本文借鉴温忠麟等人研究的中介检验模型(见图1)与检验方法,利用Stata14和AMOS21.。软件进行中介效应检验,前者通过回归模型进行回归系数显著性检验,后者通过构建结构方程模型揭示直接效应与中介效应大小。

图1 中介检验模型程序

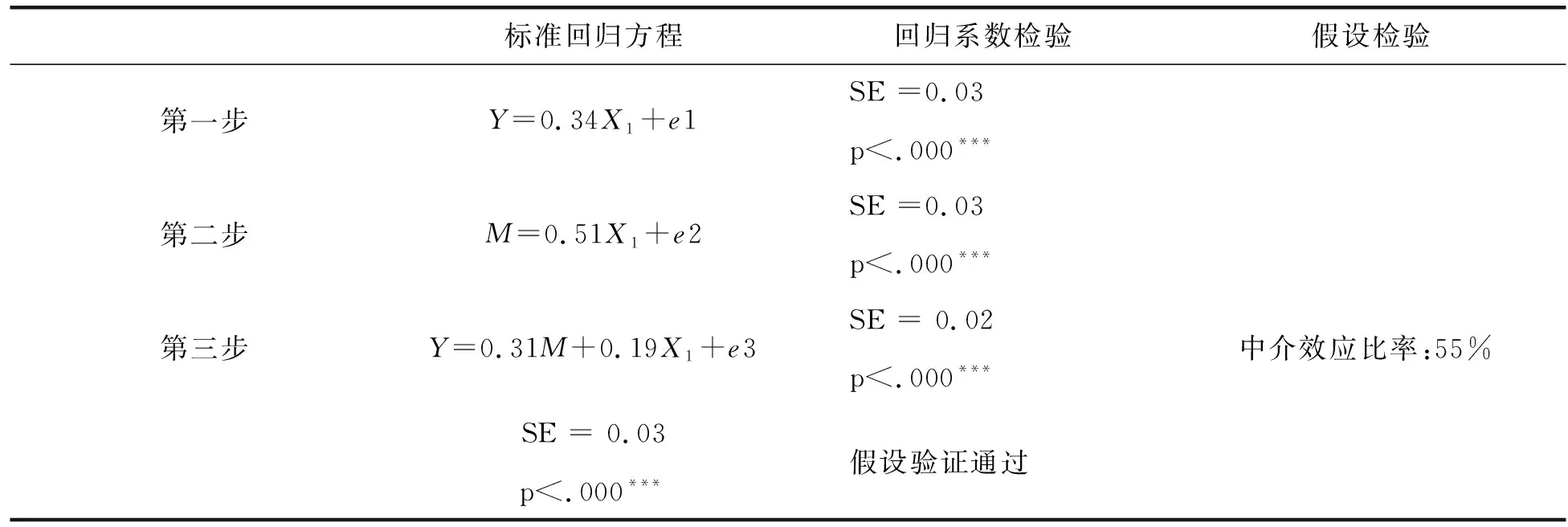

首先在Stata软件中对上述假设所涉及的变量关系放置在检验模型中逐步进行回归分析验证中介效用是否真实存在,具体结果见表5。

表5 中介效应的回归方程检验(政府信任→社会公正→社会信任)

注:SE为标准差;***p<0.000

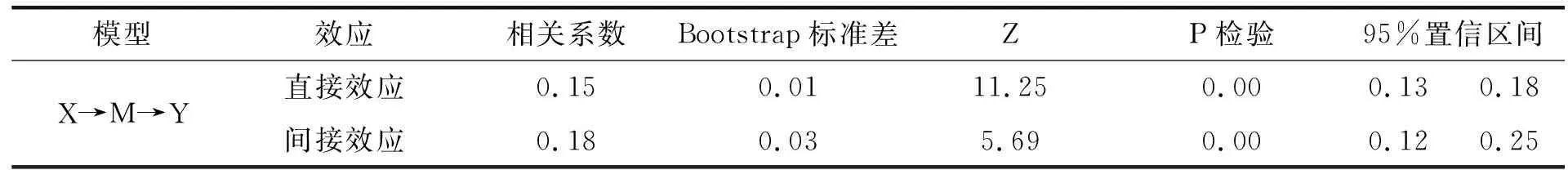

从上述回归模型结果可知,中介效应检验模型中系数a、系数b、系数c、系数c′均显著,因此可以判断社会公正感知在政府信任对社会信任影响过程中存在中介效应。且中介效应均在55%左右,因此可以说明政府信任通过社会公正作用于社会信任的中介效应较为明显。基于上述回归模型,为提高中介效应的有效性和程序的合理性,本文借助Amos21.0软件进行Bootstrap检验并建构中介作用的关系路径图(见图2)。为保持与回归方程中变量测量方法的一致性,此处将政府信任因子直接作为显变量处理,省去了政府信任的结构方程计算过程,即模型直接用公因子而未引入具体的测量项。

图2 政府信任对社会信任的影响路径图

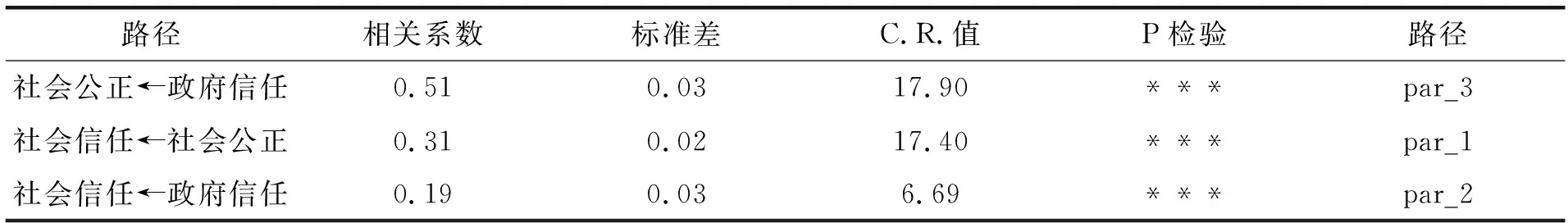

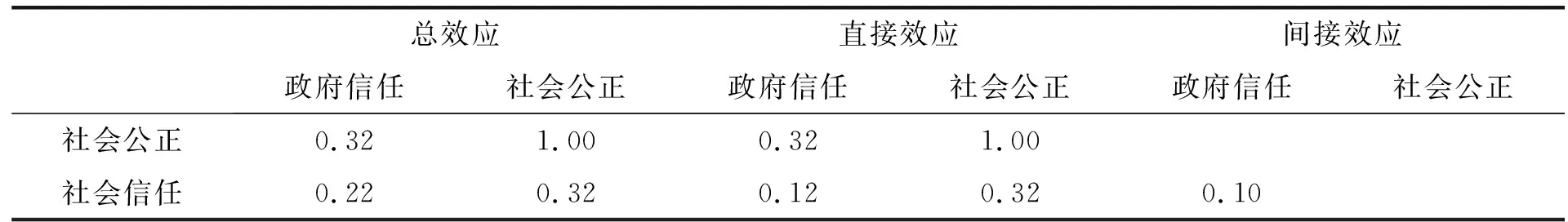

模型运行后,从绝对拟合适配统计量上看,绝对适配指标CMIN/df=0.00<5,CFI =1.00,说明模型拟合效果良好; 从增值适配统计量上看,增值适配指标 NFI =1.00,IFI =1.00,TLI =1.00,数值均接近1,说明模型拟合效果良好。可以表明整体研究结果良好适合用结构方程模型来分析。Bootstrap检验结果如表6所示,回归模型中直接效应与间接效应的95%置信区间的上下限均不包含零,验证了中介效应的存在,假设H3验证通过。而标准化后的模型路径系数检验结果如表7所示,标准化路径下变量间直接、间接以及总效应大小如表8所示。各路径中的回归系数均显著(p<0.001),政府信任对社会信任有直接的正向影响作用(0.12),再次验证了假设H1。同时,政府信任通过社会公正感知对社会信任起作用(中介效应为0.10),同样验证了假设H3。因为政府信任对社会公正直接效应为0.52,而社会公正对社会信任同样有着显著的正向提升作用,直接效应为0.32,因此政府信任通过社会公正作用对社会信任的影响率为0.10。政府信任对社会信任正向影响的总效用为0.12+0.10=0.22。

直接效应与间接效应大小接近,说明中介效应显著成立。

表6 Bootstrap检验中介效应结果

表7 标准化回归权重(默认模型)

表8 标准化路径下变量间直接、间接以及总效应

注:表格中总效应、直接效应与间接效应均为标准化之后的结果

结语

本文采用定量分析方法,通过对CGSS2015数据的分析,试图揭示政府信任、社会公正感知与社会信任之间的内在机理,文章采用Stata14构建回归方程验证政府信任与社会公正感知对社会信任影响的显著性来验证相关关系存在的显著性,其次通过Amos21.0构建结构方程模型并采用Bootstrap方法验证中介效应存在的真实性以及中介效应大小,分析结果表明回归方程中系数显著,而在结构方程中直接效应与间接效应显著且效应大小接近,说明社会公正在政府信任对社会公正的作用过程中发挥着不可忽视的中介作用。

分析结果可以看作是制度学派认为制度是普遍信任产生的原因之一的有力支持,同时反驳了道德基础论学派认为普遍信任对政治信任的单向作用路径,结果分析表明“好政府”同样能够产生良好的社会信任,并有利于和谐社会的构建。制度能够通过赋予和施加真实、守约、公平、团结的价值观促成信任。“好政府”能够将良好的制度自上而下地贯彻到实际公务工作中,将公正等价值作为一种普世的价值观加以宣传并最终内化为人们的价值选择。

鉴于上述分析结果,提升社会信任水平可以从以下三方面出发:提升政府机构及其工作人员的行政能力,注重业务能力的自我提升与外在推动;增强公务员廉洁守则意识以提高社会道德准线,提高公务员自身的廉洁守则意识,同时加强约束机制建设;立法部门公正立法、行政部门公平执法以及司法部门共同协作维护社会公正,兼顾分配公平与程序公平,使公众平等地享受政治参与权力等基础价值发展自我、公平地进入市场参与竞争以提高经济收入、平等地享有社会主义与和谐社会给公民带来的幸福与能力提升等内在服务价值。

本文从微观层面探讨政府信任在社会公平感知作用下对社会信任的影响,并从中衍生出提升社会信任的对策与建议,由于方法与作者能力有限,未将其他影响社会信任的因素考虑在内,且虽采用了学术界公认的全国性截面数据,但未能从时间、空间跨度上验证文中假设,结论推及面较窄,甚至可能出现纽顿等人利用截面数据与面板数据时得出了完全相反的结论的现象,因此今后还需要进一步的深入研究来文中假设与理论。