校园气象科普教育中的防灾减灾工作实践

汪清梅,蒋文轩,曹浩天

校园气象科普教育中的防灾减灾工作实践

汪清梅,蒋文轩,曹浩天

(嘉善县气象局,浙江 嘉兴 314100)

在中小学校普及气象科学知识,能有效提升青少年科学文化素养。校园气象科普教育基地对开展气象科普活动和宣传防灾减灾知识起到了非常重要作用。分析了嘉善校园气象科普工作实例,总结出一套行之有效的校园气象科普工作方法;通过分析校园气象科普基地在软硬件建设、科普教育专业人才培养等方面存在的问题,提出了改进对策。在此基础上,制定出台《校园气象科普教育基地建设指南》地方标准,为深化校园气象科普工作提供标准依据。

气象科学普及教育;校园气象科普基地;防灾减灾实践;气象元素

国家制定并实施《全民科学素质行动计划纲要(2006—2010—2020)》,并于2016年印发了《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》,对“十三五”期间中国公民科学素质实现跨越提升作出总体部署,气象科普就此成为提高升公民科普素质的重要途径之一。关于气象科普概念,曹成铭等人[1]研究指出,气象科普做为提升全民科普素质行动的重要组成部分,是通过普及气象知识、推广气象科学技术、宣传气象文化来提升社会和民众服务能力的一项社会公共性事业。关于气象科普在气象事业中的作用,气象专家许小峰曾提出气象科普工作是气象事业的重要组成部分,是公共气象服务的有效拓展和延伸,是提升气象软实力、促进全民科学素质提高的重要途径。气象科普场所方面,主要借助气象科普教育基地的资源集约优势,针对性开展活 动[2-4]。在中国气象局气象科普“四进”策略中,学校成为了气象科普的主阵地,校园气象科普工作也因此日益受到重视。2019年国家出台《校园气象科普教育整体解决方案》,架构起了连接气象部门、教育部门、社会力量以及教师和青少年学生之间的公益性、开放式桥梁,为学生探究科学提供良好的平台,对增强青少年防灾减灾、资源利用和生态文明建设的意识与能力,助推气象科学知识普及,发挥积极作用。到目前为止,浙江省气象部门针对校园气象科普工作,专门成立校园气象协会,多次召开经验交流会,形成一大批校园气象科普实践成果[5],为校园气象科普平台搭建和科普作品创作开拓了思路。随着经济社会发展和科学技术不断进步,校园气象科普作为学校非正规教育的重要补充,需要进一步深化校园气象科普教育基地的利用效率,持续推进防灾减灾校园气象科普工作,全面提高中小学生科学文化素质。

1 校园气象科普工作存在的问题

近年来,校园气象科普工作陆续在各地开展,取得了一定成效。但随着社会发展和新媒体深入大众生活,学校对气象科普的需求也在不断增长,现有的气象科普活动已不能满足学生不断增长的探究气象奥秘的需求。主要表现在内容重“科”轻“普”;气象科普以文字图像为主,形式单一;专业气象科普人才匮乏,缺乏长效投入和保障机制;缺乏长效投入和保障机制;现有气象科普设施作用发挥不充分,与学校教育的结合不够紧密等。

气象科普内容重“科”轻“普”。气象科普活动的目的是让学生具备基本的气象科学素养,培养学生的兴趣爱好,而不是让每一位学生都成为气象专家。校园气象科普内容不够丰富,缺乏创新,气象科普既要重“科”也要重“普”,关键是要扩大“普”的传播和覆盖面。因此选择一些生动活泼、富有人文情怀的内容,更易提升学生的参与兴趣。将气象名词解析、气象预警信号、气象灾害防御等内容与学生的关注点结合,并进行二次加工和创作,以“接地气”的方式提高学生的兴趣。

气象科普以文字图像为主,形式单一。气象科普仍以传统的气象科普宣传栏(展板)、宣传图(册)为表现形式,远远不能满足青少年群体的个性化需求。同时文字图像传播方式单一,缺乏互动,受新媒体的冲击越来越大。而以微信、微博、抖音等为代表的新媒体,通过图文并茂、声影结合的即时展现方式,以其个性化、互动性和传播快等特点被公众普遍接受。

气象科普专业人才匮乏,缺乏长效投入和保障机制。校园气象科普从业人员培养和气象科普基地经费保障问题突出。校园气象科普活动主要在“3.23”世界气象日、“5.12”防灾减灾日、全国科普日、科普活动周等重要时间节点开展,主要以政府公益形式开展,缺乏足够的资金支持,难以常态化开展。校园气象科普人才队伍主要由气象专业人员、校园科技辅导员、气象志愿者等组成,大多为兼职,在气象专业知识和人文社科素养方面很难做到兼而有之,将枯燥难懂的气象专业知识点转化成浅显易懂的科普知识方面难以做到尽善尽美。

现有气象科普设施作用发挥不充分。校园自动气象站是在校学生观测地面气象要素变化情况的基础设施与观测环境,是学生了解气象环境的实物支撑,可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量等气象要素。除积累观测数据外,与学校科学教育不够紧密,未能更大发挥校园气象站优化校园教育环境的作用。

2 校园气象科普工作的探索

顶层设计兼顾点线面,增强校园气象科普活动系统性。对校园气象科普活动做顶层设计,将重要科普宣传节点串珠成线,大范围推广普及科学技术知识。发挥气象、教育、科协、学校各自资源优势,形成社会合力,共同开展气象科普活动。活动主题重点围绕生活中的气象知识、气象防灾减灾、气候变化、生态文明、环境保护、爱护地球等青少年群体关心关注的话题,扩大社会影响力和覆盖面,满足青少年对气象科普的多样性和长期性需求。

建立校园气象科普专业人才培养机制。针对校园气象科普人才匮乏等问题,有学者提出气象科普的持续发展和人才建设方面的对策建议[6-7]。将气象科普人才的培养作为基层气象科普组织工作的重要内容,建立和完善气象科普专业人才培养、考核、使用机制。借鉴国外气象科普经费保障经验,在政府层面设立气象科普专项资助,开展气象科普研究、活动、实践、培训和人才培养等方面的专项资助,吸引高层次的气象科技人才关注气象科普,形成气象科普人才激励和培养机制。加大力度培养一批既懂教学,又懂气象知识的高素质、专业化、复合型校园气象科普人才队伍。以气象科普竞赛、气象科普讲堂、气象微课作品制作为抓手,定期开展气象科普讲解评比活动,促进专业技能提升,提高气象科普人员综合素质。

针对青少年群体,推出校园气象科普精品。众多研究者探讨分析新媒体下气象科普宣传的模式[2-5],以青少年为主要关注对象,气象科普作品要突出气象科学的新颖、奇特、实用和美好,满足其兴趣和探索需求。创新方式方法,通过必要、有趣、合理的讲解和教育示范提升校内外气象科普教育内容质量,提高学生对气象的关注度。将传统媒体和新媒体深度融合,发挥两者各自优势,创作出优秀的校园气象科普作品。

发挥科普教育基地作用,校内校外教育相结合。气象科普基础设施的完善和发展是中国气象科普工作的亮点。未成年人是气象科普的重点对象,中小学校是气象科普的重要阵地。今后的气象科普工作,要重视校内校外气象科普资源的对接,充分利用好各类气象科普教育基地和校园气象站。推动中小学校与本地区的气象科普教育基地、气象台(站)等建立稳定的联系,推动气象科普领域非正规教育与正规教育密切结合。

3 校园气象科普工作案例分析

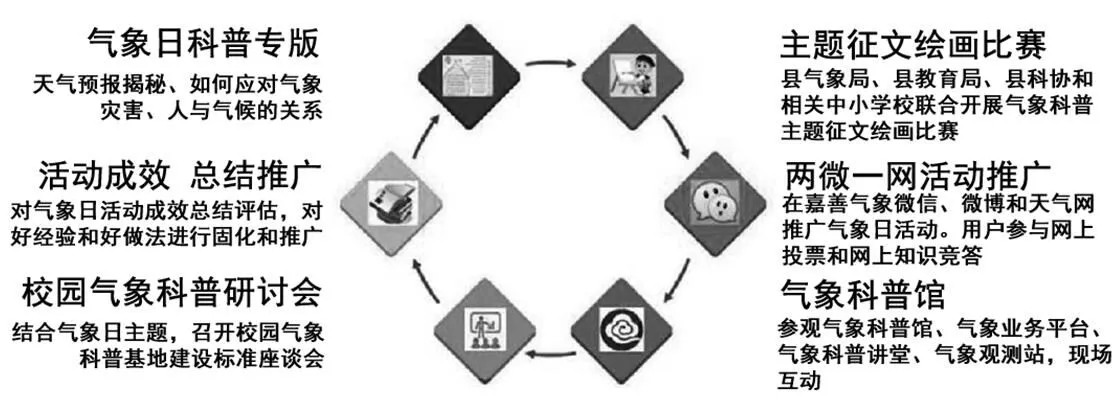

按照目前的主流观点,科普三要素由科普工作者、科普手段和科普对象组成。科普工作者和科普对象相对固定,而科普手段以其内容灵活和形式多样而独具地方特色。尤其在重要的科普时间节点,各地活动精彩纷呈,向全社会普及有关环境保护、气候变化、防灾减灾等气象科学知识,展示气象现代化建设成果。以嘉善在2019年世界气象日期间开展的校园气象科普工作为例,分析科普手段在校园气象科普中的运用,活动流程如图1所示。

图1 “3.23”世界气象日活动策划流程图

3.1 气象科技带来互动体验,展现无穷魅力

根据现代气象科技业务的不同方面,设置不同的探究环节,让学生以气象“气象小观测员”“气象小预报员”“气象小主播”“气象小记者”的身份置身于活动当中,提升气象科技活动的体验感。

在气象科普馆或在校园气象科普教育基地中开辟气象仪器科普专题展区,通过实物、文字和专家讲解相组合的方式,让学生近距离了解气象仪器测量原理,培养其对气象仪器的观察能力,启发学生思考。在室内参观学习的基础上,进入室外气象仪器实验场,了解气象仪器使用方法。通过实习环节,熟悉气象观测数据的采集,使专业知识变得简单 有趣。

在气象小观测员的基础上,运用微信新互动平台,开展我当小小预报员,争做防灾减灾小能手创意活动。进一步激发学生探究气象的兴趣,拓宽学生获取天气信息、气候变化、本地气象灾害及气象灾害防御等科普知识的渠道。

化学镀镍广泛应用于塑胶和铝合金电镀的底层,以及钢铁件的表面镀层。化学镀镍溶液中含有硫酸镍、柠檬酸钠、乳酸钠、次磷酸钠等成分。由于柠檬酸根的抗氧化性较强,用常规的氧化方法并不能有效将其破坏,因此化学镀镍废水的处理还存在较大的困难。对于镍的排放,国内一些地区开始执行GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》中的“表3”规定,即镍的排放限值为0.1 mg/L,传统的氧化-氢氧化物沉淀法已不能满足这一要求。

在进行实况采集和预报分析后,气象小主播上场。在不断观察和学习过程中,让学生了解公众气象服务内容和气象信息的传播方式。培养学生的语言表达、数据分析、临场应变等综合能力,达到寓教于乐的目的。

3.2 气象元素融入特色教育,催生新鲜事物

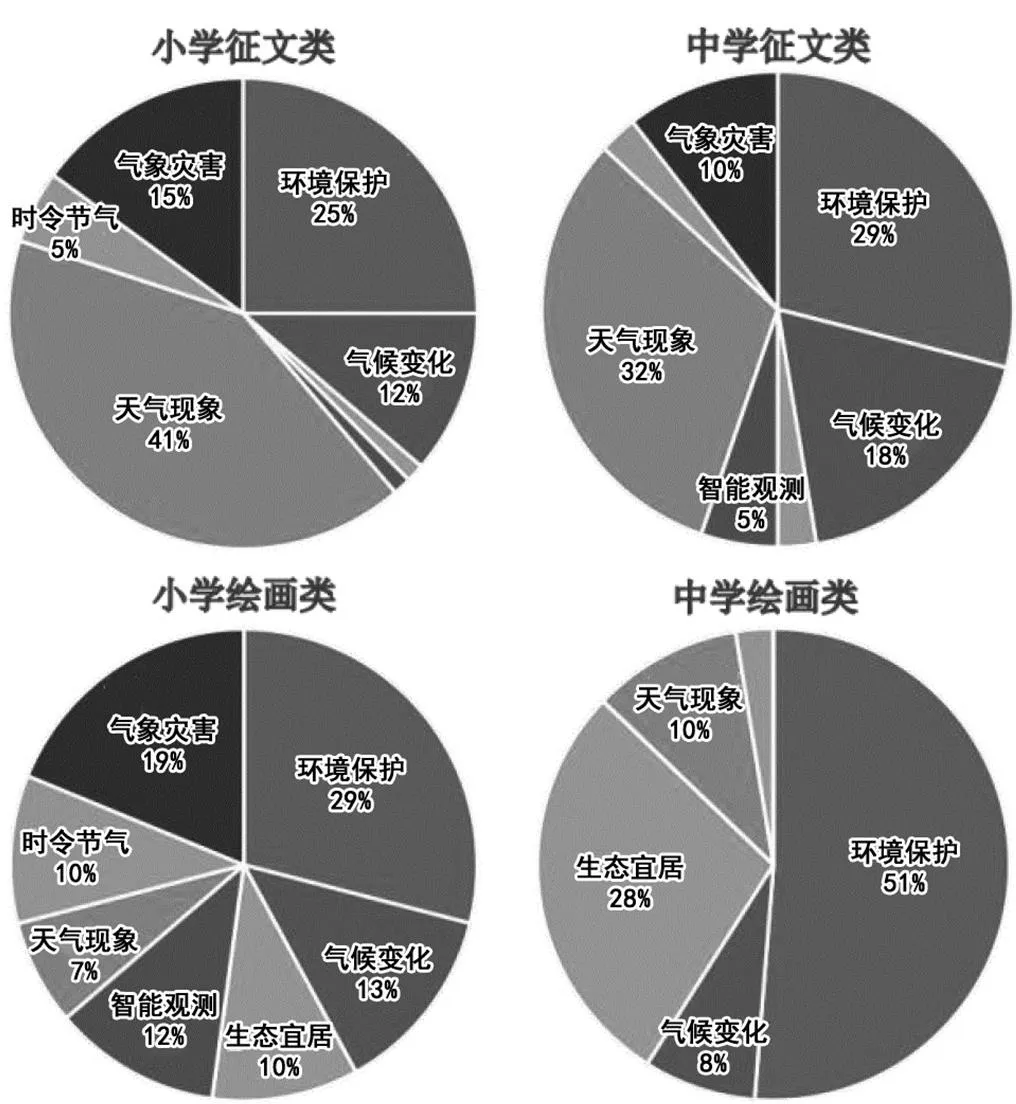

气象日主题征文活动推除出新,覆盖面广。嘉善在2018—2019年世界气象日期间连续两年开展主题征文活动。其中2019年活动范围扩大到全县中小学校,在征文基础上增设绘画环节,不断激发学生对气象知识的探索热情。第一阶段,由学生主创,教师和家长联合指导,寒假期间共同完成创作。第二阶段,经学校推荐、专家评审、线上线下票选后,在征集到的400件绘画和文章中优选266件并确定等次,录用率达到56.5%。第三阶段,对作品分类汇总,印刷成册后做为校园气象科普教材。气象科普教材根据优秀绘画和征文作品就地取材,具有受众面更广、内容多元的特点,分为环境保护、气候变化、生态宜居、气象灾害、天气现象、智能观测、气象和时令节气七个类别。

科普教材就地取材,独具地方特色。征文类对天气现象描写最多,在小学组和中学组中占比达到41%和32%,题材大都为喜闻乐见、所知所感的身边事物,如图2所示。

图2 嘉善中小学生气象科普主题征文绘画数据统计

图2表明中小学生更容易关注和描写身边的天气现象,以童真的眼光细心观察发生在身边的天气现象。而关注环境保护类的文章仅次于天气现象,这与学校和社会对学生低碳保护、爱护环境的教育密不可分。气象灾害和气候变化类文章,小学组和中学组中占比接近,分别为27%和28%。绘画作品中环境保护类选题最多,在小学组和中学组中占比分别为29%和51%。需要说明的是,中学组占比过半,这虽与样本数量有关(环保类/总样本:小学组20/69,中学组20/39),但也能反映出随着年龄的增长,中学生认知能力增强,更加关注环境保护的特点。与征文类不同,以生态宜居为题材的绘画作品出现在中小学生的视野中时,有对未来智能生活的憧憬,也有对美好家园的构想,体现出学生丰富多彩的内心世界。从某种程度上说,以气象科普为主题的绘画和征文活动也从另一方面综合反映了全县中小学生的科学、文化和艺术素养。

气象科普校本教材涉及面广,为校园气象科普研究者提供大量素材。《嘉善县中小学气象科普绘画读本》校本教材图文并茂、内容丰富,介绍了嘉善本地天气气候特征和气象灾害概述。收录部分获奖学生作品,内容涵盖环境保护、气候变化、生态宜居、气象灾害、天气现象、智能观测、气象和时令节气等七个方面。从专业性和可读性角度详细叙述了嘉善各类气象灾害的定义和应急要点等。以小学生的视角,利用书本中学习到的气象知识和对大自然的气象的知识,以绘画和文字为载体,书写中小学生为减少自然灾害给人类和地球带来的威胁,用直观画面和生动的文字展示守护地球家园所作的努力,是认知气象的一把钥匙。

3.3 依托校园科普教育基地建设,建立标准化组织管理 体系

搭建校园科普教育基地标准体系框架。通过文献调查、专家咨询、实地走访,合理布局校园科普教育基地标准体系框架。在建有校园气象站、并依托校园气象站开展气象科普活动的学校,以校园气象软硬件设施建设、校园气象文化建设、校园气象科普传播为主线,探索校园气象科普教育基地建设内容。

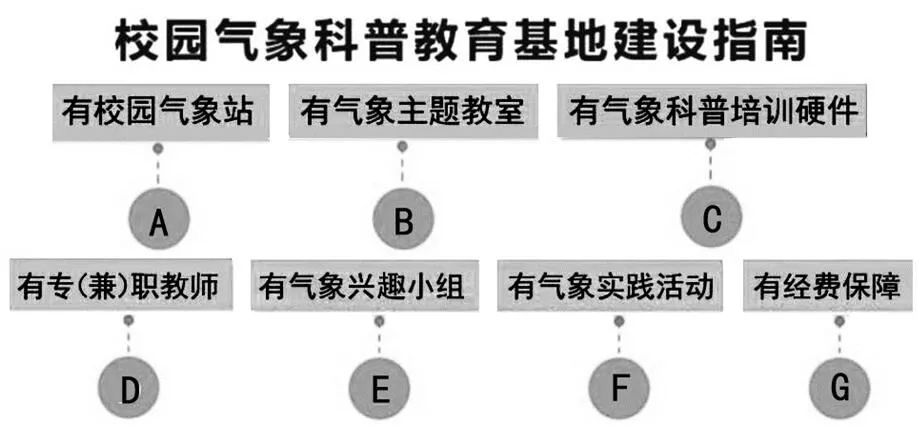

制定校园气象科普教育基地建设指南。2019年,浙江嘉善率先制定DB 330421/T049—2019《校园气象科普教育基地建设指南》地方标准(以下简称《指南》)形成校园气象科普教育基地“七个有”标准,即有校园气象站、有气象主题教室、有气象科普培训相关硬件、有专职或外聘老师、有气象兴趣小组、有气象实践活动、有经费保障,如图3所示。指南的发布实施对于进一步在全县范围内传播气象科学知识、培养和提高青少年学生气象灾害防御和应急避险能力、提升学生的气象科学素质并从小树立人与自然和谐相处和可持续发展的意识具有重要的现实意义。

图3 校园气象科普教育基地建设指南

以《指南》为导向,进一步深化校园气象科普教育基地内涵。嘉善气象部门将以《指南》为导向,引导基础条件较好的学校开展省级和国家级校园气象科普教育基地建设。与学校联合开展气象类科普讲座、研学旅行、世界气象日等活动次数,形成一批气象实践成果,包括但不局限于学生实践报告、科技小论文、征文集、画册等。使校园气象科普教育基地真正成为面向学生传播普及气象科学知识和防灾减灾技能的主阵地。

4 小结及讨论

随着经济社会发展和科学技术不断进步,校园气象科普作为学校非正规教育的重要补充,需要在中小学校全面普及气象科学知识,需要进一步深化校园气象科普教育基地的资源利用效率,需要持续推进防灾减灾校园气象科普工作,有效提升青少年科学文化素养。

分析了校园气象科普教育基地存在的问题,主要表现在内容重“科”轻“普”;气象科普以文字图像为主,形式单一;专业气象科普人才匮乏,缺乏长效投入和保障机制;现有气象科普设施作用发挥不充分,与学校教育的结合不够紧密等四个方面。通过顶层设计兼顾点线面,增强校园气象科普活动系统性;建立校园气象科普专业人才培养机制;针对青少年群体,推出校园气象科普精品;发挥科普教育基地作用,校内校外教育相结合四个方面论述,提出改进对策。

分析了嘉善校园气象科普工作实例,总结出一套行之有效的校园气象科普工作方法。运用现代气象科技成果,青少年以“气象小观测员”“气象小预报员”“气象小主播”“气象小记者”的身份置身于实践活动中,提升气象科技活动带来的体验感,展现气象科技的无穷魅力。将气象元素融入学校特色教育,推出气象日系列活动,打造气象科普精品教材,不断提升师生参与气象科普活动的幸福感和获得感。

在分析嘉善校园气象科普工作实例和改进校园气象科普基地软硬件建设、人才培养,建立长效机制等对策基础上,制定出台了《校园气象科普教育基地建设指南》地方标准,为深化校园气象科普工作提供了操作性强的标准依据。

[1]曹成铭,施威,李忠明.国外气象科普体系建构理论探析及其启示[J].新闻传播,2017,301(4):4-6.

[2]陈辉,王玉岗,王运行.基于科普基地平台建设的气象科普模式研究[J].创新科技,2017,210(8):76-78.

[3]任咏夏.浅谈校园气象科普平台的构建[G]//中国科普理论与实践探索——公民科学素质建设论坛暨第十八届全国科普理论研讨会论文集.北京:中国科普研究所,2011.

[4]吴林,高宪权,葛意活,等.贺州市创新基层气象科普工作实践和思考[J].气象研究与应用,2017,195(1):156-159.

[5]浙江省气象学会校园气象协会.中小学气象科技探究实践[M].北京:气象出版社,2014.

[6]陈云峰,刘波,任珂,等.科普工作常态化长效化的思考与探索——以气象科普业务化为例[J].科技传播,2018,221(20):179-181.

[7]韩琦,陈石定,张蒙蒙.加强气象科普人才队伍建设的对策[J].传播力研究,2019,70(22):230,232.

2095-6835(2020)10-0010-04

P429

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2020.10.004

〔编辑:严丽琴〕