棉花病害全程防治技术研究初报

王晋伟,赵丽红,师勇强,魏锋,冯鸿杰,朱荷琴,冯自力

(棉花生物学国家重点实验室/ 中国农业科学院棉花研究所,河南安阳455000)

病害是棉花生产的主要限制因子之一,全球侵染性棉花病害有260 多种,我国记载有80 多种,其中常见约20 种[1]。 棉花全生育期均可遭受病菌侵害, 病害严重发生和危害会导致产量和品质的损失[2]。科学防治病害有利于减轻危害,保障棉花的产量和品质。

棉花苗病是棉花苗期常年发生的一类病害,主要包括立枯病、炭疽病、红腐病、猝倒病等,常造成棉田缺苗断垄,甚至成片死亡,严重影响棉花的正常生长[1]。 近年来,通常采用种衣剂包衣技术进行防治[3]。

黄萎病在我国各大棉区爆发成灾,严重影响棉花的产量和纤维品质,是目前我国发展棉花生产的重要限制因子之一[1]。 种植抗病品种是防治土传维管束病害最经济有效的措施,但目前我国的棉花抗黄萎病育种尚未取得显著进展,多数品种为耐病品种,在黄萎病发生严重年份,病害仍会发生流行[4-5]。

棉花铃病主要包括炭疽病、黑果病、疫病、红腐病、红粉病、软腐病等[1]。铃病发生后,轻者棉铃不能正常吐絮,重者棉铃不能裂开,形成僵瓣烂铃,严重影响棉花的产量和品质[6]。

本研究将之前筛选出的相关防治苗病[7]、黄萎病和铃病的各种药剂及措施综合应用于棉花病害的防治,评价其对棉花的增产效果,以期为棉花病害的综合防控提供有效的技术支撑。

1 材料与方法

1.1 供试棉花品种和药剂

供试棉花品种中棉所49 和中棉所63 分别为新疆和长江流域主推品种。 以杀菌剂11%(质量分数, 下同) 精甲·咯·嘧菌为防治棉花苗病药剂;以99 植保和棉萎克为防治黄萎病药剂; 以50%多菌灵和75%代森锰锌及成膜剂高脂膜为防治棉花铃病药剂。 上述药剂均购自农药门市。

1.2 试验设置

试验于2018 年和2019 年在中国农业科学院棉花研究所试验地(河南省安阳县白壁镇)进行,该试验地连续种植棉花20 年以上, 属于黄萎病重病田。 种植模式为80 cm 等行距,株距26 cm,密度为4.8 万株·hm-2。 试验共设置5 个处理, 处理IM1:11%精甲·咯·嘧菌包衣+99 植保喷雾+50%多菌灵喷雾+高脂膜, 处理IM2:11%精甲·咯·嘧菌包衣+棉萎克喷雾+50%多菌灵喷雾+高脂膜, 处理IM3:11%精甲·咯·嘧菌包衣+99 植保喷雾+75%代森锰锌喷雾+高脂膜, 处理IM4:11%精甲·咯·嘧菌包衣+棉萎克喷雾+75%代森锰锌喷雾+高脂膜,处理IM5:对照(种子未包衣,且各次叶面施药时仅喷施等量清水)。每个处理4 行区,行长8 m。5 个处理同时在中棉所49 和中棉所63 上进行。

1.3 施药量和方法

播种前棉花种子用11%精甲·咯·嘧菌包衣,使用剂量为制剂量2.5 mL·kg-1种子;6 月5 日开始用99 植保(稀释300 倍)和棉萎克(稀释900 倍)进行喷雾防治黄萎病,每10 d 喷雾1 次,连续喷施3次;8 月1 日开始使用50%多菌灵(稀释800 倍)+高脂膜(稀释800 倍)和75%代森锰锌(稀释500倍)+高脂膜(稀释800 倍),每10 d 喷雾1 次防治铃病,连续喷施3 次。

1.4 发芽率测定方法

参考《农作物种子检验规程》的发芽技术规定[8],将上述包衣种子采用砂床培养法进行发芽率测定,每处理3 次重复,每重复随机选取100 粒进行发芽试验,第7 天调查发芽数,计算发芽率。

1.5 病害调查方法及统计分析

出苗率和发芽率测定[9-10]:播种后随即在每小区行间人工开沟, 均匀撒施包衣种子200 粒,每处理3 次重复,以未包衣种子为对照;每3 d 调查1 次出苗数,至不再出苗为止,计算出苗率。 在室内恒温箱中进行发芽率的测定,每处理设3 次重复,于第3 天、第5 天、第7 天统计发芽数,计算发芽率。

苗病的调查方法[11]:棉花出苗后,每小区中间2行各随机选取2 m 行长作为调查区,每3 d 调查一次死苗数和总株数,至田间不出现死苗,计算死苗率和防治效果。 计算公式:苗病防治效果(%)=(对照死苗率-处理死苗率)/对照死苗率×100。

生物量测定方法[9-10]:田间最后一次调查死苗时,每处理拔苗20 株,进行株高和鲜物质质量的测定。 黄萎病调查方法[12]:于末次使用防治黄萎病药剂后20 d 调查,每小区调查中间2 行,黄萎病分级标准参考行业标准 “棉花黄萎病抗性鉴定技术规程”[13],计算病情指数和防治效果。 计算公式:病情指数=(1 级病株数×1+2 级病株数×2+3 级病株数×3+4 级病株数×4)/ (调查总株数×4)×100,黄萎病防治效果(%)=(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数×100。

铃病调查方法[14]:9 月中旬,每小区5 点取样,每点连续调查10 株棉花, 记录每株病铃数和健康铃数,计算烂铃率和防治效果。计算公式:铃病防治效果(%)=(对照病铃率-处理病铃率)/ 对照病铃率×100。

试验数据采用Microsoft Excel 数据处理软件分析; 用SPSS 17.0 统计软件进行差异显著性分析,采用配对样本t 检验方法检测包衣处理与对照各项指标的差异显著性,用最小显著差数法检验各处理间黄萎病防治效果、铃病防治效果及产量的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 对苗病的防治效果及对出苗和生长的影响

中棉所49 和中棉所63 种子采用11%精甲·咯·嘧菌包衣处理的死苗率较对照显著降低, 对苗病防治效果超过85%;尤其是2019 年中棉所49 种子的11%精甲·咯·嘧菌包衣处理,对苗病防治效果高达96.6%(表1)。

同时,采用11%精甲·咯·嘧菌包衣处理中棉所49 和中棉所63 种子,对种子的发芽率、出苗率和株高均没有显著影响,反而能够增加棉苗植株的鲜物质质量。

表1 杀菌剂包衣处理对苗病的防治效果及对棉花苗期生育指标的影响

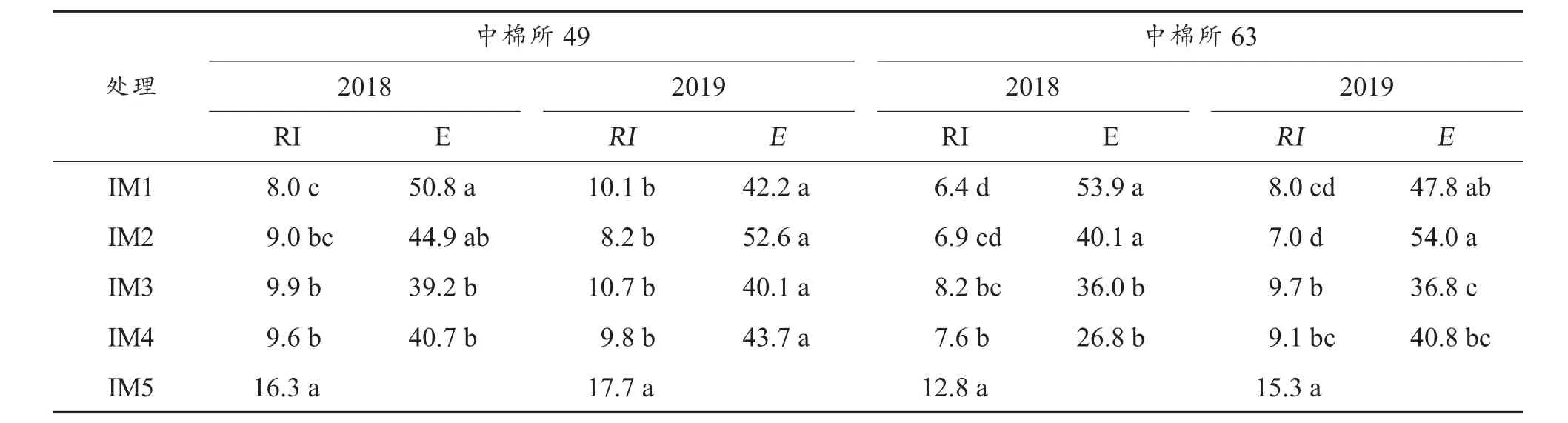

2.2 对黄萎病的防治效果

从表2 可以看出,4 个药剂处理均能显著降低黄萎病的发生严重程度, 处理IM2 和IM4 对黄萎病的防治效果均显著高于IM1 和IM3;2018 年和2019 年的结果趋势一致。

2.3 对铃病的防治效果

使用50%多菌灵+高脂膜和75%代森锰锌+高脂膜喷雾均能显著降低铃病的发生程度, 对铃病具有较好的防治效果(表3)。以中棉所49 为供试品种,2018 年处理IM1 的防治效果最好,为50.8%,显著高于处理IM3 和IM4;2019 年, 处理IM2 的防治效果最好,为52.6%,但与其他3 个处理间差异不显著。以中棉所63 为供试品种, 处理IM1 和处理IM2 对铃病的防治效果好于处理IM3 和IM4,2018 年均显著高于处理IM3 和IM4;2019 年处理IM2 显著高于处理IM3 和处理IM4,处理IM1 显著高于处理IM3。

表2 不同处理黄萎病的发生情况及防效差异显著性分析结果

表3 不同处理铃病的发生情况及防效差异显著性分析结果

2.4 对产量的影响

实收测产结果表明,4 个处理的籽棉产量均高于对照,中棉所49 增产4.7%~11.7%,中棉所63增产4.1%~11.9%(表4)。 其中,处理IM4 增产最……(王晋伟,等)棉花病害全程防治技术研究初报高, 在中棉所49 上增产10.2%~11.7%,2 年中均显著高于处理IM1 和IM3;在中棉所63 上,处理IM4 增产8.4%~11.9%,2 年中均显著高于其他3个药剂处理。

表4 不同处理的产量及增产差异显著性分析结果

3 讨论与结论

在棉花生产过程中, 多种病原菌会发生危害,导致棉花的产量损失[1]。 由于枯萎病已经通过抗病育种得到解决, 因此本研究主要针对棉花苗病、黄萎病和铃病进行综合防治技术研究。 结果表明,播种前采用杀菌剂11%精甲·咯·嘧菌进行棉花种子包衣处理,对苗病具有很好的防治效果,该结果与师勇强等[7]的研究结果一致。 黄萎病发生初期(6 月初)分别使用99 植保和棉萎克喷雾防治黄萎病,结果表明棉萎克对黄萎病的防治效果显著高于99 植保。铃期,在添加高脂膜下,分别采用50%多菌灵和75%代森锰锌喷雾防治铃病,前者对铃病的防治效果优于后者。 实收测产表明,上述不同防病措施的组合应用,对棉花具有显著增产作用。因此,根据试验结果,建议在棉花生产中,采用如下综合措施防治棉花病害:播种前采用杀菌剂11%精甲·咯·嘧菌进行棉花种子包衣处理;6 月初采用棉萎克每10 d喷雾1 次,连续3 次;铃期采用50%多菌灵每10 d喷雾1 次,连续3 次。