基于生物学学科核心素养的深度复习研究

许辉

摘要:以“生物的变异”为例,讨论如何以生物学学科核心素养为导向,以学生为主体,引导学生自主构建知识框架,提高学生知识迁移能力。

关键词:核心素养学生主体

中图分类号:G633.91 文献标志码:B

1引言

自《普通高中生物学课程标准(2017年版)》(以下简称《新课标》)颁布,我国普通高中生物学教学迈入以核心素养为导向的新阶段。立足于核心素养,是培养全面发展的接班人,实现立德树人的保证。《新课标》提出的生物学学科核心素养包括生命观念、科学思维、科学探究和社会责任。其中,科学思维是科学探究的重要内涵,科学探究是思维的实证过程,在思维和探究的过程中,形成基本的生命观念,当学生能够基于对生物学的认识、态度和价值观参与个人与社会事务的讨论,做出理性解释和判断,采取决策和行动,尝试解决生产和生活中的生物学问题时,即承担了社会责任。学科核心素养的落实是基于课堂教学,基于学生的自主学习,通过自主学习,学生形成认知结构,理解学科的基本概念、基本原理,形成基本態度和方法。其中,学科核心概念是学生构建学科基本结构的基础,掌握学科的基本结构,有利于学生对学科知识的迁移应用,有利于学生应用学科知识解决实际问题,提高分析问题和解决问题的能力,培养学生的创新精神和实践能力。

目前,高三复习课多采用“教师带领学生复习知识点一教师向学生呈现知识结构一配合刷题”的教学流程,或者把复习课当成新课重新上一遍,其本质仍是教师传授知识,学生被动接受知识,与新课改倡导的教师引导学生主动探求知识,主动学习知识相违。这些方法也许在短时间内可以提高学生的解题能力,但是忽视了学生的主体地位,不利于学生宏观上掌握学科基本结构,很难提高学生的知识迁移能力及在真实情境中应用知识解决问题的能力。

下面以“生物的变异”为例,讨论如何在教学中以学生为主体,引导学生自主构建知识框架,提高学生知识迁移能力,培养学生的核心素养。

2“生物的变异”的教学目标

①通过分析枯草杆菌野生型和突变型在分子水平上的区别,形成结构与功能观。

②逐步分析真实情境的生物学问题,提高科学思维能力,提高分析问题、解决问题的能力;追根溯源,养成乐于探索生命奥秘的科学态度。

③通过设计科学实验解决实际问题,掌握科学探究的基本方法和思路,提高科学探究能力;

④结合基因突变和基因重组分析可遗传变异的来源对生物进化的意义,理解生物多样性,形成珍爱生命、保护生物多样性的社会责任和担当。

3“生物的变异”的教学过程

3.1引入课题

教师展示不同变异类型引起生物产生不同变异的图片,以及考纲中对生物的变异相关内容的具体要求,使学生形成对学习目标的感性认识。

3.2学习可遗传变异和不可遗传变异

教师展示资料:遗传学家曾做过这样的实验:长翅果蝇幼虫的正常的培养温度为25%,将孵化后4~7d的长翅果蝇幼虫放在35~37°C的环境中处理6~24h后,得到了一些残翅果蝇。

教师根据资料,提出问题:①果蝇变异了吗?是可遗传变异还是不可遗传变异?②请针对出现残翅果蝇的原因提出假说,进行解释。③请设计实验探究该变异是可遗传变异还是不可遗传变异,写出实验设计思路,预期结果与结论。

设计意图:教师重现教材内容,引起学生对教材的理解和重视,加强学生对变异的认识,促进学生运用已有知识储备进行可能性分析。学生易分析出:可能是温度影响了酶的活性,进而影响了翅的形成,或温度影响了酶的活性进而影响了基因的表达过程;温度影响了DNA的结构,引起变异。在此基础上,教师引导学生归纳可遗传变异和不可遗传变异区别,并追问:如何设计实验探究该变异是否为可遗传变异?学生对实验结果进行预测,分析得出结论。学生在思考的过程中,培养了科学探究能力,发展科学思维,提高了语言表达能力。

3.3学习基因突变

教师要求学生回忆可遗传变异的来源,以及所学过的关于基因突变的内容。

设计意图:教师要充分调动学生的积极性和主动性,采用学生回忆、教师补充的形式,既可以检测学生对知识的记忆情况,查缺补漏,又避免单纯的教师传授知识,学生被动接受知识。

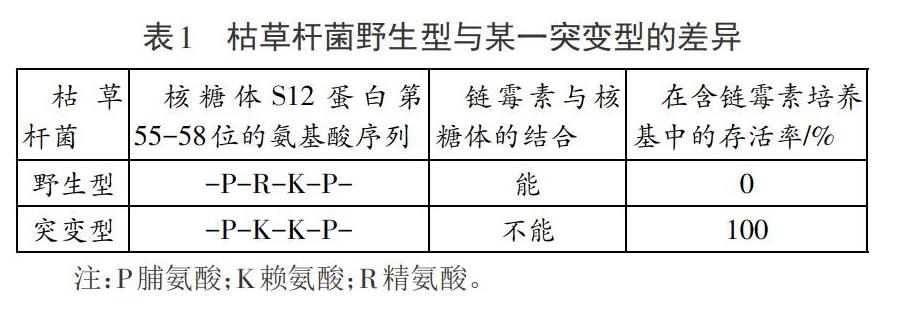

教师展示资料(表1)。

教师根据资料,提出问题:①野生型枯草杆菌为什么对链霉素敏感?②突变型枯草杆菌为什么对链霉素不敏感?③该变异属于哪种变异来源引起的?为什么?属于该变异的哪种类型?为什么?④基因突变一定会引起蛋白质发生改变吗?为什么?⑤为什么会发生基因突变?基因突变很容易发生吗?什么时候不稳定?为什么?⑥本实验突变型的产生属于有利变异吗?基因突变一定产生有利变异吗?为什么?如果培养环境中没有链霉素该变异属于有害变异还是有利变异呢?那么,基因突变有意义吗?⑦枯草杆菌的突变与链霉素有关系吗?链霉素在这里起什么作用?

设计意图:本资料是高考题题目内容,教师利用高考题,设计由浅到深的问题串,引导学生回忆基因突变的有关内容,从分子水平分析产生抗性的原因,培养学生对真实问题的理解和分析能力。教师通过问题,检查和了解学生对知识的理解程度和掌握程度,帮助学生巩固知识、运用知识,鼓励和引导学生深入思考问题,发展学生思维能力。在提问过程中,教师要重视提示和探询,即提示学生已学的知识或生活经验,引导学生更深入地思考、更全面地表达,通过探询改善应答、突出重点、修正答案。学生不仅知道了枯草杆菌对链霉素抗性的表现,而且知道了抗性产生的分子原因,对基因突变有了全新的认识,培养了科学思维能力。

3.4学习基因重组

教师展示资料:某大肠杆菌能在基本培养基上生长,其突变体M和N均不能在基本培养基上生长,但M可在添加了氨基酸甲的基本培养基上生长,N可在添加了氨基酸乙的基本培养基上生长,将M和N在同时添加氨基酸甲和乙的基本培养基中混合培养一段时间后,再将菌体接种在基本培养基平板上,发现长出了大肠杆菌(x)的菌落。

教师根据资料,提出问题:①突变体M和突变体N的产生属于哪种变异来源引起?为什么?②大肠杆菌(x)的产生属于哪种变异来源引起?该变异的类型有哪些?什么是自由组合?什么是交叉互换?大肠杆菌是原核生物没有有性生殖,怎么会发生基因重组呢?③原核生物为什么会进行自然的转化呢?④人类个体与父母之间的差异主要靠什么变异来源?为什么有性生殖生物比无性生殖生物高等,更具有优势?

设计意图:教师提供资料,引导学生回忆基因重组的有关内容。通过对比原核生物、真核生物、无性生殖、有性生殖对生物的进化和适应进行深入分析。学生理解自然转化和基因工程的联系,自由组合、交叉互换及转化为什么都属于基因重组,培养了科学思维能力,能结合基因突变、基因重组分析生物多样性的产生及对自然的适应,从而培养保护生物多样性的社会责任。

3.5课堂小结升华

教师总结:本节课复习了可遗传变异、不可遗传变异,及可遗传变异来源中的基因突变和基因重组。变异是生物多样性产生的原因。在变异的基础上,生物经人为选择或自然选择而朝着一定的方向发展,这就是进化。

4教学反思

关于生物变异的内容较多,一堂课进行深度复习必须要求精简,选取的资料来自教科书和高考题。教师所提供的3则资料涵盖了可遗传变异和不可遗传变异、基因突变和基因重组。设计问题由浅入深,既带领学生复习了知识结构,又使学生对所学知识进行了深入的理解和应用,促进学生通过理解从枯草杆菌内部的结构和功能关系、微生物的进化与适应,形成生命观念。学生通过运用所学知识进行严密的科学推理以分析问题,进而解决问题,培养了科学思维。在分析现象时,学生能通过观察进行提问并设计实验,对实验结果进行预测和讨论,培养科学探究能力;并通过生物变异产生多样性对自然的适应之难,引发对生命的敬畏,从而培养保护生物多样性的社会责任。生物学学科核心素养的落实根据每节课的教学内容各有侧重,其达成不是一蹴而就的。这就要求教师将核心素养落实到每堂课的教学环节中,促进学生生物学学科核心素养的发展。