指向学科核心素养的生物学科学史实践架构

孟凡龙 张秀红

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》(以下简称《新课标》)在“实施建议”中指出:“科学是一个发展的过程。学习生物科学史能使学生沿着科学家探索生物世界的道路,理解科学的本质和科学研究的思路和方法,学习科学家献身科学的精神,这对提高学生的生物学学科核心素养很有意义。”高中生物学课堂教学中有不少成功的科学史教学案例,但也有一些值得关注的问题,如目标单一、大材小用,拔高拓宽、加重负担,材料粗放、教学吃力,理解偏颇、评论失当等。在科学史的课堂教学中,教师如何培养学生的科学精神、养成科学思维的习惯,促进学生形成积极的科学态度,进而树立社会主义核心价值观、落实立德树人根本任务?

科学史具有科学、历史、文化、社会等方面的多维度性,使科学史在相互关系中得到表达,体现了科学事实客观存在的形式,特别是大科学时代的到来,科学史的边界在不断地扩展,科学发生的运动、变化和发展,成为科学史再发展的依据和基础。从历史上看,对科学史的研究经过了内史、外史和综合史,科学作为动态发展的人类活动,它的发展往往是内因、外因等多种因素相互作用的结果。对科学史研究的把握有助于教师在生物学科学史课堂教学中找准定位、明确方向。

1以“建构性学习”为教学理念指引

建构主义是关于知识和学习的理论,强调学习者的主动性,认为学习是学习者基于原有的知识经验生成意义、建构理解的过程,而这一过程常常是在社会文化互动中完成的。建构主义学习观认为学习是学习者根据自己的经验背景,对外部信息进行主动地选择、加工和处理的过程。学习者主动地建构知识的意义,对所接受到的信息进行解释,生成了个人的意义或者说是自己的理解。何克抗(1997)总结了建构主义学习环境的四大要素:情境、协作、会话和意义建构。高文(1999)提出建构性学习应具备的四个核心特征:积极的、建构性的、累积性的、目标指引的。

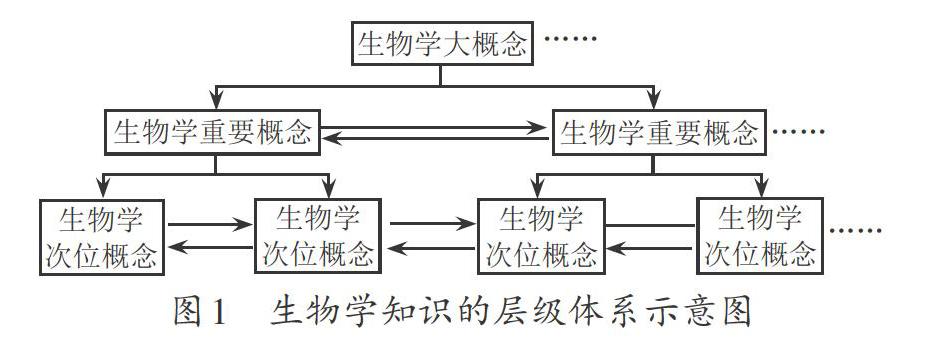

在生物學科学史的课堂教学方式的选择中,注重以学习者的学习为中心,创设现实问题情境,基于项目化学习培养学生的高阶思维和跨学科思维,进而实现科学史的深度学习。《新课标》中提出,模块内容聚焦大概念,应突出重要的生物学概念。大概念处于生物学科中心位置,包括对原理、理论等的理解和解释,对学生学习具有引领作用。在教学中要善于运用大概念、重要概念和次位概念建构概念体系组织内容框架,将科学史内容融合到相关概念层级中,避免知识的割裂和碎片化,准确把握知识的深度和广度,有助于学生对知识的深度理解和迁移应用(图1)。

2以“学科核心素养”为教学目标导向

“人的全面发展”是马克思主义的基本原理之一,也是我国教育方针的理论基石。“人的全面发展”原理的制度化、通俗化、本土化、课堂化过程是其落地实施的实践具体化。以树人为核心,以立德为根本,促进人的全面发展是教育教学的本质特征。

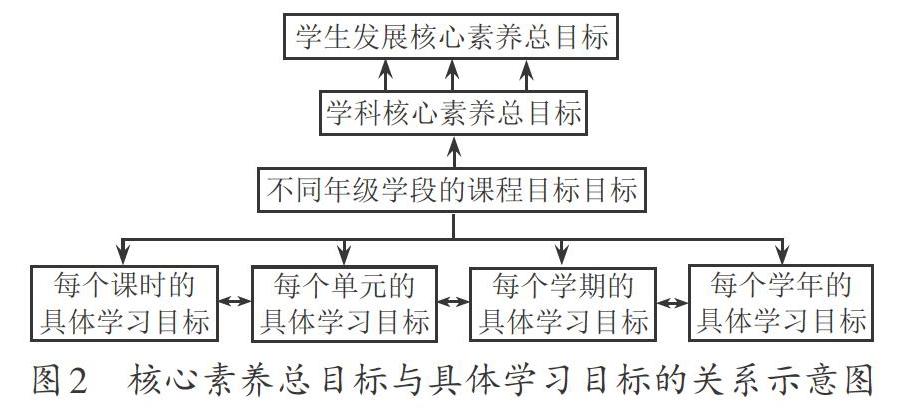

学生核心素养的发展是渗透在整个教育教学过程中的,学科的每一课时、每一单元、每一模块都为发展学生的核心素养起着自身独特的贡献,在众多学科的努力下最后汇聚成学生发展核心素养(图2)。在学科核心素养的关照下,在课程理念的指引下从大概念出发,加强单元设计引领,进而具体落实到每个课时学习目标上。每个课时学习目标的制定都应保持与实现学科素养本质上、趋向上的一致性,而不是无差别的等同,使得每节课或每个单元的教学都成为达成核心素养目标的阶梯。

在教学目标设计时,教师需要把握课时教学目标与单元教学目标、课程目标、学科素养之间的逻辑关系,要在学科核心素养和课程理念的指引下,凸显单元学习目标的阐述逻辑,在细碎的、具体的事实性知识的基础上,把握与其他重要概念之间的联系及其所属大概念的内容框架,关注知识点之间的内在逻辑关系,体现综合性和实践性,注重层次性和递进性,彰显单元学习的特点。在此基础上尝试制订高中生物学必修模块

1中“光合作用发现史”一节的教学目标。

①通过光合作用相关科学史资料的分析,认识光合作用的大致过程,理解光合作用在生物界乃至整个自然界物质和能量转换中的地位和作用,基于相关科学家的研究结果,阐明影响光合速率的内外因素及其在生产实践中的应用。②能初步尝试制定简单的实验方案或在给出的多个方案中选取恰当的方案并能实施,能运用设置对照实验、控制单一变量、增加重复实验次数等方法,提高实验结果的可靠性,能与他人合作开展探究活动,规范撰写实验报告,与他人交流所得结果和存在的问题。③能运用细胞需要不断与环境间进行物质和能量交换、需要生活环境的稳定等知识,关注环境保护等议题,初步形成保护环境的意识,养成健康的生活方式。在理解光合作用本质的基础上,通过论证进行科学解释,从生命观念的视角解决现实问题,基于深度学习发展学生的生物学学科核心素养。

3以“生成性思维”为教学过程进路

“生成”的本意某物从不存在到存在、从存在到演化的过程,是指事物存在的过程,是用来解释事物演化过程与发展机制的概念。生成性思维认为事物及其本质和规律是在其发展过程中生成的而不是预先存在的,其核心是用创生、变化、发展的观点去看待事物及其发展,具有重关系、重创造、重非线性、重过程、重具体等特征。在生成性思维视阈下,学生是生成性的存在,具有无限的发展可能,教学是过程性的存在,具有无限创生的可能。学习是特殊的实践活动,学习实践属性具有情境性、过程性,在学习的过程中,学生实现知识的理解、思维的发展、情感的体验、人格的养成和意义的建构。

教学过程总是充满着生动性、具体性、丰富性和开放性的活动方式和活动事件,这正是其彰显价值意蕴的基础。要实现教学的过程价值,必须确立生成性的教学过程观,追求教学活动的过程意义。生成的核心就是在过程中,发挥创造的可能性。教学过程的创造性意味着学生在知识与能力、经验或体验、情感态度和价值观等方面的不断丰富、完善和成熟。教学过程中的活动是一种有目的有意识的实践活动,其客观性、确定性、普遍性、中立性融合在教学过程、活动结构之中,生成性的教学过程崇尚教学过程中的民主性、整体价值、转化方法论与回归生活世界。

在生物学科学史的课堂教学中,学生的思维碰撞、错误观念、意外收获等都是非常珍贵的生成资源,积极投身到动态开放的课堂中,充分发挥生成性思维的作用,引领学生进行创造或创生,通过交往对话、体验感悟生成新的认知实践,通过搜集信息、深度拓展构建新的生活观念。生成力强大的课堂是建立在“活课堂”的基础之上的,学生在对科学家的研究背景、实践过程、科学精神、伟大贡献、社会价值等方面提出现代解读时,正表明学生在积极使用创造性思维、发散性思维进行思考,这是深度学习发生的外在表现。

4以“SOLO分类理论”为教学评价依据

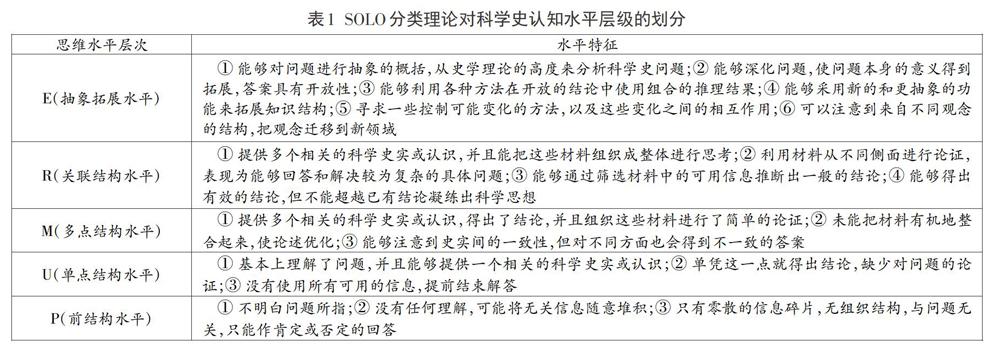

SOLO(Smcmre of the Observed Learning Outcome)分类理论是由澳大利亚教育心理学家彼格斯在皮亚杰认知发展阶段理论基础上建立起來的一种以等级描述为特征的质性评价方法。该理论具有清晰的被确认的层次体系,可根据个体在解决某一具体问题时的学习表现,来判断其认知学习效果(表1),有利于考查和评价学生的能力所处层次和阶段,并使之可视化,一般用于探索和帮助解释一系列学习领域方面的认知发展。

SOLO分类理论根据学习结果的复杂性,将科学史的认知水平分为5个层次,层次越高,认知结构越复杂。但并不是层次越高越好,实际教学过程中可根据具体的教学内容和学生特点等因素对教学目标、内容和方法制定相应的SOLO水平层次,并适时调整层次要求,也可以在不同层次更加具体化,如在R(关联结构)层次可再设置R1(低关联)、R2(中关联)、R3(高关联),这样不仅有利于因材施教的细致化,而且可以使教学资源得到有效利用,提高整体教学效果,使学生得到最优化发展。

科学史是科学和科学知识,包括自然科学和社会科学的历史发展的研究,科学史往往是在一个进步的叙述中呈现在真实的理论,更换错误的信念。生物科学史中蕴含着丰富的科学思想、科学方法、科学世界观、科学精神和科学态度等内容,具有很高的教育价值。尤其是生物科学史中的许多经典实验,是培养学生科学素养的最好范例,教科书编写应利用好这些资源。通过学习生物科学史引导学生沿着科学家探索生物世界的道路,理解科学的本质和科学研究的思路和方法,学习科学家献身科学的精神。这对提高学生的生物学学科核心素养是很有意义的。这些生物科学史中不仅仅记载着生命科学知识的形成过程,还蕴含着科学家的创造性思维方式和科学的研究方法,体现着科学家的科学态度和科学精神,是培养学生生物学学科素养的生动教材。通过对科学史的深度学习,学生能以自己的思考和方式,践行科学家们的实践之路,体验为科学真理而奋斗的艰辛历程,无疑有着极为重要的意义。

——博弈论