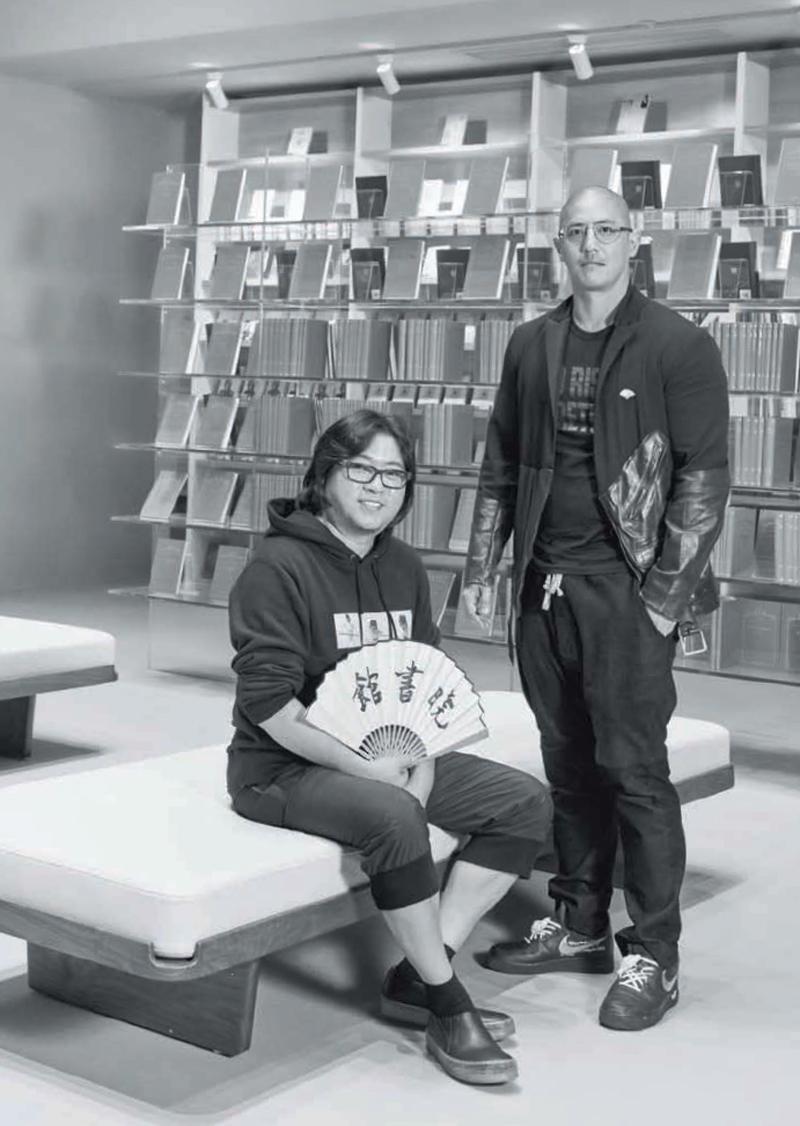

书香绕城

张伟豪

继杭州良渚之后,由高晓松创办的晓书馆终于在烟雨南京在添新枝。南京晓书馆由蒋友柏设计,他用取自古城墙的灵感,以填缝的方式,将新与旧的平衡、传统与未来的延展,注入这座有着历史感的建筑里。

蒋友柏自己也未曾想到,第一次到南京,是为了一座公益国书馆。在接到为南京晓书馆做设计的邀约之后,他与馆长高晓松一起,登上了南京古老的明城墙,被城墙上有着斑驳痕迹的古砖所打动。“城墙是一层一层积淀而成,历史与文化、哲学与艺术、音乐与电影也是如此,是经过雕琢、长期积累而形成坚实城墙.积淀出一个又一个充满想象、底蕴丰富的知识之城。”在那个当下,他便想到要用砖与城墙的概念来做书馆的设计.重新演绎古今交汇的南京人文情怀。

高晓松创办的第一座晓书馆,位于杭州良渚.是华夏古文明的遗存之地,虽开馆不多时,但已成为全国文青与爱书人士热衷于谈论和到访的精神补给地。高晓松坦言,自那之后,全国各地请他和负责晓书馆持续运曹的大屋顶文化团队开办图书馆的邀约如雪片般来袭,让他既幸福又感到责任重大更需严谨对待。如今,第二座晓书馆终于落户在新旧岁月交汇之处的秦淮河畔,谈起为何选择南京,高晓松则感叹:“不是南京需要我和图书馆,是我需要南京。我需要这个国书馆,这是我的梦想。这个梦想像种菜一样,要种在土地肥沃,拥有阳光雨露的地方,种在有很多文人的地方。南京就是这样充满人文和艺术气质的城市。”而对设计师蒋友柏来说,南京这座与他颇有渊源的城市,更像是一个交织着各种语汇的生活熔炉。“宫廷文化遗迹旁边就是街景文化,這是一种很现代的生活方式。我希望用设计达到的,也是一种融合。”

在前期的设计沟通上,两人的交流方式也简单而高效,蒋友柏笑说:“他读过很多书,有丰富的知识储备,是一个很会说话的人,在他面前,我可以完全不用讲话.这是极大的享受。”高晓松给他的唯一“要求”,便是不能太东方。“他的意思是不要做成太古旧的东方,对我来说,东方文化是我做设计的本,如何呈现东方但又让人感觉不出东方,是一个有趣的课题。我想用新的美感和手法来呈现新的古意。”

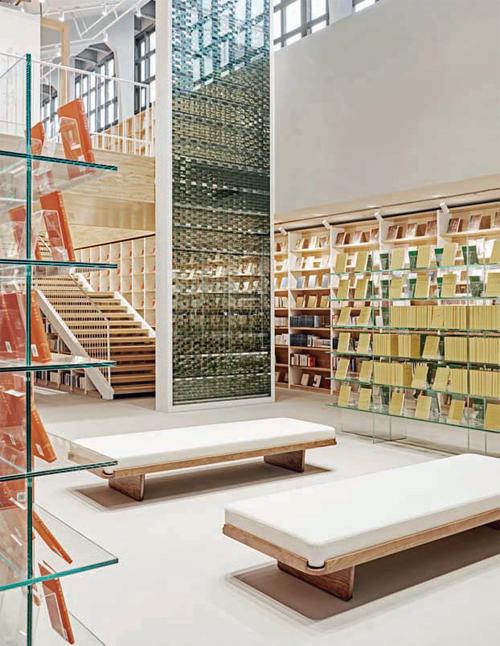

晓书馆的建筑前身是一座有着历史感的印染厂,改建时,如何从新旧之间找到生动的平衡.也是蒋友柏考虑的因素。“我的处理方式是填缝,在旧时间中用新的时间去填缝.在旧的材质中用新的美感去填缝,不去干扰旧的时空,让它有新的过道仪式。”于是,他把南京城里的诸多意向元素.“一城、二马道、三瓮城、四城门”用不着痕迹的方式“藏”在书馆的空间里,具象成了“文化客厅”“文化花园”“城墙阅读区”“文化织台”“绘本角”等功能区域。

玻璃材质的书架不仅带来现代气息,更营造出一种悬浮在空中的视觉效果。

站在通透而宽敞的晓书馆里,面对着偌大的建筑空间,你完全不会感受到冰冷与疏离,反而会从诸多设计巧思,例如从书海中穿行而过的小径、仿佛飘浮在空中的玻璃书架、从天而降的玻璃幕墙、可以拾级而上的木质楼梯中找到一种值得玩味的互动趣味。除此之外,一向对设计细节极为挑剔严谨的蒋友柏亦考虑到空间里每处角落的光线流动是否适合阅读,人们在拿取书本时所触及到的材质是否温暖,坐下阅读时是否有更多层次的选择……他选择的设计材料,都是朴实无华的,这与他“让书而不是设计成为主角”的发想吻合。在他的想法中,书是这里的主角。他只是提供了一个画框,而画面需要所有来现场的读者一起完成。

漫步晓书馆,会发现这里真正的主角——藏书,亦能带给你另一番惊喜。四万册的藏书,以文史哲为主,由馆长高晓松亲自指导收集。你会在某个架子上发现珍稀版本的古代艺术册页集,也会看到商务印书馆、中华书局出版的极少见全套文史哲经典。南京晓书馆仍延续了晓书馆对书籍的彩虹分类法,通过不同的色彩来分类陈列图书,便于读者的取与还。

在开馆同期,晓书馆还献上了另一重磅文化活动——“哈佛大学杂书馆特藏展”中国巡展首站,之后也会开展“伴读分享会”及“思想福袋”赠阅活动,用多元的方式,建构分享知识与文化的精神场域。