麻姑的指爪:扪虱、搔痒、性幻想及其他

王宏超

人的身体有多种感觉,诸如视觉、听觉、味觉、触觉和嗅觉等,痒是触觉之一种。除了病理学意义上的瘙痒之外,日常生活中的痒颇令人苦恼。有时候,痒比疼痛更让人难以忍受。苏东坡说:“人生耐贫贱易,耐富贵难;安勤苦易,安闲散难;忍痛易,忍痒难。能耐富贵、安闲散、忍痒者,必有道之士也。”(《东坡志林》)真可算是深得三昧之语。

据说,古代最残忍的刑罚还不是“杀千刀”之类的酷刑,而是“笑刑”。在脚底抹上蜂蜜,让羊来舔,人会奇痒难忍,大笑而死。余华的小说《现实一种》中就有类似的虐杀情节。但丁《神曲》中的地狱之第八圈,伪造金银者遭受的是永恒之痒刑:

由于没有其他方法止住身上的奇痒,

只能把指甲深深陷入肉中。

因此指甲就把痂皮搔下,正好像一把刀从鲤鱼或是

从鱼鳞更大的鱼身上刮去鱼鳞一样。

(《神曲》,朱维基译,上海译文出版社2011年,第193页)

这样的折磨,读来令人毛骨悚然。

痒的原因有多种,对古人来说,身体发痒的主要原因大概就是虱子与跳蚤。这些恼人的小东西,在历史与文化中也留下了不能忽视的痕迹。

一、虱子和跳蚤的历史

虱子的进化

虱子是与人类关系最为密切的生物之一,早于人类存在的虱子可以说伴随了人类漫长的历史,人类摆脱虱子也只是近数十年的事。生虱子不分贵贱等级,生活条件有限的普通人自不必说,他们大多不常更换衣服,无条件或极少洗澡,身上的虱子自然是满坑满谷,到处都是。就是达官显贵、太太小姐们,也都是虱子遍身的。美国人类学家路威(R. H. Lowie)写道,“十八世纪的太太们头上成群的养虱子”,皇宫中的女性们“重重扑粉厚厚衬垫的三角塔终于满生了虱子”(《文明与野蛮》,吕叔湘译)。这话不只是一种比喻,其实就是现实的写照。

虱子是一种寄生虫,繁殖能力和传播能力都很强。作为一种生物,虱子的起源甚至早于人类,科学家发现,至少在六千五百万年前,虱子就已经存在了。有科学家还推测,恐龙的脾气之所以很暴躁,主要是因为常年被虱子折磨和骚扰(《每日邮报》,2011年4月6日)。人类的整个历史也都遭受着虱子的困扰,所以脾气也好不到哪里去。

虱子的历史久远,有学者认为它们是石炭纪蟑螂的前身。虱子最初并非是寄生虫,而是独立生存的。但在进化过程中,虱子聰明地在人的身体上找到了理想国,温暖、衣食无忧,没有争夺食物的对手,也没有来自其他动物的攻击,于是“它牺牲了自由,从此不再为食宿问题而奔波”(汉斯·辛瑟尔[Hans Zinsser]《老鼠、虱子和历史:一部全新的人类命运史》,重庆出版社2019年,第183页)。靠出卖自由来换取安逸的生活、财富和地位,至今也是其他一些高等动物进化或者退化的逻辑。虱子的这一进化过程很漫长:

虱子也并非总是需要依靠宿主才能生存的生物。它们曾经是一种热爱自由的生物,当其他昆虫向它们打招呼时,它们能够用复眼望着对方,对之报以微笑。这是比《独立宣言》的颁布还要遥远许久的事儿了,因为虱子花了好几个世纪才放弃它的个人主义。(《老鼠、虱子和历史》,第181页)

虱子寄宿在人类身体上,但较之于人类对其的厌恶,虱子却展现出了对“主子”极高的忠诚。虱子研究领域的权威学者尤因(Ewing)曾以为虱子可以随意更换宿主,但著名的医学家汉斯·辛瑟尔经过实验却发现:“一只虱子更换了宿主之后,可能会导致其消化困难,甚至足以致命。”(《老鼠、虱子和历史》,第185页)

虱子的忠诚不只体现在“安土重迁”的观念上面,它竟至于会根据宿主的肤色来改变自己的肤色,按照民族主义者们的说法,称它们为“虱奸”也毫不过分:

虱子会根据宿主的颜色调整自己的颜色以求适应,所以非洲的虱子是黑色的,印度的虱子是烟熏色的,日本的虱子是黄棕色的,而北美印第安人身上的虱子是深棕色的,因纽特人身上的虱子是浅棕色的,而欧洲人身上的虱子则是脏灰色的。(《老鼠、虱子和历史》,第188页)

虱子与跳蚤

虱子与跳蚤是不同的物种,外形、习性、寿命等,尤其是移动方式,都不相同。但它们有时候会被混用或弄混。有名的例子如张爱玲,她在《天才梦》一文中有句透彻得让人近乎绝望的话:“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子。”有人提醒说,这里的“蚤子”应为“虱子”,她后来说:

《张看》最后一篇末句“虱子”误作“蚤子”,承水晶先生来信指出,非常感谢,等这本书以后如果再版再改正。这篇是多年前的旧稿,收入集子时重看一遍,看到这里也有点疑惑,心里想是不是鼓上蚤时迁。(《对现代中文的一点小意见》)

不知“水晶先生”的依据何在,这里似乎也不用更改,袍子里也确实可能有跳蚤。

虱子和跳蚤虽有不同,但是在制造人体瘙痒这一点上,却是联手共存的伙伴。《格林童话》中有一篇寓言《虱子与跳蚤》,开头讲道:

一只虱子和一只跳蚤合住一室。有一天,它们在鸡蛋壳里酿啤酒,虱子一不小心掉了进去,被烫伤了。小跳蚤于是大呼小叫起来。小房门问它:“小跳蚤,你干吗尖叫呀?”“虱子被烫伤了。”

“小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣。”这可能是常年做邻居结下的战友情谊。

跳蚤比虱子块头要大,也更强健。晚清出使英国的使臣郭嵩焘,曾应邀在英国观看过一次驯跳蚤的表演:

又有一小院,用蚤驾车、推磨、放炮、车水,及装两人对立,以蚤为首,而系两铅刀其足,两相击刺。云其蚤亦须教练数月乃能习,夜则捉置臂端,食饱乃收入匣中,置温水瓶于其旁使就暖,亦一奇也。(郭嵩焘《伦敦与巴黎日记》,钟叔河、杨堅整理,岳麓书社2008年第二版,第375页)

这真是闻所未闻的奇事。若说孤证不可信,随行的翻译张德彝那天也去参观了,记录更为详细:

又一小屋内演蚤戏。系一人养蚤四枚,入者一什令,乃令其拽车推磨,车、磨与真无异,大比绿豆。据云养已四年,每晚令伏于手指,吸血一小时。其手有血痕肿处。虽属精能,亦良苦矣。(张德彝《随使英俄记》,杨坚校点,岳麓书社2008年,第389页)

若所述是真,那么这种事也只有跳蚤能做,“行不敢离缝际,动不敢出裈裆”(阮籍《大人先生传》)的虱子恐怕是不敢的。

对跳蚤的观察

虱子和跳蚤虽然与人类相伴已久,但人类却不知其详。人类对于虱子的科学观察不知源于何时,但对于跳蚤的第一次科学观察却是科学史上的一件大事。这一观察要归功于英国著名科学家罗伯特·胡克(Robert Hooke)。胡克是科学史上的大人物,其声名不显多半是因为牛顿盖过了他的风头。据说牛顿发现万有引力定律就是受到了胡克的影响。

胡克的研究还有一个领域受到后人的称颂,那就是利用显微镜第一次向人类展示了自然界中微小之物的样子。胡克在这个方面最有代表性的著作是一六六五年发表的《显微图谱》(Micrographia)。这本书是他利用显微镜所绘制的各种细微之物的图片合集,书中有六张折页图案,最大的一张呈现的就是一只跳蚤。这张图片在当时引起了极大轰动,因为人类第一次看清楚了困扰自己数千年的那个小东西。

胡克在观察时,是怎么让这只跳蚤安安静静地躺在显微镜镜头下摆拍的?这其实是个小难题,要是把跳蚤弄死,就可能会破坏其身体的完整性。胡克果然聪明,他使用了白兰地醉倒了跳蚤,他说:“我给了它一些白兰地或酒精,一段时间后它甚至会烂醉如泥。”(奥利弗·特尔《秘密图书馆:一部另类文明史》,柳建树译,中国人民大学出版社2019年,第79页)

虱子改变历史

虱子、跳蚤给人类带来的最大麻烦不是痒,而是病。让人闻风丧胆的鼠疫,主要是由老鼠身上的跳蚤传播到人身上的。人类身上的虱子,也能传播疾病,最有名的当属流行性斑疹伤寒(Epidemic Louseborne typhus)。寄宿在人身上的虱子有三类:头虱、体虱和阴虱,流行性斑疹伤寒主要由体虱(Pediculus humanus corporis)传播。

“一战”时的西线战场,德国士兵在战斗间隙脱下衣服捉虱子(引自《疾病图文史》)

流行性斑疹伤寒又被称为“战争热”“军营热”“监狱热”等,从这些名字中就可看出它最容易在群体中传播。一八一二年夏天,拿破仑率领五十多万人的大军远征俄国,经过长途跋涉和连续作战,到了十二月中旬,这支军队仅剩下了三万多人,其中只有一千多人能保持作战能力。除了战死、冻死等原因外,主要是因为流行性斑疹伤寒。一般死亡率为百分之五至百分之二十五,但在冬天高达百分之四十(《老鼠、虱子和历史》,第11页)。两次世界大战中,流行性斑疹伤寒肆虐欧洲,一九一七年至一九二二年间,共发生了二千五百万至三千万病例,其中东欧和苏俄就有三百多万人死于此病(玛丽·道布森《疾病图文史》,苏静静译,金城出版社2019年,第61页),可谓是疾病改变历史的显例。

虱子还可以与政治相关联。据说历史中的王安石不拘小节,但也不太讲究卫生,他“性不好华腴,自奉至俭,或衣垢不浣,面垢不洗”。后果之一,就是有一天身上的虱子竟沿着领子爬到胡子上去了:

王介甫王禹玉同伺朝,见虱自介甫襦领直缘其须,上顾而笑,介甫不知也。朝退,介甫问上笑之故,禹玉指以告,介甫命从者去之。禹玉曰,未可轻去,愿颂一言。介甫曰,何如?禹玉曰,屡游相须,曾经御览,未可杀也,或曰放焉。众大笑。(清褚人获《坚瓠集》丙集卷三“须虱颂”)

一个虱子能让圣上欢笑,搅动了朝廷里死寂沉闷的气氛,实是难得,自然不能杀掉。虱子参与政治的例子还有很多,比如说可以处理最令政治家头疼的选举程序:

在中世纪瑞典的兴登堡(Hurdenburg)流行着这样一个习俗,市长是通过如下方式选举出来的:候选人围坐在桌子旁,头低着,把胡子放在桌子上。一只虱子被放在桌子中间,接下来就很关键了,虱子钻进谁的胡子里,谁就是下一任市长。(《老鼠、虱子和历史》,第196页)

这真是一个伟大的发明。

二、捉虱子及其雅致化

捉虱大全

虱子实在令人头疼。关于人类对待虱子的态度,王力先生曾有一段概括,精妙绝伦:

第一种人经不起一个虱子,一觉得痒就进卧室里关起门来,脱了衣裤大捉一阵,务必捉到了才肯甘心。在一般人的眼光中,这种人被认为庸人自扰。第二种人觉得有很多事比捉虱子更要紧,所以虽然觉得痒也不忙捉,等到虱子越来越多,越咬越凶,实在忍不住了,然后捉它一次。第三种人因为满身是虱子,也就变了麻木不仁;本来自己就很龌龊,不生虱子倒反不配,所以索性由它去。……我还可以谈一谈第四种人。这就是恣虱饱腹主义者。古代的孝子有恣蚊饱腹的,先赤着身子让蚊子吸血吸饱了,以为这样一来,蚊子就不会再去咬他的父亲。同理,这世界上似乎也有一种人并不愿意捉虱子。(《龙虫并雕斋琐语》,中华书局2015年,第135页)

遇到虱子,一般人当然考虑要去捉。好在和恐龙相比,人类的双手比较灵活,捉起来也方便。捉虱子,由此也成了人类极为重要的一项事业。既然人人都有虱子,大家就见怪不怪,瘙痒难忍时,当众捉虱子,也不以为奇怪和尴尬。

法国历史学家勒华拉杜里所描述的蒙塔尤村里,“在灿烂的阳光下,在相邻或相对的矮屋平顶上,人们边抓虱子边聊天”。有些显贵人家,甚至会找“技艺高超的”“抓虱子的老手”来为自己抓虱子,书中就专门强调:“作为村里的显贵,克莱格家人不愁找不到巧手女人为他们除去身上的这些活物。”(勒华拉杜里《蒙塔尤》,许明龙、马胜利译,商务印书馆2007年,第228页)

如何抓虱子?抓到虱子之后该如何处置?法国著名文化史家让·韦尔东(Jean Verdon)在《夜歌:中世纪的夜生活》(刘华译,中国人民大学出版社2015年)一书中提到了欧洲中世纪的人们消灭虱子跳蚤的种种方法。

夏天,賢妻要注意房间里、床上不能有跳蚤。有各种可以除跳蚤的方式。比如,用一个抹了胶和松脂的砧板,中间放上一支燃着的蜡烛;在房间里和床上展开一床摩擦成戗毛的床单—或是羊皮,落在上面的跳蚤动弹不得,便很容易用床单把它弄走。在麦草和床上铺上白毛呢,黑色的跳蚤落在上面后很快便能发现,人们很容易就能把它们杀死。但最难的是去掉毯子上和皮毛上的跳蚤;例如,要将它关在绑紧的口袋里,没有亮光,没有空气,在狭小的空间里跳蚤就会死去。(《夜歌》,第141页)

把虱子跳蚤捂起来将其闷死,这大概是中世纪流行的做法了,因为十五世纪一本名为《论巴黎》的书中,提到的第一个消灭虱子的方法就是在胸口用被褥、衬衣或外衣紧紧捂住,“令虱子无法呼吸,紧紧挤在一起,一会儿便闷死了”(转自乔治·维伽雷罗《洗浴的历史》,许宁舒译,广西师范大学出版社2005年,第44页)。伊丽莎白时代的英格兰,也流行这种方法:

很多人竭尽全力杀死跳蚤,烟熏房间和床上用品,并且将箱子内的每件东西都压得紧紧的,希望把它们闷死。(伊安·莫蒂默《漫游伊丽莎白时代的英格兰》,成一农译,商务印书馆2020年,第293页)

有人会考虑把虱子埋葬掉。十五世纪中期一位穷学生这样记述:

各年龄的学生和一部分下等人身上的虱子实在是不计其数……我经常去奥德河河边洗衬衣,尤其是夏天。然后把衬衣晾在树枝上。趁着它晾干的当儿,我开始“清理”外衣。在地上挖个洞,往里面抖落一大把虱子,然后用土盖起来,在上面插个十字架。(转自《洗浴的历史》,第43页)

捉虱子漫画(引自《疾病图文史》)

尽管捉虱子是十分自然和正常的,但有教养的人还是被教养不能当众捉虱子,以此来显示自己的教养。在十七世纪中期的法国:

有人会非常仔细地教育公主,习惯性地抓挠虱子咬过的地方是非常恶劣的举止;当众从脖子上捉住虱子、跳蚤或是其他的寄生虫,然后将它们杀死,是非常不礼貌的举止,除非身边都是最亲近的人。(《老鼠、虱子和历史》,第197页)

既然俊男美女身上虱子成群,谈情说爱时便容易会想起这个手边的“朋友”,捉虱子就有了特别的意味。西伯利亚北部土著民族中,年轻女子会调皮地向自己喜欢的帅哥身上扔虱子,以引起对方的注意。此乃当地一种示爱习俗:

韦泽尔(Weizl)告诉我们,当他在西伯利亚北部的土著中短暂逗留时,造访过他的小屋的年轻女子会调皮地往他的身上扔虱子。这一行为令他颇为窘迫,仔细询问之后他才尴尬地获悉,这是当地的一种示爱风俗,并非嬉笑打闹之举,类似于“我身上的虱子,即是你身上的虱子”的一种仪式。(《老鼠、虱子和历史》,第195页)

捉虱子不只是个人的事,有时也有着政治的意义。阿兹特克国王蒙特祖马(Motecuhzoma,1466-1520)会“专门雇人从他的子民身上捉虱子,然后把这些虱子晒死,作为财宝珍藏”(《老鼠、虱子和历史》,第64页)。而其他国王大概只知道从子民身上“捉”租子了。

对于穷人来说,这些带着自己血和汗的虱子,大概就是他们能拿得出来的最珍贵的东西,所以有人也把虱子拿来进贡:

墨西哥人有向统治者进贡的传统,贫困潦倒的人如果没有什么东西可以进贡的话,就会每日清理身体,将捉到的虱子保存起来,当虱子多到可以装满一小袋的时候,他们就会把装满虱子的袋子放在国王的脚下。(《老鼠、虱子和历史》,第194-195页)

贡品向来更强调象征意义而非经济价值。

人类看似进入到了文明时代,数千年来第一次摆脱了虱子带来的困扰,但实则不然:

《卖梳笼篦子》,晚清一位佚名法国画家在华所绘的市井人物画(引自《辫子与小脚:清都风物志》)

无论现代文明的生活看上去如何的安全和有序,细菌、原生动物、病毒,被感染的跳蚤、虱子、蜱虫、蚊子以及臭虫等,总是潜伏在阴影之下。只要人类由于粗心大意、贫穷、饥饿或是战争而放松了警惕,它们就会发起进攻。即便是在平常的日子里,它们也会掠食体弱多病、年幼以及年迈的人。它们就生活在我们身边,隐匿在无形之中,等待着掠食的机会。(《老鼠、虱子和历史》,第39页)

所以,人类捉虱子的历史大概还会延续下去。

捉虱子要用到一些工具,比如捉头上的虱子经常会用到梳子、篦子等。据说孔子和弟子们行路中遇见一位妇人,孔子见妇人头上戴着一个象牙栉,就问哪位学生能借到此物。颜回上前对妇人说:

吾有徘徊之山,百草生其上,有枝而无叶。万兽集其里,有饮而无食。故从夫人借罗网而捕之。

妇人取下象牙栉递给了颜回,颜回感到诧异,问妇人是否听懂了他的话,妇人回答说:

徘徊之山者,是君头也。百草生其上,有枝而无叶,是君发也。万兽集其里,是君虱也。借罗网捕之者,是吾栉也。以故取栉与君,何怪之有?(《雕玉集》卷十二《聪慧篇》,见《古逸丛书》三十二册)

此处的栉即是梳子、篦子等梳理头发的工具。说明古人头上的虱子很多,梳篦就是用来除去虱子的工具。

吃虱子

另一个处理虱子跳蚤的方法就是直接吃掉。曹植《贪恶鸟论》说:“得蚤者莫不驯而放之,为利人也。得蚤者莫不糜之齿牙,为害身也。”看来“糜之齿牙”是经常的事。周密《齐东野语》的“嚼虱”条也记载了这个说法,而且还提到亲身所见的经历:

余负日茅檐,分渔樵半席。时见山翁野媪,扪身得虱则致之口中,若将甘心焉,意甚惡之。然揆之于古,亦有说焉。应侯谓秦王曰:“得宛,临流阳夏,断河内,临东阳邯郸,犹口中虱。”王莽校尉韩威曰:“以新室之威,而吞胡虏,无异口中蚤虱。”陈思王著论亦曰:“得虱者,莫不劘之齿牙,为害身也。”三人者,皆当时贵人,其言乃尔,则野老嚼虱,盖亦自有典故,可发一笑。

关于吃虱子的记载很多,最传神的恐怕就是《狂人日记》中的阿Q了:

阿Q也脱下破夹袄来,翻检了一回,不知道因为新洗呢还是因为粗心,许多工夫,只捉到三四个。他看那王胡,却是一个又一个,两个又三个,只放在嘴里毕毕剥剥的响。阿Q最初是失望,后来却不平了:看不上眼的王胡尚且那么多,自己倒反这样少,这是怎样的大失体统的事呵!他很想寻一两个大的,然而竟没有,好容易才捉到一个中的,恨恨的塞在厚嘴唇里,狠命一咬,劈的一声,又不及王胡的响。

在热播电视剧《甄嬛传》中,失宠的芳贵人捉到一个虱子,随即放在嘴里吃掉,令刚好看到这一场面的甄嬛异常震惊,作呕不已。这种反应方式其实是一种现代眼光,在古代,吃虱子算是平常之事,至少不会让人如此这般不适。文明的观念是在不断演进的,在古代社会中常见的事,用现代的“文明”眼光看来,或许就是不洁、肮脏和落后的(诺贝特·埃利亚斯《文明的进程:文明的社会起源和心理起源的研究》,王佩莉、袁志英译,上海译文出版社2009年)。

在文化交往的过程中,“高级”文明往往也以鄙夷的眼光看待“落后”文明。如中西文化交往之初,西方人在对中国的观察中,就反复提到中国人喜欢捉虱子、吃虱子的事情。一七九三年英国派遣马戛尔尼使团来华,马戛尔尼在其个人的日志中写道:

他们穿得极其粗糙,洗得不干净,从不用肥皂。他们难得使用手帕,而是任意在室内吐痰,用手指擤鼻涕,拿衣袖或任何身边的东西擦手。这种习惯是普遍的,尤其恶心的是,有天我看见一个鞑靼显贵叫他的仆人在他脖子上捉骚扰他的虱子。(《马戛尔尼使团使华观感》,何高济、何毓宁译,商务印书馆2013年,第9页)

跟随马戛尔尼来华的巴罗在其写的《中国行纪》中,对于中国人不讲卫生,捉虱子,甚至吃虱子的现象也有专门的记述:

上等阶层贴身穿一种薄粗绸衣,不穿棉衣或亚麻衣,老百姓则穿粗棉布。这些衣服要脱下来洗,比换件新的更难,因此,污秽滋生大量寄生虫。朝廷大臣毫不迟疑地当众叫他的仆役捉脖子上的讨厌虫子,捉到后他们极从容地用牙齿咬它。(《马戛尔尼使团使华观感》,第157页)

吃虱子其实并非中国人的专利,这一习俗散见于各个文化和地域。科万(Cowan)在《昆虫历史上的有趣现象》(Culture Facts in the History of Insects)中就提到塞西亚(Scythia)的布迪尼人、霍屯督人(Hottentots)、美洲印第安人等,都普遍存在吃虱子的习俗。中世纪英国人还认为虱子具有药用价值,尤其对于治疗黄疸病有特效(《老鼠、虱子和历史》,第194页)。

洁净与道德

卫生和清洁的观念是一种现代观念,古代社会中并非所有人都把身体的洁净作为追求。

沐浴也是消除虱子、缓解瘙痒的重要途径,但囿于物质条件和经济条件,并不是所有人都能经常沐浴。反而有人排斥洗澡,并以此为乐。

南朝名士卞彬,十年不换衣服,“摄性懈惰,懒事皮肤,澡刷不谨,浣沐失时”,他似乎在用这样反常的行为,来体现其“摒弃形骸”的思想。身体多年不洗澡,蚤虱丛生,卞彬于是作《蚤虱赋》,说自己不洗澡,虽然瘙痒难忍,但对于身上的蚤虱来说,“无汤沐之虑,绝相吊之忧”,大可放心共存了。抛弃形骸,体现的是魏晋名士的洒脱风度。

也有人从宗教的角度来保护虱子。以人体为宿主的生物并不多,所以人类常会抓住这个难得的机会表达虚伪的慈悲。印度马拉巴尔(Malabar)的当地人中“一些信仰宗教的虔诚人士会将其他人抓到的所有虱子放到自己的头上,为虱子提供食物和营养”(《老鼠、虱子和历史》,第194页)。看来当地的信仰者是不剃度的,否则就没有了展现慈善的资格。对他们来说,“这是一种仁慈的自我牺牲,通过此种做法,他们可以进入圣人的行列”(《老鼠、虱子和历史》,第194页)。

人们对于捉虱子的看法古今也是有别的。王力先生就谈到,在古代,扪虱无伤大雅,但“现代的人有了现代的思想,自然不免憎恨虱”(《龙虫并雕斋琐语》,第133-134页)。这主要是在现代的卫生观念影响下,人们知道了虱子是一种传播疾病的寄生虫,为了身体康健,一定要将其根除。同时,人们也了解到,不洁的环境容易滋生蚤虱,反过来说,有蚤虱的环境必定是不洁的环境。在文明人眼中,这些环境是落后的、肮脏的。

扪虱而谈

魏晋南北朝时期的王猛,年少好學,胸有大志,但不拘细节,有朋友来拜访,披着衣服与朋友见面,“扪虱而谈当世之务,旁若无人”(《晋书·王猛传》)。之后“扪虱而谈”似乎成了一个雅致的词汇,用以形容志同道合的朋友之间谈兴十足的情景。

周作人在《中国新文学的源流》中提到清代诗人徐宝善的“试帖”诗《壶园试帖·王猛扪虱》,诗曰:

建业蜂屯扰,成都蚁战酣,中原披褐顾,余子处裈惭,汤沐奚烦具,爬搔尽许探,搜将虮蚤细,劘向齿牙甘。

周作人说:“这首诗,因为题目好玩,作者有才能,所以能将王猛的精神、王猛的身份,和那时代的一般情形,都写在里面,而且风趣也很好。”(周作人《中国新文学的源流》,北京十月文艺出版社2011年,第39-40页)魏晋名士之风度,通过扪虱而谈的细节都表现了出来,所以鲁迅在其名篇《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中就说:“扪虱而谈,当时竟传为美谈。”

“扪虱而谈”后来成为一个特别的典故,历代诗文中使用的例子很多。李白《赠韦秘子春》诗中写道“披云睹青天,扪虱话良图”,苏轼《和王》诗中有云“闻道骑鲸游汗漫,忆尝扪虱话当年”。白日无聊,边晒太阳边捉虱子,也是快意之事,“负暄有可献,扪虱坐清昼”(黄庭坚《次韵子厚病间十首》之十)。有时捉虱子后睡个午觉,也算是一种享受,“白昼扪虱眠,清风满高树”(揭傒斯《题牧羊图》)。现代人也使用这一典故,大概实际上不再捉虱子,但取其寓意罢了,周恩来的一首诗中就写道:“扪虱倾谈惊四座,持螯下酒话当年。”(《送蓬仙兄返里有感》)也有人以“扪虱”作为书名,大概取闲适、不拘之意,如宋代陈善写有《扪虱新话》,今人栾保群有《扪虱谈鬼录》等。

三、麻姑搔背:搔痒与性幻想

痒带来的烦恼,看似小事,实则对人的舒适感影响很大。在古代社会中,卫生条件相对落后,虱子横行,沐浴并非人人都能享用,也非天天所敢奢望,不管男女老幼,还是帝王将相,个人卫生状况一定不甚理想。痒,恐怕就成了每个人经常都要遇到的尴尬。

搔痒的方式

痒的感觉有时候会突然来袭,令人坐立难安。身体发痒时,大概自己最清楚痒在何处,旁人却很难把握:

向有人痒,令其子搔之,三索而弗中。又令其妻索之,五索亦五弗中。其人曰:“妻乃知我者也,而何为而弗中?莫非难我哉?”妻子无以应。其人乃自引手,一搔而痒绝。此何者?痒者,人之所自知也,他人莫之知。(明刘元卿 《应谐录》)

但有时自己鞭长莫及,只好请人搔背,但仅靠口头的指挥,却经常“搔不到痒处”。曾有灯谜描述了这种烦乱的心情:

杭城元宵,市有灯谜,曰:“左边左边,右边右边;上些上些,下些下些,不是不是,正是正是;重些重些,轻些轻些!”盖搔痒隐语也。(耿定向《耿天台先生全书》卷八《杂俎》)

钱锺书在《管锥编》中也说到靠自己搔痒的不足之处:“即在少年,筋力调利,背痒自搔,每鞭之长不及马腹;倩人代劳,复不易忖度他心,亿难恰中。”(《管锥编》[三],三联书店2007年第2版,第1533-1534页)

于是人们发明了搔痒的工具,就是为了能自行搔痒。据传它的起源是兵器,黄帝以此战蚩尤;或说最早是佛具,用来记录经文;后来至少是作为祥瑞、辟邪的器具来看待的。但落入民间,高大上的出身变成了“痒痒挠”。“痒痒挠”也称为“搔杖”。一来自己搔的部位比较精准,二来省去烦劳别人,所以“痒痒挠”有个绝妙的别名就是“不求人”。另一个名字叫“如意”。北宋释道诚《释氏要览》曰:

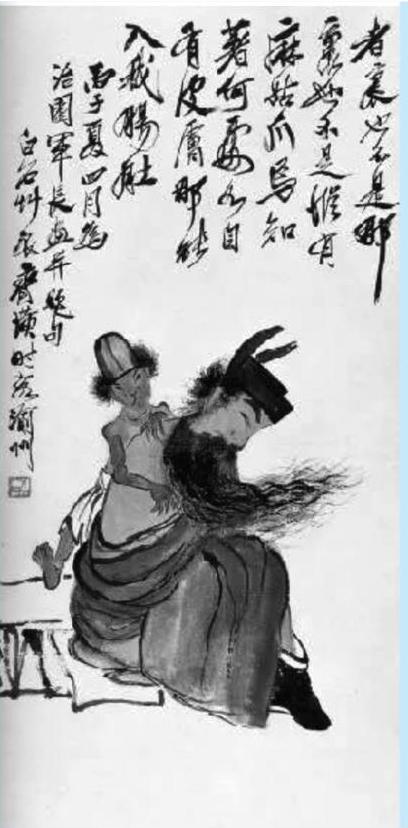

齐白石《钟馗抓痒图》,题款:者(这)里也不是,那里也不是,纵有麻姑爪,焉知着何处,各自有皮肤,那能入我肠肚。

如意,梵名阿那律,秦言如意。《指归》云:“古之爪杖也。”或骨、角、竹、木,刻作人手指爪。柄可长三尺许,或脊有痒,手所不到,用以搔抓,如人之意,故曰“如意”。

有了如意之后,背部大痒,就能自己搔,不再求人,乐何如之。

但在老弱或身体不便时,连使用“不求人”也不灵活了。王十朋就有诗曰:“牙为指爪木为身,挠痒工夫似有神;老病不能亲把握,不求人又却求人。”(王十朋《不求人·一名“如意”》,见《梅溪先生后集》卷一八)

其实更多的时候还是要请人来帮忙。但搔痒须有肌肤接触,所以搔痒者必为亲近、亲密之人。杜甫就曾叫自己的儿子来搔背,“令儿快搔背,脱我头上簪”(《阻雨不得归瀼西甘林》),写出了有如救命一般的迫切心情。除了父母、子女之外,对于男人来说,符合搔背条件的,就只有自己的妻子了。

汉代的汉中太守丁邯,因其妻弟投靠叛将公孙述,就把自己的妻子投入狱中,向光武帝请罪:“丁邯迁汉中太守,妻弟为公孙述将,收妻送南郑狱,免冠徒跣自陈。”(《续汉书·百官志三》刘昭注补引《决录注》)但光武帝惜才,不加追究,且希望把丁邯的妻子放出来,“汉中太守妻乃系南郑狱,谁当搔其背垢者”(《原丁邯诏》)。

光武帝表达得既委婉又温情,丁邯的妻子在狱中,那么谁来为丁邯搔背呢?光武帝不但具有雄才大略,而且心思细腻,他关心人才,着眼在搔背问题上,自小处考量,颇能打动人。光武帝这样的做法并不是孤例,他在《赐侯将军诏》中对自己的爱将侯进说:“卿归田里,曷不令妻子从?将军老矣,夜卧谁为搔背痒也!”(《赐侯将军诏》,见《全后汉文》)

北宋时有一位叫赵明叔的人,家贫好饮,经常大醉,经常说的话是:“薄薄酒,胜茶汤,丑丑妇,胜空房。”苏轼认为,“其言虽俚,而近乎达”(苏轼《薄薄酒二章并序》)。这句话的关键词是“薄酒”和“丑妇”,以此来表述知足常乐、随遇而安的人生哲学。这是一句浅显却很有道理的话,于是在宋代文人那里获得了很多共鸣,苏轼、杜纯、晁端仁、黄庭坚、李之仪、陈慥等人,都曾以此语作诗。最著名的即是苏轼和黄庭坚所作的《薄薄酒》。诗中也都赞美了“丑妻”,其中黄庭坚的诗写道:“薄酒可与忘忧,丑妇可与白头”,“不如薄酒醉眠牛背上,丑妇自能搔背痒”(黄庭坚《薄薄酒二章》,见《宋黄文节公全集》外集卷七)。黄庭坚还将此诗写了下来,《薄薄酒帖》是其著名书帖之一。在黄庭坚看来,“丑妇”最体贴的关怀,就是搔背。

薄酒醉眠牛背,丑妇爬背搔痒,乃是人世间最为平常也最为极致的幸福了。

搔痒的文化阐释

搔痒在文化中有着不同的阐释。

(一)轻重大小之喻

光武帝在关心属下时常提到搔痒,在钱锺书看来,是大有深意的:“光武拈苛痒抑搔以概诸余,事甚家常,而语不故常。”钱锺书又举了李密《陈情事表》中的例子:“刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离。”同样是关切老病者,光武帝着眼搔痒,是“举轻”;李密侍奉长者,着眼“汤药”,是“举重”。“‘举背痒之搔而汤药之侍可知,‘举侍汤药而搔背痒亦不言而喻矣。”虽说关心的意思都表达了出来,但“举轻”更妙,“《春秋》之‘书法,实即文章之修词……《公羊》《谷梁》两传阐明《春秋》美刺‘微词,实吾国修词学最古之发凡起例”(《管锥编》[三],第1533-1534页)。从中可见,对于搔痒这样小事的描写,在史书中实在是非常重大的事情。

(二)致知的状态

上引耿定向提到的杭州灯谜,很好地把握了人们在有些时候那种不安定的含混状态,似有所得,无觉无所得,似有所悟,又似乎无所知。王阳明据此作喻,认为用来形容致知的状态,最为精妙,他对弟子说:“状吾致知之旨,莫精切若此。”(转自《管锥编》[三],第1534页)

(三)互助之意

搔痒常要求助于人,由此又含有互助交往的意思。钱锺书曾引西谚曰:“汝搔吾背,则吾将搔汝背。”(Scratch my back and Ill scratch yours.)钱锺书就说,这则谚语“取此事以喻礼尚往来或交相为用”(同上)。

麻姑的指爪

前面已经提及,搔背是件私密的事,除了自己,往往会请妻子等亲近之人来代劳,但男性也会想象美人用细长手指来为自己抓痒。这种有着性幻想意味的想象,在晋唐时期与麻姑的传说结合起来,形成了古代诗文和艺术中经久不衰的麻姑搔痒主题。

麻姑是道教中的一个神仙,据杜光庭《墉城集仙录·麻姑传》说:“麻姑者,乃上真元君之亚也。”麻姑的故事在民间广为流传,原因之一是因为被誉为“天下第一楷书”的颜真卿《有唐抚州南城县麻姑山仙坛记》(简称《麻姑仙坛记》)中详细记述了麻姑的故事:

麻姑者,葛稚川《神仙传》云:王远,字方平,欲东之括苍山,过吴蔡经家,教其尸解,如蛇蝉也。经去十余年忽还,语家人言:七月七日,王君当来过。到期日,方平乘羽车,驾五龙,各异色,旌旗导从,威仪赫弈,如大将也。既至,坐须臾,引见经父兄。因遣人与麻姑相闻,亦莫知麻姑是何神也。言王方平敬报,久不行民间,今来在此,想麻姑能暂来。有顷信还,但闻其语,不见所使人。曰:“麻姑再拜,不见忽已五百余年。尊卑有序,修敬无阶。思念久,烦信,承在彼登山,颠倒而先被记。当按行蓬莱,今便暂往。如是便还,还即亲观,愿不即去。”如此两时间,麻姑来。来时不先闻人马声。既至,从官当半于方平也。麻姑至,蔡经亦举家见之。是好女子,年十八九许,顶中作髻,余发垂之至腰,其衣有文章,而非锦绮,光彩耀日,不可名字,皆世所无有也。得见方平,方平为起立。坐定,各进行厨。金盘玉杯,无限美膳,多是诸华,而香气达于内外。擗麟脯行之。麻姑自言:“接侍以来,见东海三为桑田;向间蓬莱水,乃浅于往者,会时略半也,岂将复还为陆陵乎?”方平笑曰:“圣人皆言,海中行复扬尘也。”麻姑欲见蔡经母及妇。经弟妇新产数十日,麻姑望见之,已知,曰:“噫,且止勿前。”即求少许米,便以掷之,堕地即成丹砂。方平笑曰:“姑故年少,吾了不喜复作此曹狡狯变化也。”麻姑手似鸟爪,蔡经心中念言:“背痒时,得此爪以杷背,乃佳也。”方平已知经心中念言,即使人牵经鞭之。曰:“麻姑者,神人。汝何忽谓其爪可以杷背耶?”见鞭著经背,亦不见有人持鞭者。方平告经曰:“吾鞭不可妄得也。”

《麻姑仙坛记》中的主要内容引述自东晋葛洪《神仙传》。此传说其实最早出现在《列异传》中,虽叙述十分简洁,但场面更加可怖:

明陳洪绶《麻姑献寿图》

神仙麻姑降东阳蔡经家,手爪长四寸。经意曰:“此女子实好佳手,愿得以搔背。”麻姑大怒。忽见经顿地,两目流血。(《列异传》,转自《太平御览》三百七十)

麻姑的故事衍生出了一些主题。其一是“沧海桑田”。传说麻姑年纪看上去大约十八九岁,长得非常漂亮,衣着光彩耀目,却自称已经见过东海三次变为桑田。清代程元升《幼学故事琼林·地舆》曰:“沧海桑田,谓世事之多变。”“沧海桑田”是中国人用来形容时间流逝和世事多变的最重要的词汇。

其二是长寿主题。麻姑经历沧海三次变桑田,但却依旧美貌如少女,于是民间就把麻姑作为长寿标志。道教以追求“长生不老”为目标,麻姑自然是最符合这一目标的人,最适合用来传播道教教义,所以在道教中的地位和影响力是很高的。

其三是以麻姑掷米来比喻巧施仙术、技艺高超,清钱谦益《仙坛倡和诗》曰:“麻姑狡狯真年少,掷米区区作鬼工。”宋代陆游《夜大雪歌》也写道:“初疑天女下散花,复恐麻姑行掷米。”

其四,因麻姑指爪细长似“鸟爪”,蔡经幻想以此爪搔背,这一情节后来演绎成了流传至今的“麻姑搔背”典故。

关于麻姑形貌的记载,除了强调其年轻貌美之外,最为突出的描写就是她的手,纤细修长,貌似“鸟爪”。古人对于美人之手的赞美,大致集中在四个标准上:白、柔、细、尖。《孔雀东南飞》提到焦妻刘氏“指如削葱根”,周邦彦的《少年游》也有“纤指破新橙”的句子。都是在说美人的手又尖又细,按照这个标准,麻姑的“鸟爪”肯定就是最美的手了。

除了麻姑,古代诗文中还常提到一位手指细长的美人,就是耿先生。耿先生大概是五代时期的一位女道士,长得漂亮,且手指非常长,“手如鸟爪,不便于用饮食,皆仰于人,复不喜行宫中,常使人抱持之”(吴淑《江淮异人录》)。手指细长得都难以吃饭,不由让人想起李渔在《闲情偶寄》中提到的那位脚小得无法走路,行动都要依仗别人抱着的“抱小姐”了。美的极致,竟然成了病态。

麻姑搔背主题之演变

钱锺书认为,《神仙传》中蔡经看到麻姑的“鸟爪”,心里暗想“爬背当佳”,是因为“鸟爪锐长,背痒时可自搔而无不及之憾尔”(《管锥编》[三],第1534页)。这一说法在我看来有些问题,因为蔡经希望的是用麻姑的“鸟爪”为自己爬背,而不是麻姑自己搔背。况且,背部瘙痒时,自己常常鞭长莫及,“鸟爪”虽“锐长”,但也不至于因之“鞭长”而处处自由可及的。蔡经的想象,是一种杂糅着瘙痒、异性接触和性幻想等要素的想象。

搔痒虽说可以公开进行,但请别人来搔痒,毕竟是亲近之人才能代劳。看见美女的男人,幻想用美女的“鸟爪”为自己爬背,这一想法其实就包含着性的幻想。就像穷酸书生会在夜晚幻想狐狸精变作美女来陪伴自己一样,这种想法的普遍性可以從古代诸多的狐仙故事中体现出来。搔痒问题和指甲、美女、性幻想等因素结合起来,就奇妙地组合成了“麻姑搔痒”的典故。

历代男性诗人很喜欢用的一个典故就是麻姑搔痒。如喜欢描写美女,诗中“十句九句言妇人酒耳”(王安石语,见《冷斋夜话》)的李白就写道:“明星玉女备洒扫,麻姑搔背指爪轻。”(李白《西岳云台歌送丹丘子》)

其他的例子所在多有,如“杜诗韩笔愁来读,似倩麻姑痒处搔”(杜牧《读韩杜集》),“直遣麻姑与搔背,可能留命待桑田”(李商隐《海上》)。清孔尚任《桃花扇·会狱》中有句话:“只愁今夜里,少一个麻姑搔背眠。”直把性幻想推向了极致。也有人提醒要注意教训,不要一见到美女的细甲,就联想起搔背,宋苏辙《赠吴子野道人》诗就说:“道成若见王方平,背痒莫念麻姑爪。”

这一主题在近现代的诗作中也不断出现,如蔡元培的《书纨扇诗》(1895年5月10日),其中有这样的诗句:“能姃石笥文心古,最惜麻姑指爪长。”陈寅恪也写道:“愿比麻姑长指爪,傥能搔着杜司勋。”(《甲午春朱叟自杭州寄示观新排长生殿传奇诗因亦赋答绝句五首近戏撰论再生缘一文故诗语牵连及之也》,1954年)

胡适读书时期第一次造访女宿舍后,在给好友任鸿隽的一首诗中写道:“何必麻姑为搔背,应有洪厓笑拍肩。”(胡适《何必麻姑为搔背,应有洪厓笑拍肩—第一次访女生宿舍》,转自《舍我其谁:胡适(第一部:璞玉成璧,1891-1917)》,江勇振著,新星出版社2011年,第545页)“拍洪崖肩”也是著名典故,大致是修仙成道的意思。晋人郭璞《游仙诗》就说:“左挹浮丘袖,右拍洪崖肩。”胡适去了女生宿舍,看到女生,似乎萌动了一些性幻想,于是他赶紧提醒自己,不要看到美女就想着搔背,应该向洪崖先生看齐,努力修炼读书。

活脱脱一幅青春期男生的心理画像!

本文部分图片由作者提供