黑暗的地理志:文化荒原

[美]康书雅

20世纪90年代,我还是南加州一名年轻的行为艺术家,这个圈子里有几位打扮得非常“哥特”的人。他们阅读阿莱斯特·克劳利(Aleister Crowley)写的关于巫术和魔法的书籍,讨厌与他人闲聊甚至打招呼,只喜欢与同道做慵懒而轻微疲倦的目光交流,即便是打招呼也只是微微点头,不时也会讲一些他们自己才懂的笑话。他们的皮肤像死人一样苍白,像是在证明他们讨厌没人喜欢的阳光。他们喜欢穿黑色平滑的长衣,黑色的头发总是油腻腻的,有时还将头发做成莫西干式。他们的手指、耳朵和鼻子上戴着许多戒指和链子,看到他们,总能想起电视和课本中闪过的野蛮的中世纪。有一些更加严肃的“哥特”实际上非常聪明,他们阅读世界各地的哲学书籍,只听那些能够引起他们共鸣的音乐。而其他的一部分人则不那么聪明,极端情绪化、愤怒而且暴力。我们很难想象他们是怎样度过空闲时光的;也无法想象他们独处或聚集在一起,或者在父母家宽敞的豪宅中,在车库中缓解愤怒、舒缓情绪时会做些什么。他们的艺术是黑暗的(近乎黑色的,带有浓烈的红色)。尽管这些“哥特”并没有创造太多的艺术,他们更喜欢沉默而不是表达,更喜欢消费文化而不是生产文化,更喜欢让他们的梦想和创造力在内心腐烂。不过,他们的艺术并不属于“黑暗的地理志”,他们的思想领域也不算是荒原。

我一直试图为黑暗画出一张地图,而且总是会从文化中心走向所谓的“荒原”。除了从一些聪明的“哥特”那里收集了一些书籍名称和歌曲名外,我从未真正与这种所谓的社会黑暗元素一起深入生活过。一方面,我觉得他们都挺假的,只是些有钱或有名的年轻人,从不珍惜自然、社会和家庭给予他们的东西。另一方面,我却对他们肆意炫耀的巫术、魔法和仪式非常敬重。我知道那些东西蕴含的力量,但却不希望与他们的“JUJU”有任何瓜葛。“JUJU”是美国俚语,意为“魔术”或“运气”。在摩尼教和阴阳二元论中,“JUJU”可以被划分为光明与黑暗等许多不同的种类,其外表具有欺骗性。它们发出的光通常是伪造的,是从家门口便宜的电灯泡发出的光。而那种黑暗通常也是伪造的黑暗,是时髦商店的货架上新上架的一种流行的辩证法,只是另一种消费品。那个时候,这种光明与黑暗的游戏让我感到困惑。因此,我在自己的行为艺术作品中,全身心地投入到几何学研究。我开始绘制隐藏于这个世界的光明与黑暗。对几何学的研究激发了我去理解空间和线条中存在的普遍的和特定的真理,理解体积与形状、疏远和接近。我开始研究哲学和数学分离之前那个时代的古典主义思想家,研究我们的思想陷入无关紧要的原始意识象限(irrelevant quadrants)之前的那些传道者。我开始探索地球上不同地区的不同思想、文学和艺术作品是如何产生的。所以我成了光的地理学家,同时也是黑暗的地理学家。没有黑暗的光是什么?没有光的黑暗又是什么?

黑暗的地理志

“地图并不代表它呈现出的疆域,然而,如果地图正确,它就会具有同疆域类似的一种结构,这也正是地图的用处。”[1]

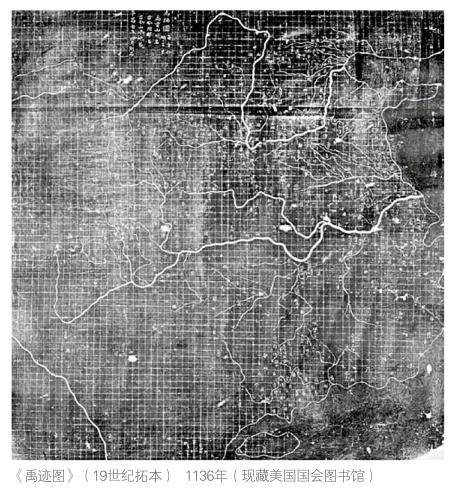

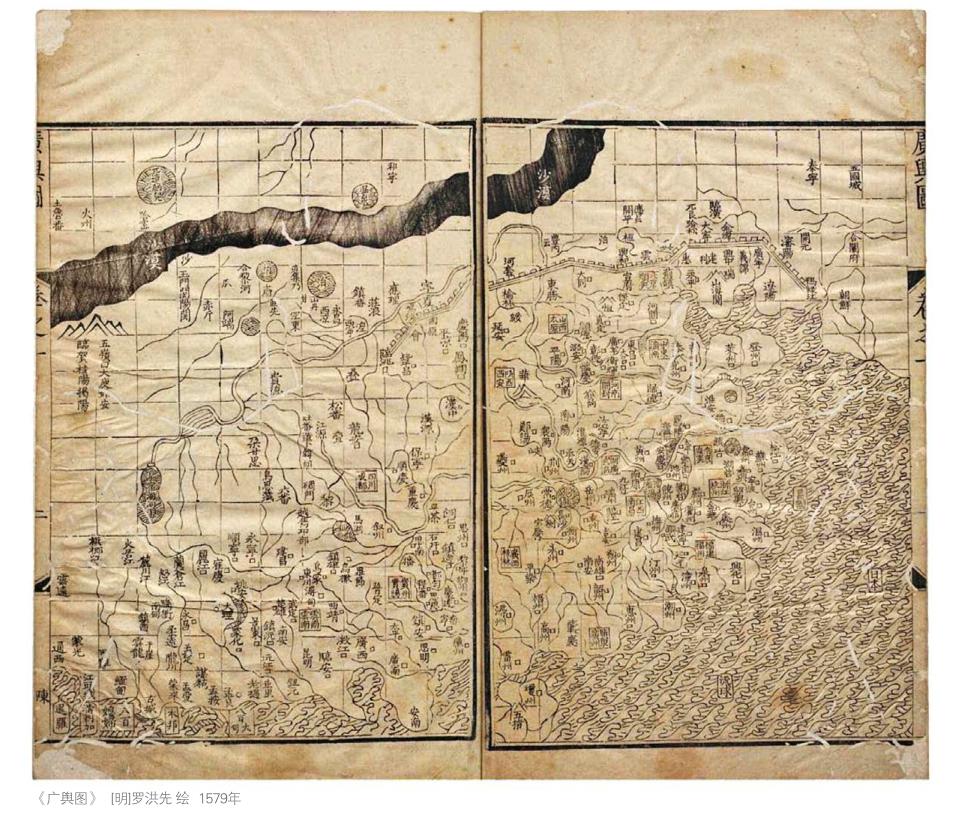

多年来,地理学的方法论一直在进步。相比于西方,中国的地图制作师花费了更长的时间才将地图与疆域剥离开来,然后再把疆域和人民剥离开来。中国历史上有关地理勘测的记载始见于《周礼·职方》《尚书·禹贡》《尔雅·释地》《穆天子传》《吕氏春秋·有始览》《山海经》以及《管子》中的“地图”“度地”和“地员”篇。经过几个世纪和朝代的发展,中国的地理学形成了自己的体系,各个朝代的历史文献中都有有关地理的部分。历代官方的《地理志》中都有“骨”——地理的章节;当然也有“肉”的部分。是由各个地区独立记载在地方志中的。这些地理志中,有一些比较真实,而另外的部分则融入了神话和幻想。我们发现这些地理志不只是关于地域的,还包括各类有形的物质和无形的文化,包括人本身、经济、习俗甚至地理的审美。很久之前西方地图制作师们就开始采用“科学客观”的制图模式。相比之下,中国的地理志的历史更为丰富多彩,你必须能够沉入这些文字中,挖掘其中的深意,还必须超越这些文字来理解它的语境,只有这样你才能体会到构成历史学叙事的多样性的哲学思想。我们发现,在中国的许多世纪中,地图并非总是与其疆域分开,疆域也并非总是与人民分开。许多时候,地图总是充满了当地的风土人情。但是,到了19-20世纪,中国也发展了“科学”和“客观”的制图模式。

我给“科学”和“客观”加了引号,因为我不赞成这些词的习惯性用法。在我自己的理論和实证研究中,我一再发现“科学”知识其实是具有魔力的。而“客观”世界既具有艺术性又具有想象力。诚实而客观地讲,科学将魔法理解为自然法则最宽泛的延展。如果你对科学的了解足够深远,那么你就能理解形状、线条、平面、体积和自我意识的观念是如何形成的,就能理解我们作为这个世界中的人究竟具有多么不可思议的想象力。人们用现在地图中的测绘、边界和图例来说明它的“客观”。这不是真正的客观,而是对我们想据为己有、以为己用的资源的咬合与掩饰。特定文化会根据自己的世界观来绘制地图,比如“世界中心论”的观念就脱胎于人类的普遍现实。我将这种现当代的地图绘制方法称为“光明的地理志”。它只能反映人类普遍现实的一部分景象。人类的现实生活中,文化生态的改变会改变全球势力的版图。

我们还必须培育“黑暗的地理志”。我不是指上文中提到的“哥特”式的黑暗,不是指那种假扮成黑暗来放大我们对世界的沮丧和不满,不是“消极的愤恨”。事实上,作为光与黑暗、白天和夜晚循环的一部分,黑暗的地理志是“积极的建构”。“黑暗地理志”将鼓起勇气去面对和感受那些我们不想面对和感受的东西,因为这些东西让我们感到不舒服、难以言说,而且最重要的是,这些东西被主流的“光明的地理志”过度曝光,被理性的闪光冲掉了所有浓烈丰富的色彩。“光的地理志”在许多方面都很有用,这种有用性在某些方面是不起作用的。“光的地理志”将不再以我们的认知来绘制这个世界。这份地图将会展现我们的邻居、城市、国家和民族;将会给我们中最聪明的人带来认知失调,带来无知、盲目和残忍。只要我们同质化的以照相机闪光灯般的理性思维,觉得需要更清楚地看到被摄对象、需要了解被拍摄对象的确定性,那么我们就什么都看不到了。最好的摄影师知道如何利用自然和可见光,利用阴影和对比度,来照亮其观察对象的有机真相。

文化荒原:作为地图绘制师的艺术家

你说不出,也猜不到,因为你只知道

一堆破碎的图像,承受着太阳的鞭打,

那枯树下没有阴凉,蟋蟀的声音也不能使人放心,

礁石间没有流水。只有

这块红色岩石下的阴影,

(请走进这块紅色岩石下的阴影)

我要告诉你一些事,它既不像

你清晨时的影子,跟在你身后

也不像傍晚的,站起身来迎着你;

我要给你看一把尘土里的恐惧。 [2]

——艾略特(T. S. Eliot)《荒原》(The Waste Land)

直到19世纪,中国的地图制作者“都将其作品视为更大的知识和文化事业的一部分,不仅包括科学(尤其是天文学和地理),还包括历史、哲学、宗教、艺术、文学和宗教。”[3]我建议我们回到这种中国古典的制图模式。如若不然,我们就只是在做“光明的地理志”,即那种为了冷静的理性思考,致力于消解和压制所有的想象力和情感的地理志,而这种理性没有资格来描述或代表我们今天生活的世界,尤其是今天的全球流行病、气候变化和精神发展。现在我们只能依靠艺术家了,他们是我们这代人仅存的真正的地图绘制师。现当代“光明的地理志”已将我们的世界、日常生活和梦想抛在了身后。但艺术家并不害怕进入这种被人们忽视的黑暗,并不畏惧检索人性和情感的宝贵细节。艺术家们孜孜不倦地向我们揭示着我们这个合乎伦理的世界审美维度。通过绘制被长期遗忘在黑暗中的我们的世界和灵魂的地理志,艺术家“打开并设置了一扇窗户,使更多的公众可以通过美学接近这一知识的宇宙”[4]。

心理地理学

心理地理学(psychogeograpy)需要仔细监测和记录城市空间对个体意识在情感和行为方面造成的影响,其记录结果通常会用于促进新的城市环境的建构,而城市环境既反映又促进了城市居民对未来的需求,这一转换过程则是由那些精通心理地理学技术的人完成的[5]。

我一直在关注艺术家李勇政基于社交媒介的摄影作品,我认为他的作品能够“监测和记录城市空间对个体意识在情感和行为方面造成的影响”。这位成都艺术家或许在无意中使用了心理地理技术来绘制成都的街道。李勇政主要以新媒介装置艺术品闻名中外,作品中经常关注边界、荒地和边缘概念。例如,在2019年第二届安仁双年展的视频《边境1》中,艺术家将位于中国新疆的一段废弃的边境界桩带到北纬93°34′25″、东经40°10′05″—北纬93°46′56″、东经40°22′58″的位置。据记录,这个界桩目前位于今天甘肃与新疆的交界处、一段修建于公元1世纪汉朝(前206-220年)的一条古老边境线上。这条边界是一堵连绵的长城,用来划定2000年前帝国的疆域,但现在已经变成了废墟。艺术家肩扛着现在的边境界桩,沿着这段长城废墟的起点徒步行走,最终将边境界桩竖立在长城废墟尽头的烽火台上,烽火台是这段旧边界线上最高的地方。李勇政在一个古老的边界上放置了当代边界。与《边境1》一起展出的《边境2》,是将200支激光笔置放在新疆的荒漠中,排列成长100米的直线,空气中有介质出现时,激光就会形成时隐时现、红色的网。《边境3》是件大型单体雕塑装置艺术品,是用3D扫描《边境1》中古老的烽火台,然后用蜡浇筑了它的一个截面[6]。李勇政在社交媒体发布摄影照片通常都很微妙,大多数都没有确切的指向。以他发的一张照片为例,这张照片应该是某个晚上从他的车窗里拍摄的,照片的内容是行驶在他前面的一辆满载的卡车。卡车上装载着长长的钢管,钢管被捆成三捆。从后面看,我们的视角里是看着像三个蜂窝的图像,左右两个蜂窝的直径要远小于中间的一捆。六角形是一个有趣的形状,西方古典思想中,六角形是神圣的几何形状和意识的原始形状。尽管在柏拉图的本体论研究中,组成宇宙的五种形状之一并不包括六边形,但五种柏拉图多面体与六边形紧密相关[7]。除了精神和哲学上的参考外,六边形也经常出现在自然界中。例如,在土星北极上方,徘徊着一朵经久不散的六边形云层。当然,蜜蜂的居所也是六边形的,它们为蜂后建造的城堡也是这个形状。李勇政的照片在一方面可说是属于“现成艺术”的作品,是一种能让平凡与非凡产生共鸣的意识的产物。与他其他大多数的照片作品一样,这张照片中的灯光很暗,照片中只有偶然出现的几处光源:远处的一座摩天大楼上的灯、一辆从前方驶来的车上黯淡的头灯以及艺术家自己的车头灯。我将这张照片和其他类似的照片视为历史和地理文献,它们代表着黑暗或隐藏的秘密,总是无法被轻易发现。李的照片代表着成都这座城市中被略过、被忽视、被否认和掩饰的人民和场所。他拍摄的照片都是些细节,一些几乎看不见、难以识别且隐藏着的细节。这些就是我们世界的特征,如果今天的地图上有这些特征,我们就能够真正了解我们是谁、来自哪里、要去往哪里。他将这些图片发布在社交媒体上,并不给出任何解释,只让我们的想象随着他行走在夜晚成都的街道上,在这座城市中展现我们的生命,去感受“城市根据不同的精神氛围被划分成不同的区域”;拿出手机记录“某些具有吸引力或令人反感的地方”,意识到“高雅的街道会让人感到满足,而粗劣的街道会令人沮丧”[8]。

正如法国理论家和电影制片人居伊·德波(Guy Debord)所指出的那样,在我们这个世界的城市中漫步(即漂流,dérives)会对心理地理图的制作有所帮助,“表达并不从属于随机性,而且完全不遵从习惯的影响”。这些对情感区域的探索证明了城市不仅是由城市设计、建筑和经济决定的,同时也受到人们的个体情绪和社会条件的影响,这种影响是由过去的“历史”和未来的“乌托邦”两种因素共同塑造的。“历史”和“乌托邦”两个词上加了引号,是因为我希望通过“历史”提醒你,不仅要注意我们过去的“故事”,而且要注意我们过去的所有“故事”,无论是有记录的还是不能言说的。而“乌托邦”指的是我的某一部分绝不会服从于“习惯的影响”,而是努力使自己的审美与我们社群的、城市的、州的、省的、国家的和世界的审美趣味相调和。我们必须努力使新的“黑暗地理志”与旧的“光明地理志”相协调,勇敢地去探索文化荒原。我们要将那里未知的宝藏带进光明的黑暗中去。

注释:

[1] Alfred Korzybski, Science and sanity: An introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics, Lancaster, PA: The International Non-Aristotelian Library Publishing Company, The Science Press Printing Company, 1933.

[2] Eliot, Thomas Stearns. The Waste Land. New York: Horace Liveright, 1922.

[3] Richard J. Smith, Mapping China and Managing the World: Culture, Cartography and Cosmology in Late Imperial Times, New York: Routledge, 2013, p. 52.

[4] Julia Gelshorn, Tristan Weddigen, “The Formation of Cosmogenies: Camille Henrot,” in Dieter Mersch, Sylvia Sasse, Sandro Zanetti, eds: Aesthetic Theory, Zurich: Diaphenes, 2019, p. 168.

[5] Guy Debord, “Introduction to a Critique of Urban Geography,” in Ken Knabb, ed., Situationist International Anthology, Berkeley, CA: Bureau of Public Secrets, 1981, p. 5.更多有關心理地理学的信息,参看: Merlin Coverly, Psychogeography, Harpenden, UK: Pocket Essentials, 2010;或Bureau of Public Secrets (www.bopsecrets.org)

[6] 索菲亚·基德(Sophia Kidd),“对抗中的地图:2019年第二届安仁双年展”,《典藏国际版》,2020年3月/4月,第19(2)期。

[7] 五种柏拉图多面体是:四面体(4个面)、六面体(6个面)、八面体(8个面)、十二面体(12个面)和二十面体(20个面)。要了解柏拉图关于宇宙的本体论,请参看:R. D. Archer-Hind, ed. and trans., The Timaeus of Plato, London: McMillan & Co.; reprinted, Salem, NH: Ayers Co. Publishers, 1988. 以及Donald Zeld. “Platos Timaeus.” The Stanford Encyclopedia of Philosophy(https://plato.stanford.edu/entries/plato-timaeus/(2020年5月1日收录)

[8] Guy Debord, “Introduction to a Critique of Urban Geography,” p. 6-7.