刘亚楼一口纯正的俄语打动了我母亲

口述/ 整理/

1929年我和父母从苏联回国探亲,后由于日本侵略中国,我们返回的路受阻,所持护照的签证时间已过,于是留在了中国。父亲在大连当码头装卸工,维持一家人的生活。

亚楼给我留下了很好的第一印象

在大连,面对日本铁蹄的肆意蹂躏,受过十月革命血与火洗礼的父亲心向光明,常常向工友们宣讲革命思想。不料坏人告密,父亲被日本宪兵抓走。他备受折磨,出狱几天后便去世了。母亲勇敢地接受了残酷命运的挑战,含辛茹苦地把我们四个孩子拉扯大。

我认识亚楼是时任大连县委书记王西萍同志介绍的。那是1945年的一个冬日,西萍约我到他家中,说是让我见一个人,是从苏联回来的军官,长得很帅,他有意为我做介绍。没过多久,西萍领来一个穿着苏联军官制服的青年,一同来的还有市委书记韩光同志。西萍笑盈盈地介绍道:“小翟,这是刘亚楼同志,刚从苏联回来,你是半个苏联人,你们有缘啊!”

西萍刚说完,韩光又走到刘亚楼面前,笑呵呵地说道:“亚楼,这就是大连的妇女代表、先进工作者、香炉礁小学教员翟云英同志,还记得上次那个群众大会吗?她就是发言代表之一。”

“噢,我想起来了!”经韩光一提醒,亚楼想起有一次应韩光邀请,参加了由市委发起的一个群众大会。会上,我控诉日军、汉奸的滔天罪行,博得了阵阵掌声,深受感染的亚楼还写了个“言之有理,言之有情,言之有力”的纸条递给了韩光。

刘亚楼与翟云英合影

没想到韩光和王西萍会把我介绍给亚楼。我伸手和亚楼的手相握,不禁羞怯地低下了头。

我平时在课堂上、会场上可以说是口若悬河,这个时候却不敢说话了;而亚楼也如卡壳的机关枪,一声不响。见此尴尬情形,韩光和王西萍故意说了一些题外话,力图打破僵局。

初次见面,虽然时间不长,但亚楼给我留下了很好的第一印象:精力充沛,谈吐不凡,威武潇洒,一副大将风度。

一口纯正的俄语打动了我母亲

初次见面后没几天,在王西萍的精心安排下,我和亚楼又会面了。这次我已不像第一次那般紧张了。我静静地坐着,不时地抬头看一看亚楼。其实,亚楼从第一次见面就喜欢上了我。

这时,亚楼小心翼翼地对我说:“小翟,日本鬼子虽然投降了,但蒋介石又发动了内战。我是个军人,随时要上前线打仗,打仗是要流血牺牲的。”

我回答:“这我知道,革命总会有流血牺牲,我的父亲就是牺牲在日寇手中的……”

“你父亲?”我的话引起了亚楼的注意。

我向亚楼讲述了自己的家史。不知怎么,我抑制不住内心的悲痛,讲着讲着就哭了起来。亚楼掏出手绢,轻轻擦去我脸上的泪珠。也就是这次,我对亚楼有了一点感性的认识,他不仅是一位军人,还是一位有着温存之心的青年。

转眼到了1946年1月,我和亚楼相识两个多月了,双方都觉得谈得来,相互的了解也不断加深。我觉得亚楼是一个胸怀大志的男子汉,于是决定和他相伴终生。

一个未婚女要嫁一个36岁且已结过两次婚的男子,这多多少少引起了一些人的非议。我那时没有去理会别人的偏见,可我母亲感情上能接受吗?这恰恰也是亚楼的顾虑。果然不出我们所料,母亲执意不同意我们结婚。我便央求母亲听听亚楼的说法。经不住我的死磨硬缠,母亲终于同意见见亚楼。

一天晚上,亚楼来到我家里。他亲切地用俄语叫了一声“妈妈莎”(俄罗斯人对女性长辈的尊称),接着,亚楼便用纯熟的俄语和母亲交谈了起来。母亲听到熟悉的乡音,顿时眼放光彩。通过这次见面,母亲终于相信了我的选择,欣然同意了我俩的结合。

1947年5月1日,由罗荣桓审查、林彪批准、韩光主持,我和亚楼在大连举行了简朴而热闹的婚礼。新婚之夜,送走所有的宾客之后,刘亚楼笑着问我:“塔玛拉(我的俄文名),我今年36岁了,且已两度结婚,而你才19岁,现在嫁给我,将来不会后悔吧?”

“事到如今,我后悔还来得及吗!”我俏皮地回答他,接着我又庄重地补了一句,“不管怎样,我相信自己的选择!”

“云英呀,你要知道,做一个军人的妻子,是要吃苦的哩!当年罗政委(即罗荣桓)和林月琴同志结婚不到半个月,就奔赴了抗日前线,害得林大姐没度完蜜月就独守空房,你也要做好这种准备哟!”我说:“我不怕苦,我什么苦都能吃,我会像林大姐对待罗政委那样来照顾你的,你总该放心了吧!”

甜蜜的日子转瞬即逝,正像当年罗荣桓一样,已就任东北民主联军参谋长的亚楼也是未度完蜜月就奔赴了前线,与林彪、罗荣桓一道,开始了东北战场夏季攻势的策划与指挥。

“有本事才能有饭吃”

1949年4月,正当亚楼准备率十四兵团挥师南下,参加解放中南广大地区的战役时,党中央通知他留下来,负责组建人民空军。

组建空军,谈何容易?不说别的,光购买战斗机一项,就够刘亚楼伤脑筋了。钱从何来?人从哪儿调?中央可是只给政策不给钱啊!那段日子,亚楼跑地方要求支援,一天到晚忙得不可开交。看着亚楼的身体一天天在消瘦,我心急如焚,却又无能为力。

20世纪60年代初,刘亚楼在空军观摩会上

正是在这个时候,上海华东医科大学招生,部队准备选送一批同志去学习,培养一批自己的医师。名单公布后,上面有我的名字。

刚听到这个消息时,我确实高兴过一阵子,但很快我就打消了去学习的念头。我觉得,亚楼的工作如此繁重,自己应该留在他身边,关照他,替他分忧,做些力所能及的工作。我把自己的想法向老首长罗荣桓做了汇报,得到了他的支持,我想亚楼也一定会同意的。

然而,最后的决定却完全出乎我的意料。亚楼让我一定要去学习,并且态度坚决,不容置疑。他还风趣地说:“云英啊,有本事才能有饭吃,你现在靠我这碗饭还吃得下去。可到将来,等我这个空军司令成了名副其实的‘空’军司令后,看你吃什么?”

正当我在等待入学的时候,7月27日,周恩来同志来电话通知亚楼:“中央决定你、王弼、吕黎平和我四个人8月初赴苏联,去完成争取苏联援助的任务。”周恩来还说,“你和王弼、吕黎平三人7月31日下午到中南海,毛主席、朱总司令要接见你们并作指示。”

亚楼从中南海回来后,非常高兴。我问他:“毛主席有什么新指示?”

亚楼说:“毛主席见到我们三人后风趣地说,你是在苏联学地面指挥的,王弼是30年代在苏联学过航空机械的工程师,吕黎平是抗战初期送到新疆学习飞行的红军干部。你们三人既有地面的指挥员,又有空中的飞机驾驶员,还有能设计、修理飞机的工程师,真是难得的三位一体呀,你们就是空军主要成员的缩影喽!”他还告诉我,“朱总司令也找我们谈了话,希望我们为建设空军培养第一批种子,要像老母鸡那样,一窝一窝地抱下去,我们的空军也会同陆军一样,从小到大,由弱到强。”

接着,亚楼内疚地说:“真不好意思,刚同意你去学习,现在任务来了,还是先和我去苏联,学习的事以后再说吧。”

“敲起锣鼓,把建设空军这台戏唱好”

1949年8月7日,我和亚楼一行飞赴莫斯科,住在郊外一座疗养院。

12日,我陪亚楼等来到莫斯科城里中共中央代表团住处,向刘少奇、王稼祥汇报了毛主席关于建立空军的指示和拟订的初步方案。刘少奇表示同意。次日,刘少奇、王稼祥带我们拜会了华西列夫斯基元帅并参加了双方的第一轮会谈。华西列夫斯基说:“我已经得到斯大林元帅的指示,要援助中国建立空军。请中国同志先说说建军的方案。”

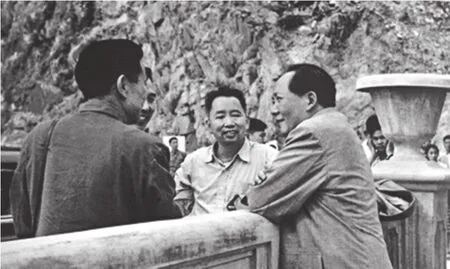

1961年,毛泽东与空军司令员刘亚楼(中)在一起

刘少奇说:“我们党中央已经决定亚楼同志出任空军司令员,现在由他代表我们谈谈组建中国空军的意见。”

亚楼详细地讲了中央关于组建空军的设想与方案,苏联空军司令员韦尔希宁又询问了其中的一些细节。华西列夫斯基说:“听了中国同志谈的方案,我们有了初步的依据。我原则上同意这一方案。为了把援助计划搞得具体细致,我建议亚楼同志和韦尔希宁空军元帅再进行详细的会谈,草签协议后,报请斯大林同志批准。尊敬的刘少奇同志,您对会谈安排有何意见?”

刘少奇说:“我同意,元帅同志,我近日将要回国,今后的会谈就由亚楼同志全权代表了。”

此后,亚楼等与韦尔希宁又深入地会谈了三次,并草签了苏联向我出售飞机434架、派遣专家和顾问878名,帮助开办6所航校等内容的协议书。

9月中旬,王弼为筹备接待苏联专家事宜先行回国。9月21日,亚楼从收音机里收听到中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕的消息,并听到毛主席宣布:“我们不但将有一个强大的陆军,而且还将有一个强大的空军和一个强大的海军!”亚楼备受鼓舞。10月1日,我和亚楼、张爱萍、吕黎平等在苏联莫斯科,错过了中华人民共和国的开国大典。10月2日,苏联政府宣布同我国建交,并互派大使。10月5日,华西列夫斯基告诉亚楼:苏联援助中国建立空军的协议书,斯大林和苏共中央已经批准,第一批专家很快便可动身。亚楼用热情的语言向华西列夫斯基和韦尔希宁表示感谢,并当即将此消息电告中共中央。10月6日,中共中央复电亚楼:“与友方谈定的援建空军的一切计划都很好,中央完全同意。”

10月7日,我陪同亚楼、吕黎平一行起程回国,18日到北京。

回到北京,亚楼详细地向毛泽东主席、周恩来总理汇报了出访苏联争取援助的过程,以及回国后勘定校址、选派人员办航校的打算。周总理高兴地说:“中央认为签订的援助计划很好,空军领导班子的任职命令即将下达,开办6所航校的经费优先保证,选调航空学员的命令军委已经发出。下面就需要你们敲起锣鼓,把建设空军的这台戏唱好。”

毛主席特地嘱咐说:“空军的基础差,起步快慢关键的一条是看航校办得怎么样。你的当务之急和首要任务是选好办校人。这方面有什么困难,可以直接找我。”

从中南海出来,亚楼直奔灯市口中央军委航空局。他掩饰不住心头的兴奋对航空局的同志们说:“大的问题,中央都给我们解决了。下一步就要看我们如何敲起锣鼓,把建设空军这台戏唱好!”

“等忙完了,就去医院看看”

1964年8月8日,亚楼随李先念副总理赴罗马尼亚访问。出访期间,亚楼突患腹泻、腹胀,但他坚持工作。回国后,我见到亚楼不禁大吃一惊,他的面容蜡黄、枯瘦,几乎认不出来了。我催他去医院检查,可他说:“我得先向毛主席、党中央汇报情况。”

这一忙就过去了一周的时间,我既心疼又抱怨:“你要命不要命?”他却轻描淡写地说了一句:“等到忙完了这些事,就去医院看看。”

第二天,他依然带病和空军其他领导一起研究打美蒋无人驾驶飞机的方案,又抱病率工作组赴广东前线指导战术。这时,空军首次击落了美蒋无人驾驶高空侦察机,这个战果使亚楼极为兴奋,也极大地鼓舞了全国人民。他完全忘记了自己的病痛,抓紧总结经验,向中央军委和毛主席写了一份书面报告。

9月21日,在我的再三催促下,亚楼终于动身去协和医院检查,医生惊得目瞪口呆:他的肝大出平常人四指多,硬得像石头!

为了让他摆脱眼前的工作,彻底休息,得到更好的治疗,周总理指示他到上海去治疗。亚楼到上海后,虽然病情日益加重,但他一天也没有停止过工作。在与病魔斗争的同时,他心里仍惦记着空军建设的大事。不论身体多么难受,他每天还是坚持听情况汇报。他感到自己的日子不多了,更加珍惜宝贵的时间。我劝他安心治疗,少为工作操些心,他却说:“一个共产党员,总不能拿着干劲不足,没做好工作的介绍信去见马克思。”

病中的亚楼想得最多的是空军部队建设的事,而却把对亲人、对子女的思念深埋在心底。在病中,亚楼会见了许多人,但都是谈工作、谈大事,直到生命垂危,他才悄悄地对医护人员说:“马克思的请柬我收到了。”但他从来没有提出要见自己的孩子。我看到他的身体一天天垮下去,也知道他很想念孩子们,多次向他提出是不是让孩子们来上海看看他,但亚楼每次都一口回绝。他说:“我一人生病,已经影响了工作,不能再影响孩子们的学习和工作,也不要让孩子们为我担心。”

我没有办法,只好请人在家里给孩子们拍了一些照片,洗出来,拿给亚楼看。1965年五一节前,亚楼的病情急剧恶化,昏迷多次。趁着亚楼稍清醒的时候,我又一次提出:五一节快到了,过节放假时间长,是不是让孩子们抽一两天来看看你,不会影响学习。我认为这是孩子们来看望他的最后一次机会,但亚楼看了看孩子们的照片,还是拒绝了。后来,已大学毕业、正在搞“四清”的大儿子以“四清结束,短暂休假”的名义来到了亚楼身边,而另外几个孩子和其他所有亲属都未能在亚楼离去之前好好看看他、和他说上几句话。

1965年5月7日下午3时45分,亚楼的心脏停止了跳动。去世时只有55岁。