基于家校合作的陪伴教育实践研究

张李

摘 要:陪伴教育在整合学校、家长资源的前提下,能在很大程度上唤醒和激发学生的内生动力。在实施陪伴教育的过程中,学校需要针对不同年级学生面临的问题,有目的性地制定家校陪伴教育的具体措施;应在积极争取家长配合的情况下,有步骤地进行分层推进,助推陪伴教育成为实施立德树人、健康教育的一种有益探索和大胆尝试。

关键词:家校协同;陪伴教育;探索实践;内生动力

中图分类号:G626 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2020)12-0043-03

陪伴教育是家校合作的实践载体,是家校协同育人在实践中的大胆尝试与探索。教育工作者需要结合学校学生的特点,整合学校、家长、学伴等多方面的资源,建立保障措施,从而提升学生的内生动力。下文笔者将以浙江省宁波市田莘耕中学为例,阐述陪伴教育与提升初中生内生动力相结合的具体研究过程。

一、问题缘起

田莘耕中学地处城乡结合部,人口流动性大。在此环境下,许多学生家长的工作不够稳定,这就导致不少学生处于家长少陪或失陪的情况之中。针对这一问题,学校对本校的188名学生进行了随机问卷调查。第一,就“家长和学生谈话频率的调查”显示:一天与家长谈话一次的学生共有113人,其中与家长浅谈的学生有61人,而与家长深谈的学生只有33人。第二,就“家长参与亲子阅读的调查”显示,父母从不参加亲子阅读的学生有115人。第三,就“家长参加亲子活动的调查”显示,父母参加体验活动较多的只有86人。

因此,当学校在面临一些学生逃学厌学、自暴自弃、违法乱纪、劳动能力差等问题时,家长往往不能及时为学校提供一些有效的解决策略。为此,学校开始思考采用家校协同陪伴教育的方式来解决家长少陪、失陪的问题。

二、预期与价值

首先,学校预期。学校希望能通过陪伴教育来提升初中生的心理品质,激活其内生动力,从而达成家校合育立德树人的根本要求。

其次,研究价值。陪伴教育整合了学校教育和家庭教育的力量,弥补了二者各自为战的缺陷。

三、研究方法

问卷调查法、比较法、跟踪研究法。

四、研究过程

(一)初测数据

2014年12月,在校生总数745人,其中初一245人、初二251人、初三249人。初测数据调查:向班主任、任课教师发放问卷81份,收回79份,回收率97.5%;向学生家长发放问卷745份,收回721份,回收率96.8%;向学生发放问卷745份,收回745份,回收率100%。此次调查统计出的问题学生的数据(见表1)作为总体评价指标的原始依据。

通过本次调查,学校教师一致认为:

1.初二学生的情绪不稳定情况远远大于初一、初三的学生;2.初一、初三每班都有10到15个学生心理起伏大;3.环境适应指标说明:初一入学的小升初磨合期、初二学生的身心骤变期、初三面临中考的压力期,学生都存在一些不适应现象;4.全校23.78%的学生内生动力不足。

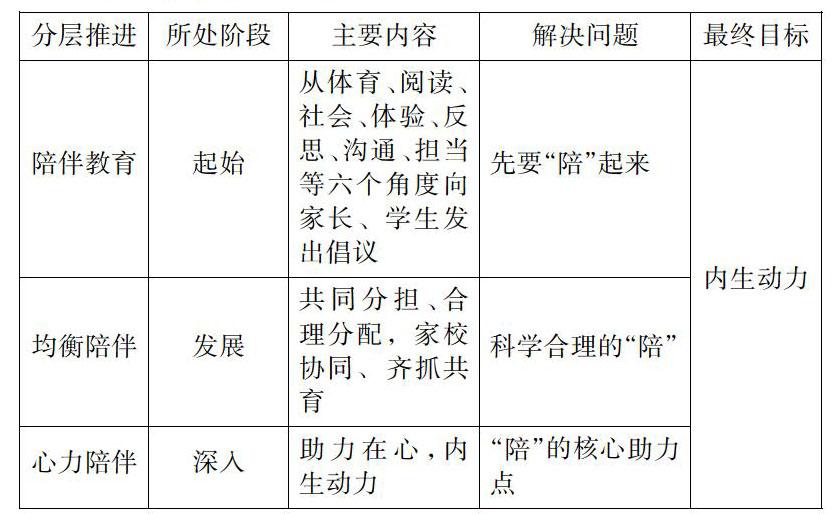

(二)整体规划

(三)进程安排

1.开始阶段:陪伴教育——解决陪不陪的问题。时间为2014、2015学年。

(1)学校启动了以“六条倡议”为指导的家校陪伴教育。这“六条倡议”同时紧扣学生的体育、阅读、社会、体验、反思、沟通、担当;

(2)通过组织家访、建立家委会、开办家长学校、聘请家庭教育讲师团给家长授课的方式,对家长进行教育;

(3)制定方案。根据领导和专家的意见和建议,制定陪伴方案;

(4)组织动员。组织相关教师和全体家长,调动其参与陪伴教育的自觉性和积极性;

(5)陪伴团队建设。陪伴团队由首席导师——班主任(心灵导师,侧重于体验和感悟)、合作导师——任课教师(梦想导师,侧重于规划和落实)、家长导师——家委会代表或社会知名人士(实践导师,侧重于陪伴教育)、成长伙伴导师——校级、班级阳光少年(同伴导师,侧重于共同经历和陪伴关心)组成。导师团队的组建为开展高质量陪伴教育打下了坚实基础;

(6)成立评价小组,及时总结、反思、改进。此阶段主要是针对学生情绪理解与表达,正确认识亲子关系、师生关系、同伴关系以及认识自我、分享合作等内容进行评价,侧重指向对学生内生动力中的情绪与沟通能力的培养。

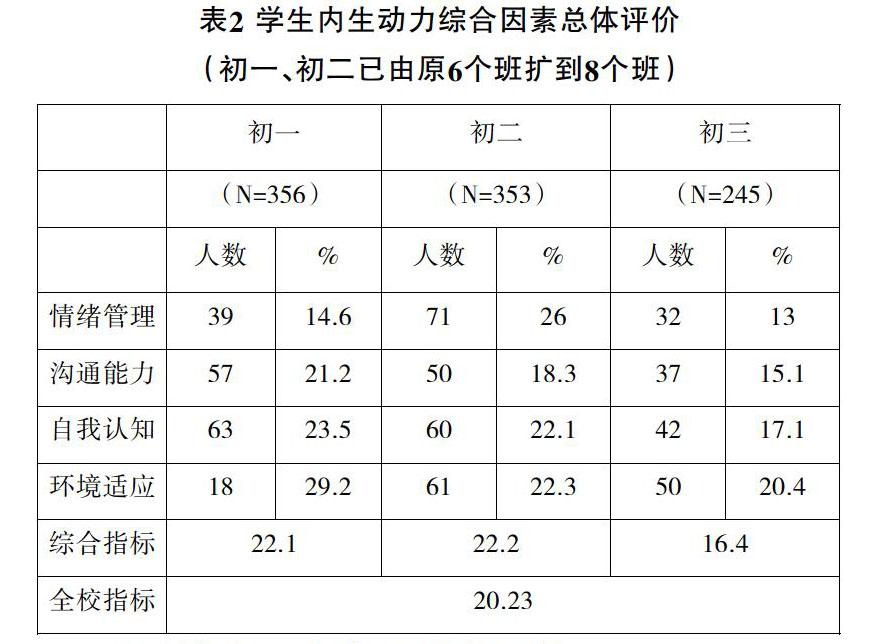

2.发展阶段:均衡陪伴——追求科学合理。本阶段从2016年开始,以学校2016年12月测试结果为例:

(1)将表1和表2进行比较

第一,横向比较。2016年的综合指标和全校指标总体好于2014年,期中各个因素评价都发生了变化,初二、初三总体减少了5个点左右,进步明显;学生的情绪管理和初二学生的环境适应提升较多。第二,纵向比较。2014年的初一变成了2016年的初三,综合指标由22减小为16.4,证明了陪伴教育的有效性。

(2)结论与新问题

第一,内生动力的四个维度都有向好的方向变化。第二,初一学生变化较慢,陪伴教育仍需要改进。第三,从整体来看,尚有少部分学生的内生动力没有得到很好的调动。第四,有学生反映在家庭中父亲的陪伴过少,因此,我们提出了更为合理的均衡陪伴。

(3)跟进措施

第一,均衡陪伴。均衡陪伴要求父母要合理分工,不能平均分配。同时,均衡陪伴是有主有次、有目的、有规划、互补有序的家庭教育。第二,重视父亲价值。初中阶段,父亲的陪伴会带给学生更多独立成长、面对困难的勇气。第三,协同配合。家长要理解尊重学生,学生要理解感恩家长。第四,进一步明确责任分工。①梦想导师经常与受导学生家长及其他任课教师沟通,全面了解学生成长过程中的各方面表现,有效实现对学生的个别教育。②心灵导师帮助受导学生制定品行发展、行为养成及职业生涯规划,关心其学业进步及个性特长发展,对其进行心理疏导和健康指导。③家长导师侧重学生校外实践方面的陪伴,比如组织亲子活动、体验活动等。第五,相关制度建设。①系统保障实施。为了保障陪伴教育的顺利实施,需要学校通过制度建设、平台建设和能力建设三个方面保障陪伴教育的顺利实施。②健全陪伴教育制度。在教师的积极倡导下,学校组织编写了《导师手册》《成长伙伴手册》《实践导师手册》,记录陪伴过程和成果。③健全激励制度。学校要积极宣传优秀陪伴案例,对成果突出的教师、家长、学生给予表彰和奖励,以共同营造陪伴教育的良好氛围。

3.深入阶段:心力陪伴——激活内生动力。2017、2018学年,学校开启了定向陪伴,即心力陪伴措施。心力陪伴不仅是家校协同的核心德育、是陪伴教育的内在着力点,而且是培养学生有效地处理日常生活中的各种需要和挑战的能力,是使个体保持良好的心理状态的能力。基于以上认识,学校开始进一步整合多方面资源:

(1)组织中期研究小结和成果展示活动;

(2)根据实践研究的需要,组织有关的理论辅导,如“如何培养抗逆力”等等;

(3)整合校内“阳光学子”的评价机制,将每年的6月1日定为“阳光成长日”,并开展“阳光成长日”主题日教育活动,邀请家长参加;

(4)家长深度参与教学。家长来校亲自讲授相关知识,或传授手艺技术,或共同参与活动等。基于以上活动的开展,2018年12月,学校再一次进行了数据采集。

通过比较分析:

第一,横向比较。全校指标和综合指标有10点左右的全面提升;从自我认知指标的变化可以看出:陪伴教育对学生的身心认知很有帮助;初一学生的综合指標从22.1降到13.3,说明陪伴教育的改进措施起到了作用;对比三次调查,在环境适应能力方面,对初三学生的陪伴与疏导很重要。第二,纵向比较。2014年的初一是2016年的初三,2016年的初一是2018年的初三,综合指标进步明显、效果显著。