江苏河蟹养殖成本效益调查分析

林海 ,潘建林 ,黄春贵 ,彭刚 ,周军 ,李旭光 ,付龙龙

(1.江苏省淡水水产研究所,江苏 南京 210017;2.江苏省渔业技术推广中心,江苏 南京 210036)

江苏省有1 040 km海岸线和6.53×105hm2滩涂,长江、淮河两大河流由此入海,境内江河沟渠纵横交错,太湖、洪泽湖、高宝邵伯湖、骆马湖等湖泊星罗棋布,内陆水域面积1.73×106hm2,占全省总面积的16.9%,发展河蟹产业有着得天独厚的优势[1]。经过30多年的长足发展,2018年江苏省河蟹养殖总面积256 580 hm2,总产量达359 453 t,其中河蟹养殖在特种水产养殖中面积占比达58.2%,产量占比达33.5%。江苏河蟹养殖在产业结构、科技创新、产品质量、组织化程度和投入机制等方面均取得了显著提升,养殖业竞争力排名全国第1[2],在此发展过程中积累了许多宝贵生产经验、管理经验,获得了较好的技术效益、品牌效益、经济效益[3-4]。但近年来河蟹养殖收益波动较大,为了解河蟹养殖户的真实效益情况和近几年来的养殖效益波动,该文以江苏省河蟹产业技术体系基地监测结合示范户调研的基础上,力图梳理河蟹养殖效益形势,以提出养殖户/企业降本增效的政策建议。目前对河蟹养殖技术研究较多,但对养殖经济结构、成本投入产出及收益方面研究报道较少,更缺乏系统的综合性分析[5]。

1 数据来源及相关说明

该文所使用的数据来源于江苏省河蟹产业技术体系、江苏省渔情监测的示范点以及河蟹主产区养殖户调研结果。江苏河蟹多以池塘主养,套养鳜鱼、青虾的养殖模式,该文主要分析该河蟹主养模式的成本收益情况。河蟹养殖季节性较强,春季2—3月份放苗、中秋前后陆续开始销售,成蟹养殖周期8~9个月,养殖户根据市场行情自主选择销售策略,市场价格波动大,养殖户面临养殖、自然天气及市场三重风险。来源地是河蟹品牌竞争力的重要衡量指标[7],因此该文在2011年、2012年、2018年3月至12月选取江苏省兴化、高淳、常熟等河蟹主产区开展实地调研,按分层逐级抽样和随机抽样结合的方法选取了相关区(县)主要养殖乡、镇、村河蟹养殖户进行调查。包括不同的年龄、性别、教育程度、养殖规模等。共收集、开展调查问卷177份,电话咨询有效户87个。

2 样本分布和养殖户基本情况

2.1 河蟹养殖从业者基本特征

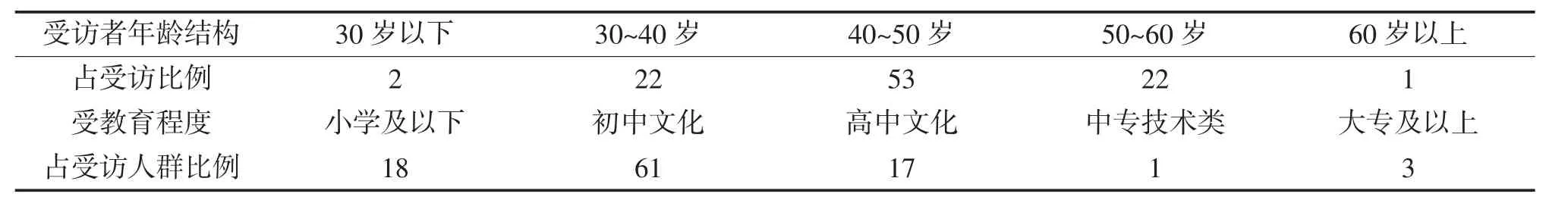

针对收集的177个有效样本进行描述性分析,考察养殖者的人口特征、就业性质、劳动力和雇工、养殖模式等方面。河蟹产业属于劳动密集型产业。从调研结果分析来看,男性被访者占95%,女性被访者为5%;劳动力文化素质方面较弱,年龄结构老龄化,从业人员文化水平、接受新鲜事物意愿/能力较弱。

2.1.1 年龄结构 中老年居多,缺乏年轻血液:调查数据显示一线从业人员40周岁以上占76%,结合笔者渔业基层经验,55周岁以上的占养殖从业人员绝大多数。

2.1.2 文化程度 受教育程度低,接受新鲜事物能力有待提高:初中以下文化占79%,大专及以上人才稀缺。水产养殖整体处于由经验养殖阶段向标准化、规模化转型升级过程中,最急缺的就是年轻、有一定文化水平、接受新鲜事物能力强的人才。养殖类型多以池塘养殖为主,占比接近100%,河蟹网围、水库养殖逐渐退出历史舞台。

表1 受访养殖户基本情况统计%

2.2 养殖生产情况

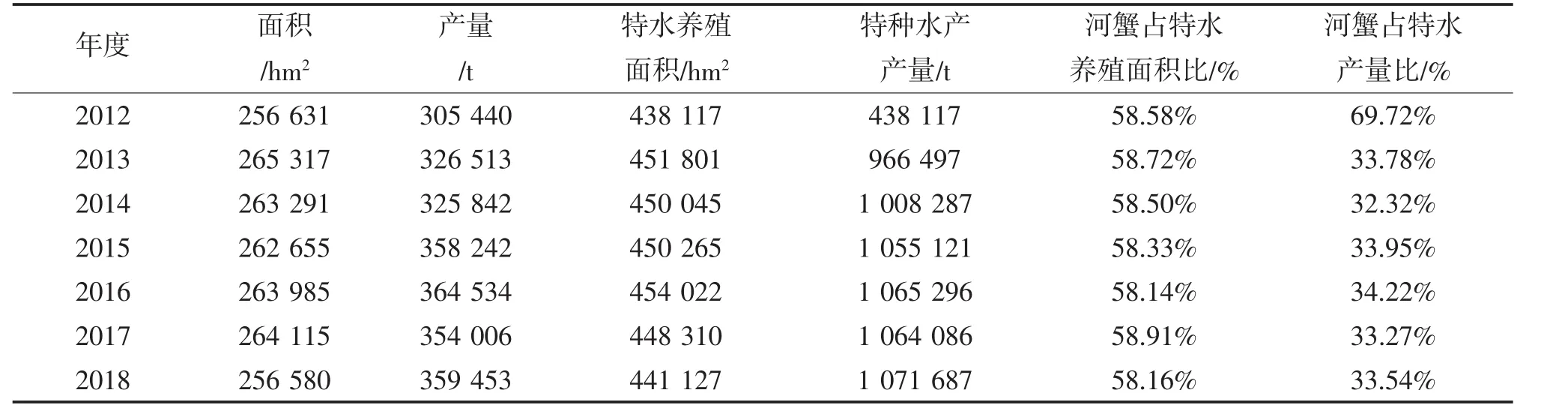

2.2.1 养殖面积和模式基本稳定 2018年江苏省河蟹养殖总面积256 580 hm2,受网围拆除、工业征地、土地复垦等影响,养殖面积较2017年有少量缩减,较2012年总体持平;养殖总产量达359 453 t,较2017年产量稳中有升,较2012年产量提高17.68%。其中近7年河蟹养殖在特水养殖中面积占比达58以上%,产量占比达32%以上,由表2可见河蟹养殖产量和面积特水养殖占比多年保持较稳定,对江苏省特种水产养殖贡献举足轻重。

表2 江苏河蟹2012—2018年度养殖面积及产量

2.2.2 蟹种放养密度小幅增加、放养时间有所推迟因2017年大规格成蟹价格低迷、同比大幅下跌,而中小规格蟹价格同比稳中有升,2018普通养殖户蟹种每公顷放养量较去年增加1 500只左右,平均在15 000~19 500只/hm2,以适当降低规格、确保产量。2018年、2019年蟹种放养密度,金坛地区每公顷放养量达19 500~30 000只/hm2,进行高产高放养模式探索;而兴化地区放养量为14 250~16 500只/hm2,但有少部分养殖企业反其道而行,选择9 000~12 000只/hm2的低放养量以养大规格成蟹;宝应地区放养量为19 500只/hm2左右,盐都地区放养量为18 000~19 500只/hm2,均比往年有所提升。受2018年前大雪天气影响,气温回升较慢、蟹种产量下降、优质蟹苗供应紧张的影响,2018年苗种投放进度整体晚于往年。2019年河蟹放养模式向高密度、低密度两个方向差异化发展更明显。

2.2.3 饵料以全价配合料和冰鲜双趋势为主 对池塘养殖水体要求达标排放,以及人们对河蟹品质的追求,优质全价配合饲料广泛地取代低质饲料和冰鲜鱼、野杂鱼,也越来越受到养殖户的青睐。

2.2.4 养殖环境调控水平参差不齐(养殖模式)“蟹大小,看水草”,各地积极推行“种草、殖螺、稀放、轮养”健康生态养殖模式,种植伊乐藻、轮叶黑藻、黄丝草等各种类水草;投放螺蛳,例如每公顷养蟹水域放养1 500~7 500 kg螺蛳、450~750尾花白鲢预防富营养化;为确保养成大规格河蟹,严格控制幼蟹投放密度,一般每公顷放养量保持在9 000~12 000只。为保证河蟹品质上乘,坚持对湖泊大水面实行轮养轮休,在养殖中,坚持做到不投饵、不施肥、不用药,使河蟹保持了大规格、纯天然、原生态的高品质。

3 河蟹养殖户成本收益变化与分析

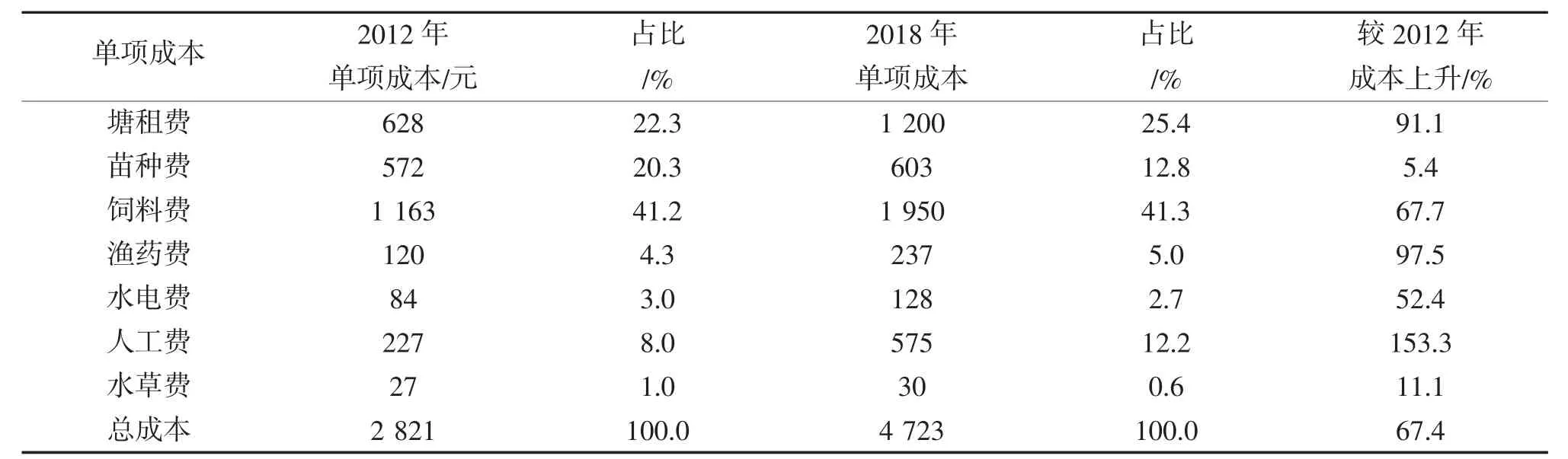

3.1 养殖成本有明显的上升趋势

对比2012年、2018年江苏省河蟹养殖调研数据(表3)分析可知,每667 m2河蟹养殖成本由2012年的2 821元上升至2018年的4 723元,上升幅度达67.4%。单项投入成本上升较快的依次为人工费、渔药制剂、塘租、饲料及水电,均达到50%以上。其中人工费较2012年提高153.3%,渔药和塘租支出也接近翻倍,分别达97.5%、91.1%。调研结果表明,河蟹养殖从业人员以中老年为主,水产养殖业的辛苦和风险是劳动力紧缺、人工成本上升的主要原因。另外,随着河蟹养殖集约化、规模化的发展,水、电能耗及渔药、微生物制剂等用于改善养殖环境的投入逐年加大,因此河蟹养殖成本显著上升。养殖面积和苗种选择是影响产出的关键性积极因素,饲料投入与产出则相关性不明显[5]。同时养殖产出与劳动力人员素质、管理水平关系重大,养殖过程中须密切关注苗种质量、养殖管理技术水平等要素。

表3 河蟹每667 m2养殖成本构成及变化分析

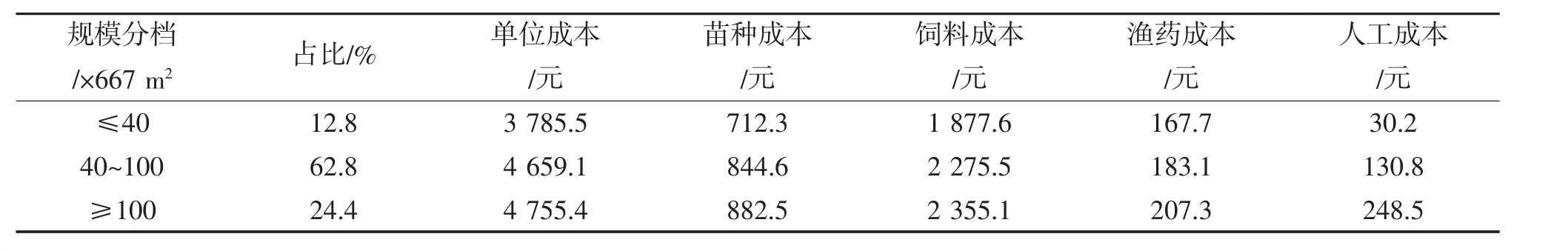

3.2 个体养殖成本有明显的规模递增效益

河蟹养殖是一项高投入高产出高风险的事业,标准化程度低,个人经验和主观能动性等人为因素对养殖效果影响大,不同养殖规模的人力投入/产出比往往不好直接比较。针对江苏省河蟹养殖现状,结合调研结果分析可知(见表4),单户养殖面积6.7 hm2以下为全省河蟹养殖主力军,占比达75.6%。其中40×667 m2以下,小型养殖以家庭劳动力为主,仅在清塘、高温捞草、捕捞等关键环节雇佣季节性临时用工;40×667 m2以上规模,一般要聘请1~2名固定劳动力,人工成本是其一项重要支出。40×667~100×667 m2、100×667 m2以上养殖每 667m2均成本较40×667 m2以下分别高出873.6元、969.9元。结合具体养殖模式分析,中等以上养殖规模普遍采用高投入高产出模式,区别于40×667 m2以下以自身劳动力为主,需要通过增大人工投入、饲料、苗种投入以获得高产。中等规模以上养殖管理与投入相较于小规模养殖,其标准化、规模化、个体养殖成本(苗种、饲料、渔药及人工成本)有规模递增效应。

3.3 河蟹养殖收益变化分析

2018年河蟹市场价格走势平稳,规格公蟹150 g/只、母蟹100 g/只左右的河蟹价格走势平稳,全销售季节维持在62~66元/kg左右,波动小;但公蟹200 g/只以上、母蟹150 g/只以上大规格河蟹市场价格处近5年历史低位,其中200 g/只公蟹价格甚至低于80元/kg的养殖成本。结合近5年河蟹批发市场价格信息,大规格河蟹价格有持续波动大、持续走低的趋势,导致2018年一定规模的河蟹养殖户效益较2012年有不同程度降低,其中小规模、中等规模分别较2012年每667 m2均效益下降1 001元/667 m2、1 148元/667 m2。受调研的小规模养殖中以走“小精高”模式为主,即“小面积、精养殖、高产量”,该模式养成的河蟹以中等规格为主、市场价格稳定。其主要依靠自身管理经验和劳动力投入,因此养殖效益受市场和人力成本波动较小,养殖效益较为稳定(表5)。

表4 不同养殖规模比例及单位面积667 m2成本

表5 不同经营主体类型养殖河蟹产出与效益比较(2018年)

从江苏河蟹主产区域渔情调研统计(表5)分析来看,公司、合作社及个体养殖3种类型经营主体养殖盈利和抗风险能力各不相同,平均养殖产量113.5 kg/667 m2,667 m2产量在 66~210 kg 之间不等;平均每667 m2产值7 832元,每667 m2产值2 595~11 000元不等;平均每667 m2效益3 292元,效益在-905~6020元之间,不同规模经营主体间养殖效益差异较大,盈利能力(抗风险能力)表现为公司(规模优势)>合作社(有意识地农民合作组织)>散户。

4 河蟹养殖户增收增效难点分析

通过近5年的调研结果分析得出,随着产业的发展河蟹养殖产量趋于稳定,但养殖效益波动大,增收增效难度增大。结合河蟹产销特点和养殖业实际,分析河蟹养殖风险因素主要有以下:①苗种质量参差不齐、种质差引起的成活率低、产量规格双低;②池塘环境恶化、水质调控不到位引起的河蟹应激反应、损伤等;③养殖系统防控管理不到位,出现河蟹残肢、“环爪”、“红爪”及流行性抖抖病害;④极端天气如极端高温/低温、连续高温/低温、连续阴雨等,容易引起河蟹蜕壳不遂、摄食差、活力下降及短时间高强度应激等损耗;⑤河蟹市场价格波动大,容易造成增产不增效现象。综合分析影响河蟹养殖收益成败5个因素中,①②③可归结为人为因素,通过技术学习、经验积累及完善管理,可以有效改善,提高养殖效果。而④自然因素属于不可抗力因素,但可通过及时有效的措施降低损失。因素⑤属于市场波动风险,受供求关系影响大,产量高、规格大未必预示效益高,但通过该文作者的研究,市场波动、养殖产量均有一定的年际波动规律,通过调整相应的销售策略,同样可以找准差异化市场定位,提高养殖效益,这将是河蟹产业经济研究重点研究方向和任务之一。

5 降本增效的建议

近年来河蟹养殖成本受土地租金、人工、饵料、渔药等核心要素变化影响较大,随着绿色发展理念和环境保护意识不断加强,未来养殖环境成本必纳入养殖成本考量,可预见未来河蟹养殖成本呈逐年上升趋势。但河蟹销售价格受市场波动大,养殖效益年际波动大,因此需要提高品牌、提高标准化养殖管理效率、提高养殖规格和产量,多方思路降本增效。河蟹产业必须坚持“产业化、科技化、品牌化”的可持续发展思路[3],重视产地品牌发展和保护,从“生产端、销售端、消费端”重视专业化分工。

从产出端分析:如何提高河蟹养殖的生产效益,增加单位产量或养成产品规格,以增加售价。另或通过绿色生态养殖,严格做好养殖管理记录,积极加入质量可追溯体系,通过提高河蟹养殖品质的方式建立品牌效益,从而获得单位面积养殖河蟹的附加值。

从成本端分析:在河蟹生产成本构成中,土地是硬性指标,租金成本较难降低。但可通过标准化的生态养殖、部分智能化物联管理设施,降低单位面积的用工成本,尽量养殖管理精确化、数字化,以达到降低渔药使用,提高饵料利用率,从而达到降低成本。

从销售端分析:缩短中间流程的各种损耗,是河蟹类高附加值生鲜销售的未来趋势之一[7]。积极与品牌电商、餐饮连锁等大单采购方联系,探索建立订单式养殖、包产包销、“公司+基地”等产地直销模式,缩短流通中间环节,提高利润。