民族歌剧表演范式的奠基人与播火者

2018年6月10日,本人应邀参加中国音乐学院举行的“纪念马可先生诞辰100周年学术研讨会”,并做了《民族歌剧音乐创作范式的奠基人与完形者——马可歌剧创作生涯历史回顾与当代思考》。的专题发言。

2019年9月17日,恰逢郭兰英同志90寿诞之际,传来党中央、全国人大、国务院和中央军委授予她“人民艺术家”国家荣誉称号的喜讯,这不仅是我国音乐界、戏剧界唯一获此殊荣的艺术家,更是我国民族声乐艺术和民族歌剧表演艺术的无上荣光。

标题释义

读者一定发现,写马可与写郭兰英的两文,其正题结构与用语何其相似乃尔!当然,这是我有意为之的;其所以如此,是基于如下美学前提:

其一,关于歌剧的一度创作和二度创作

世界上所有的歌剧艺术都是高度综合的舞台艺术,逻辑地包含了一度创作(剧本文学创作、音乐创作、舞台美术创作)、二度创作(演员、乐队、指挥)以及连接两者的导演艺术创作。在一度创作中,音乐占据主导地位;在二度创作中,演员是它的主要承担者,是歌剧二度创作的主体;歌剧一度创作的种种艺术构思,它所赋予歌剧的种种意义、内涵,以及其他的形式与风格诸多因素,只有通过演员及其表演艺术这一最重要的载体的再创造过程才能最终得以感性显现,才能最终完成。

其二,关于歌剧表演艺术

歌剧演员的表演艺术,同样逻辑地包含了声乐艺术和戏剧表演两大范畴。因此,歌剧演员自身艺术素质的全面与否、对作品主题和人物的性格的理解与呈现准确与否、深刻与否,直接决定着歌剧舞台演出的质量高低和完美程度。

其三,关于我国民族歌剧的音乐创作和表演艺术

我国民族歌剧之所以不同于西方歌剧、我国其他类型歌剧,除了具备歌剧艺术都必须具备的那些共同特点之外,它的音乐创作和表演艺术还有着鲜明而独到的特点和优点:正是这两者,构成了我国民族歌剧生存、发展、繁盛的基本动力,是其独特舞台艺术美感生生不息的两大源泉。对此,我在先前諸多文论及前述论马可的文章中,已就民族歌剧音乐创作特点做了力所能及的阐发;而对郭兰英的民族歌剧表演艺术的若干特点,我将通过本文,从歌剧美学视角,做概略性的研究和总结。

其四,关于“范式”

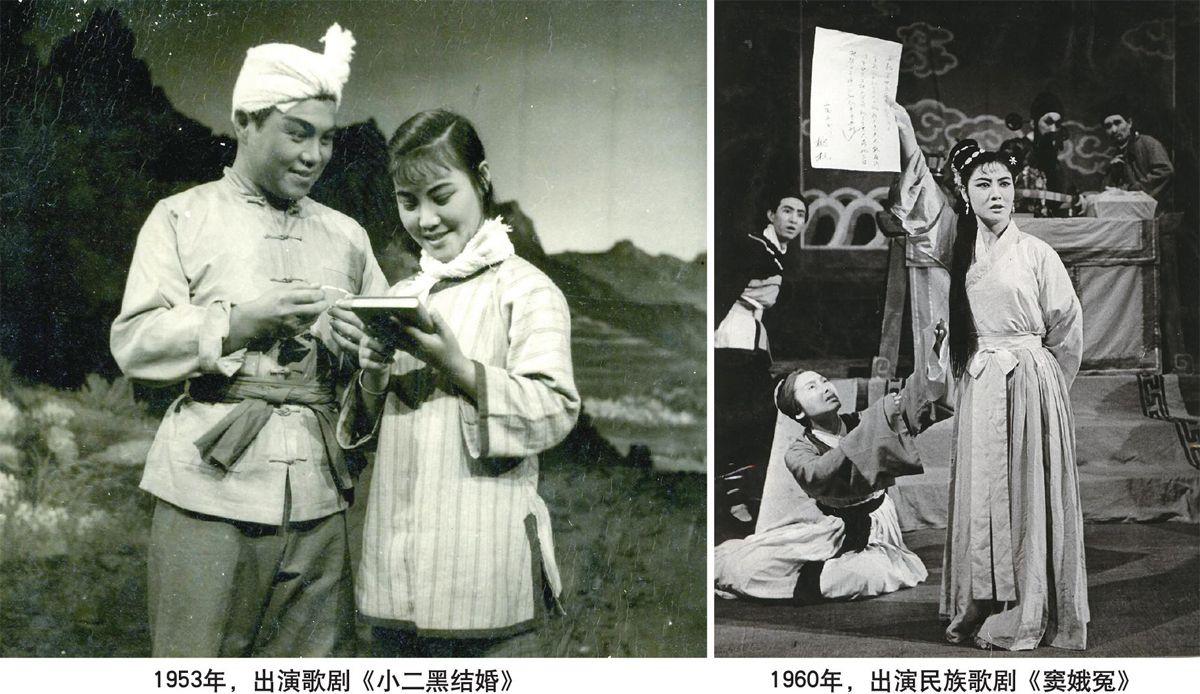

范式(paradigm)的概念和理论为美国科学哲学家托马斯·库恩所提出,本义是指开展科学研究、建立科学体系的坐标、参照系与基本方式。我在论马可民族歌剧音乐创作贡献以及本文中,之所以刻意避开“体系”而坚持使用“范式”这个概念,乃是因为马可的民族歌剧音乐创作、郭兰英的民族歌剧表演艺术有着极丰富的内容和极宝贵的经验,事实上已经形成了一整套具有广泛公认性的艺术特色以及众多可供遵循的成功先例——《白毛女》《小二黑结婚》等堪称经典的杰出剧目。然而,包括我本人在内,我国音乐学界和歌剧史论界对此所做的研究和总结,仅仅是初步的,零散的,碎片化的,构建体系的使命远未达成。

有鉴于此,在“典范性模式”的意义上使用“范式”这个概念,对郭兰英在民族歌剧表演艺术上的特殊贡献进行初步研究,便是本文的任务。郭兰英的民族歌剧声乐

艺术范式

众所周知,郭兰英生就一副好嗓子,声音甜美纯净、圆润通透,加之她自小生活在山西民间音乐的海洋中,受其滋养和熏陶,又经晋剧团数年浸染和艰苦磨练,对当地及周边地区民间音乐(特别是民歌和戏曲音乐)浓郁的地方风格和独特韵味以及歌唱中的发声、吐字和润腔等声乐要诀和歌唱技能更是耳濡目染、烂熟于心,并逐渐积累、沉淀,始由一个幼稚生涩的戏曲学徒逐渐成长为闻名乡里的头牌艺人,成为以山西民歌和戏曲为母体之传统歌唱范式的年轻代表。

老实说,有中华文明史以来,这类以我国民歌、说唱、戏曲为母体的传统歌唱范式可谓成千上万;即便在20世纪40年代的中国,几乎每一个剧种、歌种、曲种都有自己的传统歌唱范式及其杰出代表者。

我国革命文艺的历史对郭兰英、对《白毛女》竟是如此多情——当17岁的她首次观看《白毛女》、被其无穷戏剧和歌唱魅力极大震撼和深深感动之时,便立下宏志:演戏就演这样的戏!于是毅然决然地离开晋剧团加入华北联大文工团,就此告别戏曲艺人生涯,开启郭兰英与马可、旧戏曲与新歌剧、传统歌唱范式与新歌剧声乐范式神奇遇合的征程。

马可根据自己创作《白毛女》和《小二黑》的经验,就第一次提出中国新歌剧的音乐创作仅仅向民歌学习远远不够、还必须老老实实向戏曲音乐学习的观点:

有一种意见认为我们在新歌剧的创作中应该向民族音乐传统学习,但主要是吸收民歌,而不必或不一定去吸收戏曲音乐,这样做的结果,虽然也能在我们的作品中渲染一些民族的色彩,虽然在某些场合中也相当地发挥了民歌抒情的特长,但从整个戏剧音乐的结构来说,从更深刻地表现人物性格与丰富的戏剧节奏等方面来说,民歌就显得贫弱无力了。

事实上,《白毛女》音乐创作中首先创造性地实现了这个新颖而独到的美学追求。这就意味着,对在首演阶段扮演喜儿的王昆、林白和孟于而言,同样提出了必须在新歌剧歌唱艺术中老老实实学习戏曲演唱的使命,从而奠定了新歌剧声乐范式的最早成果。

1948年,在新歌剧《王大娘赶集》中崭露头角之后,一直在后台打杂、在乐队中司职打击乐但对《白毛女》的故事、人物、唱段早已烂熟于心的郭兰英,因一个偶然机遇主动要求顶替上台扮演喜儿,结果,她的歌唱与表演大获成功;自此之后,郭兰英便继王昆、林白和孟于之后,成为喜儿第一代扮演者。

当年担任《白毛女》导演的著名导演艺术家舒强,曾这样评价而郭兰英的歌唱:

从小就唱山西梆子,是道地的中国唱法,嗓子是“吊”出来的。也是用“真嗓子”唱,雄壮而有力量,她很会支配她的嗓子和呼吸,有一套演唱的技术。她平时说话的声音本有点沙哑,但一唱就圆润。而每当她哑嗓后再唱时,开始是低音唱不出,甚至普通说话都没有声音,而后愈唱愈嘹亮,却能唱出很高的高音来。……

一般观众都爱听她的唱,说有“味儿”。关于这个“味儿”,我的看法是这样:一来是因为她的音色好,唱法上又保存着以前唱梆子的方法的优点,风格完全是中国气派的;二来她完全掌握了中国旧剧咬字的技术,字咬得特别清楚;三来则是表情丰富有情感,很能感动人。

舒强对郭兰英的结论是:“音色好,味儿是民族的,嗓子好时,嘹亮高亢有气派;而咬字清楚又准确,这个技术特别好,情绪真实而丰富;有技术,会用嗓子。”。笔者认为,舒强上述评论是中肯的,客观的,其美学眼光也是准确而又真切的。将舒强对郭兰英声乐艺术特点的评价概括起来,加上笔者的理解,大致可总结为下列四点:

所谓“音色好”,也即嗓音甜美、质地纯净、色泽清亮、声音圆润。这些特点,既是苍天所赐,更是晋剧团学艺时用勤学苦练汗水浇灌出来的硕果。

所谓“有技术”,也即“会用嗓子”,歌唱时遵循中国传统戏曲、曲艺、民歌演唱的吐字发声方法,讲究字、气、声、情的完美结合,善于运用咬字、吐字、归韵、呼吸、气口等技术,追求“依字行腔”“字正腔圆”“声情并茂”的审美效果。

所谓“有味儿”,也即从山西晋剧及周边地区民歌、说唱等民间歌唱(即舒强所说之“道地的中国唱法”)中汲取养料,充分掌握汉字四声的韵律美感,熟练运用喷口、颤音、擞音、滑音、滑音、倚音、上下波音等丰富复杂、微妙精细的润腔技巧,灵活处理唇、齿、喉、舌、气之间的有机协调,自如把控不同板式的轻与重、缓与急,行腔走句中的断与连,以及板式之间连接与转换中内在律动的松与紧、形与神。如此,郭兰英的歌声才具有浓郁的民族风格和醇厚的中国韵味。

所谓“感动人”,也即坚持从作品出发、从人物出发,调动自身的生活积累,以充沛激情全身心投入,悉心体味词中之意、曲内之情,先内化于心而后外形于声——将前述之绝美音色、高超技术和浓烈民族韵味化为真挚丰富的情感表达和喜怒哀乐的倾情投射,共同去轰击观众的内心世界。故每当郭兰英始一出场,每发一声,每歌一曲,每演一戏,必能在广大观众的心灵海洋中引发强烈共鸣,激起情感波澜。

更重要的是,郭兰英除了天赋异禀、勤学苦练之外,还聪明多思,善于在学习前辈和同行的不同唱法中集思广益、博取众长。所以,紧随其声乐艺术生涯的前进步履,她扮演的喜儿,演唱的《北风吹》《扎红头绳》,才从石家庄唱进北京,唱到国外;全国解放后,她主演《小二黑结婚》、演唱《清粼粼的水来蓝莹莹的天》,主演《刘胡兰》、演唱《一道道水来一道道山》,主演《窦娥冤》、演唱《倚门望》,1962年再度主演《白毛女》、演唱新增写的核心咏叹调《恨似高山仇似海》,以及在抒情歌曲《我的祖国》《毛主席来到咱农庄》《南泥湾》《妇女自由歌》《社员都是向阳花》《八月十五月儿明》等的演唱中,其声乐艺术的上述特点和优点日益精进而臻于完美,在亿万中国人民的听觉记忆成为过耳不忘、百听不厌的歌唱家,从而在50—60年代便理所当然地完成了中国民族唱法歌坛和民族歌剧舞台上辨识度最高、影响力最广、艺术生命力最强的声乐范式的构建使命。而郭兰英,则继喜儿首演者王昆、孟于等人之后,毫无争议地成为这一声乐艺术范式的集大成者和奠基人。

郭兰英的民族歌剧戏劇表演艺术范式

歌剧演员,必须是一名歌唱家,同时还必须是一名戏剧表演家。无论西方歌剧抑或中国歌剧,莫不如此。而中国民族歌剧对于演员戏剧表演素养与能力的倚重和强调,则远甚于西方歌剧及中国的正歌剧。

话说至此,不得不重提马可特别强调向中国戏曲学习的民族歌剧理念并典范性地体现在《白毛女》的音乐创作中;于是,也就必然地向民族歌剧演员及其歌唱和戏剧表演艺术提出向戏曲学习的使命。事实上,《白毛女》早期的演员,无论他们是何专业背景和唱法(例如王昆偏民族唱法,林白和孟于偏美声唱法),都响应剧组和鲁艺领导的号召,纷纷深入戏曲团体,潜心向戏曲艺人学习歌唱和表演,从而保证了《白毛女》首演的巨大成功,也为我国民族歌剧戏剧表演范式的形成奠定了初步基础。

当然,由于早期喜儿扮演者均无戏剧表演经验,又因我国戏曲表演艺术博大精深,欲在短期内掌握其精髓且能达到运用自如境界,绝非易事,故她们在戏剧表演方面显得有些稚嫩和生硬,在所难免,也可以理解。

而郭兰英的出现,改变了这一切。她从小就学习了很多戏曲表演,形体经过相当严格的训练,故在歌剧表演中自然而然地将中国戏曲之写意美学、虚拟表演以及“四功五法”一整套综合性、高难度表演技能运用于歌剧的戏剧表演中,使之成为人物舞台行动及歌剧形象塑造的主要手段。因此,她扮演喜儿,能使歌唱与舞蹈的节奏有机结合,对“手眼身法步”的综合运用令她的双目、四肢乃至整个躯体聚合成为一个极为丰富的“表情库”,足可应对各类歌剧人物的复杂戏剧动作和表情(例如唱《北风吹》时开门、关门的动作,在“黑虎堂”一场唱到“爹生我”时猛然一跪,在逃走一场戏里的跑圆场,唱《恨似高山仇似海》时手撩白发冲天发问,以及唱《清粼粼的水来蓝莹莹的天》时对小芹这个农村少女清纯性格和复杂心理的深入分析与细腻表现,等等);即便在每一个相对静止的姿态中,她四肢的调度与配合,身体能始终保持平衡和各部分的对称,给人以松弛、舒适之感,且更具美的韵致。

真可谓机缘巧合——郭兰英在踏上歌剧表演舞台的初期,就幸运地遇到了一个优秀的导演舒强。舒老话剧出身,对斯坦尼表演体系深有研究,在导演《白毛女》的过程中,非但充分肯定、全面分析了郭兰英将写意美学和“五功四法”全面代入歌剧的首创之功,同时也指出其中某些因照搬戏曲而略显陈旧问题,并用斯坦尼“体验派”的理论与方法来指导郭兰英的歌剧表演实践,要求她学习、观察、倾听、热爱生活,舞台表演的一切从生活出发,从人物出发,从人物的命运和内在灵魂出发,深入研究人物的生活逻辑,惟其如此,才能跟上时代前进的步伐和观众审美情趣的变化,刻画出个性鲜明的歌剧形象。事后郭兰英回忆说:“舒强同志对我帮助太大了!我从他那儿有一个最大的体会,就是演戏要从人物内在灵魂出发。”

继《白毛女》之后,郭兰英演《小二黑结婚》《刘胡兰》《红霞》《红云崖》《春雷》《红梅岭》等歌剧,扮演形形色色的人物,使这个范式渐趋出神入化的境界,给领导、同行和普通歌剧观众带来“既熟悉又新鲜”这种前所未有、常常令人拍案叫绝的神奇观剧体验,赢得他们的由衷认可和击节赞赏。

至此,郭兰英在民族歌剧表演艺术中首次实现了戏曲的写意美学、虚拟表演与斯坦尼的写实美学、生活化表演的有机融合,非但创造出一个完美的喜儿,更令《白毛女》的戏剧表演艺术发生了一场具有革命性意义的变革;这场变革,不独令郭兰英实现了由传统戏曲艺人向专业民族歌剧演员的历史性嬗变,成为那个时代最受中国亿万群众喜爱和推崇之首屈一指的歌剧表演艺术家,更因以她为代表所创造的一种独一无二的、既来源于又不同于中国传统戏曲,既吸纳、更大异于西方歌剧和中国正歌剧表演艺术元素的中国民族歌剧戏剧表演艺术范式而赫然彪炳于中国歌剧乃至世界歌剧的史册。

郭兰英对民族歌剧表演艺术范式的传承与发展

郭兰英虽系戏曲艺人出身,文化程度并不高;但自她加入革命文艺队伍、扮演喜儿大获成功之后,并未就此满足,仍通过自身的艺术实践,牢记“民族歌剧为人民”宗旨,孜孜不倦勤奋学习新事物和新艺术,满怀激情致力于民族歌剧表演艺术范式的传承与发展。

她所坚持的美学理念是:“反复强调歌剧演员要学戏,并不是说要把戏曲的一整套表演搬过来,歌剧舞台比戏曲舞台更加生活化,我们在戏曲中学到的东西,也会随之有变化。”

建国初期,郭兰英随团出访的经历,使她有机会零距离接触到西洋歌剧《茶花女》《魔笛》《塞尔维亚理发师》《阿依达》《被出卖的新嫁娘》《鲍里斯戈登诺夫》《波西米亚人》《卡门》《唐璜》《自由射手》《蝴蝶夫人》《伊凡苏萨宁》《奥赛罗》《弄臣》和芭蕾舞剧《天鹅湖》《睡美人》《巴黎圣母院》《罗密欧与朱丽叶》《泪泉》等的演出,极大地开拓了她的艺术视野,领略了舞台艺术世界性经典的迷人魅力和大师风范,对西方歌剧和美声唱法有了进一步了解,也对周小燕的美声中国化探索表示发自内心的钦佩。

到1962年,为纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表20周年,文化部决定原班人马复排《白毛女》,王昆、郭兰英领衔主演,舒强导演。

其时,郭兰英已是享誉全国的歌剧表演艺术家,但她与马可一样,对《白毛女》已有成就并不满足,认为原来喜儿躲进深山、头发变白的那个唱段,有两个明显不足:一是音调过分戏曲化,有陈旧感;二是比较零散,断断续续不够完整。于是,由贺敬之作词,马可和郭兰英共同设计唱腔——主要由马可执笔谱写,郭兰英在一旁,从山西梆子、评剧、河北梆子唱到京剧和民歌,供马可斟酌、取舍,再由二人反复切磋,最后定稿。

这便是1962年版《白毛女》中由郭兰英首唱的喜儿板腔体核心咏叹调《恨似高山仇似海》的创作缘起。从那时至今,这首咏叹调的词曲创作与郭兰英的歌唱和表演一起,一直都被公认为我国民族歌剧板腔体咏叹调创作和表演艺术经典中的经典。

1983年,经历“文革”沧桑、年已54岁的郭兰英再次主演《白毛女》之后,虽然渐渐淡出民族歌剧表演舞台,但仍以永不止步的精神,投入巨大心力于民族歌剧表演艺术范式的传承与发展。此间,郭兰英先后指导了李元华、刘玉玲、翟丽美等人扮演喜儿和小芹;而我们从中国音乐学院、中国歌剧舞剧院等单位演出的《白毛女》和《小二黑结婚》中,都可以见出郭兰英表演艺术巨大而深刻的影响。

被誉为第二代喜儿杰出代表的彭丽媛后来回忆说,1985年在主演《白毛女》之前,她曾对照曲谱,反复聆听郭兰英在1980年代演《白毛女》的录音,“对每首唱段,特别是重点唱段,精彩唱段,难度大的唱段,反复听,反复唱。十遍、三十遍、八十遍、一百遍,直听到磁带破损为止”。。

在2015版《白毛女》中,郭兰英更是亲临排练场,一字一腔、一招一式,手把手地对喜儿主演雷佳的歌唱和戏剧表演做现场辅导。

由此足可看出,从《白毛女》首演到1985年版和2015年版,以王昆、郭兰英为代表的第一代喜儿、以彭丽媛为代表的第二代喜儿和雷佳为代表的第三代喜儿,再加上《小二黑结婚》《洪湖赤卫队》《江姐》《党的女儿》《野火春风斗古城》等经典民族歌剧及其几代表演艺术家的共同努力与创造,我国民族歌剧表演艺术范式在长期的演出实践中已经走向成熟。

作为这个表演范式的奠基人和播火者,郭兰英居功至伟,无人可及。

结语:由郭兰英民族歌剧表演艺术范式说开去

郭兰英是幸运的,在她一生和从艺经历中,似有一个幸运之神为她安排好一切——生于贫困之家,对革命怀有朴素阶级感情;生来莺燕歌喉,自幼浸染戏文,练就一身功夫;后又巧遇白毛仙姑,深受震撼,乃立志投身民族歌剧;作曲家马可指民族歌剧必学传统戏曲之路于前,导演艺术家舒强助其在写意美学中融进写实表演于后;而这一系列幸运,在郭兰英艺术人生中聚集、遇合,在革命文艺和民族歌剧这座大熔炉里千锤百炼,终于铸就了民族歌剧表演艺术范式的建构和人民艺术家郭兰英一生的辉煌。

在百年中国歌剧史上,民族歌剧是其中华夏特色最为鲜明、民族风格最为浓烈、因而也最被亿万观众接受和喜爱的歌剧品种;由郭兰英等所奠基、经几代歌剧表演艺术家共同建构的民族歌剧表演艺术范式,是我国歌剧家对于世界歌剧表演艺术的一大贡献。

何为“民族歌剧表演艺术范式”?我们给出的结论是:同所有的歌剧一样,民族歌剧表演艺术包含声乐艺术和戏剧表演艺术两大部分;但与欧美歌剧、中国正歌剧大多倚重歌唱而忽视表演不同,民族歌剧认为这两者同等重要,都是歌剧演员必备之综合性表演素养和技能,同样都是抒发人物情感、展开戏剧行动、塑造歌剧形象的重要手段,畸重畸轻都会对民族歌剧表演艺术形成戕害,只有两者达到高度综合平衡状态才是民族歌剧演员理应追求的目标。

民族歌剧的声乐艺术,一般以民族唱法为主,同时吸收美声唱法的科学成分,以增强歌唱的穿透力和戏剧性张力。即便用其他唱法,也必须自觉向民间歌手和戏曲演员学习,切实掌握歌唱中吐字、声韵、润腔等复杂技巧,以彰显作品中浓烈的民族风格和中国气韵。

民族歌剧的戏剧表演,自觉向戏曲表演的写意美学和虚拟表演学习,切实掌握“四功五法”技巧,并根據作品内容需要和社会审美情趣的变化,吸纳写实美学和生活化表演的有益经验,以塑造具有时代气息和生活质感的歌剧形象。

民族歌剧十分强调演员与所演角色在外在形象和精神气质上的一致性,以求得舞台上演员与人物、视觉形象与听觉形象的高度契合,力避因两者的疏离而令观众产生审美障碍。

概而言之,郭兰英的表演艺术范式与马可的音乐创作范式、舒强的导演艺术范式以及三者的有机融合,共同构成了我国民族歌剧强大艺术生命力的三根支柱,也是它之何以赢得亿万观众的持久热爱并独立于世界歌剧之林的美学奥秘所在。

居其宏 浙江师范大学特聘教授,南京艺术学院退休教授、博士生导师

(责任编辑 张萌)