水体底泥污染物理覆盖材料选择及其污染阻断效果研究

胡易坤 刘超 吴林骏 李乃稳

摘要 随着我国对河流、湖泊的生态环境治理力度的不断加大,外源污染已得到较好的控制,但很多地区的内源污染问题一直被搁置,缺乏有效治理方法。通过试验研究了石英砂、火山岩、麦饭石和陶粒4种材料对黑臭河流底泥氮磷释放的阻隔效果。结果表明,原位物理覆盖技术对氮、磷都有着较好的阻隔效果。4种覆盖材料对底泥中氨氮释放的阻隔效果对比结果为:陶粒、麦饭石>火山岩>石英砂。陶粒对磷的阻隔率最高且稳定,阻隔效果对比结果为:陶粒>麦饭石>石英砂>火山岩。究其原因主要有两点,一是取决于覆盖材料密实程度,二是受控于材料的吸附特性。通过等温吸附模型分析发现陶粒对磷吸附性能最强,而麦饭石对氨氮吸附性能最强,这是陶粒和麦饭分别对磷和氨氮阻隔效果最佳的主要原因。

关键词 材料筛选;黑臭水体;底泥;原位覆盖;吸附;氨氮;磷

中图分类号 X703文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2020)11-0067-04

Abstract With the increasing efforts of Chinas ecological environment control of rivers and lakes,the external pollution has been rectified in general,but the problem of endogenous pollution in many areas has been shelved and there is less effective treatment.In this paper,the effects of quartz sand,volcanic rock,medical stone and ceramsite on the release of nitrogen and phosphorus from the sediment of black odor river are studied experimentally.The results show that the insitu physical coverage technology has a good barrier effect on nitrogen and phosphorus.The comparison results of the blocking effect of four covering materials on the release of ammonia nitrogen in the sediment are: ceramsite,medical stone>volcanic rock>quartz sand.The ceramsite has the highest and most stable barrier to phosphorus and can be maintained at 85%.The contrast effect is: ceramsite > medical stone > quartz sand > volcanic rock.There are two main reasons for this,one is the porosity of the material,and the other is controlled by the adsorption characteristics of the material.The kinetic adsorption model showed that the ceramsite had the strongest adsorption capacity for phosphorus,while the medicinal stone had the strongest adsorption performance for ammonia nitrogen.This is the main reason why ceramsite and medical stone have the best barrier effect on phosphorus and ammonia nitrogen respectively.

Key words Material screening;Black odorous river;Sediment;Insitu capping;Absorption;Ammonia nitrogen;Phosphorus

隨着工业废水、生活污水、农业污水等污染物的大量排放,越来越多的河流湖泊出现发黑臭的现象。而底泥在多年的累积下,汇集了大量的污染物。近几年有关底泥污染治理的研究已经成为水环境保护领域的一大研究热点。

氮、磷浓度作为富营养化的主要衡量指标一直都被纳为重点监测对象。水体中氮、磷等营养盐的超标会引起藻类的大量繁殖,与水生生物竞争阳光、溶解氧,从而导致水体内生物群落大量的死亡[1]。湖底底泥中每年向水体释放的总氮和磷约占总负荷的25%~35%[2]。底泥中污染物主要集中在底泥表层0~20 cm段[3],在受到物理扰动、环境因素变化以及微生物活动的影响,氮磷元素极易从底泥中释放出来,对水环境造成巨大威胁[4-6]。

目前国内外对底泥的处理方法可分为异位处理技术和原位处理技术。异位处理技术中常用的清淤疏浚工程是解决内源污染非常有效的方法之一,这种从物理上移除污染物的方法对河流湖泊具有较好的适应性。清淤疏浚方法在技术上相对简单,但工程量大,大面积的扰动会导致大量氮、磷元素迅速进入水体[7],给生态系统自净功能造成巨大的负荷。并且开挖出的大量低泥难处理,处理不当极易造成二次污染。此外还存在一些潜在风险,不合理开挖会破坏原有生态环境,难以评估其方法对生态环境的影响程度等[8]。相比之下,原位治理技术在工程量以及风险方面展现了其独特的优势,其中一种常用的手段是在底泥上覆盖物理材料,如石英砂、碎石及粘土等。在我国,可作为覆盖材料的天然矿物总量大,比较容易获得,甚至可利用到某些固体废弃物直接作为覆盖材料。覆盖技术还可以与其他生态修复技术相结合,通过清洁底泥或泥沙原位覆盖,在抑制底泥污染扩散的同时还可以为沉水植被的种植提供良好的底质。

由于覆盖材料的多样性及特性差异,选择合适的覆盖材料在工程应用中显得尤为重要。石英砂作为最常见的廉价石料在原位覆盖治理中已经有相当多的实际应用[9],火山岩由于其表面空隙发达,比表面积相对较大,具有较强的挂膜能力、吸附能力。作为人工湿地,滤池的填料有着较好的去污[10-11]。麦饭石的主要构成物质为SiO2、Al2O3,对一些金属有着较好的吸附特性,如Pb2+、Cu2+在实验室中合适条件下可达到90%的吸附效果。麦饭石中还含有一些人体所需的微量元素,这些元素具有良好的溶出性、矿化性,作为天然材料具有一定生物活性,在水质优化中的应用也是极为广泛[12-13]。陶粒富含钙、铝、铁、镁等金属元素,可通过表明沉积,化学吸附,静电吸附等方式吸附水体中的磷,在处理含磷废水方面有着较为广泛的应用[14]。麦饭石、火山岩、陶粒的研究多集中在吸附性能或滤池填料等方向上,而这些材料原位覆盖对内源污染的抑制效果的研究和应用还较少。

笔者选取了石英砂、火山岩、麦饭石以及陶粒4种覆盖材料进行原位覆盖实验研究,对比不同材料对底泥污染物扩散的抑制效果,并对其阻隔机理进行了分析,以此为底泥污染物的原位物理覆盖技术在水体环境治理的工程应用中提供一定的参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料 试验所用的底泥取自成都市毗河九道堰段(104°4′9.67″E,30°45′50.13N),挖取0~20 cm的表层底泥,其主要性状如下:密度1.532 g/cm3,总磷1.44 g/kg,总氮2.32 g/kg,有机质41.7 g/kg。该试验所用石英砂、火山岩、麦饭石、陶粒统一选取粒径为1~3 mm的颗粒,陶粒购自中国巩义市元泉环保净水材料厂,其余3种材料购自灵寿县斯博矿产品加工厂。材料BET比表面积、堆积密度、空隙率见表1。

1.2 试验装置及方法 试验装置为内径20 cm,高1 m的圆形透明玻璃柱,侧边装配2个取水口。将取回的河泥充分搅拌达到均质后缓慢填充到柱子,底泥填充厚度为25 cm。静置2 d待底泥稳定添加覆盖材料,材料使用前反复清洗干净,覆盖材料厚度皆为5 cm。试验设置空白对照组(CK)、石英砂覆盖组(QS)、火山岩覆盖组(VS)、陶粒覆盖组(CS)、麦饭石覆盖组(MS)共5个试验组。添加完覆盖材料后注水到50 cm水深。试验装置摆放于室外,为防止底泥受到阳光直照,该试验用黑色塑料袋对边壁进行遮光处理,光线仅能从液面入射到水体中,尽可能还原河底底泥的环境条件。注水后定期检测氨氮、总磷、溶解氧的浓度及pH,总试验时长为16 d。试验共设置两处监控断面,一个设置在水体中间位置(距离柱子底部55 cm),命名为测点1,该处水样所测数据代表上覆水体的指标参数;另一监控断面设置在底泥表面(距离柱子底部25 cm位置),命名为测点2,该处取得水样称之为底泥表层间隙水。

1.3 测量方法及分析方法

總磷采用国标中的水质总磷检测方法:钼酸铵分光光度法(GB 11893—89)。氨氮测量使用国家环境保护标准的水质氨氮测定方法:水杨酸分光光度法 (HJ 536—2009)。pH测定使用便携双通道多参数水质分析仪:德国 WTW Multi3610 IDS。

2 结果与分析

2.1 底泥中氨氮的释放规律

河流湖泊表层底泥中氮元素主要以有机物的形式存在[15],肥沃的底泥中有机氮的含量

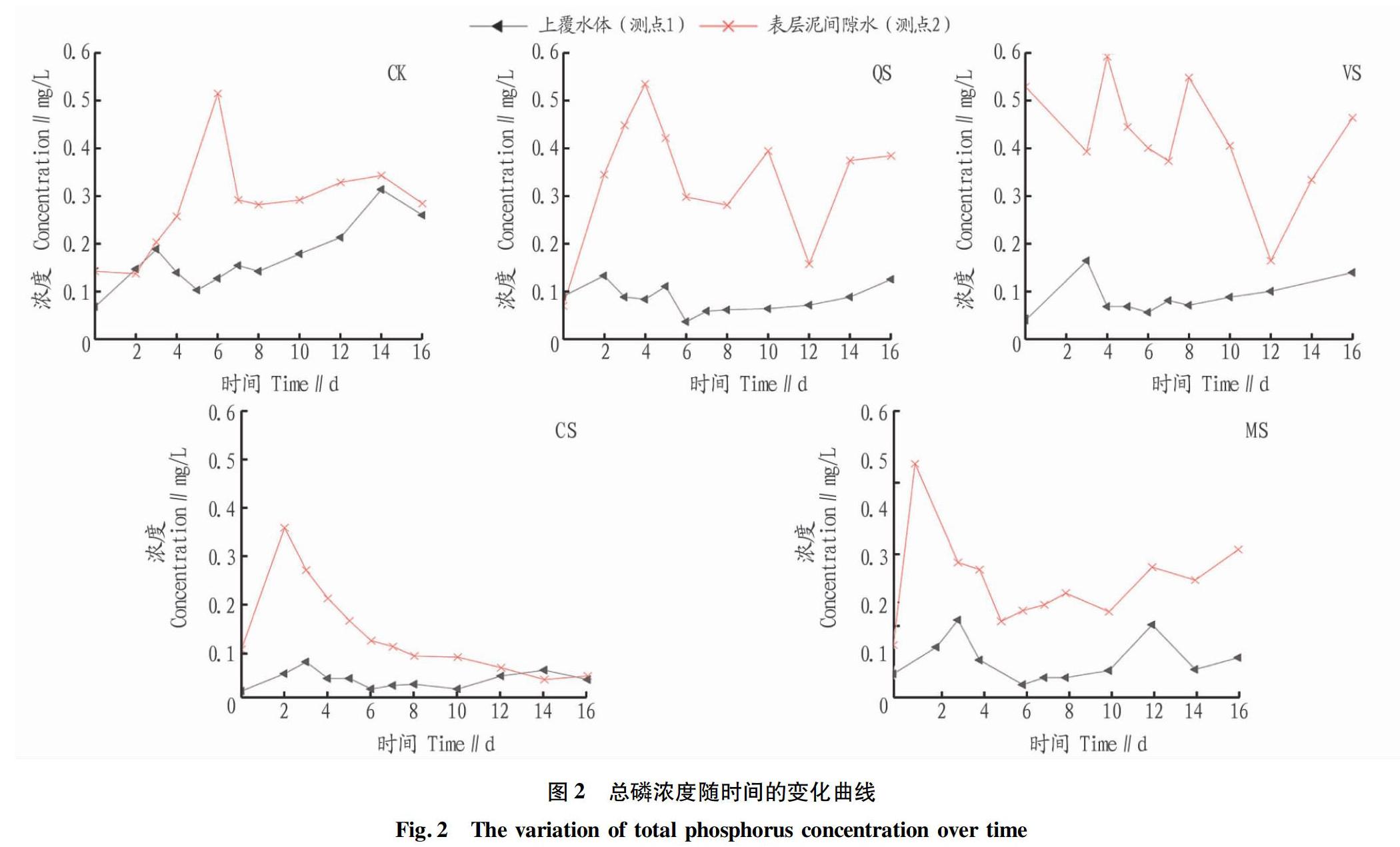

可占底泥总氮的90%[16]。而有机质含量高的底泥中有产氨功能的氨化细菌的占比可高达60%[17],受微生物活动的影响,底泥会持续产生氨氮并向水体扩散。图2为各个组的上覆水和底泥表层间隙水的氨氮浓度随时间的变化曲线,装置注水后,含覆盖材料组的氨氮会在底泥与材料交界面积累。第2天, QS组、VS组、MS组、CS组在泥-材料界面的氨氮淤积浓度就已分别达到13.9、8.95、11.0、8.50 mg/L,受厌氧氨氧化、硝化作用的影响[18],其表层泥间隙水的氨氮浓度有着较大的波动,但一直保持着与上覆水较大的浓度差。在无覆盖材料情况下,底泥中的氨氮会迅速释放出来,上覆水氨氮浓度与底泥表层间隙水中的氨氮浓度逐渐趋同。各组装置中上覆水的氨氮浓度随试验天数稳定增加。在第16天,CK组、QS组、VS组、MS组、CS组装置中上覆水的氨氮浓度分别为4.5、2.27、1.38、1.2 mg/L。

2.2 底泥中磷的释放规律

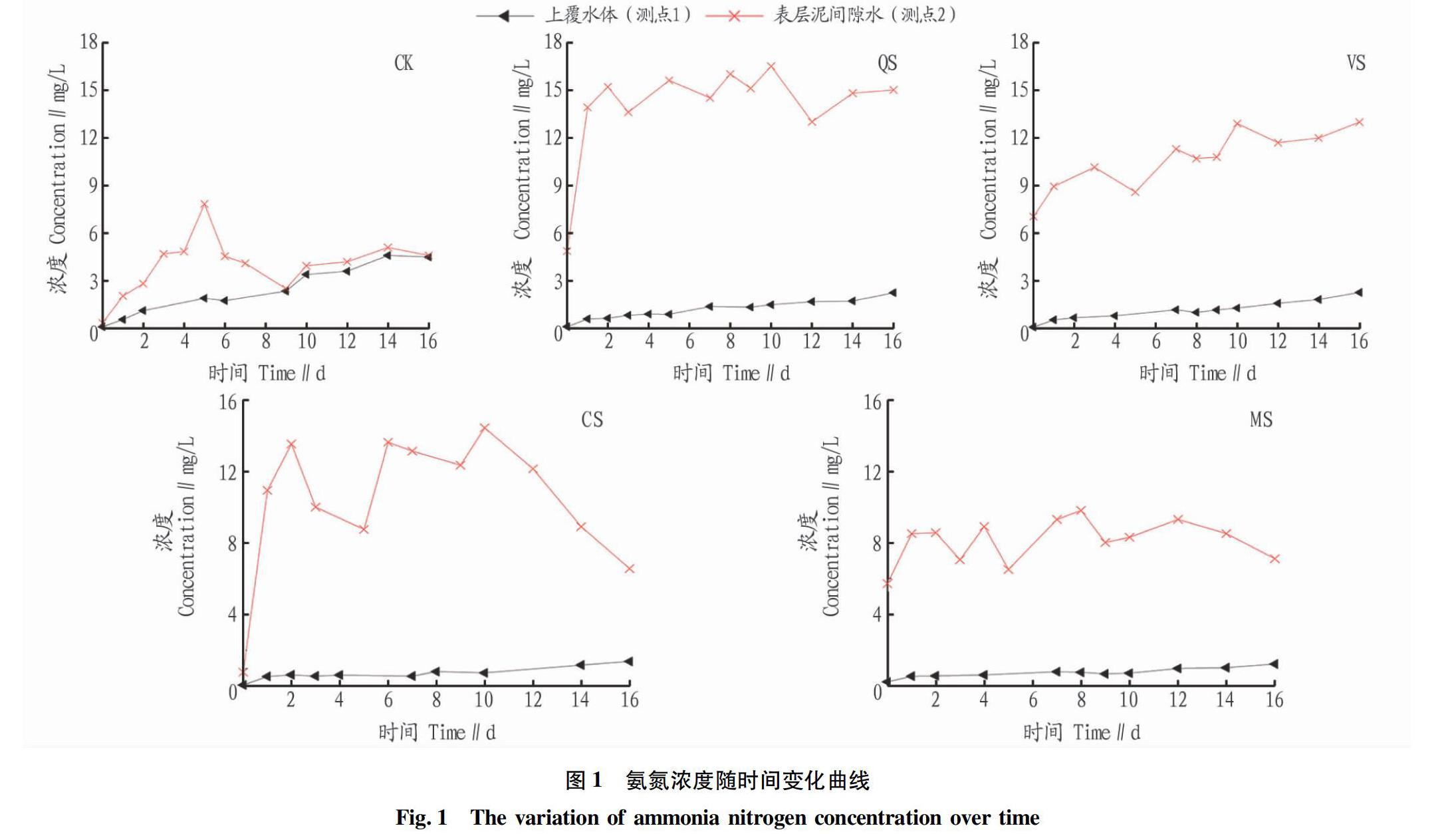

图3为各个装置中上覆水体和底泥表层间隙水的总磷浓度随时间的变化曲线,底泥中磷向水体的扩散较为迅速。第2天,QS组上覆水中总磷的浓度最先达到一个峰值—0.13 mg/L;第3天,CK组、VS组、CS组、MS组相继达到第一个峰值,浓度分别为0.19、0.16、0.07、0.16 mg/L。上覆水及底泥表层间隙水的浓度随时间波动较大,主要是底泥中磷的形态较为复杂,除有机磷外,还有化学性质差异较大的铁铝结合态磷,钙结合态磷等无机磷。其释放机理较为复杂,受pH和氧化还原电位等多方因素影响[19-21]。无覆盖条件,底泥中磷向上覆水体的扩散最为迅速,试验期间上覆水总磷的最大浓度可达到0.32 mg/L。而在QS组、VS组、MS组中,上覆水体的浓度多维持在0.1 mg/L,最大不超过0.2 mg/L。CS组上覆水的总磷浓度最低,基本保持在0.05 mg/L以内,底泥表层间隙水中总磷浓度在第3天后开始迅速下降,到第14天上覆水体总磷浓度与底泥表层间隙水总磷浓度持平。

2.3 覆盖材料对氮磷阻隔效果及机理分析

通过24 h等温(25℃)吸附试验及Langmuir模型[22]分析发现石英砂对氨氮、磷无吸附性能,火山岩、麦饭石、陶粒的对氨氮的最大饱和吸附量分别为0.150、0.422、0.250 mg/g。麦饭石对磷无吸附效果,火山岩和陶粒对磷的最大饱和吸附量分别0.018 8、0.715 mg/g,陶粒最大吸附量为火山岩的38倍。

图4为4种覆盖材料对氨氮或磷阻隔效果随时间的变化曲线,用覆盖材料阻隔率来表示覆盖材料对污染物质的阻隔效果,其计算公式如下[23]:

式中,η为覆盖材料对某物质释放的阻隔率(%);C0为空无覆盖情况下上覆水体中该物质的浓度( mg/L);Cf为含覆盖材料情况下上覆水体该物质的浓度(mg/L)。

由图3可以看出,4种材料都对氨氮、磷都有一定的阻隔效果。

石英砂对于氨氮的释放抑制属于单纯的物理阻隔,对氨氮的阻隔效果最弱,阻隔率基本在50%~60%。火山岩由于对氨氮有一定吸附效果,前12 d阻隔效果要高于石英砂组。但火山岩对氨氮吸附性能相对偏弱,再加上堆积密度小、空隙率大的特点,物理阻隔性能劣于石英砂,故到试验结束时,其阻隔效果要略差于石英砂覆盖。4种材料中麦饭石对氨氮吸附能力最强,MS组底泥表层间隙水氨氮的浓度保持在10.0 mg/L以下,显著低于其他覆盖组,因浓度差较小,氨氮向上覆水的扩散速率相对较慢,在前8 d保持所有试验组最高的阻隔率。8 d后陶粒组氨氮的阻隔效果超过了麦饭石,可能是陶粒组非正常pH影响到底泥中生物活动所致,发现该试验使用陶粒会析出碱性物质使上覆水体pH上升,最高可到10,而在底泥表层间隙水的pH最高可达11.2。总体上陶粒和麦饭石对氨氮的阻隔效果相差不大,从第4天开始这两种材料的阻隔率基本保持在70%~80%。

陶粒对底泥中磷释放的阻隔效果最佳,可保持在85%左右。火山岩对磷的阻隔效果最差,只能维持在50%左右。第6天后,材料对磷的阻隔率为:η陶粒>η麦饭石>η石英砂>η火山岩。覆盖材料对底泥磷的物理隔绝效果受控于材料的空隙率。从表2中可知,英砂空隙率为42.76%,麦饭石为44.72%,陶粒为55.6%,火山岩空隙率为61.6%。火山岩空隙率最大,堆积密度小,其堆积比较松散,底泥中的磷会更容易穿过石料层进入水体,所以火山岩表现出的阻碍磷效果最差,到第16天降至46.19%。除空隙率外,不同材料对磷的阻隔性能的差异同氨氮一样很大程度上受材料吸附性能影响。陶粒由于自身优越的吸附性能可大量吸附底泥中释放出的磷,CS组底泥表层间隙水中的总磷浓度在第2天后迅速降低,第10天后降至0.1 mg/L以内,显著低于其他组相同位置的总磷浓度。

材料对磷的吸附特性与BET比表面积相关密切,陶粒的BET比表面积最大,为其他材料的3~5倍,所以在磷吸附性能上表现最佳。材料对氨氮的吸附性能与BET比表面积相关性较弱,火山岩的BET比表面积仅次于陶粒,但对氨氮的吸附效果远不如不如BET比表面积更低的麦饭石。

3 结论及展望

该研究针对水体底泥污染对上覆水的污染问题,选择4种材料对其进行了原位覆盖治理的试验,得出以下结论:

(1)黑臭河道底泥中沉积的污染物较多,在受物理扰动及微生物活动等影响,污染物质会从底泥释放到上覆水中污染河道,通过原位覆盖处理对污染物扩散可以起到非常有效的抑制作用。覆盖材料对磷的阻隔率:η陶粒>η麦饭石>η石英砂>η火山岩。氨氮的阻隔率前8 d的效果比较为:η麦饭石>η陶粒>η火山岩>η石英砂,第8天后陶粒阻隔率最高,火山岩覆盖阻隔率则在第10天后降至与石英砂覆盖接近。

(2)覆盖材料的阻隔率主要受控于两方面,一是材料堆积起的空隙率,空隙率越大,污染物阻隔效率越越低;二是材料的吸附特性,吸附性能越强,阻隔效率越高。

(3)陶粒对氨氮,磷皆有着非常好的阻隔效果,但该材料受制作工艺原因,在水体中会释放大量碱性物质,实验中该组上覆水的pH保持在9左右,可能会对水体环境造成不利影响,是有待解决的问题之一。原位覆盖可以有效抑制污染物进入水体,但污染物并没有得到本质上的去除。当覆盖层被破坏,累积在覆盖层下的污染物会迅速扩散到水体对水环境造成较大的威胁,如何做到在阻止污染物进入水体的同时实现底泥中污染物的减量需要做进一步研究。

参考文献

[1] 杜世军,刘卫.紫坪铺水库水质及水体富营养化状况分析[J].四川环境,2019,38(4):15-22.

[2] 程丽巍,许海,陈铭达,等.水体富营养化成因及其防治措施研究进展[J].环境保护科学,2007,33(1):18-21,38.

[3] 刘鹄,孟婷,程文,等.汤浦水库沉积物碳、氮、磷的分布与评价[J].水土保持通报,2017,37(2):333-338.

[4] XIAO Y,CHENG H K,TANG H W,et al.Review of influence of hydrodynamic action on distribution of pollutants in water and sediment in river[J].Journal of Hohai University (Natural Sciences),2015,43(5):480-488.

[5] 許宽,刘波,王国祥,等.曝气和pH对城市污染河道底泥氮形态的影响[J].环境工程学报,2012,6(10):3553-3558.

[6] YANG Y Y,LI N N,ZHAO Q,et al.Ammonia-oxidizing archaea and bacteria in water columns and sediments of a highly eutrophic plateau freshwater lake[J].Environmental science & pollution research,2016,23(15):15358-15369.

[7] 雷晓玲,彭小兰,黄媛媛,等.抓斗式疏浚设备对底泥污染物释放规律的研究[J].环境工程,2015,33(4):97-99.