抗旱型高粱开花前期和后期应对水分亏缺的生理调节研究

王艳秋,张飞,朱凯,卢峰,邹剑秋,张志鹏

(辽宁省农业科学院高梁研究所,辽宁沈阳110161)

高粱是我国重要的酿酒原料和粮饲作物,在我国农业种植业调整中具有重要作用[1,2]。由于高粱具有抗旱、耐涝、耐盐碱、抗瘠薄等多重抗性,因此高粱常被种植在边际土地上,尤其是一些山地种植较多,这些土地经常遭遇阶段性干旱[3]。因此,如何选择和选育抗旱性高粱材料是应对高粱抗旱生产问题的有效途径。

高粱抗旱种质辽粘R-6 是一个苗期极抗旱型的高粱种质,2016 年沈阳地区遭遇苗期干旱,2 000余份材料均遭遇不同程度的干旱损伤,唯有该材料幼苗生长旺盛,持绿性极高。近几来,通过抗旱棚、盆栽等多种方式的多重筛选和表型鉴定,进一步确定了该高粱种质苗期极具抗旱性。但开花前期和开花后期阶段也是高粱产量形成的关键时期,而辽粘R-6 在这一生长阶植株遭遇干旱时株高、茎穗柄长度以及穗长等生物学性状均较正常供水变化很小,体现出一定的表型抗旱性,但其内在的生理抗旱性仍不明晰。在生理抗旱评价标准方面,学者们普遍认为根系和叶片的相对含水量、叶片叶绿素含量、光合能力和抗氧化酶活性等是高粱抗旱性评价的关键指标,并初步将这一阶段的高粱抗旱性分为5 级(很强、强、中等、弱、很弱)。有研究表明,作物的抗旱型与植株维持器官含水量的稳定密切相关[4,5];也有报道土壤水分亏缺会造成作物叶片叶绿素合成受阻、分解加快,进而影响光合物质生产[6];另外,相关学者研究发现干旱胁迫会造成作物生理代谢,如抗氧化系统、渗透调节系统、离子代谢等发生紊乱[7,8]。

本研究以抗旱型高粱辽粘R-6 和不抗旱型高粱辽3518R 为材料,对开花前和开花后期遭遇干旱胁迫后的器官相对含水量、叶绿素、光合参数、抗氧化参数、渗透调节指标及产量等进行了测定与分析,旨在评价辽粘R-6 开花前后阶段的抗旱性和内在作用机理,为高粱抗旱育种提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验材料为抗旱型高粱辽粘R-6 和不抗旱型高粱辽3518R,2 个材料株高生物量、生育期等特性均相近,但抗旱性差异明显。2 材料均由辽宁省农业科学院高粱研究所选育。

1.2 试验设计

试验于2018 年5-9 月在辽宁省农业科学院移动抗旱棚中进行,采用盆栽方式,盆大小为直径40 cm×高20 cm,盆内装等量壤土,土壤养分含量为:全氮0.14%、全磷0.12%、全钾2.26%、水解性氮 6.11 mg·kg-1、有 效 磷 13.08 mg·kg-1、有 效 钾142.50 mg·kg-1、pH 值 6.9。试验随机区组设计。

播种后60 d 开始水分胁迫处理,此时高粱营养生长基本完成,不同处理间高粱植株的生物量差异很小,因此采用称重法控制土壤含水量,每天下午15:00 补水1 次。设5 个水分处理,分别为:(1)设正常供水处理,即对照,以下简称ST(CK),即水分含量为30%;(2)干旱胁迫处理,土壤水分含量为26%、22%、18%、14%四个处理(以下分别简称 ST1、ST2、ST3、ST4)。每处理 5 盆,每盆均匀播种8 粒种子,出苗后留苗3 株。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 根系、地上部相对含水量

干旱胁迫后分别在开花前7 d、开花前14 d、开花后7 d 和开花后14 d 每处理选取具有代表性的植株3 株将其根系与地上部分分离,分别测定根系和地上部相对含水量。将根系(用清水冲净,风干表面水分)和地上部分别称鲜重,之后用烘箱105 ℃杀青,用60 ℃烘48 h,直至恒重,记录干重,计算根系和地上部相对含水量。相对含水量/%=(鲜重-干重)/鲜重×100。

1.3.2 叶绿素含量

分别在开花前7 d、开花前14 d、开花后7 d 和14 d 每处理选取具有代表性的植株5 株,采用SPAD-502 叶绿素仪测定叶绿素含量,测定部位为倒二片叶。

1.3.3 光合参数

干旱胁迫后,分别在开花前7 d、开花前14 d、开花后7 d 和开花后14 d 每处理选取具有代表性的植株3 株进行光合参数测定。采用美国LICOR 公司生产的LI-6400 型光合仪,设置红蓝光源 ,PAR 为 1 000 μmol·m-2·s-1,测 定 时 间 为 上 午9:30-11:30 时测定净光合速率(Pn),同步探测记录气孔导度(Gs)、胞间 CO2浓度(Ci)、蒸腾速率(Tr)。

1.3.4 生理指标

分别在开花前7 d、开花前14 d、开花后7 d 和开花后14 d 取叶片测定抗坏血酸过氧化物酶(Ascorbate Peroxidase,APX)、过氧化氢酶(Catalase,CAT)、丙二醛(Malondialdehyde,MDA)、超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase,SOD)、过氧化物酶(Peroxidase,POD)、和超氧阴离子自由基(Superoxide radicals,O2·-)等抗氧化指标,同时测定游离氨基酸、脯氨酸、还原性糖、可溶性蛋白、可溶性糖等渗透调节指标,均采用张宪政(1992)[8]的方法进行测定。

1.4 数据统计分析

采用Excel 2003 和DPS v7.50 数据统计分析系统对数据进行统计和分析。

2 结果与分析

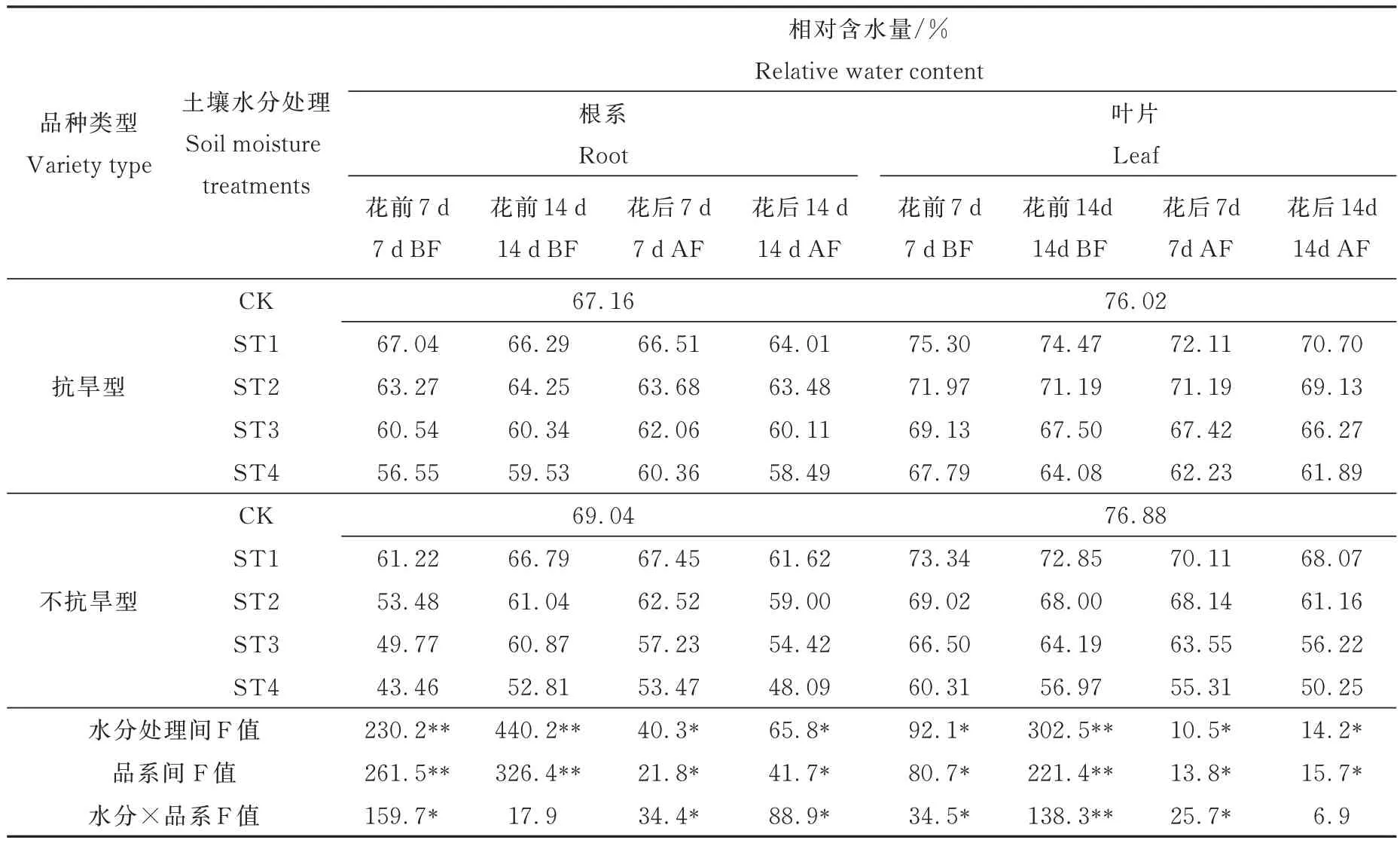

2.1 水分亏缺条件下的器官相对含水量变化

抗旱型高粱和不抗旱型高粱在水分亏缺下根系和叶片的相对含水量存在显著差异(表1)。总体上看,花前处理对根系和叶片的相对含水量影响更大,抗旱型高粱根系相对含水量干旱处理下降低幅度明显低于不抗旱型高粱。统计分析结果表明:水分处理间花前14 d 根系差异显著性最大(F 值=440.2**),花前 7 d 次之(F 值=230.2**),均明显高于花后处理;叶片相对含水量总体上略高于根系,但在水分处理间的变化趋势与根系基本一致,也表现为花前 14 d 最大(F 值=302.5**),花前 7 d 次之(F 值=92.1*),高于花后处理的根系和叶片。说明就相对含水量而言,花前干旱处理较花后干旱处理对高粱的影响更大。

另外,不同品种间(VF)统计结果表明抗旱型高粱根系和叶片相对含水量在干旱处理下均显著高于不抗旱型高粱,且尤其在花前对干旱敏感时期差异幅度更大。说明抗旱型高粱在遭遇干旱逆境时,具有较好的根系和叶片相对含水量保持能力,以增强其对干旱逆境的适应性。同时,水分和品系间也普遍存在显著的互作效应。

表1 抗旱型高粱水分亏缺下根系和叶片相对含水量的变化Table 1 Variation of relative water content in roots and leaves of sorghum varieties under different soil water deficit conditions

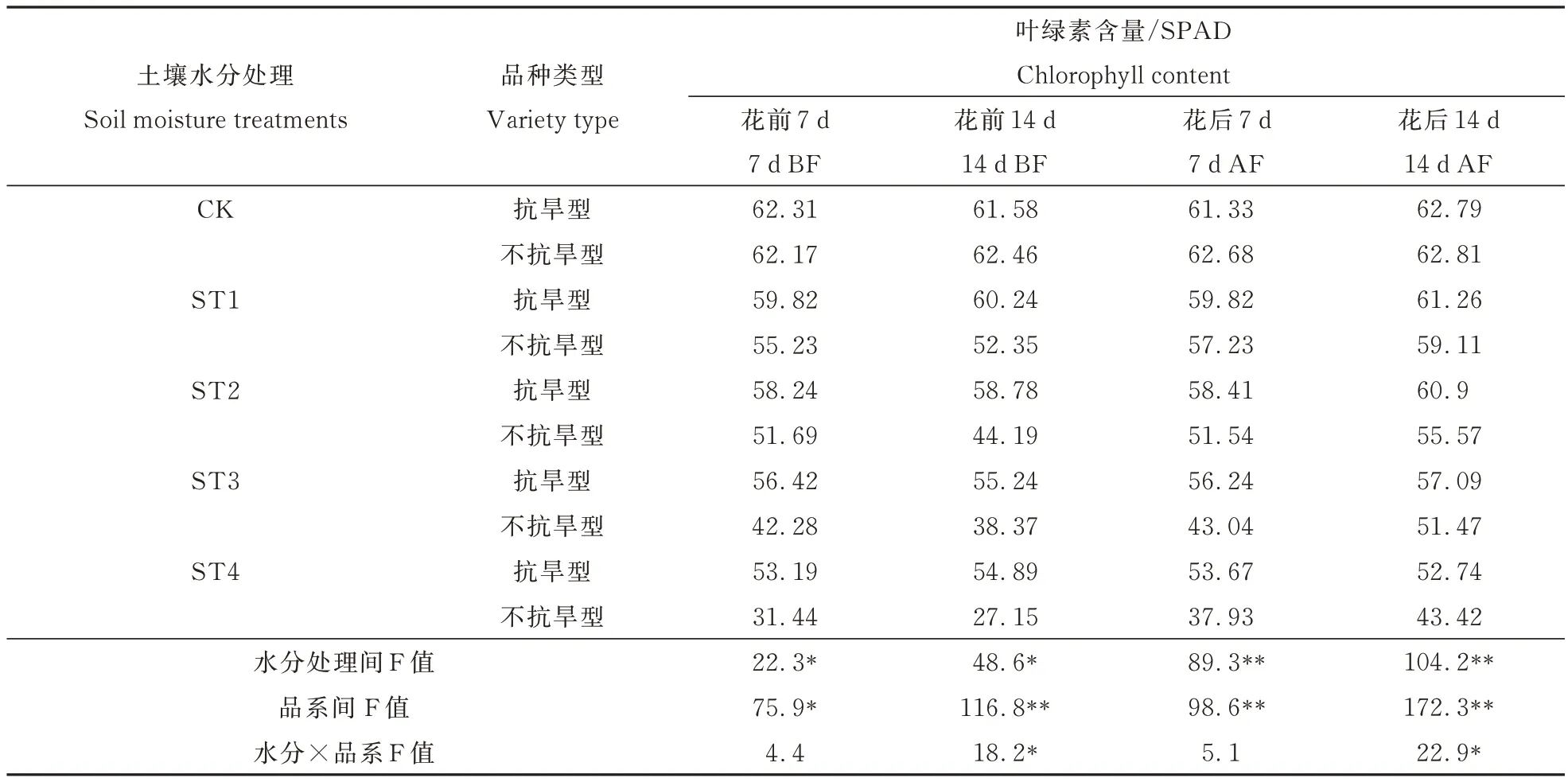

2.2 抗旱型高粱对水分亏缺下的叶绿素变化

由表2 可见,抗旱型高粱和不抗旱型高粱在水分亏缺下叶绿素含量差异较大。在不同土壤水分处理间,随着干旱程度的增加不抗旱型高粱叶绿素含量下降明显,而抗旱型高粱与不抗旱型高粱下降幅度较小,无论是花前还是花后干旱处理,其叶绿素最低值仍可达52.74 SPAD,花前7 d、花前14 d、花后7 d 和花后14 d 的平均值仅比对照处理下降13.5%;而不抗旱型高粱在ST4 干旱处理下花前 7 d、花前 14 d、花后 7 d 和花后 14 d 的叶绿素含 量 分 别 下 降 至 31.44、27.15、37.93、43.42 SPAD,平均值比对照下降44.1%。说明抗旱型高粱在叶绿素调节方面对干旱逆境具有较好的调节能力。同时,统计结果显示花后干旱对叶绿素的影响更大,花后 14 d(F 值=172.3**)和花前 14 d(F 值=116.8**)差异更大,水分×品系在这 2 个处理下也存在着显著的互作效应。

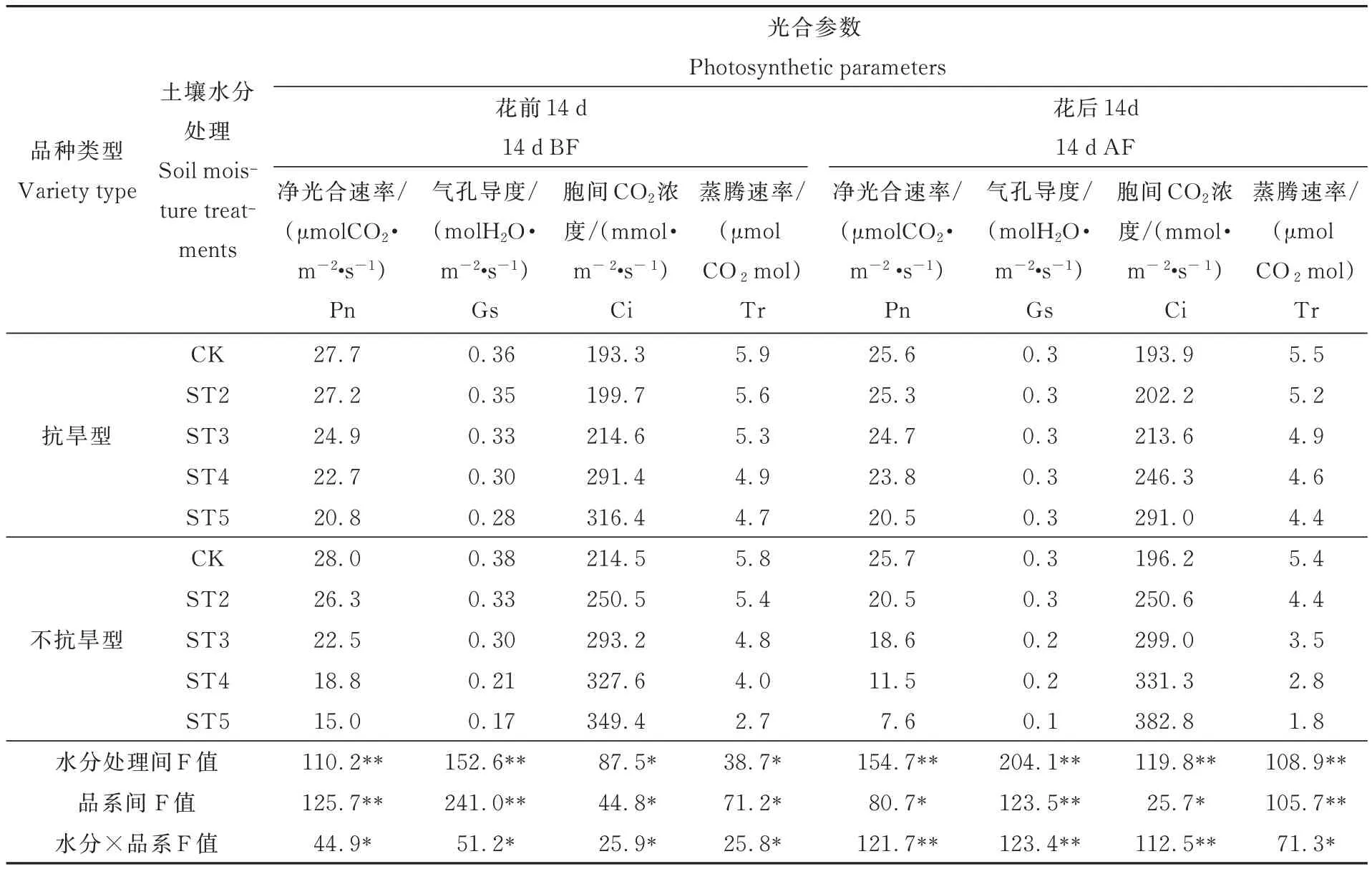

2.3 抗旱型高粱应对水分亏缺的光合参数调节

鉴于不同水分处理间和不同类型品种在花前14 d 和花后14 d 叶绿素含量差异较大,对其净光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度和蒸腾速率进行了测定与分析(表3)。研究发现花前处理对叶片净光合速率影响较大,干旱处理会造成叶片净光合速率显著下降,伴随气孔导度和蒸腾速率下降和胞间CO2浓度的提高。但是抗旱型高粱净光合速率下降幅度很小,低于不抗旱型高粱。在净光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度和蒸腾速率4 个参数中,气孔导度的 F 值(花前 14 d F 值=152.6**,花后14 d F 值=204.1**)最高,说明气孔导度是干旱调节中最为活跃的光合参数指标,抗旱材料在干旱条件下保持较高的气孔导度是其具有较强抗旱性的重要特征。

2.4 抗旱型高粱应对水分亏缺的抗氧化参数调节

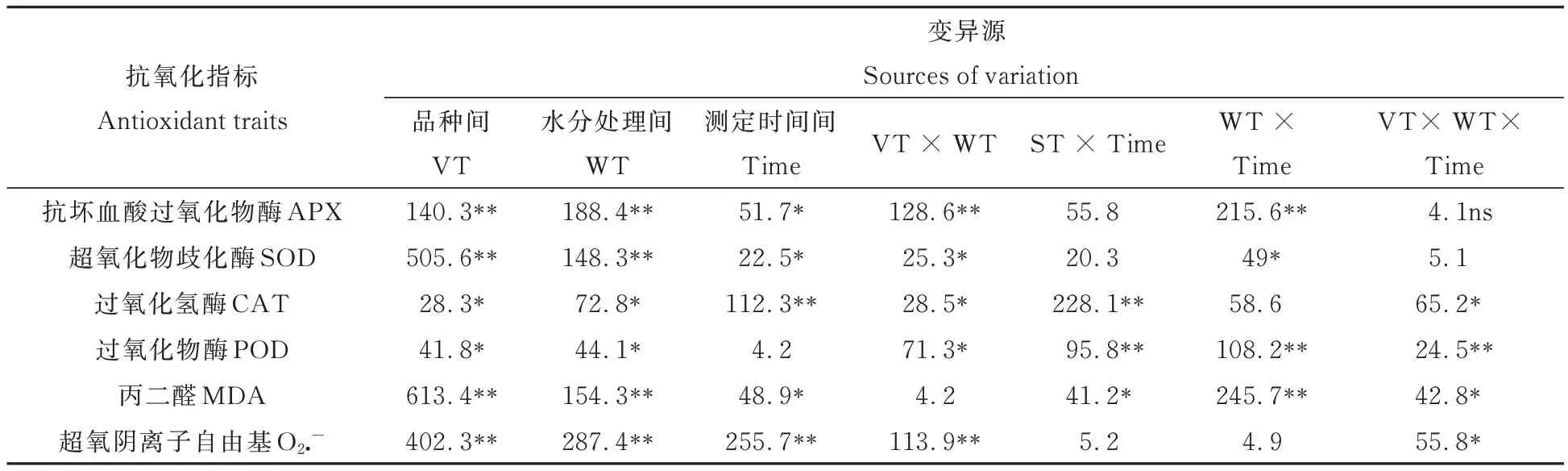

干旱处理下高粱叶片相对含水量、叶绿素和净光合速率含量均有所下降,为进一步分析其内在生理原因,对叶片的抗氧化参数APX、SOD、CAT、POD、MDA 和 O2·-进行了统计分析。结果表明:不同土壤水分处理间 O2·-(F 值=287.4**)显著性最强,不同品种类型间MDA(F 值=613.4**)、SOD(F 值 =505.6**)和 O2·-(F 值 =402.3**)显著性最强,说明抗旱型高粱可主要通过对MDA、SOD 和O2·-的调节来维持干旱逆境下的机体平衡,而O2·-的调节使其抗旱型材料具有抗旱性的关键所在。此外,水分、品系和不同测定时间也普遍存在显著的互作效应,说明抗氧化参数的调节是一个综合作用过程,而抗旱型高粱在这一作用过程具有较好的调节作用。

表2 抗旱型高粱水分亏缺下叶绿素含量的变化Table 2 Variation of chlorophyll content of sorghum varieties under different soil water deficit conditions

表3 抗旱型高粱水分亏缺下光合参数的变化Table 3 Variation of photosynthetic parameters of sorghum varieties under different soil water deficit conditions

表4 抗旱型高粱水分亏缺下抗氧化参数的统计分析Table 4 Statistical analysis of antioxidant traits of sorghum varieties under different soil water deficit conditions

2.5 抗旱型高粱应对水分亏缺渗透调节参数的变化

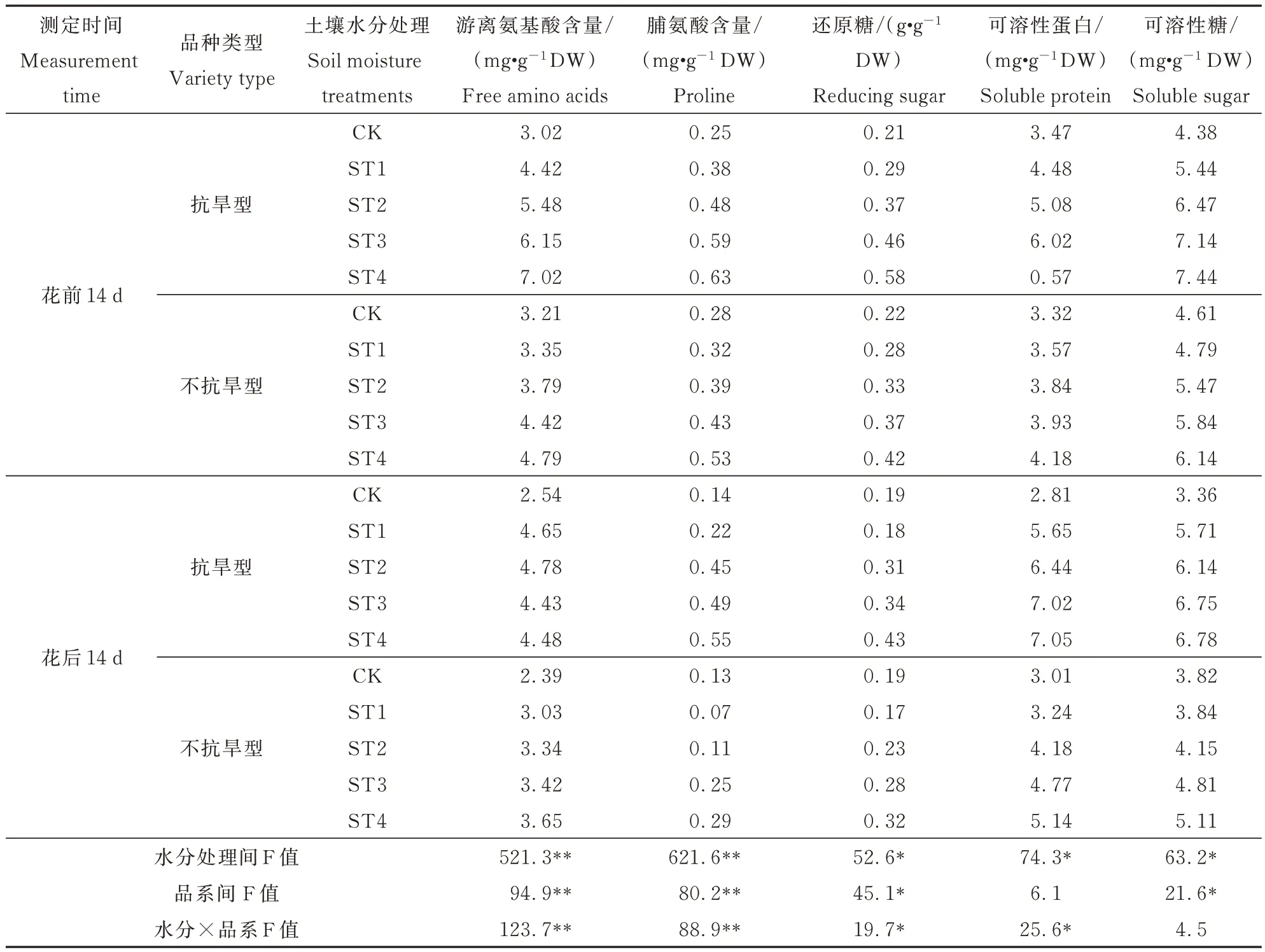

花前14 d 和花后14 d 分析结果表明抗旱型高粱和不抗旱型高粱渗透调节参数差异较大(表5)。游离氨基酸含量、脯氨酸含量、还原糖含量、可溶性蛋白和可溶性糖含量均随干旱程度的增加有所增大,以增强对干旱逆境的抵御能力,但抗旱材料的增加幅度明显高于不抗旱材料,尤其是游离氨基酸含量和脯氨酸含量显著性较大,说明抗旱材料的这2 个指标在遭遇干旱胁迫时变化活跃,时其调节和适应干旱逆境的关键指标,同时这2 个指标不同水分处理和品种类型间也存在较强的互作,进一步证实了上述结论。

2.6 抗旱型高粱水分亏缺下的产量和千粒重的变化

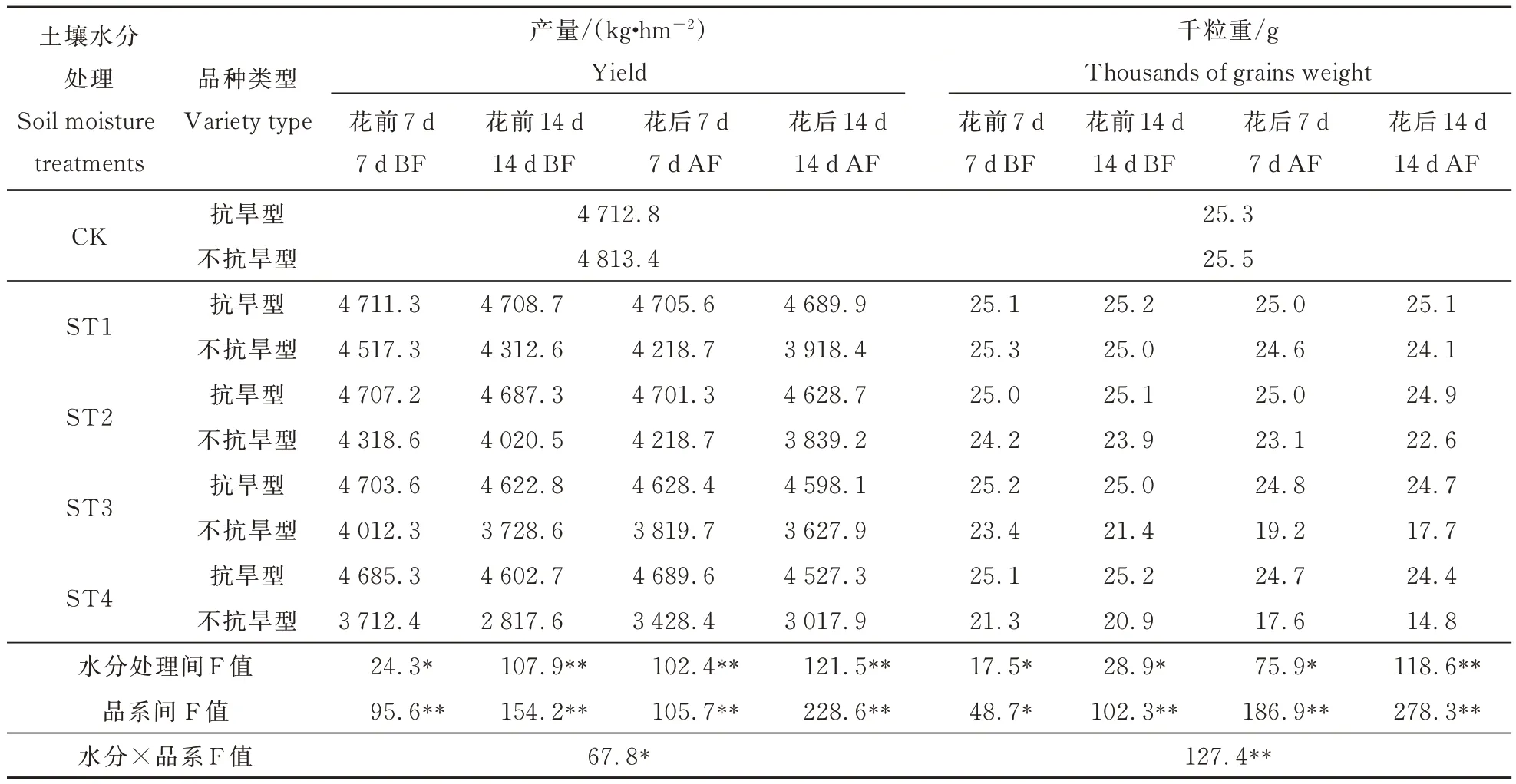

不同水分处理间和不同类型品种在花前7 d、14 d 和花后7 d、14 d 的产量和千粒重差异较大(表6)。分析可以看出,在对照(CK)条件下抗旱型和不抗旱型高粱材料差异很小,而在干旱条件下不抗旱型高粱材料随着干旱胁迫程度的增加产量急剧下降,当 ST4 处理时,花前 7 d、14 d 和花后 7 d、14 d 产量分别比对照下降22.9%、41.5%、28.8%和37.3%;而抗旱型高粱材料随着干旱胁迫程度的增加产量下降幅度较小,在ST4 处理时,花前7 d、14 d 和花后 7 d、14 d 产量仅分别比对照下降0.6%、2.3%、0.5%和3.9%,同时花前14 d 干旱处理对不抗旱材料影响最大。千粒重的变化趋势与产量基本一致,但值得注意的是而花后14 d 干旱处理对千粒重影响最大。

3 讨论与结论

干旱是制约我国高粱规模化和产业化发展的重要非生物因子。本研究研究发现辽粘R-6 在遭遇干旱逆境时,可减缓根系和叶片相对含水量的下降,依靠保持较高的持绿性来应对干旱逆境。此研究结果与 Ashraf M 等[9]、Ullah A 等[10]、何秀红等[11]提出的苗期植株较稳定的持水量是其抗旱重要表型特征的结果基本吻合。本研究还发现在遭遇干旱条件时,不抗旱材料光合能力明显下降,但辽粘R-6 可通过气孔导度和蒸腾速率等光合参数的调节增强其抵御干旱胁迫的能力。此研究结果 与 Rahbarian R 等[12]、Kato M.C 等[13]、Bai J等[14]、蒋菊芳等[15]的研究结果相一致。但也有研究[16,17]提出干旱与光合速率并非呈完全正相关,与本研究的结论略有差异,可能是因为作物不同所致,也可能与水分胁迫程度和胁迫时期不同有关。

此外,本研究探究了辽粘R-6 的内在生理作用机理,发现辽粘 R-6 的超氧阴离子自由基(O2·-)的调节对维持干旱逆境下的机体平衡发挥着重要作用,游离氨基酸含量和脯氨酸渗透调在抗旱调节中变化活跃。此研究结果与曹昌林等[18]、杨博等[19]、Dacosta M 等[20]的研究结果基本一致。综上所述,辽粘R-6 开花前期和开花后期均具有较好的抗旱性,是一个优良的抗旱种质材料,但本文仅对一些基本的生理参数进行了分析,其内在抗旱生理代谢机制和分子机理还有待于进一步深入研究。

表5 抗旱型高粱水分亏缺下抗氧化参数的变化Table 5 Variation of osmotic parameter of sorghum varieties under different soil water deficit conditions

表6 抗旱型高粱水分亏缺下产量和千粒重的变化Table 6 Variation of thousand-grain weight and grain yield of sorghum varieties under different soil water deficit conditions