2014年亚热带喀斯特常绿落叶阔叶混交林物种组成数据集

杜虎,彭晚霞,宋同清,曾馥平,王克林,傅伟

1.中国科学院亚热带农业生态研究所,亚热带农业生态过程重点实验室,长沙410125

2.中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站,广西环江 547100

引 言

我国作为喀斯特大国,喀斯特地区面积约占国土面积的1/3。其中,西南喀斯特地区是全球三大喀斯特集中分布区中面积最大、岩溶发育最强烈的地区,也是石漠化最严重和生态环境最脆弱的地区之一。喀斯特木论国家级自然保护区位于广西环江毛南族自治县西北部,与贵州茂兰国家级自然保护区连片构成当今世界上分布面积最大、保护最好、原生性最强的喀斯特非地带性植被类型——亚热带喀斯特常绿落叶阔叶混交林[1]。受地球内动力、强烈的地质运动、高温多雨且分布不均、碳酸盐岩溶蚀性强、水文二维结构明显以及其适生植物具有嗜钙性、耐旱性和石生性等限制特点的综合影响,生境和植被具有高度异质性,群落结构多样,树种组成丰富。原始生境下的喀斯特森林可作为石漠区生态重建工程中的生态参考系统[2],并能提供丰富的种源。因而对我国西南喀斯特顶级森林群落进行植物资源清查、生物多样性维持机制等研究具有重要意义。

然而,由于喀斯特山地野外调查难度较大,研究工作更容易受到尺度、时间、地点及方法等限制;与此同时,到目前为止喀斯特地区相关资料仍然较匮乏,以往通过短期、小面积调查数据而取得的初步成果也亟需在更大时空尺度上得到验证。限于监测条件数据积累缺乏等原因,以大型固定样地为主的森林生物多样性监测方法受到越来越多的关注,为人们了解生物多样性的变化及其影响,研究物种共存机制等提供了翔实的数据。以美国热带雨林研究中心(CTFS)森林监测网络建立的大型固定监测样地最具代表。2004年,中国森林生物多样性网络启动建设,到目前为止建成了大型森林动态监测样地18个。大样地的建设有效监测了物种的时空分布,验证和发展了物种共存机制的诸多理论和假说,为研究物种多样性的维持机制、物种空间分布格局、群落动态等提供了重要的研究平台[3-4],在生态学领域产生了很大影响。

参照CTFS大样地建设与监测技术规范,环江喀斯特站于2014年在广西木论国家级自然保护区亚热带常绿落叶阔叶混交林中建成 25 ha森林动态监测样地。该样地目前是亚热带喀斯特常绿落叶阔叶混交林中建立的首个大型动态监测样地,也是全球喀斯特地区面积最大的固定森林监测样地,是对中国森林生物多样性动态监测样地和我国森林生态系统监测网络的有益补充,为喀斯特森林生物多样性研究提供丰富、翔实的科学数据支撑[5-6]。

本数据集整理了该固定样地植被数据,为深入研究喀斯特森林植被动态特征提供本底资料,为该地区森林管理、生物多样性保护和植被遥感监测等提供数据支撑,对推动我国长期植被生态学的研究具有重要意义。

1 数据采集和处理方法

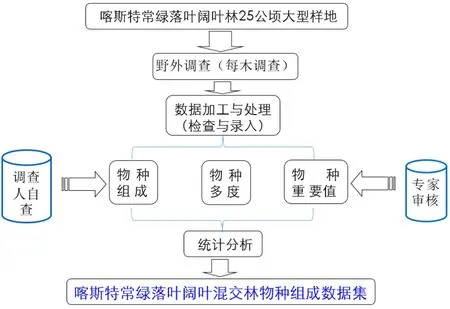

本数据集的构建过程主要包括:野外样地调查、数据加工与处理、数据质量控制与评估、数据分析以及数据集的形成与入库。具体的构建过程见图1。

1.1 数据来源

数据主要来自于喀斯特常绿落叶阔叶混交林25 ha固定样地的野外调查。依照CTFS(The Center for Tropical Forest Science)标准以及中国科学院森林生物多样性监测规范,建立面积为500 m×500 m的样地,样地海拔高差208 m,平均坡度约31°。采用全站仪和GPS基站相结合的测量方法,将样地划分为625个20 m×20 m的样方,4个角用水泥桩做永久标记。每个20 m×20 m的样方又细分为4个10 m×10 m小样方。野外调查以20 m×20 m样方为单位对每个树种个体进行编号并挂牌,测量样方内胸径≥1 cm的树种个体(及分枝、萌枝),记录其树种名称、胸径、坐标及生长状态等信息。

图1 喀斯特常绿落叶阔叶混交林物种组成数据生产流程

1.2 喀斯特常绿落叶阔叶混交林25 ha固定样地描述

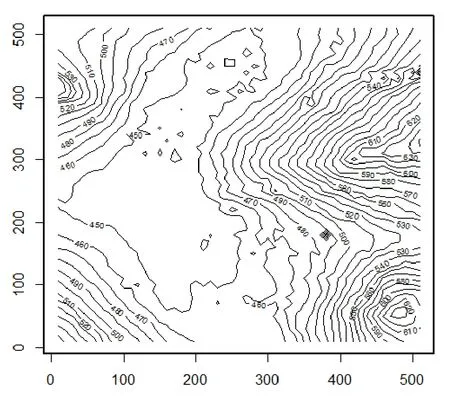

喀斯特常绿落叶阔叶混交林 25 ha固定样地建立在木论国家级自然保护区内,位于广西环江毛南族自治县西部的喀斯特峰丛洼地集中连片区。样地形状为正方形,位置坐标为北纬 25.1310°-25.1355°,东经108.0094°-108.0143°;样地内小生境丰富,地形复杂,拥有一个完整的洼地,洼地和四周的山峰构成了典型的喀斯特“峰丛-洼地”地貌(图2)。样地海拔介于442.6-651.4 m之间,最大海拔差为208.8 m。平均坡度为31.4°,坡度范围在0.12°-66.97°之间。

图2 木论样地地形图

样地所在的木论国家级自然保护区,分布着目前世界上喀斯特地貌地区现存覆盖面积最广、保存最完备的原生性喀斯特森林。植被类型丰富多样且独特,植被覆盖率高达94.8%,主要以原生性的常绿、落叶阔叶混交林和落叶阔叶林为主。在山脚位置以中亚热带常绿落叶阔叶混交林为主,在山坡位置以中亚热带常绿落叶阔叶混交林为主,而山顶则以中亚热带常绿落叶阔叶(含针叶)混交林矮林为主。样地研究区代表性生态系统有草丛、灌丛、次生林和原生林。

样地所在地属中亚热带季风气候,依据广西河池环江毛南族自治县气象局近20年(1986-2005年)的气象观测数据,保护区年均日照为1451 h,占1年可照时数(4422 h)的32.8%,月平均日照最多的为7月(191 h),最少的为2月(62 h);无霜期为310 天;年平均气温为19.3℃,年最低温为-5.0℃,年最高温为36℃,年降雨量丰沛,海拔420 m处年均降雨量为1529.2 mm,4-9月6个月的降雨量占全年降雨量的3/4;平均蒸发量为1571.1 mm,平均相对湿度为79%。

1.3 数据加工与处理

野外数据的整理主要包括原始记录信息的检查和完善、数据录入、文献数据的补充等。原始记录信息的检查和完善分调查中和调查后两个阶段。在野外调查过程中,每调查完一个20 m×20 m样方时,调查人和记录人共同复核数据,发现问题及时纠正;完成数据调查后,调查人和记录人及时对原始记录表进行信息补充和完善,主要内容包括调查人和记录人信息的填写、数据记录完善、相关情况说明的填写等。

数据录入是将野外原始纸质记录数据录入计算机,形成电子版原始记录的过程。数据录入由调查人和记录人负责,以保证在观测真实数据和记录数据之间出现差异时,真实情况可以再现。数据录入采用双录入法,将两份录入的数据进行比对,以保证数据录入完全正确。

数据统计分析是将原始数据按物种分类统计多度及重要值。并根据文献和野外经验,补充每个树种的叶习性等信息。

2 数据样本描述

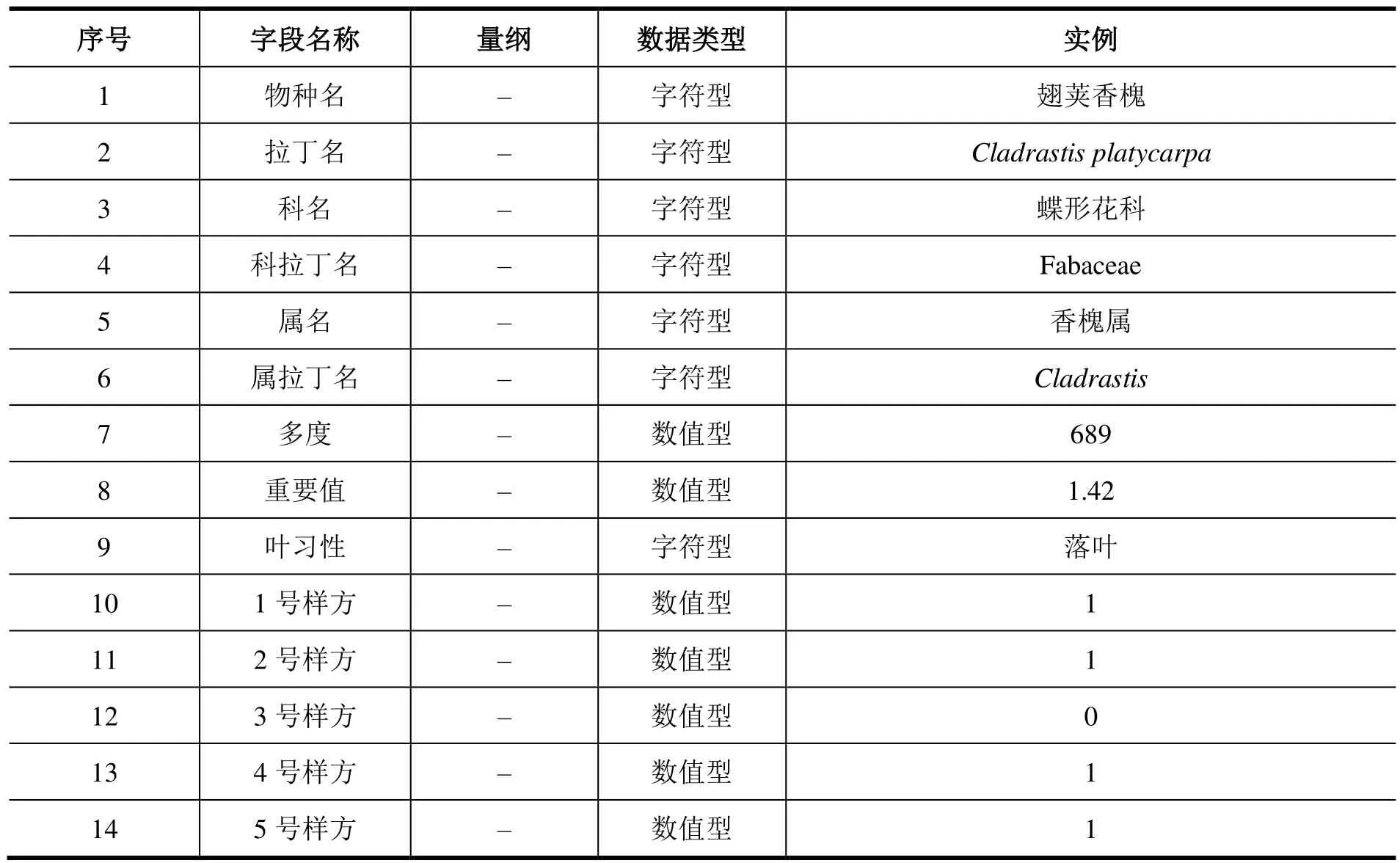

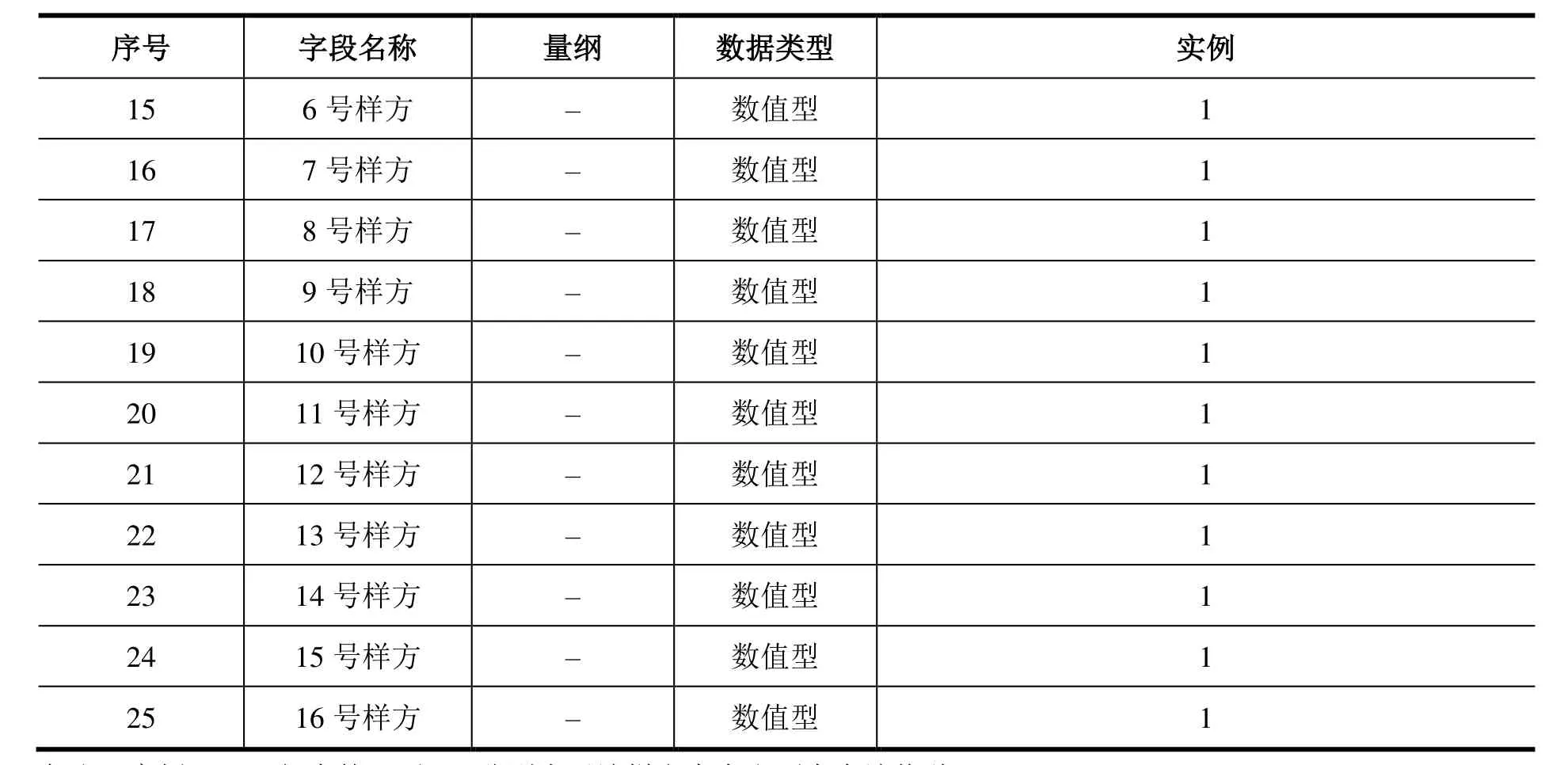

喀斯特常绿落叶阔叶混交林物种组成数据集主要包括的指标见表1。

表1 2014年亚热带喀斯特常绿落叶阔叶混交林25 ha样地16个125 m×125 m样方物种组成数据集

备注:实例10-25行中的“1”和“0”分别表示该样方存在和不存在该物种。

3 数据质量控制和评估

本数据集来源于野外样地的实测调查。从调查前期准备、调查过程中到调查完成后,整个过程对数据质量进行控制。同时,采用专家审核验证的方法,以确保数据相对准确可靠。

调查前的数据质量控制:根据统一的调查规范方案,对所有参与调查的人员集中技术培训,尽可能地减少人为误差。

调查过程中的数据质量控制:调查开始时,在树木的胸径测量位置用油漆进行标记,并采用统一型号的胸径尺测量;树种名参照《中国植物志》和《广西植物志》,对于不能当场确定的树种名称,采集相关凭证标本并在室内进行鉴定;调查人和记录人完成样方调查时,当即对原始记录表进行核查,发现有误的数据及时纠正。

调查完成后的数据质量控制:调查完成后,调查人和记录人完成对样方数据的进一步核查,并补充相关信息;纸质版数据录入电脑过程中,采用2人同时输入数据的方式,自查并相互检查,以确保数据输入的准确性;对于树种的补充信息、种名及其特性等参考了《中国植物志》《广西植物志》以及相关文献,并咨询了当地的植物分类专家,树种名称和特性的鉴定可靠;最后形成的物种组成数据集由专家进行最终审核和修订,确保数据集的真实、可靠;野外纸质原始数据集妥善保存,以备将来核查。

4 数据价值

森林群落物种组成数据是植被生态学研究者快速了解某一区域植被结构的主要方式,可为该地区的森林保护和生物多样性的关联提供基础信息。然而,以往喀斯特地区公开发表的物种组成样地调查数据主要以小尺度为主,缺乏大型样地的调查资料。本研究公开发表2014年喀斯特常绿落叶阔叶混交林物种组成数据,建立方便查询的数据集,可为研究该地区的森林群落动态和不同类型森林群落特征的比较以及相关植被专著的编写提供素材。这也是在本地区开展植被研究的基础文献。

5 数据使用方法和建议

本数据集可通过广西环江喀斯特农田生态系统国家野外科学观测研究站网站(http://hja.cern.ac.cn/meta/detail/HJASY07_2014_AA)获取数据服务,登录首页后点“资源服务”下的数据服务,进入相应页面下载数据。也可在保护期结束后,登录 Science Data Bank网站(http://www.sciencedb.cn/dataSet/handle/805)下载。

——低维护的小型观赏草阔叶山麦冬