热带气旋远距离对西南涡加强作用的个例研究

周春花,张 驹

(1.四川省气象灾害防御技术中心,成都 610072;2.高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室,成都 610072;3.成都市气象台,成都 611133)

引言

西南涡是在青藏高原东侧背风坡地形下,形成于西南地区的闭合低压,是我国西南地区暴雨的重要天气系统之一。研究表明[1-5],西南涡发展东移,往往会引发下游地区大范围的暴雨。在我国的许多重大暴雨过程中,西南涡都扮演了重要角色。热带气旋是发生在热带洋面上的强烈天气系统,登陆的热带气旋可以造成严重的损失,作为一种热带大型灾害性天气,许多学者对形成和发展机理等做了大量的研究。研究者通常把上述两种天气系统作为孤立的系统来进行了大量研究。近年来,越来越多的研究者关注到台风对中纬度系统的影响,对热带气旋远距离暴雨的研究取得了很大的进步。据统计[6]有14.7%的热带气旋会产生远距离暴雨,远距离暴雨具有范围广、降雨强度大的特点。而热带气旋能否产生远距离暴雨的关键在于热带气旋能否将水汽输送到中纬度。热带气旋和我国中纬度地区天气系统的相互作用的研究。主要有雷小途[7-8]对热带气旋的登陆与中纬度环流系统相互作用进行了研究,他认为热带气旋移动过程中携带大量水汽和能量,激发和增强中纬度气旋环流的发展,同时,热带气旋有时也会截断水汽和能量输送。丁治英[9]对非纬向高空急流与远距离台风中尺度暴雨进行研究,认为远距离台风暴雨的发生与非纬向高空急流密切相关。针对热带气旋对西南涡相互作用的方面。主要有陈忠明[10]对其分析得出热带气旋通过偏南气流改变西南涡的风、压场激发西南涡的发展和暴雨天气的发生。李云川等[11]分析了热带气旋对西南涡的稳定加强作用,认为热带低压的存在促使西南低涡的发展,使西南低空急流加强,从而降雨再度加强。李强等[12]分析了台风远距离作用下的西南涡大暴雨过程,研究了远距离台风作用下的水汽和温湿输送特征。康岚[13]分析一次台风对四川盆地大暴雨的影响,认为台风外围偏南气流和副高外围西侧偏南气流长时间贯通,有利于环流稳定和西南涡发展。上述的研究表明,远距离热带气旋对西南涡的形成、发展及其造成暴雨的水汽、能量收支有着密切的关系。因此,加强台风活动与西南涡相互作用诱发强天气的研究,对深入认识这类天气形势和提高预报水平有着积极意义。

2018年7月10日20:00~7月11日四川盆地西部普遍降了暴雨和大暴雨,最大累计降雨量出现在江油武都镇为605.8mm,最大小时雨量出现在绵阳涪城区为92.3mm。在此期间10日20:00~11日02:00时降雨突然增强,最大6小时雨量达105mm,11日02:00~08:00时强降雨继续,雨区进一步扩大,最大6小时雨量达170mm。11日08:00~14:00降雨明显减小。是什么原因使得降雨突然增强,热带气旋对西南涡如何远距离影响?热带气旋对本次暴雨如何贡献?本文将利用自动站雨量资料和NCEP1°×1°再分析资料对上述问题进行诊断分析。

1 环流背景分析

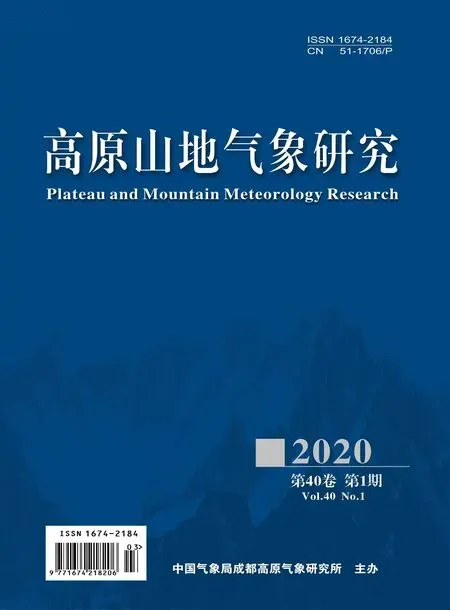

500hPa我国中高纬地区,巴湖是一个高脊控制,贝湖附近是一个宽广的低压区,贝湖底部分裂的低槽东移南下影响四川,槽区在川陕附近,同时南海有一个热带气旋,台风“玛莉亚”在西太平洋海域并逐渐向西移动,由于台风的影响使得副高主体北上,脊线位于38°N附近。在此背景下,7月10日20时(图1a),500hPa川陕一带的高空槽向南加深,其涡度平流促使低层西南涡生成,此时西南涡位于四川盆地西北部,700hPa等压面上西南涡中心最低气压为308百帕,南海有一个热带气旋,中心在(112°E,18°N),在热带气旋右侧偏南风转为东南风向西延伸与四川盆地的偏南气流贯通,台风“玛莉亚”中心在(124°E,25°N),强度为强台风,在台风右侧的南风气流向南延伸至27°N附近,受副高和台风的影响,南风气流在此转向为偏东气流,此时台风和副高之间的气压差达到34hPa,由于它们之间的气压梯度加大,使得偏东风加大沿副高和台风外围向西伸展和四川盆地的偏南气流贯通,将西太平洋的暖湿气流输送至四川盆地,促使西南涡生成并发展,此时四川盆地内700hPa东南风最大风速为10m/s。11日02时(图1b),500hPa贝湖低涡底部的低槽略有北抬,四川盆地内700hPa有明显的西南涡,其中心强度维持,但低涡东侧偏南风最大风速加强达14m/s,使得西南涡的不对称性加大。南海热带气旋向西移动,中心位于(111°E,18°N),台风“玛利亚”继续往西北西方向移动,中心位于(122°E,27°N),此时台风和副高之间的气压差达到30hPa。11日08时(图1c),南海热带气旋进一步西移,中心位于(108°E,18°N)。台风登陆,中心位于(120°E,27°N),此时台风和副高之间的气压差达到24hPa,台风与副高之间的气压梯度减小,盆地内西南涡继续发展,但其中心最低气压减弱,东侧偏南风略有减小为10m/s。 11日14时(图1d),台风登陆后强度减弱,其与副高之间的气压梯度减小,使得其外围的偏东风风速也明显减弱,到达盆地内的水汽和南风也减弱,此时西南涡前部的偏南风和后部的北风风速相当,中心气压也加大,强度减弱。

通过上面的分析,台风和副高外围低层偏东气流向西伸展与四川盆地内的东南气流贯通,加强盆地内的东南风风速,同时南海热带气旋右侧偏南气流向北延伸也进一步加强盆地内的东南气流,从而促使西南涡生成并发展。当台风进一步向西北方向移动并登陆,台风截断了西太平洋向西南地区的水汽输送,从而使得西南涡减弱,降雨结束。进一步说明了台风对西南涡有远距离加强作用,下面将针对台风远距离作用下西南涡是如何加强来进行分析。

2 热带气旋远距离对西南涡的加强作用

2.1 热带气旋远距离作用下的水汽输送

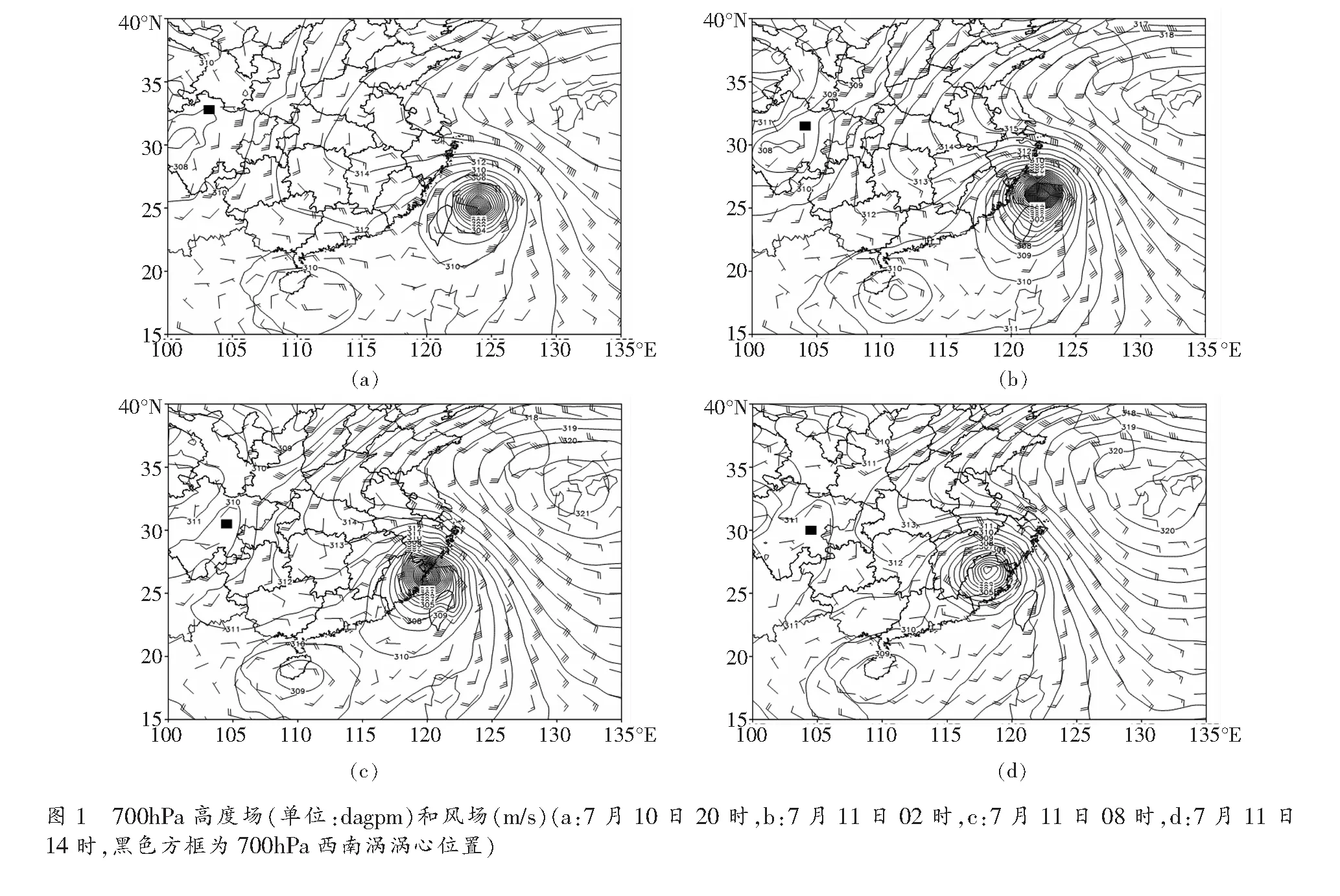

图2为850hPa水汽通量空间分布。强降水开始前10日20时(图2a),主要有两条水汽带向四川盆地输送水汽,一条从南海偏西路径经热带气旋转向为偏东路径向西输送至四川盆地,该条水汽带的通量值为10~15g·cm-1·hPa-1·s-1。另一条路径从西太平洋经强台风“玛莉亚”和副热带高压转向为偏东路径向西输送至四川盆地,该条水汽带的通量值在5~20g·cm-1·hPa-1·s-1之间。两条水汽带将南海和西太平洋的暖湿水汽输送到强降雨区,此时盆地内的通量值为15g·cm-1·hPa-1·s-1。强降雨强盛时11日02时(图2b),强台风登陆,其外围东北风至23°N转向为偏东风将西太平洋水汽输送到四川盆地,该水汽带的通量值维持为5~15g·cm-1·hPa-1·s-1,南海热带低压外围水汽输送通量值在10~15g·cm-1·hPa-1·s-1。到达盆地的水汽通量值较上一时次加大至20g·cm-1·hPa-1·s-1。11日08时(图2c),台风“玛莉亚”进一步向西移动,其外围水汽由东北路径至23°N转向为偏东路径将水汽输送到四川盆地,该水汽带通量值减小至5g.cm-1·hPa-1·s-1,位于南海的热带气旋外围的水汽通量值维持10~15g·cm-1·hPa-1·s-1。此时到达盆地内的水汽通量值有所减小为15g·cm-1·hPa-1·s-1,降雨持续。11日14时(图2d),随着台风的进一步西移北抬,其外围至四川盆地的水汽带被偏北风截断,位于南海的热带气旋外围水汽仅有少量向四川盆地输送,此时四川盆地内的水汽通量值达15g·cm-1·hPa-1·s-1,但由于没有持续的水汽供应,因此降雨结束。

通过上面的分析,进一步说明热带气旋和台风主要通过其外围的气流向西南涡输送水汽,促使西南涡生成,从而得以发展和持续,一旦其水汽和热量输送被阻断,西南涡将减弱消亡。下面将进一步分析热带气旋和台风是如何通过水汽和热量作用于西南涡。

2.2 热带气旋远距离作用改变了西南涡的非平衡性

根据陈忠明[1]的研究表明,大气运动的非平衡动力强迫可通过激发散度场演化来促进中尺度系统的发展。根据文献[1],对于中尺度运动,其非平衡性质可用下式诊断:

(1)

10日20时(图3a),西南涡涡心处于非平衡负值区域,其邻域也均处在非平衡值的负值区域,并且在西南涡的东北象限内有负值中心,中心值达-35×10-9s-2,西南涡区域内的非平衡运动将激发低层辐合运动增长,使得西南涡发展。11日02时(图3b)西南涡略有南压,其中心和邻域均处于非平衡值负值区域,东北象限有一个负值中心,中心值较上一时次略有减小,中心值为-25×10-9s-2,非平衡运动将继续激发低层辐合运动增长。11日08时(图3c),西南涡持续南压,其区域内处于非平衡值负值区域,东北象限内维持一个负值中心,强度维持在-25×10-9s-2。11日14时(图3d),当低层东南风速减弱,持续供应水汽减少后,西南涡涡心处于弱的负值区域,仅西南象限内维持负值,其余象限都为正值区,说明此时的非平衡运动减弱,将激发低层辐散运动增长,不利于西南涡的发展,从而使得降雨减弱。

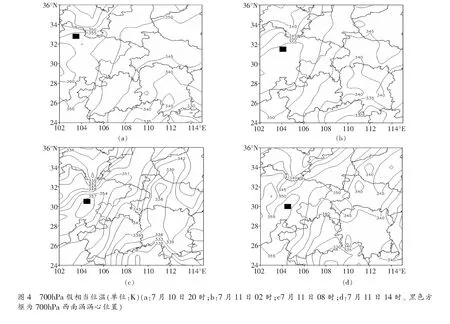

2.3 热带气旋远距离作用改变了西南涡的暖湿结构

分析西南涡持续时段的假相当位温变化,10日20时和11日02时(图4a、b)有类似的特征,由于热带气旋外围暖湿气流的持续输送,700hPa西南涡心及其南部区域为相对一致的暖湿气流控制,均为355K的假相当位温区域,西南涡北部345K区域,南北两侧的位温差值达10K,呈南侧大,北侧小的非对称分布。到了11日08时(图4c),西南涡涡心及其东侧、南侧受持续暖湿气流的控制,假相当位温增大至357K,而西南涡西北侧由于冷空气的入侵,假相当位温下降至339K,西南涡南北两侧的假相当位温差值达到18K,使得西南涡区域内的非对称性加大,增强了涡区的大气斜压性特征。随后11日14时(图4d),西南涡及其邻域均在355K区域内,南北两侧的位温梯度减弱,大气斜压性减小,西南涡逐渐减弱。

2.4 热带气旋远距离作用改变了西南涡的动量结构

暴雨的发生与中尺度环流系统有着密切的关系,根据文献[12],使用25点平滑滤波方法,25点平滑滤波算子不仅考虑了算子的选择滤波特性,使关注的中尺度波段的各波分量不受明显歪曲,而且尽量减小边界对区域内的影响,能较好的反映系统之间中尺度环流特征。计算方法如下:

(2)

陈忠明等[10]的研究表明热带气旋增强的外围气流,加大了西南涡的南风动量,使得西南涡变成一个动量非对称的涡旋系统。本文分析利用上述方法滤去小尺度系统的影响,有效获取西南涡系统自身的主要特征。

通过计算,提取700hPa流场的中尺度信息,10日20时(图略)西南涡西北侧的风速普遍在2~4m/s左右,东侧的风速在4~8m/s,由于此时台风外围水汽和能量输送,西南涡两侧的风速差达到2~4m/s,使得西南涡变成一个动量非对称涡旋系统,西南涡发展。11日02时(图5a)西南涡西北侧风速维持在2~4m/s,而东侧由于台风外围水汽和热量的强烈输送,使得风速加大至8~10m/s,西南涡两侧的动量非对称性加大,从而有利于西南涡加强发展。11日08时(图5b),与上一时次相比,西南涡两侧风速相当,此时涡的强动量非对称性维持。但由于西北侧冷空气的南下,使得西南涡向东南移动。而到了11日14时(图略),由于台风外围偏东风速带的断裂,使得盆地内西南涡东侧东南风风速减小至2~4m/s,同时冷空气侵入西南涡。西南涡东西两侧风速一致,都在2~4m/s左右,西南涡的动量非对称性消失,西南涡也将减弱。

3 结论

通过分析2018年7月10~11日四川盆地大暴雨过程的环流背景,研究了热带气旋远距离作用下水汽输送特征,以及热带气旋远距离对西南涡的加强作用,主要结论如下:

(1)南海热带气旋通过外围气流将偏南风向北输送,西太平洋上的热带气旋通过其外围偏东气流向西延伸,两股气流与西南地区东部的东南气流贯通,建立水汽和热量输送带。为西南涡的生成、发展提供有利的条件。

(2)热带气旋通过改变西南涡周围的风压场,从而改变西南涡周围的非平衡性。当东南风风速加大,西南涡周围的大气运动加快,使得西南涡处于强非平衡状态,从而促进低层辐合增长,进而使得西南涡发展。

(3)热带气旋通过改变西南涡的暖湿结构,从而改变西南涡的斜压性。当东南风持续供应水汽时,西南涡暖湿结构非对称性加强,增强涡区的大气斜压性,使得西南涡进一步发展。

(4)热带气旋通过改变西南涡区域的风场,从而使得西南涡周围的动量发生改变。当西南涡东部东南风风速加大,与西南涡西侧风速差值增大,西南涡两侧的动量非对称性加大,从而有利于西南涡加强发展。