西南喀斯特地区中层土壤湿度时空变化特征

潘 媞,李 蓉,袁淑杰,何兴潼,谷晓平

(1.四川省气象服务中心,成都 610071;2.兰州中心气象台,兰州 730000;3.成都信息工程大学大气科学学院,成都 610225;4.四川省泸州市气象台,泸州 646000;5.贵州省生态气象和卫星遥感中心,贵阳 550002)

引言

中国西南喀斯特地区(98°18′~110°01′E,22°20′~30°02′N)地处云贵高原东部梯级大斜坡地带,属亚热带湿润季风气候,地貌以山地及峰林可溶性岩溶分布,格局复杂,为典型的喀斯特地貌,是世界上三大喀斯特区域之一。

而土壤湿度作为地表水文过程的一个综合指标,积累了地表水文过程的大量信息,调控着陆面水和能量的收支平衡过程,对全球气候变化及水循环起着重要作用[1-3];西南喀斯特地区石漠化的发展已经成为制约中国西南地区可持续发展的最为严重的生态环境问题[4],而土壤湿度是喀斯特生态环境的主要制约因子[5],故对喀斯特地区土壤湿度的研究成为了石漠化地区生态恢复和重建的重要措施[6]。

目前有关土壤湿度变化特征的研究大多利用年、月、旬资料,且集中在东部、西北等地区[7-9],而针对喀斯特区域土壤湿度变化特征的研究相对较少。

基于此,本文根据岩溶石漠化等级评价表[10],定义了石漠化综合评价系数大于零的站点所在区域作为研究区域,即中国西南喀斯特地区作为研究区域,以目前喀斯特地区现有的中层(即50cm)土壤相对湿度旬资料作为研究对象,运用线性趋势分析、EOF空间分解方法,详细分析其时空演变特征,进一步认识中国西南喀斯特地区土壤湿度的时空演变特征,以期为该地区恢复石漠化生态的保护和重建以及极端高温事件[11]防灾减灾[12]提供理论支持。

1 资料与方法

1.1 资料

本研究依据岩溶石漠化等级评价表[10],确定了石漠化综合评价系数大于零的站点所在区域作为研究区域,即中国西南喀斯特地区作为研究区域,并选取该区域内31个农业气候站点土壤湿度资料为研究对象分布如图1所示。

本文采用中国气象数据网(http://www.data.cma. cn/),中国西南喀斯特区域内该区域内全部31个农业气候站点1991~2013年50cm层土壤湿度(体积含水量)旬资料(贵州9个,云南11个,四川4个,广西5个,重庆2个)。

1.2 方法

(1)线性趋势分析:分析84个研究站点其样本量n=23某层土壤湿度要素随时间变化趋势。设某站某层土壤湿度(xi)时间序列(t)为i=1,2,…,n,可建立xi与t之间的一元线性回归方程,可表示为:

xi=a*t+b(i=1,2,…,n)

(1)

式中:t为时间(年),a为回归系数,b为回归常数,本文均由最小二乘法如下估算:

(2)

(3)

以a作为年际变化倾向率,在本文中代表土壤湿度年际变化率,其单位为%/a,其正负以表征气候要素的变化趋势。

(2)经验正交函数(EOF):地理要素空间场(本文为距平场)的自然正交展开称为经验正交展开,主要用于短期气候和区域统计降尺度预测中[13],通过分解得到的各模态时间系数,重建过去要素场的变化;独立显著的典型场由变量场序列本身特征决定,非人为规定,具有收敛速度快,较好地表现原始场的主要特征;它能对有限区域内不规则分布的气象站点进行分解,而且分解的空间结构具有明显的物理意义[14]。

原理是将时间和空间场分解为多个空间的特征向量和时间系数序列的线性组合,分析研究要素场的空间和时间变化[15],并采用North[16]等提出的计算特征值误差范围的方法进行显著性检验。

2 结果分析

2.1 西南喀斯特地区土壤湿度时间演变特征

2.1.1 土壤湿度年际变化

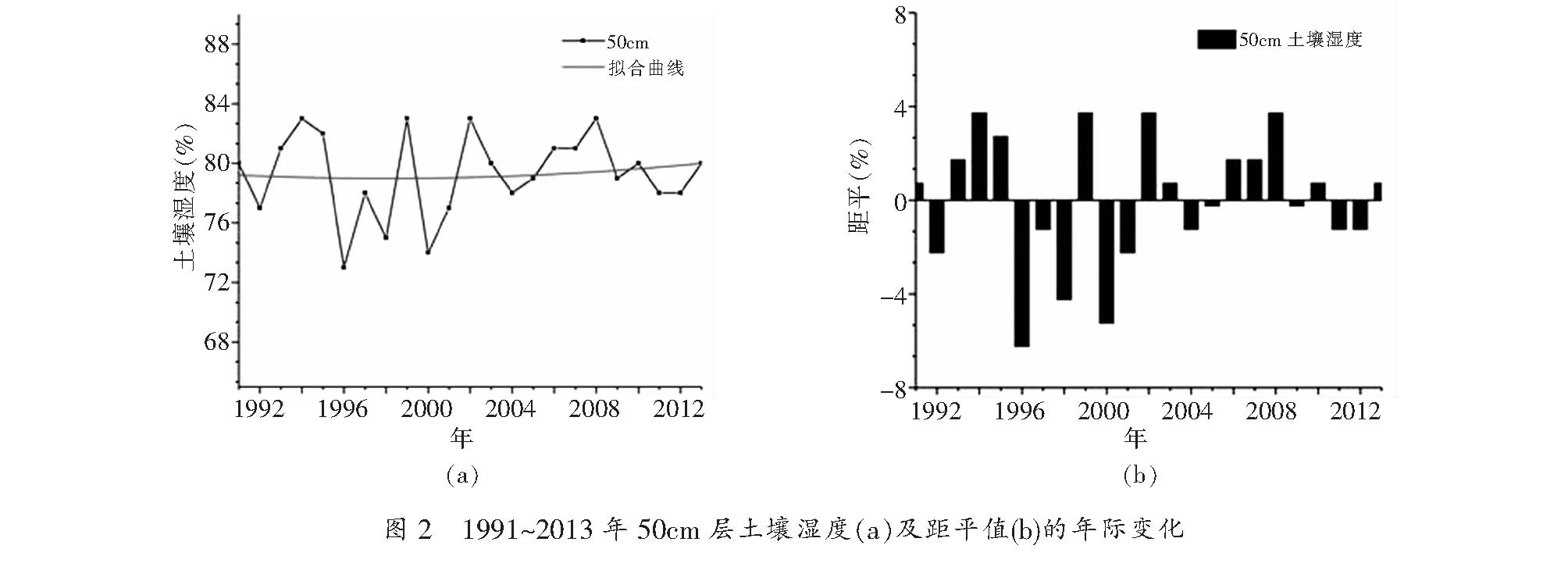

从50cm层土壤湿度的年际变化来看,土壤湿度的年际变化波动近年来逐渐变小,平均土壤湿度79.3%,从其距平结果(图2b)来看,波动显著时段为1994~2002年,平均波动为3.5%,但同期的土壤湿度也维持在80%左右高值。

50cm层土壤湿度虽波动数值较大,但由于本身土壤湿度较高,故波动趋势并不明显,说明50cm的年际变化相对较为稳定。

2.1.2 土壤湿度季节变化

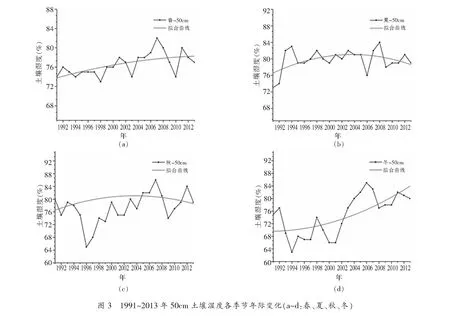

从各季节50cm层土壤湿度的年际变化及拟合曲线图可得,不同季节的土壤湿度呈现的年际变化均不相同,春、冬季表现为相似的上升特征,但冬季的土壤湿度为先短暂下降后迅速上升,上升速率要明显大于春季;夏季的土壤湿度年际变化特征是20世纪90年代至2000年左右为弱上升趋势,之后其年际变化转变为下降,总体为0.08%的略上升的变化特征;秋季的土壤湿度从1991~1996年开始骤降(-4.9%/a),从1997~2007年迅速上升(1.8%/a),之后开始波动略有下降,总体持平均0.48%的年升高特征。

2.2 西南喀斯特地区土壤湿度空间分布特征

2.2.1 土壤湿度年平均

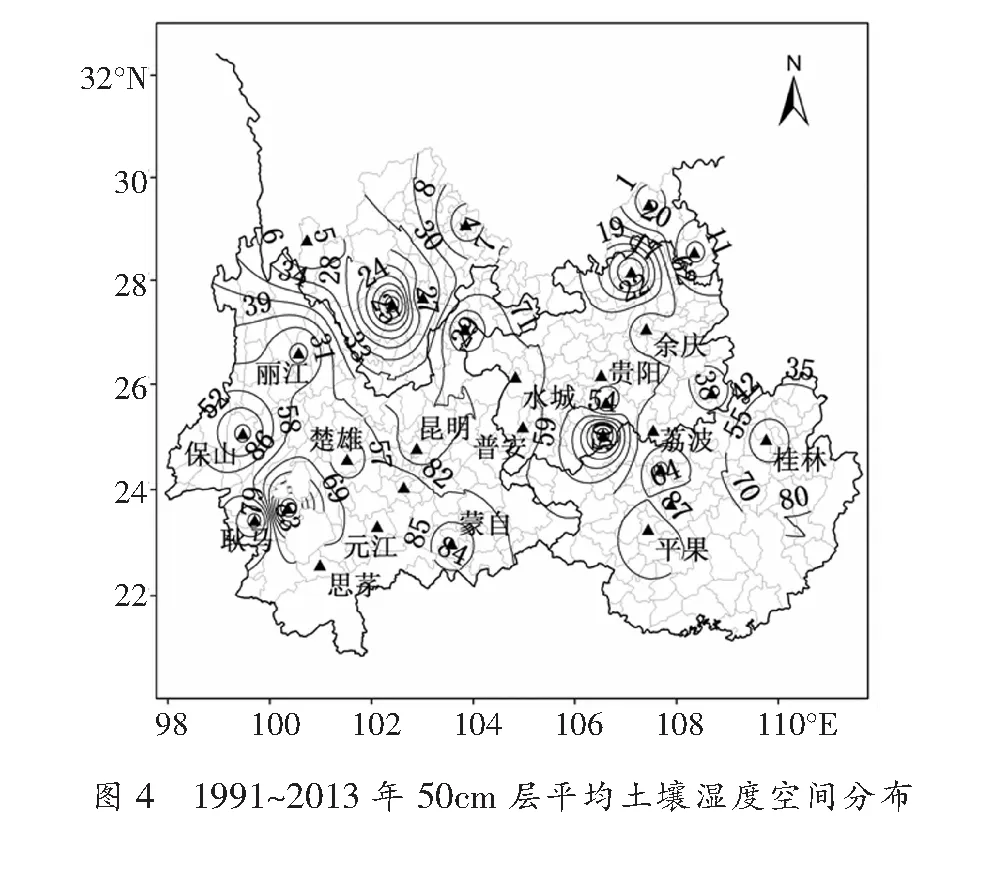

从土壤湿度多年平均的空间大小及分布可以看出其具有明显差异, 50cm层的土壤湿度大部地区均在75.0%以上,可以分析得到中层土壤湿度较高,从图中可以看出,西南喀斯特地区土壤湿度分布具有区域性差异。

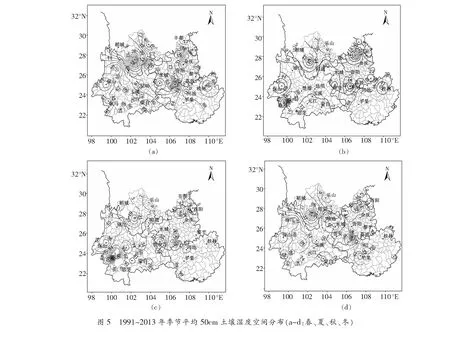

2.2.2 土壤湿度季节平均

从50cm层土壤湿度多年季节平均的空间分布结果可得,秋季的土壤湿度整体最高,除云南南部临沧地区有局部的土壤湿度低值区域,其余地区土壤湿度为70.1%~94.8%,西部土壤湿度(80.1%~94.8%)略高于东部地区(70.1%~80.0%)。春、夏、冬季50cm层土壤湿度均出现不同程度的土壤湿度低值区,其中夏季土壤湿度的低值区范围最大,主要集中在贵州中东部及川西南高原地区,而相应的土壤湿度高值区域主要集中在云南西南部边界地区;春季和冬季的土壤湿度空间分布形态较为相似,研究区西北部的川西高原为土壤湿度低值区,均在55%以下,而云南西部、贵州东部、广西东部的土壤湿度则相对较高。

分析结果可知,研究区土壤湿度在夏季出现了不同程度的下降,其中川西高原地区、贵州东部地区是主要的土壤湿度低值区,同时易受季节变化影响,而广西、云南地区的土壤湿度在各季节均表现的较为一致且稳定。

2.2.3 土壤湿度年际倾向变化

由50cm层土壤湿度的年际变化率(图6)可知,川东南部、广西东部及云南西南部为主要土壤湿度上升区域,年际变化率为6.50%~7.21%,年际上升速率也较高,而贵州大部、重庆南部、川西南及滇北地区均为土壤湿度年际下降区域,且下降范围较大,但其年际下降速率相对较慢,仅为2.07%。

总体来看,50cm层土壤湿度的年际变化有明显的“南升北降”空间分布特征。

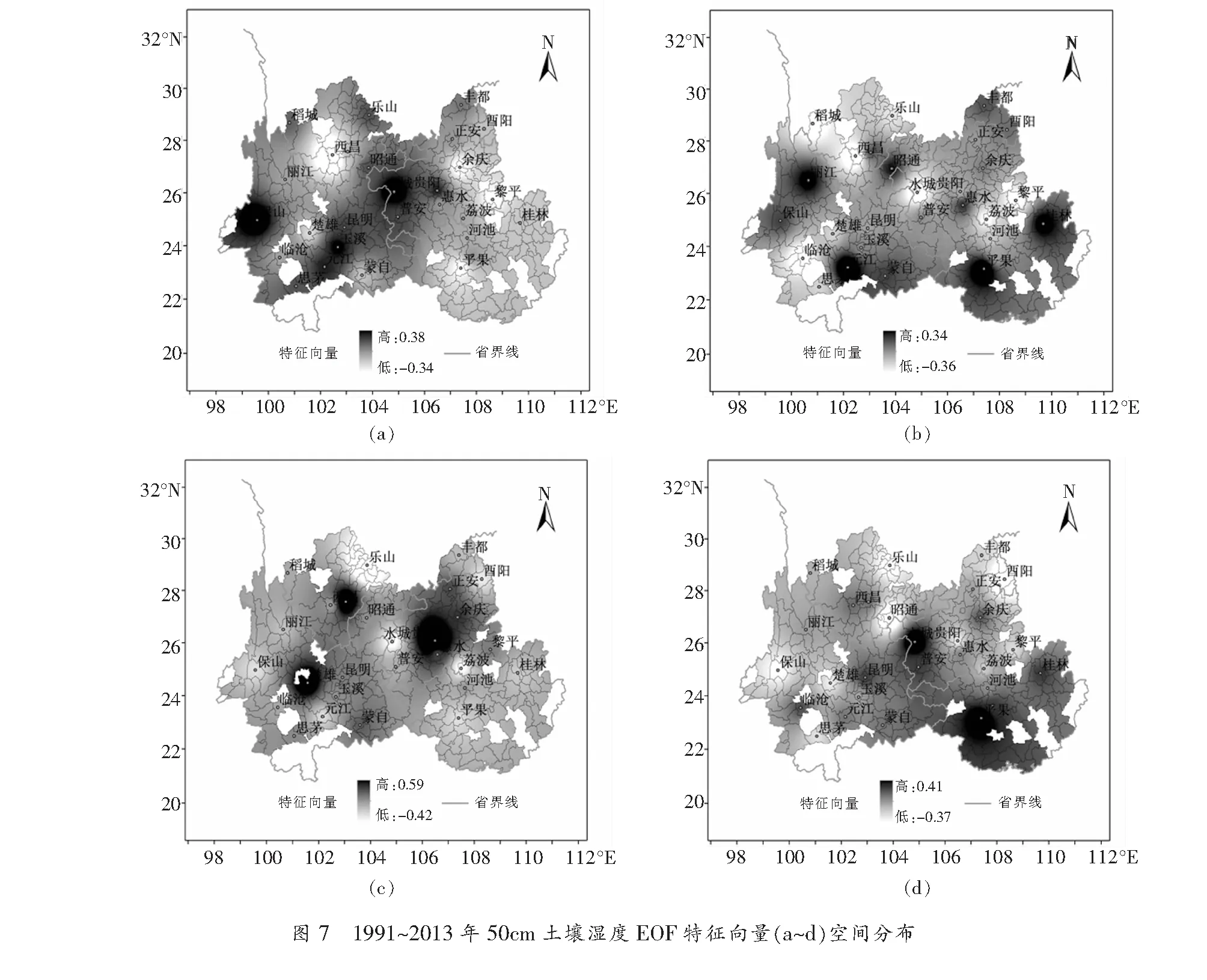

2.3 土壤湿度空间特征分解

为了更好分析和验证近23年西南喀斯特地区50cm层土壤湿度的时空演变趋势,本文运用了经验正交分解(EOF)方法,以各层土壤湿度的距平场作为初始资料,得到其多年来的各层土壤湿度的多个模态的空间分解结果,选取通过North(1982)95%显著性检验的模态作为各层土壤湿度距平场的主要特征进行分析,其中50cm层土壤湿度的前4个模态通过显著性检验,其独立显著模态对应的空间分布、主成分及方差贡献率分别如下所示。

表1为50cm土壤湿度距平场的前4个独立显著的特征向量的方差贡献率,依次递减,累计方差贡献率达69.70%,能够代表西南喀斯特地区50cm层土壤湿度主要的时空演变特征,图5、6分别为对应模态的特征向量空间分布和相应模态的时间系数。

50cm层土壤湿度的第一模态(图7a)在大致呈“东高西低” 空间分布,以川东南、黔西南、云南大部连片区域呈正相位变化;而西南喀斯特东部的广西大部及贵州东部以及西北部的四川南部地区为主要的负值变化中心;结合对应的时间系数年际变化(图略),其时间曲线2003年相位由正变负,研究区西南部及偏西部地区的土壤湿度第一模态的特征向量呈现正相位变化,则说明其土壤湿度在2003年之前相对较高, 2003年之后则开始回落;而研究区东部的土壤湿度从2003年开始升高。

表1 50cm土壤湿度特征向量方差贡献率

50cm层土壤湿度的第二模态(图7b)空间分布呈东西反相位变化,研究区西北部为负相位变化,而东北部主要的正相位变化区域,整体上正相位变化要多于负相位变化;同样结合时间系数年际变化(图略)分析,从1998年研究区东北部、中东部、西南部地区土壤湿度开始下降,而在2003年出现相位的正负交替之后,该地区的土壤湿度则开始有所上升;而研究区南部土壤湿度从1991年开始经历了“下降-上升-下降”的波动变化。

50cm层土壤湿度的第三模态(图7c)特征向量正相位主要集中在“西南-东北”一带(即研究区“楚雄-贵阳”附近区域)以及西北部的西昌地区;而负相位变化区域则主要分布于研究区的边缘部分,如东南方向的广西地区,东北角重庆以及西北角的川滇偏西区域;结合时间系数变化分析得到,研究区“西南-东北”区域土壤湿度从1991年开始变化趋势为“升高-降低-升高-降低”,而研究区的东南、东北、西北方向的边缘地区的土壤湿度则呈相反的变化趋势。

50cm层土壤湿度的第四模态(图7d)特征向量的空间分布类似表现为“南高北低”格局;结合特征向量时间系数变化,中部偏南及东南区域土壤湿度从1991年开始变化趋势为“降低-升高-降低-升高”,而东北及西北方向的边缘地区则呈相反变化。

3 结论

本文利用西南喀斯特地区31个站点的1991~2013年逐旬50cm层土壤湿度资料,运用EOF正交分解等数理统计分析方法,研究了多年50cm层土壤湿度时空演变分布特征,主要结果如下:

(1)西南喀斯特地区中层土壤湿度多年平均的空间大小及分布具有明显的区域性差异。

(2)从时间变化来看,夏、秋季整体土壤湿度最高,春、冬季较低,2000年后春、夏、冬三季土壤湿度变化趋势由升高转为下降,秋季相反;春夏季的土壤湿度平均值在整个研究时段基本不变,秋季略有上升,冬季上升最为显著。

(3)从空间分布来看,春、夏、冬季中层土壤湿度均出现不同程度的土壤湿度低值区,春季和冬季的土壤湿度空间分布形态较为相似,而夏季土壤湿度的低值区范围最大,其土壤湿度为60.3%~70.0%,其中川西高原地区、贵州东部地区最易受季节变化影响。

(4)中层土壤湿度年际变化有明显的“南升北降”空间分布特征,贵州大部、重庆南部、川西南及滇北地区为主要土壤湿度下降区,川东南部、广西东部及云南西南部为主要土壤湿度上升区。

————水溶蚀岩石的奇观