姜炭对大鼠纤溶系统影响的研究

严金娣

【摘 要】目的:通过研究姜炭对纤溶系统影响,探讨姜炭的止血机理;方法: 测定大鼠优球蛋白溶解时间,考察姜炭对大鼠对纤溶系统的影响;结果:姜炭提取物能显著延长优球蛋白的溶解时间;结论:姜炭通过影响大鼠纤溶系统发挥止血的作用。

【关键词】姜炭;止血;优球蛋白

姜炭系由姜科植物姜[Zingiber Officinale Rosc. ]的干燥根茎,经砂烫法炮制而得。味苦、涩,性温;归脾、肝经,具有温经止血,温中止痛的功效;常用于阳虚失血、吐衄崩漏、脾胃虚寒、腹痛吐泻[1]等的治疗。临床上姜炭多用于虚寒性出血的治疗。目前,有少数研究报道姜炭能显著缩短小鼠的出血时间[2-3],但却没有明确的提出姜炭的止血机理。本实验以姜炭对优球蛋白的溶解时间为指标,探讨姜炭对大鼠纤溶系统的影响,阐明姜炭的止血机理。

1 实验材料与仪器

1.1 药材

干姜:购于广东省广州市药材公司中药饮片厂。

姜炭:按《中国药典》(2010年一部)附录药材炮制通则项下炒炭法炮制而得。

大黄:购自大学城长洲药店。

1.2 仪器

离心机(上海安亭科学仪器厂)、旋转蒸发仪(上海亚荣生化仪器厂)、电热恒温水浴锅(江苏金坛宏华仪器厂)。

1.3 试剂

3.8%枸橼酸钠(9 :1)、1%醋酸溶液、25mmol·L-1 CaCl2溶液、硼砂缓冲液(pH= 9.0)等。

1.4 动物

健康雄性SD大鼠(SPF级),重250±30 克, 购于广东省医学实验动物中心,许可证号:SCXK(粤)2008-0002。

2 方法

2.1 供试药品制备

干姜醇提液的制备:称取干姜1000g,乙醇回流提取得到浓度为2g/mL的供试品溶液,灌胃剂量为1mL/100g。

姜炭醇提液的制备:称取姜炭1000g,乙醇回流提取2次,得到浓度2g/mL的供试品溶液,灌胃剂量为1mL/100g。

大黄灌胃液的制备: 称取大黄2500g,沸水煎煮2次浓缩得到一定浓度大黄液。

2.2 实验动物分组

购买大鼠40只,适应性饲养一周后,按体重均匀分为四个组,即空白组、模型组、干姜组和姜炭组,每组10只。灌胃给予寒凉药大黄以造成大鼠脾胃虚寒动物模型[4]:空白组每天用生理盐水灌胃2次,连续10 天。模型组大鼠每晚灌大黄水煎液一次,连续10 天,并于第4、6、8日隔日从眼眶静脉丛放血2ml,共3次。干姜/姜炭模型给药组每晚灌大黄水煎液一次,连续10 天,并于第4、6、8日隔日从眼眶静脉丛放血2ml,共3次,从第6天早上开始灌予干姜/姜炭醇提液,空白组灌服等剂量生理盐水,连续5天。

2.3 优球蛋白溶解时间测定

造模成功后1h,大鼠眼内眦球后静脉丛取血加3.8%枸橼酸钠(9 :1)抗凝后离心得贫血小板血浆( platelet-poor plasma,PPP),取0.5mLPPP加入备有9mL 蒸馏水的锥形离心管中,再加入1%醋酸溶液0.1mL,充分混匀后冰箱内静置,优球蛋白呈絮状沉淀析出后离心取沉淀,于37℃的温度下,加0.5mL pH=9.0硼砂缓冲液将优球蛋白全部溶解, 再加25mmol·L-1 CaCl2溶液0.5mL混匀,管内液体开始凝固(纤维蛋白凝块形成)。待其凝固后,测定凝块开始溶解到完全溶解的时间,即为优球蛋白溶解时间(ELT)[5]。

3 结果

4 讨论

纤维蛋白溶解系统(简称纤溶系统)的主要作用是清除止血后的血凝块,即使不溶性的纤维蛋白多聚体分解、液化从新溶解,血管保持通畅。纤溶系统组成包括:纤溶酶原、纤溶酶、纤溶酶原激活物及纤溶抑制物[6-8]。

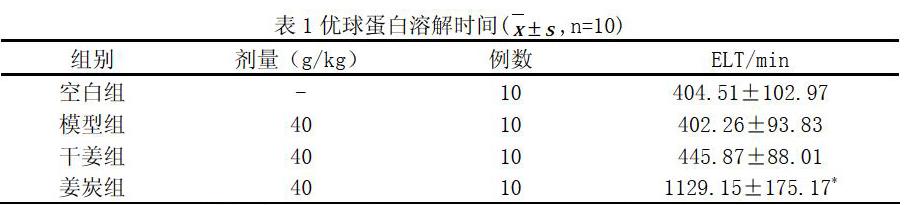

考察机体纤溶系统活性的指标之一就有测定优球蛋白溶解时间。利用优球蛋白与纤维蛋白和纤溶酶原的强亲和力在酸性条件下一同沉淀下来,而沉淀中不含纤溶抑制物,排除纤溶抑制物对纤溶酶或纤溶酶原的抑制作用。测定优球蛋白溶解时间,可以考察药物对纤溶系统的影响。由实验结果(见表1)可以看出,姜炭能显著的延长大鼠优球蛋白的溶解时间,说明姜炭能够降低大鼠纤溶系统活性,血凝块溶解时间加长,有利于止血。

参考文献

[1] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:2010年版一部[M].北京:中国医药科技出版社,2010:14.

[2] 吴建华,马耀茹.姜不同炮制品止血作用实验研究[J].陕西中医,2002, 23(5):449-450.

[3] 薛兴阳,孟江,卢国勇,等.姜炭止血有效部位的实验研究[J].广东药学院报,2010,26(4):387- 390.

[4] 陳小野,周永生,樊雅莉,等.大鼠虚寒证模型的研制[J].中国实验动物学报,2001,9(3):155- 159.

[5] 张泉林,李茂星,张文娟,等.藏药独一味总环烯醚萜对纤溶系统的实验研究[J].安徽医药,2011,15(12):1475-1476.

[6] 郭青龙,李卫东.人体解剖生理学[M].北京:中国医药科技出版社,2009:97-105.

[7] 王鸿利.止血与凝血机制研究进展[J].继续医学教育,2006,20(26):13-19.

[8] 韩邦志,谢金鲜.中药止血与凝血机制的研究进展[J].广西中医药,2009,32(2):6-8.