上腹下丛联合奇神经节毁损对盆腔癌痛的疗效评估

金 童, 林福清, 潘 涛, 王纪鹰, 齐 慧, 王兴鹏, 阚延鹏

(同济大学附属第十人民医院麻醉科,上海 200072)

盆腔癌痛是一种复杂的疼痛,可由多种原因引起,如:肿瘤的广泛浸润与压迫,手术对周围组织及神经的创伤,化放疗对神经末梢的损害等。随着肿瘤的进展,患者可出现多种不同形式的疼痛,疼痛可呈针刺样、痉挛性、压榨性,生活质量受到严重影响。针对盆腔癌痛的治疗多种多样[1],临床常采用药物[2]、物理治疗、神经阻滞[3]等,疗效往往不尽人意。对于经过规范治疗后仍无法缓解疼痛,或者因严重并发症无法口服止痛药的患者,往往会选择微创介入治疗以缓解疼痛。本研究旨在对比上腹下丛毁损及上腹下丛联合奇神经节毁损对中晚期盆腔癌痛患者的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

于2018年4月至2018年9月同济大学附属第十人民医院麻醉疼痛科收治的中晚期盆腔癌痛患者中选取42例,男性20例,女性22例,年龄40~74岁,均为经临床、影像学及病理确诊的盆腔癌症患者,其中宫颈癌7例,左半结肠癌9例,右半结肠癌6例,卵巢癌8例,直肠癌12例,术后3个月至4年出现难治性顽固性剧痛,疼痛部位表现为下腹部和(或)腰骶部,疼痛性质为胀痛、压榨性、痉挛性,部分患者伴有不同程度的便秘及腹胀等症状。入院前每日口服吗啡当量80~320mg。疼痛视觉模拟评分(visual analogue score, VAS)为6~10分。排除恶病质,感染,凝血功能异常,截瘫,广泛的远处器官转移,脊柱严重畸形或椎体转移及严重心、肺、肝功能受损等患者。实验方法已通过医院伦理委员会审核通过,征得患者及家属同意并签字。采用随机数字表法将42例患者随机分为两组,即:上腹下丛毁损组(SHGP组)、上腹下丛联合奇神经节毁损组(SHGP+GI组),分别行上腹下丛毁损术和上腹下丛联合奇神经节毁损术。

1.2 方法

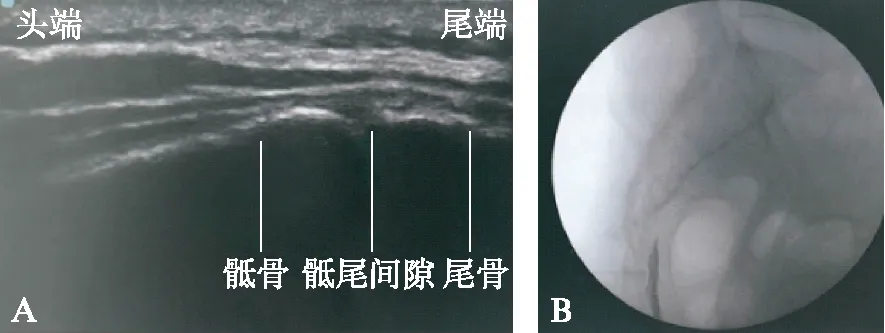

1.2.1 SHGP组治疗方法 患者俯卧位,腹下垫枕,通过超声定位下确认两侧髂脊及L4/5间隙水平,中线旁开6~8cm,标记皮肤。常规消毒铺巾后于标记点进行局麻,逐层浸润。在超声引导下用15cm穿刺针(22G),针尖指向尾侧,与冠状面成30°,与矢状面成45°,沿L5椎体边缘间断推进,抵达L5椎体前缘1/3处,C臂机确认位置,见图1。有突破感后,阻力消失,回抽无血及脑脊液,注入造影剂碘海醇4mL,确认针尖位置,不随血管波动而改变,再次回抽,无误后注入1%利多卡因5mL,观察10min。患者下腹部疼痛缓解,缓慢注入无水乙醇10mL,2min 推完,最后注入1mL 1%利多卡因。术毕,拔除穿刺针,患者俯卧3h。术后应用抗生素3d。

图1 上腹下丛穿刺Fig.1 The sagittal plane of sacrum骶尾部矢状面,示穿刺针位于L5椎体前缘1/3处

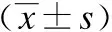

1.2.2 SHGP+GI组治疗方法 上腹下丛穿刺如上;奇神经节穿刺:于超声定位下确定骶尾关节平面并标记皮肤,常规消毒后局部麻醉。用10cm穿刺针自定位点垂直穿刺入皮肤,缓慢进针2~3cm至骶尾关节前缘,可有突破感,并于C臂机下确认针尖位于直肠后、尾骨前方,见图2。回抽无血,注入1%利多卡因5mL,观察10min,患者无特殊不适,注入无水乙醇5mL,最后注入1mL 1%利多卡因。术毕,拔除穿刺针。术后应用抗生素3d。

图2 奇神经节穿刺超声及C臂机定位下骶尾关节及尾骨显像Fig.2 The view of ganglia impar by ultrasound and C-arm fluoroscopyA:经超声奇神经节显影;B:经C臂机奇神经节穿刺显像

1.3 疗效评定

1.3.1 VAS评分 采用加权计算方法,即疼痛减轻百分数=(治疗前VAS-治疗后VAS)/治疗前VAS× 100%。临床治愈:疼痛减轻百分数≥75%;显效:疼痛减轻百分数为50%~75%;有效:疼痛减轻百分数为25%~50%;无效:疼痛减轻百分数≤25%。

1.3.2 疼痛障碍指数(pain disability index, PDI) 评价功能障碍程度,总分70分,分数越高,功能障碍越重。

1.3.3 匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh sleep quality index, PSQI) 评价睡眠质量,适用于睡眠障碍患者、精神障碍患者评价睡眠质量,总分越高,表示睡眠质量越差。

1.3.4 口服吗啡当量情况 以上指标分别于术前及术后1d、1周、1、3、6个月进行评估。

1.3.5 并发症 评估两组有无恶性低血压,恶心、呕吐、腹泻、腰背部疼痛、休克、心律失常等。

1.4 统计学处理

2 结 果

2.1 一般情况比较

本研究中,42例患者成功穿刺,穿刺成功率100%;穿刺时间20~55min,平均(25±7) min;39例患者术后血压降低,经处理后缓解;无严重并发症,如顽固性低血压、休克、心律失常等;每位患者术后均有不同程度的腰背部酸痛,其中26例对症处理,其余未作处理,1~2d后疼痛自行消失。轻度腹泻31例,2~3d后自行缓解;中度腹泻1例,予对症处理后缓解。随访期间患者均无严重远期并发症。2例患者于随访期间死亡,每组各1例。

2.2 疼痛、功能障碍和睡眠质量改善情况

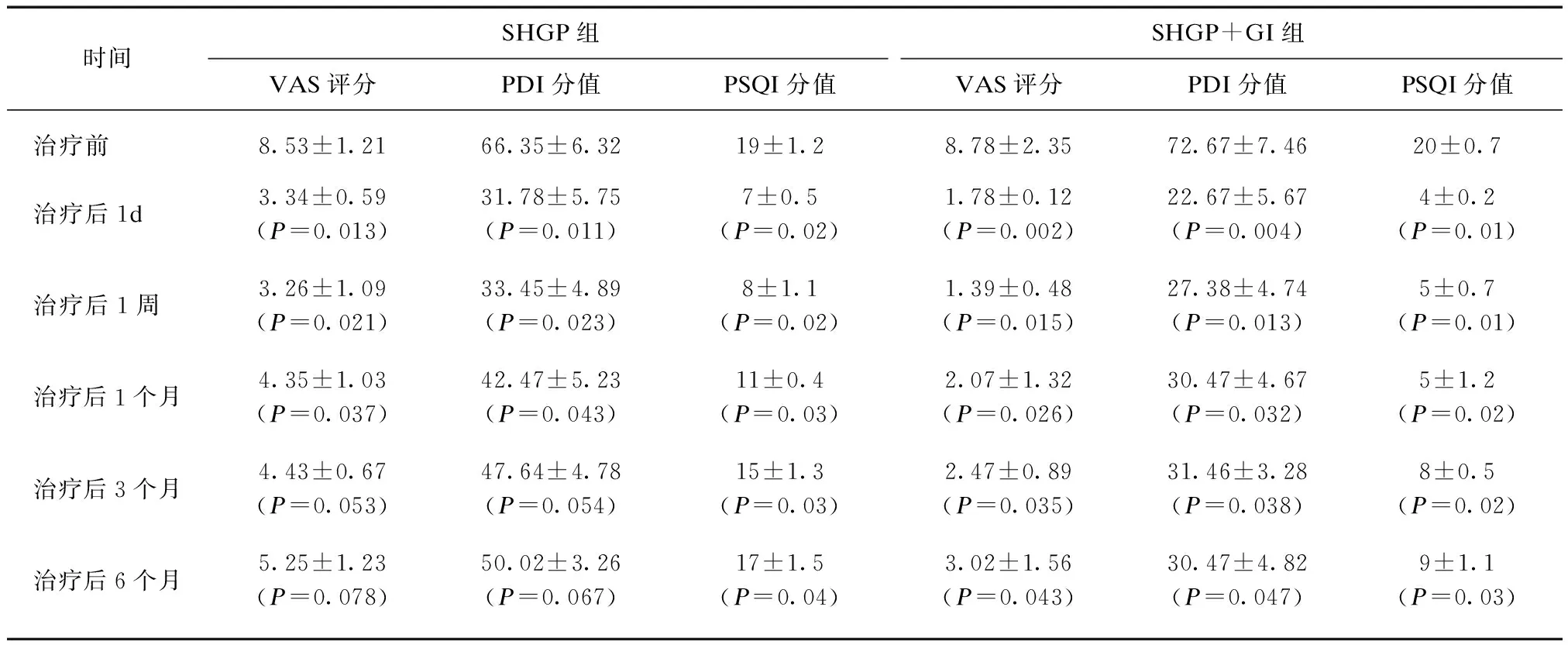

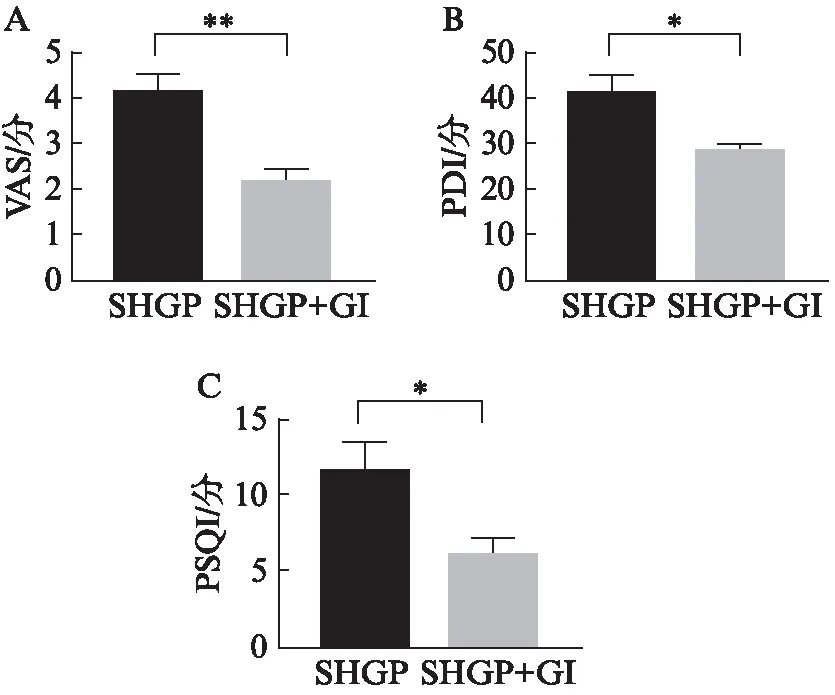

SHGP+GI组术后1周,临床治愈13例,显效8例,显效率100%;术后3个月有2例患者因死亡未能随访至最后,与术前相比,术后1d,1周,1、3、6个月VAS(P=0.002,0.015,0.026,0.035,0.043)、PDI(P=0.004,0.013,0.032,0.038,0.047),口服吗啡当量(P<0.01)较术前显著降低。SHGP组术后1周,临床治愈9例,显效8例,显效率80.95%;所有患者均随访至最后,与术前相比,术后1d,1周,1、3、6个月VAS(P=0.013,0.021,0.037,0.053,0.078)、PDI(P=0.011,0.023,0.043,0.054,0.067)和口服吗啡当量(P<0.05)较术前降低,见表1。SHGP+GI组治疗后,VAS、PDI和PSQI评分较SHGP组下降,差异有统计学意义,见图3。表明超声联合C臂机引导下上腹下丛联合奇神经节毁损以及单纯上腹下丛毁损均可以有效改善疼痛及功能障碍,相比较而言,联合阻滞效果更完善,且远期效果更佳。

表1 治疗前后疼痛、功能障碍和睡眠质量的比较

时间SHGP组SHGP+GI组VAS评分PDI分值PSQI分值VAS评分PDI分值PSQI分值治疗前8.53±1.2166.35±6.3219±1.28.78±2.3572.67±7.4620±0.7治疗后1d3.34±0.59(P=0.013)31.78±5.75(P=0.011)7±0.5(P=0.02)1.78±0.12(P=0.002)22.67±5.67(P=0.004)4±0.2(P=0.01)治疗后1周3.26±1.09(P=0.021)33.45±4.89(P=0.023)8±1.1(P=0.02)1.39±0.48(P=0.015)27.38±4.74(P=0.013)5±0.7(P=0.01)治疗后1个月4.35±1.03(P=0.037)42.47±5.23(P=0.043)11±0.4(P=0.03)2.07±1.32(P=0.026)30.47±4.67(P=0.032)5±1.2(P=0.02)治疗后3个月4.43±0.67(P=0.053)47.64±4.78(P=0.054)15±1.3(P=0.03)2.47±0.89(P=0.035)31.46±3.28(P=0.038)8±0.5(P=0.02)治疗后6个月5.25±1.23(P=0.078)50.02±3.26(P=0.067)17±1.5(P=0.04)3.02±1.56(P=0.043)30.47±4.82(P=0.047)9±1.1(P=0.03)

图3 治疗后SHGP组与SHGP+GI组组间比较Fig.3 Comparisons between two groups*P<0.05, **P<0.01

3 讨 论

盆腔恶性肿瘤患者中晚期癌痛是一种复杂的疼痛,受多种因素影响,其性质多样,往往疼痛范围较广,严重影响患者生存质量。目前临床上主要以阿片类镇痛药物来缓解疼痛[4-6],但对药物治疗后仍不能缓解的顽固性癌痛,或因药物副作用而无法继续治疗的患者,则需采用其他治疗方法。交感神经丛阻滞不仅可以有效减轻癌性腹部内脏痛,还可提高患者的生活质量,如腹腔神经丛阻滞常用于缓解上腹部内脏癌性痛。最早于1990年Plancarte等[7]报道上腹下神经丛毁损术的经典路径,采用在C臂机X线引导下通过L4/5间隙穿刺法行上腹下神经丛阻滞治疗盆腔癌性疼痛,受髂脊影响,使穿刺路径存在一定的技术难题,并且该方法适应证狭窄。近来通过CT定位行上腹下丛阻滞[8-9]或奇神经节阻滞[10-11]治疗盆腔癌痛的研究层出不穷,结果显示两种阻滞方法均可缓解中晚期盆腔癌痛,但是其疼痛缓解范围及远期效果往往欠佳,并且CT下治疗对医患人员均造成较大辐射。上腹下神经丛和下腹下神经丛(即盆丛)构成腹下神经丛,是人体交感神经系统三大神经丛之一。上腹下神经丛位于L5椎体前缘,腹主动脉末端及两髂总动脉之间,是腹主动脉丛向下的延续部分,从两侧接受腰神经节发出的第3~4内脏神经,在肠系膜下神经节换元,再向下延入直肠两侧的神经丛,随髂内动脉分成左右腹下神经,连接下腹下丛。其发出分支至双侧输尿管丛、精索丛、膀胱丛、直肠丛及髂丛。近来多有行上腹下丛阻滞治疗各种盆腹腔疾病的研究[12-14],结果表明,上腹下神经丛阻滞后不仅可缓解间质性膀胱炎、盆腹腔肿瘤等引起的剧烈疼痛及不适,还可以减少阿片类药物的使用剂量。对于盆腹腔癌性疼痛的患者不失为一种可行的方法,但是由于晚期癌性疼痛患者症状复杂、顽固且多变,上腹下神经丛阻滞范围局限,且改善程度往往因人而异,因此不能作为一种孤立的治疗方法,而应采取更综合的手段。

奇神经节位于直肠后方骶尾关节前部,由双侧骶交感干的下端合并而构成,是椎旁交感神经链的终结。奇神经节接受来自腰椎和骶尾部的交感和副交感的神经纤维,负责分布在骨盆或生殖器官的交感神经纤维,支配会阴部、直肠末端、肛门、尿道尾端、阴囊和阴道尾侧1/3的痛觉。奇神经节的位置,形状、大小均存在变异,大约只有18%位于骶尾关节水平,也可能位于尾骨中部,这些因素及奇神经节与骶神经分支的断层关系的变化,可能是导致阻滞效果不佳的原因[15]。奇神经毁损[16-17]的作用机制:抑制盆腔内交感神经过度兴奋、调节植物神经活动,可使其支配区域交感神经支配的血管扩张、血液循环改善、缓解肛周肌肉紧张,阻止疼痛的产生、传导、感受、强化,建立健康动态平衡,从而起到止痛作用。Kitoh等[18]采用腹腔丛、肠系膜下丛和上腹下丛联合阻滞治疗35例广泛腹部和(或)盆腔癌性疼痛,发现阻滞后患者的VAS从(8.8±0.2)分下降为0,术后1个月时疼痛缓解率仍达90%以上。国内也有联合腹腔神经丛及上腹下神经丛阻滞治疗腹、盆腔恶性肿瘤痛的报道[19],研究发现治疗效果甚佳且未有增加并发症。鉴于此,本研究探讨了上腹下神经丛阻滞联合奇神经节阻滞是否较单纯上腹下神经丛阻滞效果更好,结果显示2种阻滞方法均可缓解盆腔癌痛,但是联合阻滞效果更完善且远期效果较单纯阻滞佳。接受联合阻滞的患者,其服用阿片类药物量明显下降,大大缓解了患者的生理及心理压力。并且,结果并未显示出联合阻滞较单纯阻滞并发症增加。近来超声的使用在神经阻滞领域发展迅速[20],因此本实验中采用超声联合C臂机的穿刺方法,定位准确且安全、简便,减少对患者及医护人员的辐射。

综上所述,超声联合C臂机引导上腹下神经丛联合奇神经节阻滞治疗盆腔晚期癌痛较单纯奇神经节阻滞效果更好更完善且远期效果佳,并未增加并发症的风险,可有效缓解疼痛,提高生活质量,值得在临床推广应用。