泰勒目标模式在高中课程教学中的应用

唐安

摘要:随着高中课标内容的升级、课程资源的扩大,校本课程的内容与形式也在不断变化。受到学科课程标准中选择性必修模块的启发,结合教育学中著名的“泰勒目标”,本文以古琴校本课程为例,对高中古琴演奏有效教学进行论述。

关键词:校本课程 古琴演奏 目标 民族

综述

泰勒目标模式是美国教育学家拉尔夫泰勒提出的一种课程评估模式,最早见于其所著的《课程与教学的基本原则》一书。模式内容围绕四个基本问题的讨论而展开。

一、学校应该达到哪些教育目标?

二、提供哪些教育经验才能实现这些目标?

三、怎样才能有效地组织这些教育经验?

四、我们怎样才能确定这些目标正在得以实现?

以上四個逻辑相关的基本问题构成了著名的“泰勒目标模式”。高中音乐教学以“目标模式”来进行教学,生成活动形式,面对东西方文化和教育理念的结合,本文从校本课程的视角展开探究。

一、学校应力求达到何种目标?

——音乐鉴赏与技能培养的水平与标准。

高中是基础教育阶段的最后一站。音乐——以必修课形式的存在,对学生们来说,意味着开了一扇可以看见蝴蝶的窗子。可是,这扇窗子似乎并没有带来我们预想的效果,至少在大多数高中学校里,学生对音乐作品的了解程度以及音乐技能的掌握程度还停留在“乐盲”的水平。那到底什么水平才是我们可以达到的目标?或者说这个阶段我们在规定的环境里要如何开展教学,才能让学生接收和接受?

合肥六中古琴社团是2019年9月新增开的学生社团,笔者在对中国传统音乐进行研究的基础上,曾学习中国古琴的演奏技巧,从尝试到熟悉再到熟练驾驭,开启了专业的学习之路。开发高中古琴校本课程是在此阶段音乐课程鉴赏模块的基础上建立起新的探究领域,以实际动手操作来完成对音乐新领域的理解,将具有文化使命的艺术教育形式在普通学生中进行推广。

从两方面来看,一为当前目标,二为成长目标。当前目标可理解为教材、教学资源的有效利用,完成相应课时,遵守教学规律,从知识点和体验中得到此阶段的认知。就水平标准而言,社团类学生必须达到一致:能够用所学乐器流畅而完整地演奏音乐作品,并承担一个声部的演奏任务,做到与其他声部的默契配合;理解乐曲的风格特点和文化内涵,客观地对自己和他人的演奏进行综合评价。

审美感知和文化理解需要通过学习中沉淀的经验来实现,进一步的定位就是成长目标。成长目标的概念相对宽泛,学生在知识点的汲取中触类旁通,在课程资源的延伸中由作品的情感高度产生对心理的积极影响,从而辐射到生活、学习的各个方面。

二、要为学生提供怎样的教育经验,才能达到这些教育目标?

——正确音乐观的树立和专业技能的定位。

人民音乐出版社的高中(必修)《音乐鉴赏》有十八个大单元,分为中国民间传统音乐、西方古典音乐、中国近现代创作音乐和外国传统音乐及近现代音乐四个领域。这四个领域从不同角度拓宽学生的音乐认知,从一定高度总结了不同国度的音乐风格,甚至是民族的精神追求。基于学生已接受的音乐知识、已形成的音乐认知和中国文化的亲切感和民族情结,在学校里进行古琴文化的推广,召开校园“古琴讲座”、邀请专业人士进行公开演奏,丰富了学生的视野,刷新了艺术审美新高度。

教师结合课标中选择性必修课程提供的方向,重新整合、架构,建立自身的教学逻辑和内容体系。校本课程——中国古琴更是不例外,借助于音乐作品的表现形式、实现指法的教授,有助于文化内涵的理解和技能的领悟。

第一,优化教学目标。

教学目标是一节课的轴心。以校本古琴教材《泛音指法》一课为例,就其演奏形式而言,之前有过了解的学生,在此基础上细化知识点,进行指法的学习与完善;没有基础的学生,可以在课程的学习中先进行知识点的认识和指法练习。教师针对目标结构、框架的比例,根据基础有别进行不同程度的辅导,分层教学。

第二,激活课堂氛围。

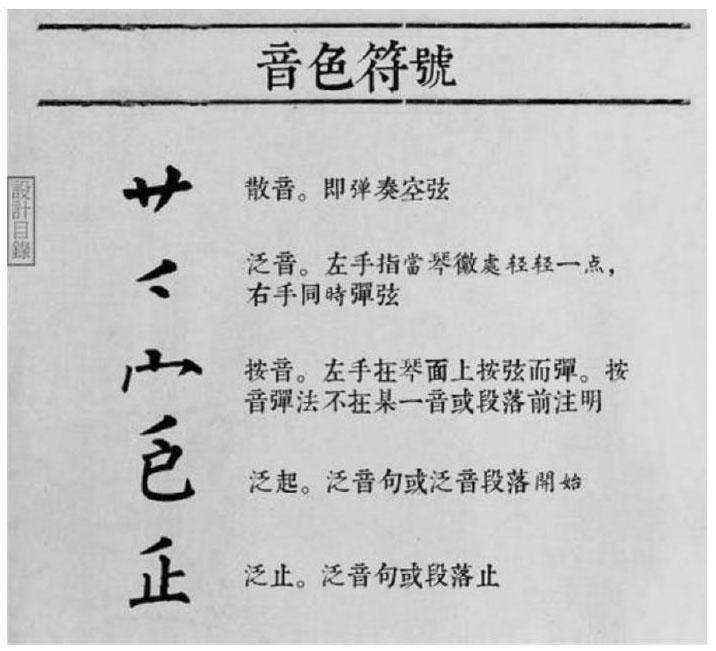

课堂气氛的活跃源自学生的高参与度,学生的参与离不开教师的引导和启发。器乐演奏实操课以实践活动展开,小到作品主题的模唱,大到运用指法演奏作品,如中国记谱法之一“减字谱”的学习,就为学生带来了丰富的趣味。文字偏旁、笔画的重新解读,在与中国传统文化特点的结合中,以新颖的视角展现了不同的探究领域。

在形式化的学习进程中,艺术得以在自身感受中呈现,加深了学生对生活的进一步理解和热爱。

第三,体验音乐本体。

利用作品本身作为认识音乐类型的渠道,这是达到教学目标的重要环节,也是决定目标实现的手段。音乐本体包括音乐要素、作品的旋律走向、作品的曲式结构等,从这些专业角度中聚焦技能的学习,获得古琴音乐的审美感知,从体验古琴作品的旋律特征中总结美感、理解情感。

如古琴作品《秋风词》涉及大量的上、下滑音,通过技法要表现出“吟”的意味。如果能够理解中国诗词吟诵的概念和表现手法,学生就容易领会滑音在作品中的作用。结合中国民歌、中国戏曲等领域举一反三,不断练习,才能将作品内容充分表现出来。当下的文化定位需要从本土出发,多元而统一的一致性是每一个民族和时代不可或缺的重要组成部分。在音乐本体的体验中,我们要不断寻找新的起点,发掘新的火种,利用音乐的体验学习,提升教师与学生艺术审美的新高度。

第四,利用课堂评价。

为了课程的完整呈现,课堂评价成了师生互动的有效凭证;也可以通过评价反观教学问题,进一步提高。从学生的学习兴趣开始,就为学习评价打下了基础,依据评价结果从客观角度可以增强学习古琴课程的兴趣,提升学习方法输送的多样性,并形成参考依据。在一学期的后半段,指法的学习需要巩固和检验,在集体合奏和个人演奏的环节教师给予客观的评价和问题的帮助,使学生在学习过程中最大可能地促进自身艺术素养的建构与发展。

三、如何有效地组织好这些教育经验?

——教师对作品的选择、理解和把握关系到教学中如何渗透。

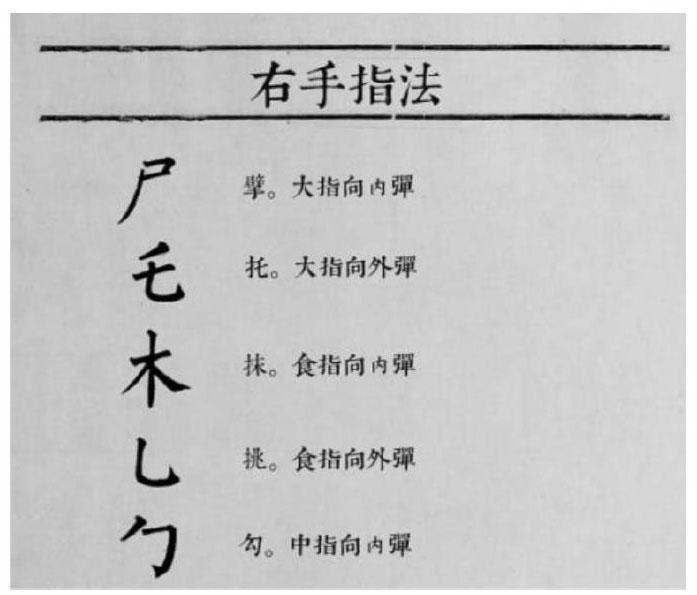

古琴校本课程中左右手指法领域是技能学习的不同面向,这两个领域又侧重于不同的表现形式。为了确保作品演奏还原的真实效果,教师在备课过程中必须对作品的认知抱有谦卑的态度,聆听、理解、分析、讲授,每个环节都至关重要。

如入门曲《仙翁操》,就由右手的“挑”“勾”和左手的“绰”“注”来完成。双手的不同动作需要同时进行,又有时间差来呈现乐音的进退。所学指法在旋律中不断体现,通过左右手的分合,实现对作品的演绎。

名曲《流水》是走向世界的中国音乐,这类作品的演奏便在作品与艺术家之间架起一座思想形态、个性情致的桥梁。不同于《仙翁操》的是,《流水》 的文化背景涵盖了故事情节、鲜明的人物特征,在备课时教师需要从故事情节的视角进行分析,从时代背景去挖掘当代所要汲取的文化营养,从音乐的表现、指法技能的理解练习中进行课程的教授。

同时,在校本课程中不可忽视以音乐主体展开的学习形式。对器乐学习而言,练习曲是必不可少的部分。乐曲的背景、内涵、情感、表现力等,我们都可以结合相关知识充分地领会,练习曲中包含的指法变化正是领会乐曲所需要的。规划好需要吸收的知识点,教师用自身的教学风格整合课堂教学手段,帮助学生有序進行认知、技法的练习与提升。这其中会涉及对学段对象心理特征的有效把握,针对接受能力不同的学生要及时评价,帮助其调整练习进度。

四、我们如何才能确定这些教育目标正在得以实现?

——方向、过程和立体式体验的呈现。

从音乐调查问卷的数据来看,学生对问题的认识和理解与年龄、环境密切相关。如要通过课堂来实现审美感知,则前期需要有相应的基础和认知。

首先,可以在学科的交叉中提取信息,获得领悟。2017版《普通高中艺术课程标准》中艺术与科学的关联作为课题案例给了笔者一些启发,文中提到了“秩序之美”来自科学和艺术,来自自然、生活和科学实践,引导学生在这些领域中发现、概括、分析和总结。这篇课题就融合了学科的交叉,引用中国古老乐器“编钟”来说明多样性与统一性的秩序美,其中编钟形状、比例、排列等就是艺术和科学的完美结合。

其次,古琴校本课程的有效开展,结合学生的兴趣进行档案的分组,通过记录、观察、跟踪判断目标实现的程度。

最后,教师可以根据数据资料进行水平的综合评价,判断学生的音乐特长或专业取向。特别是在技能熟练掌握之后,可结合选择性必修课程模块的水平标准做出推荐性的评价,储备艺术人才实现学科核心素养在多领域人才中的提升。

责任编辑:丁 蔚