“双循环培养路线”下的幼儿园教师培养策略实践与反思

王晓文 程娟

摘要:随着政府与社会对学前教育的重视度不断提升,各地幼儿园发展速度不断加快,大量年轻教师加入到学前教育一线队伍。新教师“专业能力薄弱”、“组织经验不足”等问题日趋严重。因此,我园在新教师的培养策略上进行了探索,总结出一条幼儿园教师“双循环培养路线”,供广大幼教工作者参考。

关键词:幼儿园教师 培养策略 双循环培养路线 卷入式教研 互培式学习 对比式实践

一、前言——为什么我园要探索“双循环培养路线”?

(一)基于幼儿园普遍需求

随着政府与社会对学前教育的重视度不断提升,各地幼儿园发展速度不断加快,大量年轻教师加入到学前教育一线。新教师的普遍问题是——专业能力相对薄弱、组织经验不足。如何实现各层次教师专业理念、职业技能的提升成为幼儿园最紧迫、最棘手的问题。

(二)基于本园现状

我园开园至今,一线工作均由新入职教师承担。因缺乏骨干教师引领,普通幼儿园实行的“老带新”、“师徒结对”等培养方式在我园很难开展。

2018年2月,我园市级课题“幼儿园新入职教师培养策略研究”申请立项通过,针对本园现状,我园在新教师的培养策略上进行了初步探索,总结出一条幼儿园教师“双循环培养路线”,并依托此路线中的各个环节实施各种培养策略。

二、“双循环培养路线”基本模式

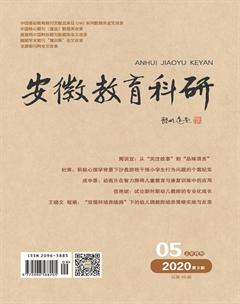

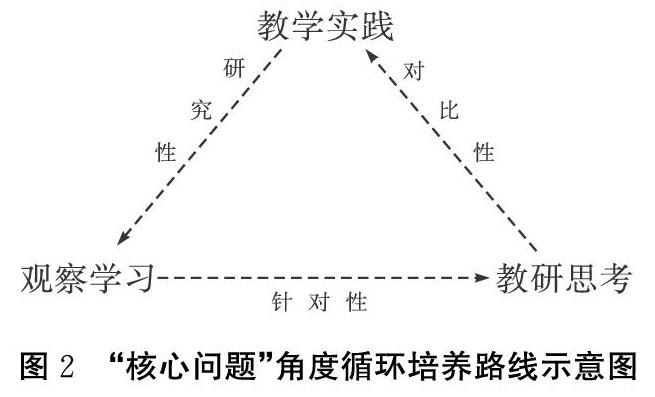

专业能力的培养离不开观察学习、活动实践以及教研思考等环节的支持。但学习什么,如何思考,怎样实践,这其间的顺序如何?经过探索与实践验证,我园分别从“个人需求”与“核心问题”两种角度探索出两条循环培养路线。

(一)从“个人需求”角度出发的循环培养路线

“个人需求”角度的循环培养路线遵从教师的兴趣指向与发展需求,帮助教师自主研究、满足自身的需求。我们以打击乐活动的组织技能为例,从“观察学习”环节为开始,依次论述。

1.自主式的观察学习

教师需要提升有关打击乐活动组织技能,便可以在园内或网上借阅、搜集相关的文字资料与视频案例,通过研读与观察,初步了解幼儿打击乐活动组织技能。

2.模仿型的教学实践

教师对自主观察学习的案例进行梳理和内化,尝试模仿型实践。这时的实践亦不成熟。

3.自发性的教育反思

经过实践,教师主动对自身的教学行为进行自我评估,针对教学过程中的现实问题,进行探索和研究,思考改进的方法。

4.针对性的观察学习

上一轮的实践与反思,使教师发现更细致的问题。由此开始了新一轮的观察与学习。随着问题的聚焦,新一轮的观察与学习会更加有针对性。

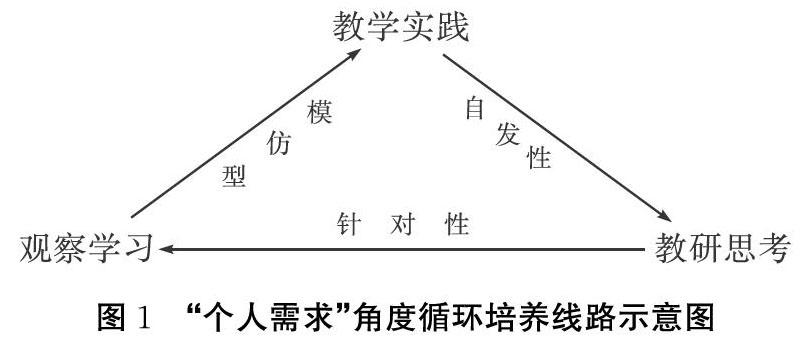

(二)从“核心问题”角度出发的循环培养路线

教师会有一些共性的学习需求。对这些共性需求进行分析、梳理、汇总,最终提取出核心问题。

例如,老师们提出“孩子们玩‘老狼老狼几点了容易兴奋摔伤”、“玩‘丢手绢,在等待时会不耐烦”……经过归纳和提炼,提出核心问题:“如何组织户外游戏?”这时,我们需要另一种循环培养路线——从“核心问题”角度出发的循环培养路线。

1.聚焦式的观察学习

确定核心问题后,教师的学习方向更加有针对性,我们称之为“聚焦式的观察学习”。大家搜集各种与核心问题相关的书籍,对教学案例也提炼出关注的细节。

2.针对性的教研思考

“核心问题”角度循环培养路线在观察学习阶段后,通常会进入教研阶段。因为老师们是带着问题观察学习的,学习内容会直接促成思考与讨论。

3.对比性的教学实践

前期有目的、有计划观察学习,促成教师在实践前进行思考再尝试。此种状态下的实践活动更加偏向于实验型、对比性,用以验证前期思考中得出的结论是否正确。

4.研究性的观察学习

再次进入观察学习时,观察重点侧重于审视与研究:验证核心问题是否解决;研究不同情境、不同组织形式下的实践活动的效果。

需要强调的是:两条循环培养路线因为立足角度的不同,导致具体环节的顺序与组织形式也各有差异,但在实际应用中并不是完全分割的。实施过程中,两种培养模式相辅相成,可穿插式的运用,既关注到教师个人的发展需求,又着手解决大部分教师成长过程中困惑的、需要优先解决的各种核心问题。

三、“双循环培养路线”在教师培养策略的应用与思考

(一)“个人需求”角度出发的循环培养路线中园方的支持策略

在此路线中,随着教师的探索不断深入,实践行为与反思的过程也不断地循环。由于教师的个人素养以及具体情况的不同,循环的次数与效率也表现出相对的灵活性。园方的支持策略有以下几点:

策略一:為教师创造尽可能丰富的资源共享平台,扩充园内图书与影像资料的数量与类型,支持教师的自主观察学习。

策略二:给教师宽松的实践时间、空间以及人文环境。关注点与能力发展方向倾向于教师个人需求与意愿,发展节奏也由教师个人把控。

策略三:适时为教师搭建互观互评的活动平台,使教师有机会在同伴的客观评价与帮助下,找准问题,为下一步的反思环节做准备。

(二)从“核心问题”角度出发的循环培养路线中园方的支持策略

“核心问题”循环培养路线更多服务于大多数教师的共性需求,因此更加需要园方进行相应的组织。主要支持策略如下:

策略一:学习环节中的“互培式学习”策略

以探索“垫子在体育活动中的应用”为例,教师在学习阶段自发组成理论书籍组、网络知识组、案例视频组,分组分块搜集资料(《幼儿园体育游戏与体操》、《幼儿园体育材料设计与运用150例》等)。接下来,教师自荐或推荐主持,以讲座、案例分析、学习故事以及现场情境模拟等形式进行分享。这种学习方式大大节省资料搜集时间,保证资料的全面性和丰富性,提高学习效率并扩大学习覆盖面。

策略二:教研环节中的“卷入式教研”策略

“卷入式教研”是另一条有关教研的教师培养策略。这种教研模式充分推动教师运用自主学习、合作学习等方式积极解决问题;每一位教师都被“卷入”其中,既是问题的发现者又是问题的归纳者和解决者。

卷入式教研从核心问题——“如何利用垫子组织体育活动”入手,老师们集思廣益,产生的不同层面、不同方向的假设,如:垫子可以设计爬的活动、滚的活动、登高的活动;可以个人游戏、双人配合、小组竞赛;还可以通过改造以及与其他体育器械的组合演变出更多不同的玩法。老师们基于不同假设情况下确定的方案进行实施与验证,得出结论,再通过理论学习或实际演练的形式进行分享交流。

我园多次开展“卷入式研讨”活动,解决了很多教师感觉困惑、棘手的问题。例如:“区域游戏中角色如何分配”,“益智区区域材料如何投放”,“如何组织户外活动”等。

策略三:实践环节中的“对比式实践”策略

从“核心问题”角度出发的循环培养路线中,教师的实践目的是通过不断尝试,探寻出更加科学的组织活动形式,教师的不同假设也会引发实践方向的千差万别。教研组应关注实践活动的对比性,包括:

1.不同假设验证方案之间的对比——同课异构

根据不同假设,教师分为不同方向的研究小组,讨论制订验证假设的具体实施方案(教学实践方案)并进行教学实践,开展平行互观活动、“同课异构”活动等。

在“垫子在体育活动中的应用”探索过程中,小班活动“钻钻爬爬”利用垫子让宝贝练习手膝着地爬;中班活动“车轮滚滚”让幼儿在情境下学习正确姿势的前滚翻;大班活动“登高”发动幼儿智慧和小组配合能力,比比哪个小组搭的垫子又高又稳又安全。

2.榜样案例与教师活动案例之间的对比——经典模仿

组织教师对优秀案例进行模拟教学,我们称之为“经典模仿”活动。例如:应彩云老师的“超级会歌”,王红裕老师的“艾玛捉迷藏”等,让教师在观摩中学习,在实践中比较,在比较中思考,在思考中进入更深层次的探寻。

3.教师自身不同阶段的活动组织对比——老课新上

同一位老师将自己曾经组织过的教学活动重新调整并组织教学。经过时间的积淀与经验的积累,教师的教育理念及技能都有所提升,这种方法最能直观地体现青年教师的成长。

责任编辑:黄大灿