基于核心素养的物理教学设计探讨

——以“平抛运动”为例

(江苏省淮阴中学,江苏 淮安 223002)

1 引言

高中物理课程在义务教育的基础上,帮助学生从物理学的视角认识自然,理解自然,建构关于自然界的物理图景;引导学生经历科学探究过程,体会科学研究方法,养成科学思维习惯,增强创新意识和实践能力;引领学生认识科学的本质以及科学、技术、社会、环境(STSE)的关系,形成科学的世界观和正确的价值观,为做有社会责任感的公民奠定基础。

围绕物理学科核心素养,为了让学生更好地体验科学探究过程,发展自主学习能力,形成良好的思维品质,教师应适时适度地参与到学生的探究活动中去,淡化教师的教,注重学生对知识的自主学习与构建,强化小组学习与交流,淡化机械训练,摒弃灌输式教学,在师生互动互助中达成教学目标。

著名的教学专家马杰认为教学主要回答三个问题:(1) 你想到哪里去——确立目标;(2) 你怎样到那里——导向目标;(3) 你是否到达那里——评价目标。换句话说,目标(任务)、策略(活动、方法、媒体)要与评估相匹配。

2 平抛运动教学设计

2.1 学习目标

(1) 通过生活实例,认识抛体运动;

(2) 通过实验,探究平抛运动的规律;

(3) 会用运动合成与分解的方法分析平抛运动;

(4) 能分析生产生活中的抛体运动。

2.2 教学重点

(1) 平抛运动模型的建构;

(2) 平抛运动规律的得出。

3 教学过程

3.1 展示情境,感知体验

活动一:展示情境,引入课题

教师展示庐山瀑布微视频、图片。学生直呼:美、壮观、飞流直下三千尺……

教师提问:真的是“直”下三千尺吗?运动轨迹是“直”的吗?生活中还有哪些类似的运动呢?学生举例回答。

师生合作,向多个方向抛射篮球……

设计意图:创设生活情境,紧扣名句“飞流直下三千尺”中的关键字“直”,说文解字,引入课题,引发悬念,激发学生的求知欲。通过生活中的多种抛体运动,让学生对抛体运动有更多的感性认识。

活动二:分组实验,建构模型

学生分小组实验,准备的器材为:粉笔头、纸团、纸片、纸杯、泡沫块等,多方向、多次抛射物体。

小组汇报:不同物体在空中的运动,会受重力、阻力和初速度的影响,比较复杂。如粉笔头在运动中所受阻力为次要因素,可以认为仅受重力作用,研究起来比较简单。

设计意图:(1) 抓住主要矛盾,忽略次要矛盾,建构物理模型;(2) 得出平抛运动的定义:将物体以一定的初速度沿水平方向抛出,且只在重力作用下所做的运动。

3.2 实验探究,建构模型

活动三:美景再现,科学猜想

(1) 教师提问:能否把“飞流直下三千尺”这样的美景再现到我们的教室呢?

(2) 引导三部曲:旋下矿泉水瓶盖,在瓶的下部刺孔,动静结合,观察现象。

(3) 提醒学生:观察水柱“落点”和“抛出点”之间距离,并猜想与哪些因素有关?

学生利用器材,进行分组实验,小组汇报。

(1) 饮料瓶高度确定,观察到“曲线运动”;

(2) 饮料瓶高度上移,观察到“射程更远”;

(3) 饮料瓶高度固定,观察随着水的不断流出,观察到“射程越来越近”等。

师:水柱“落点”和“抛出点”之间距离与哪些因素有关?

生:高度、速度、压强等。

设计意图:呼应美景名句,分组实验,让学生近距离观察现象;动静结合,进行科学猜想,为后续定量研究提供感性认识基础。

3.3 实验观察,深度探究

活动四:优化方案,媒体辅助

教师提供平抛运动探究仪器(只能探究水平方向的运动),请全体同学优化方案。学生分组讨论后,进行方案优化,改进仪器,进一步探究竖直方向的运动情况。

教师提供优化后的实验器材,学生进行实验观察,由于运动时间极短,建议学生利用视频进行一帧一帧“慢放”观察,学生分组实验并汇报实验现象。

教师展示自拍的实验视频,用“慢动作”播放,有图、有影、有真相。

设计意图:(1) 在已有器材的基础上进行优化,一方面学生容易想到方案,符合维果斯基的“最近发展区理论”,发挥了学生的主动性,另一方面培养了学生的质疑创新能力。(2) 利用视频进行一帧一帧慢放观察,培养学生运用现代科技的能力,彰显技术进步对生活及科学研究的影响。(3) 在真实实验中得到真知,提升了学生的科学思维和科学探究能力。

活动五:理论研究,深度探究

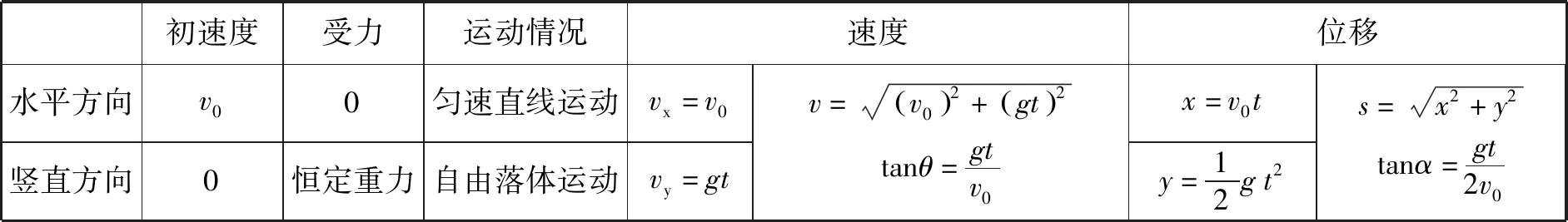

教师在实验观察、总结的基础上,引导学生思考现象背后的规律。学生运用合成与分解的思路,进行完善,师生合作,得出规律(如表1)。

表1 平抛运动的规律

学生通过对表1的分析得出了速度偏转角和位移偏转角之间的关系、轨迹方程。

教师投影人教版必修2本节的“问题与练习”第2题,要求学生通过对平抛运动轨迹的研究,求出物体平抛运动的初速度,并能利用此知识解决生产、生活中的具体问题,学生思考、研讨和展示。

设计意图:引导学生从运动的合成与分解的角度,以及“初速度+受力”决定运动情况,帮助学生建立物理观念,培养学生的总结归纳能力,养成科学态度,提升核心素养。

3.4 历史回顾,走近大师

活动六:介绍伽利略的研究

(1) 伽利略是意大利物理学家、近代实验科学的先驱者。

(2) 他定义了匀速运动,对自由落体、抛体运动等进行了深入研究。

(3) 伽利略在《关于两门新科学的对话》中写道:除了原有的均匀而永恒的运动以外,还会由于它自身的重量而获得一种向下的倾向,于是,这就是我称之为抛射运动,它的总运动是两种运动的合成:一种是均匀而水平的运动,而另一种是竖直而自然加速的运动。

设计意图:感受大师魅力,激发求知欲望。

3.5 课堂小结,我的收获

师生合作、总结:(1) 飞流直下三千尺的“直”实际是“曲”,但可以进行“化曲为直”处理;(2) 运动的描述需要首先建立参考系、坐标系;(3) 受力观:力是改变物体运动状态的原因;(4) 运动观:“初速度+受力”决定运动情况;(5) 物理建模:抓住主要因素,忽略次要因素;(6) 物理“温度”:感受大师的睿智。

设计意图:凝练课堂,首尾呼应,加深理解。