苏州环太湖地区生态网络构建与空间冲突识别

陈德超,施祝凯,王祖静,余 成

(苏州科技大学环境科学与工程学院,江苏 苏州 215009)

城市的快速扩张伴随着各种生境的穿孔、分割、破碎化、缩小和消失过程[1],这一过程会缩小种群面积,阻碍基因流动,阻止种群的自由扩散,最终导致生物多样性丧失[2-5]。生态网络基于岛屿生物地理学、种群生态学以及景观生态学提出,由生态源地、廊道和缓冲区组成[6-8]。既有研究发现,建立生态网络是抵消自然生态系统破碎化的理想方式,并可为建立生物多样性保护区提供必要补充[9-10]。

20世纪90年代以来,学术界对构建生态网络进行过很多探索。关于生态源地的识别,以往的研究主要采用直接识别法[11],如选取自然保护区、风景名胜区等作为生态源地[12],主观性较强;也有学者通过构建水资源安全、土壤保持、生物多样性等综合指标评价体系进行识别[13-14];近年来有学者通过形态学空间格局分析(MSPA)方法,识别徐州、广州等地的生态源地[15-16],该方法降低了识别过程的主观性,且能够较好地推广应用。据KNAAPEN等[17]的成果改进而来的最小累积阻力模型(MCR)被广泛用于生态廊道识别,已有研究结合重力模型、图谱理论、电流理论对廊道进行分级[16,18-19]。目前,在多数学者构建的生态网络中,生态源地外围缺乏缓冲区,造成生态网络要素不全,不利于其整体功能的发挥。

20世纪80年代以来,苏州先后经历了乡镇企业异军突起、开放型经济快速发展和产业转型升级3个发展阶段。伴随工业化与城镇化的快速推进,愈来愈多的自然地表变成建设用地,中心城区面积比苏州古城增长65倍[20],生态系统服务功能不断降低,比如水源涵养、水环境、生物多样性等,直接威胁太湖流域生态安全。根据《国务院关于苏州市城市总体规划的批复》,苏州市应认真落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持经济、社会、人口、环境和资源相协调的可持续发展战略;统筹推进苏锡常都市圈建设,与周边城市共同加强环太湖地区协作[21]。如何节约和集约利用土地,严格控制新增建设用地,加强对太湖周边生态用地的保护,实现城镇空间、农业空间与生态空间的协同,已成为苏州走进“太湖时代”空间规划的重大课题。

基于此,以苏州环太湖地区为例,立足山水林田湖草生命共同体思想,将林地、草地、水域作为生态用地,提取核心区等景观要素,采用斑块重要性指数进行景观连接度评价,识别生态源地;基于土地利用类型、高程、坡度构建阻力面,运用最小阻力累积模型在GIS中生成潜在生态廊道、生态缓冲区,从而形成生态源地-生态缓冲区-生态廊道的网络体系,最后将该网络与建设用地叠加,识别冲突情况,旨在为环太湖生态保护提供参考。

1 研究区概况

苏州地处长江三角洲中部、江苏省东南部,东邻上海,南接浙江,西抱太湖,北依长江,总面积为8 657.32 km2。全市地势低平,水网密布,素有江南水乡的美誉,太湖水面绝大部分在苏州境内。苏州属亚热带海洋性季风气候区,气候温和,雨量充沛,年均降水量为1 100 mm,年均气温为15.7 ℃[22]。选取苏州环太湖区域为研究范围,包括虎丘、姑苏、吴中、相城、吴江5个区,下辖52个镇(街道),总面积为2 505.54 km2,2017年末GDP 为5 388.88亿元,占全市总GDP的31.11%,常住人口为471.85万人,占全市总人口的44.17%[23]。大部分属限制开发区。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

基础数据包括2017年30 m分辨率的土地利用数据(源自地理国情监测云平台)、30 m分辨率的ASTERGDEM 数字高程数据 (源自地理空间数据云)和2015年乡镇边界数据(源自地理国情监测云平台)。为便于进行生态源地及阻力面分析,参照中科院土地利用/土地覆盖遥感监测数据分类系统,将研究区用地合并为林地(占比为6.20%)、草地(0.21%)、耕地(35.79%)、水域(19.69%)、建设用地(37.74%)、未利用地(0.36%)6类。分析可知,区内以建设用地、耕地和水域为主,建设用地集中分布在中部和北部,连片的水域和耕地分布在东南部(图1)。

图1 研究区域土地利用图

2.2 研究方法

2.2.1MSPA景观格局分析

MSPA是SOILLE等[24]基于腐蚀、膨胀、开运算、闭运算等对栅格图像的空间进行度量、识别与分割的图像处理方法,能够较好地识别重要的生境斑块[16]。基于山水林田湖草系统治理的思想,针对研究区水网密布、滨水地带生物多样性丰富的特点,提取林地、草地、水域作为MSPA分析前景,其他景观作为背景,生成二值栅格数据,导入Guidos Toolbox软件进行景观格局分析,最终得到核心区等景观类型。核心区为大型自然斑块,其中某些关键性的部位或元素对维护景观生态功能具有重要意义。

2.2.2基于生态重要性评价的生态源地识别

生态源地是生物移动和扩散的源点,是生态系统服务流动和传递的源头。在生态系统服务重要性和景观连通性评价的基础上,选择对维持区域生态系统健康相对重要的斑块作为生态源地。生态重要性评价除了需要考虑自身自然特性的重要程度以外,还需要分析生态用地对人们生态需求服务的供给能力[25],如生物多样性保护、生态环境调控、休憩价值等。王玉莹等[13]基于生物多样性保护价值、水资源安全、土壤保持3项功能分析,得出研究区重要生态用地以水域和林地为主,因此该研究只需识别这些核心斑块的景观连通性。此处用斑块重要性指数(dPC)评价区域内核心斑块间的连接水平[26],以判定生态源地。

(1)

(2)

式(1)~(2)中,CP为可能连通性指数;n为区域内斑块总数;ai和aj分别为斑块i和j的面积,hm2;Pij*为生物在斑块i和j直接扩散的最大可能性;AL为景观总面积,hm2;dPC为斑块重要性指数;CP,r为将该斑块剔除后景观整体的连通性。

参照文献[16,27],在Conefor软件中将斑块连通距离阈值设置为500 m,连通概率设置为0.5,根据斑块重要性进行筛选,将dPC>0.47的核心区斑块作为生态源地,并计算生态源地的几何中心,作为源点。

2.2.3生态阻力面构建及潜在生态廊道识别

生态廊道是区域内能量和物质流动的载体,是保持生态过程、生态功能在区域内连通的关键生态组分,尤其是为动物迁徙提供重要通道的带状区域。MCR模型可以确定源和目标之间的最小耗费路径,该路径是区域优质生态源地间相互连接的最佳线路,是生物迁移运动和生态因子交流的关键通道[25],因此可作为潜在生态廊道。计算公式为

(3)

式(3)中,RMC为最小累积阻力值;f为未知正函数,反映空间中任一点的最小阻力与其到所有源地的距离和景观基面特征的正相关关系;Dij为物种从源地j到景观单元i的空间距离;Ri为景观单元i对某一生物运动的阻力系数。

生态阻力面反映了物种运动的潜在可能性及趋势,是MCR模型的关键。一般而言,水域被视为陆地生物迁徙的主要阻力,但研究区水系发达,水面广布,零散分布着众多小型湖荡,而小型水体对动物迁徙阻力较小,同时滨水区域的人造林草地也为小型哺乳动物、爬行类、两栖动物和鸟类提供了暂栖地。因此,在无法明确目标物种的前提下,笔者仍然选取土地利用类型、高程、坡度等阻力因子,通过综合指数法构建生态阻力面。为慎重起见,各类用地的阻力值主要依据其生态服务价值,参照文献[18,25,28]确定(表1),同时修正水域阻力值,各因子的权重(表2)通过咨询专家确定。此外,考虑到西山国家森林公园(源地13)与其他源地有太湖水体阻隔,不参与阻力面计算和廊道划分。使用栅格计算器得到综合阻力面,作为MCR模型的成本数据,利用 ArcGIS软件中的成本路径工具,依次计算每个源点到达其他源点的最小耗费路径,生成潜在生态廊道。

表1 基于生态服务价值的不同土地利用类型阻力值

Table 1 Resistance values of different land use types based on the ecological service value

土地利用类型价值系数/(元·hm2·a-1)阻力值林地35 027.61耕地10 638.925草地371.420水域4 676.440未利用地371.470建设用地-5 392.2100

基于重力模型计算生态源地间的相互作用矩阵(表3),得到不同廊道对区域生态安全的重要性。计算公式为

(4)

式(4)中,Gab为源地a和b的相互作用强度;Na、Nb分别为源地a和b的权重系数;Dab为源地a和b间潜在生态廊道标准化阻力值;Pa、Pb分别为源地a和b的整体阻力值;Sa、Sb分别为源地a和b的面积,hm2;Lab为源地a和b之间的生态廊道累积阻力值;Lmax为研究区所有生态廊道的最大阻力值。

表2 阻力因子分级赋值及权重

Table 2 Score and weight of resistance factors

阻力因子分级指标阻力值权重土地利用类型林地10.66耕地25草地20水域40未利用地70建设用地100高程 0~17 m10.11>17~54 m20>54~105 m40>105~155 m60>155~205 m80>205~255 m100坡度 0~8°10.23>8°~16°20>16°~24°40>24°~32°60>32°~40°80>40°~52°100

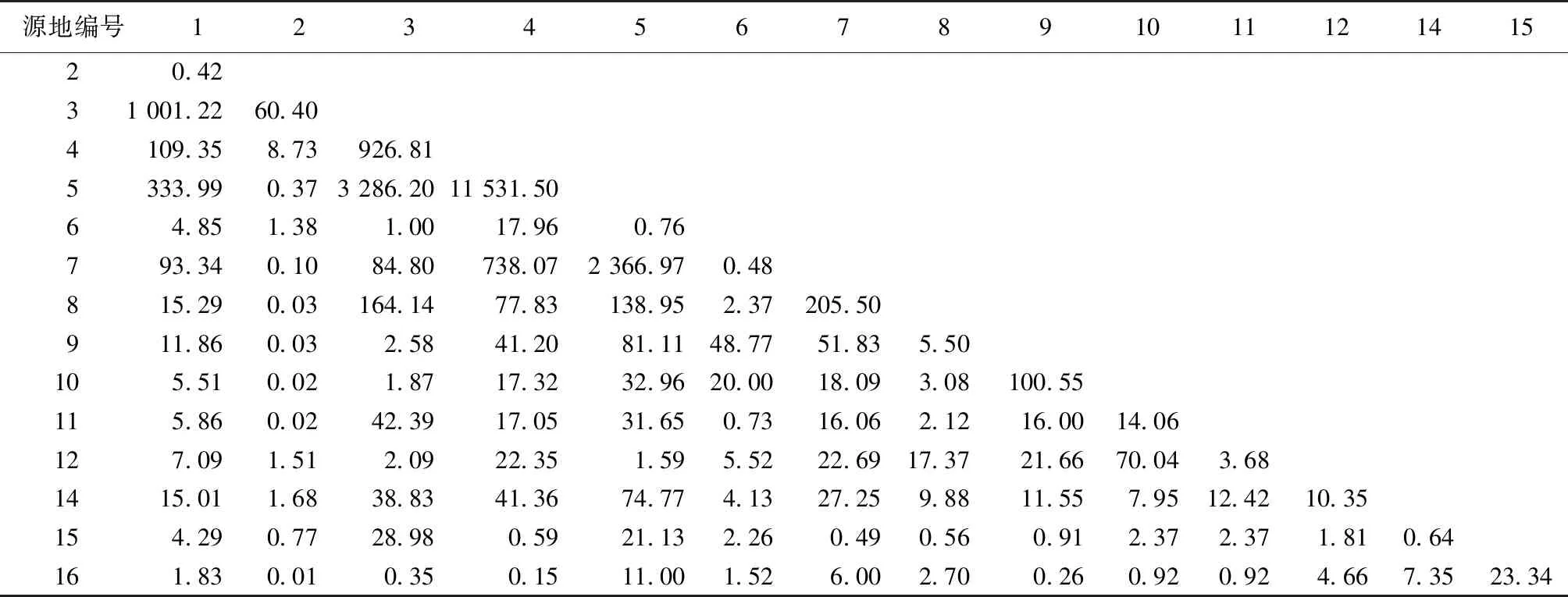

表3 基于重力模型的生态源地相互作用矩阵

Table 3 The interaction matrix of ecological sources based on gravity model

源地编号123456789101112141520.4231 001.2260.40 4109.358.73926.81 5333.990.373 286.2011 531.50 64.851.381.0017.96 0.76793.340.1084.80738.072 366.970.48815.290.03164.1477.83138.952.37205.50911.860.032.5841.2081.1148.7751.835.50105.510.021.8717.3232.9620.0018.093.08100.55115.860.0242.3917.0531.650.7316.062.1216.0014.06127.091.512.0922.351.595.5222.6917.3721.6670.043.681415.011.6838.8341.3674.774.1327.259.8811.557.9512.4210.35154.290.7728.980.5921.132.260.490.560.912.372.371.810.64161.830.010.350.1511.001.526.002.700.260.920.924.667.3523.34

源地编号1为漕湖;2为阳澄湖;3为天池山;4为潭山—香雪海;5为穹窿山;6为澄湖;7为上方山国家森林公园;8为同里湖;9为白蚬湖;10为石头潭;11为元荡;12为河家漾;13为西山国家森林公园;14为东山;15为北麻漾;16为长漾—雪落漾。

参照文献[16]并结合研究区实际情况,进行不同等级的廊道划分(表4)。将相互作用强度>100的廊道作为极重要廊道,介于20~100之间的作为重要廊道,<20的作为一般廊道。将极重要、重要、一般廊道的宽度设定为200、100和60 m[29]。

2.2.4生态缓冲区的生成

缓冲区是生态源地周围的低累积阻力区,用于保护核心区的生态过程和自然演替,减少外界景观人为干扰带来的冲击[13]。基于最小累积阻力面,对生态源地以外的区域进行分区。LOSS等[30]在研究芝加哥某自然保护区时发现,家蚕、歌雀等动物的密度在保护区外500 m范围内最高;ICHINOSE[31]发现,鸟类多样性与神户某公园周边500 m内树林面积比例相关。以此空间距离为参照,基于生态源地和综合阻力面生成的累计耗费表面,将生态源地边缘一定空间范围作为缓冲区,鉴于源地周边用地类型的不同,需不断调整间断点,确保缓冲区最窄处宽于500 m。

2.2.5空间叠置及用地冲突分析

生态源地和廊道作为生物栖息与流动的重要空间,应禁止开发;生态缓冲区作为生态源地的保护屏障,应限制开发。依据建设用地与生态网络重叠比例,采用GIS自然间断点分级法,将空间冲突划分为重度、中度、轻度3级。自然间断点类别基于数据中固有的自然分组,可对相似值进行恰当分组,并可使各类别之间的差异最大化[32]。

3 结果与分析

3.1 景观格局分析

MSPA分析表明,生态用地共65 419.68 hm2,占研究区总面积的26.11%,由核心区、边缘区、孔隙、支线、连接桥、环线、孤岛7种景观构成(表4)。其中,核心区面积最大,计55 713.90 hm2,占生态用地面积的85.16%;边缘区面积次之,占生态用地面积的13.3%;其余景观类型占比均不足1%。总体而言,西北部核心区斑块面积较大,主要为林地、草地,被大片的建设用地分割、包围,岛屿化明显;东南部核心区斑块面积较小,主要为湖荡或湿地,连通性尚好。

表4 MSPA分类统计结果

Table 4 Statistics of MSPA

景观类型面积/hm2占生态用地面积比例/%占总面积比例/%核心区55 713.9085.1622.24孤岛5.860.010孔隙507.660.780.20边缘区8 697.9613.293.47环线14.050.020连接桥70.990.110.03支线409.260.630.16

3.2 景观连通性及生态源地

按斑块重要性指数排序,筛选出16个生态源地(图2、表5),均为大型水域或湿地、林地,如阳澄湖(源地2,为区内最大斑块)、长漾-雪落漾(源地16)、西山国家森林公园(源地13)、穹窿山(源地5)、上方山国家森林公园(源地7)等,生态源地面积为36 065.7 hm2,占核心区面积的 64.73%。

源地编号1为漕湖;2为阳澄湖;3为天池山;4为潭山—香雪海; 5为穹窿山;6为澄湖;7为上方山国家森林公园;8为同里湖;9为白蚬湖; 10为石头潭;11为元荡;12为河家漾;13为西山国家森林公园; 14为东山;15为北麻漾;16为长漾—雪落漾。

表5 生态源地斑块重要性指数排序

Table 5 Rank ofdPC

排序源地编号重要性指数dPC1238.6221621.4331313.82468.685142.41672.117101.75841.67981.4510120.811190.801250.7413110.7314150.661530.651610.47

源地编号1为漕湖;2为阳澄湖;3为天池山;4为潭山—香雪海;5为穹窿山;6为澄湖;7为上方山国家森林公园;8为同里湖;9为白蚬湖;10为石头潭;11为元荡;12为河家漾;13为西山国家森林公园;14为东山;15为北麻漾;16为长漾—雪落漾。

生态源地呈现“西山东水”的格局,大致分为北部的漕湖至阳澄湖、西部的穹窿山至上方山国家森林公园、西南部的东山至西山国家森林公园、南部的长漾至雪落漾、东部的澄湖至河家漾5大片区。这些大型斑块为生物迁徙、栖息提供了重要生境,但源地间连通性不够,尤其是北部相对独立,且东西向联系也较少,需构建生态廊道以保障生物安全。

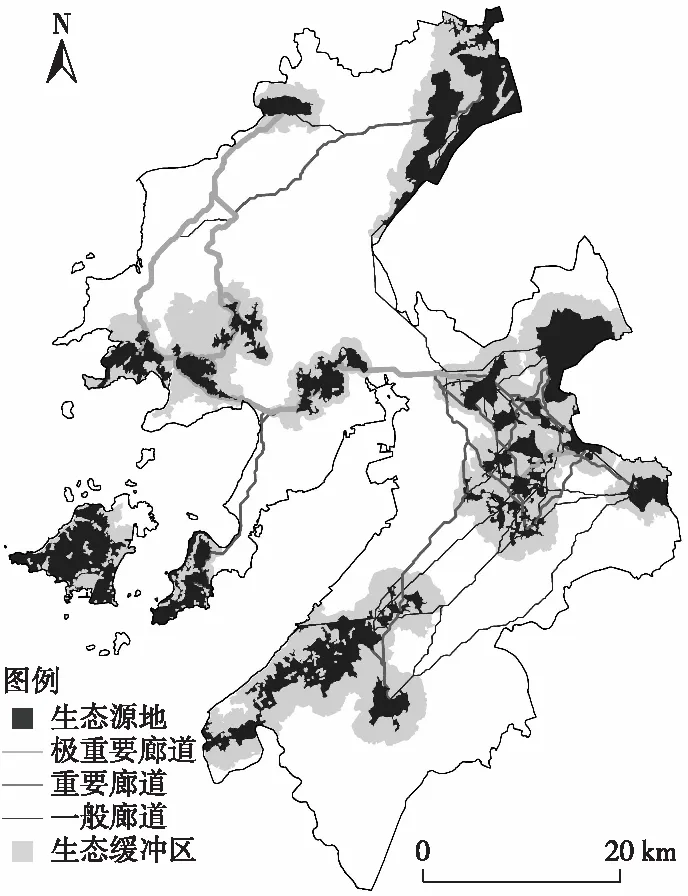

3.3 潜在生态廊道

据2.2.3节所述的方法构建阻力面,以其中1个生态源地为起点,其余源地为终点,生成累计耗费表面,并在此表面上提取14条生态廊道(由于西山国家森林公园与其他源地间存在太湖阻隔,故只计算15个生态源地之间的相互作用矩阵),重复15次,剔除重复廊道,最终得到105条潜在廊道(图3),面积为5 872.65 hm2,占研究区面积的2.34%。从廊道密度看,东南部明显高于西北部。

根据MCR和重力模型计算结果,最终得到研究区极重要、重要和一般廊道数分别为12、23和70。极重要廊道包括漕湖至天池山(1-3,表示源地1和源地3之间的廊道)、漕湖至潭山—香雪海(1-4)、天池山至潭山—香雪海(1-5)、漕湖至穹窿山(3-4)、天池山至穹窿山(3-5)、天池山至同里湖(3-8)、潭山—香雪海至穹窿山(4-5)、潭山—香雪海至上方山国家森林公园(4-7)、穹窿山至上方山国家森林公园(5-7)、穹窿山至同里湖(5-8)、上方山国家森林公园至同里湖(7-8)、白蚬湖至石头潭(9-10)。源地间的相互作用很强,表明两两之间的景观阻力较小,斑块间关联度较高,生物在斑块间迁移的可能性大,因此在空间规划中,需要特别注意对这些廊道的维护,以保证重要斑块的连通性。同理,由于林草源地的整体阻力值小于水域源地,故西部源地间的廊道宽度普遍大于东部。极重要廊道用地类型以耕地(占比为42.93%)、林地(35.42%)和建设用地(14.19%)为主,水域(6.93%)面积不大,且没有穿越大型水体。

3.4 生态缓冲区

按照2.2.4节的方法,计算得到区内生态缓冲区为59 027.44 hm2,占研究区面积的23.56%。由于东、西部源地周围土地利用类型不同,阻力值也存在差异(表2),缓冲区面积呈现东部普遍大于西部的现象。如前分析,西部林草源地多被建设用地环绕,而东部水域源地周边多是耕地或水域,对同一物种而言,耗费同样的体力,在东部更容易行进,故缓冲区面积更大。

至此,生态源地、生态缓冲区、生态廊道构建完毕(图4),区内生态网络面积为100 965.79 hm2,其中生态源地占比为35.72%,生态廊道为5.82%,生态缓冲区为58.46%。

图4 生态网络图

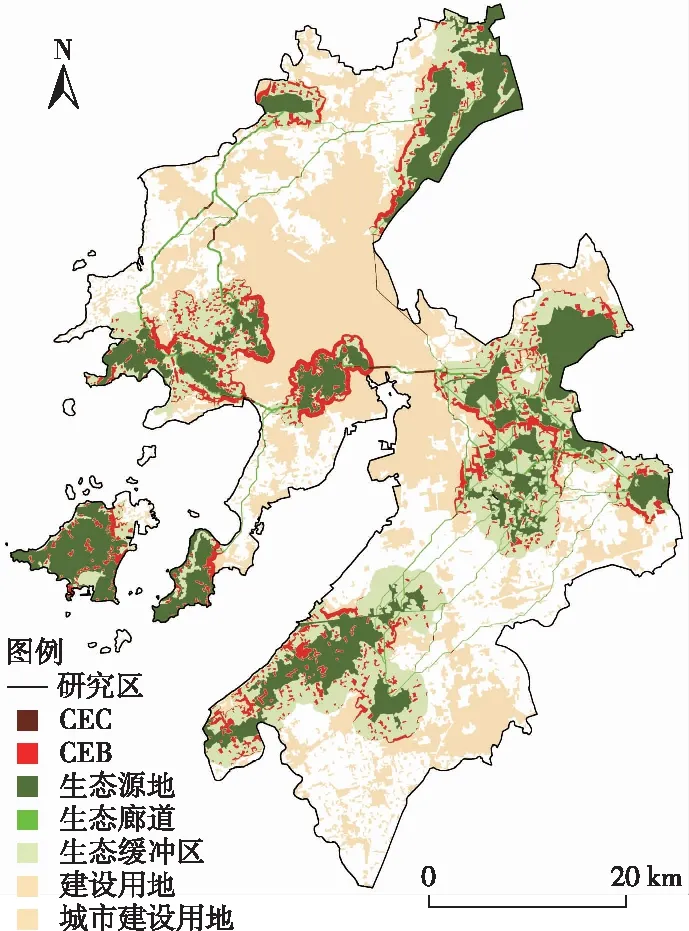

3.5 城镇扩张与生态空间冲突识别

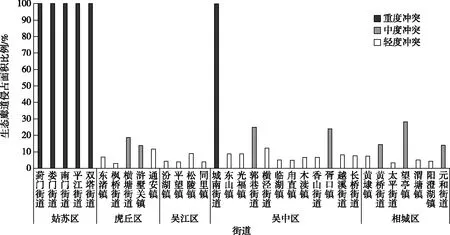

叠置分析显示,区内生态源地基本处于受保护状态,与建设用地无冲突;而生态廊道、生态缓冲区与建设用地均有不同程度的交叉。分别研究这2类冲突情况(图5),并分区、镇(街道)分析。

CEC—被建设用地侵占的生态廊道;CEB—被建设用地侵占的生态缓冲区。

3.5.1与生态廊道的冲突集中在主建成区

研究区城乡建设用地侵占生态廊道584.35 hm2,占廊道总面积的9.95%,依次为姑苏(面积占比100%)、吴中(14.15%)、虎丘(12.09%)、相城(9.66%)、吴江(4.64%),呈现从主建成区向外围冲突逐步减弱的特点。现有镇(街道)中35个有潜在廊道穿越,除吴江区盛泽镇、相城区北桥街道外,其余镇(街道)平均26.32%的廊道面积与建设用地冲突(图6),如娄门、葑门、南门、平江、双塔、城南街道等主建成区为重度冲突(>28.32%);望亭等7个镇(街道)为中度冲突(12.2%~28.32%);通安等20个镇(街道)为轻度冲突(<12.2%)。上述结果表明,苏州主建成区与生态廊道的冲突更为激烈,如城南街道就侵占了上方山国家森林公园至同里湖这条极重要廊道。古城如何梳理水系和绿化、恢复生态廊道功能,已成为城市更新的紧迫课题。

3.5.2与生态缓冲区的冲突多发生在城市边缘区

研究区城乡建设用地侵占生态缓冲区15 154.14 hm2,占缓冲区总面积的25.67%,各区排序为姑苏(74.6%)、虎丘(34.81%)、吴中(34.66%)、相城(25.5%)、吴江(20.8%),从主建成区向外围冲突减弱的趋势明显,但比生态廊道的空间冲突严重。现有镇(街道)中22个没有缓冲区分布,其余镇(街道)平均36.74%的缓冲区与建设用地冲突(图7),城南、越溪、友新、元和、长桥5个街道为重度冲突(>59.71%);横塘街道等9个镇(街道)为中度冲突(30.52%~59.71%);东山镇等16个镇(街道)为轻度冲突(<30.52%)。

图6 建设用地与生态廊道的冲突情况

可见,毗邻古城的新近城市化区域对生态缓冲区侵占严重,如越溪、友新、元和、长桥等街道,且多为上方山国家森林公园、阳澄湖源地的缓冲区。城南街道对缓冲区与生态廊道的侵占都比较严重,而这块区域恰恰是横向生态联系的纽带,目前却是生态网络建设的短板。

图7 建设用地与生态缓冲区的冲突情况

4 讨论

4.1 生态网络的构建方法及其优化

源地的识别和生态阻力面的确立是构建生态网络的关键。该研究基于MSPA分析和景观连接度评价,筛选出核心区连接性最好的16个重要斑块作为生态源地,涵盖了穹窿山、上方山国家森林公园、石湖、阳澄湖等苏州城区典型生境,与吴良镛先生所讲的“四角山水”和王玉莹等[13]、王跃等[20]的研究结果基本一致。参照文献[16,28],主要基于土地利用类型的生态系统服务价值以及坡度、高程构建综合阻力面,并依据专家意见进行阻力值修正,采用最小累积阻力模型、重力模型分别进行潜在廊道识别和等级划分,并确定缓冲区;针对研究区水网密布的特点,在构建综合阻力面时,修正了水域的阻力值,同时不把金庭镇纳入廊道划分,故潜在廊道没有穿越大的水域,基本沿滨水绿化带布局,有利于生物迁徙。另外,只有针对特定物种的生态网络划定,如廊道宽度和缓冲区大小才能准确给出。

4.2 生态空间管控措施与建议

确立生态空间作为维护区域生态安全、保护生物多样性的重要手段,越来越受到学界和政府的重视。十八大提出优化国土空间开发格局,促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀;十九大提出设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构;2018年3月,国务院成立自然资源部,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责[33]。然而,刘世梁等[34]认为当前我国景观生态网络的研究在应用建设方面存在建设力度不足、功能未得到很好发挥等问题。因此,强化生态空间管控尤为重要。

根据俞孔坚[35]的研究,生态源地是生态保护的核心区域,应禁止开发建设;缓冲区是生态源地周围的低累积阻力区,用于保护核心区的生态过程和自然演替,减少外界景观人为干扰带来的冲击。目前研究区16块源地处在城乡建设用地的包围之中,西北部斑块岛屿化、东南部破碎化均比较严重。对于西北林草源地,建议结合缓冲区设置基本农田和防护林带,避免人类活动的干扰;对东南湖荡源地,应恢复滨水环境,改善水质和连通性。

生态廊道是生态网络体系中对物质、能量与信息流动具有重要连通作用,尤其是为动物迁徙提供重要通道的带状区域。目前研究区重度冲突主要发生在主建成区及古城西南角,需在尽快划定城镇增长边界、永久基本农田和生态保护红线基础上,巩固“四角山水、十字发展”城市格局[36],古城内可结合城市更新,强化并严守城市绿线、蓝线,恢复大运河、干将河、环城河等河道的自然岸线的生态功能,将沿线其他用地转换为生态用地,依托现有城市绿楔、园林、公园建设生态廊道。对于研究区中部阻断上方山国家森林公园至同里湖廊道的城南街道等地,姑苏、吴中、虎丘、吴江4区应协同治理,置换低价值的工业区和居住区,恢复生态空间,充分发挥石湖、吴淞江、苏申外港、尹山湖的衔接作用,打通廊道建设的最后1 km。

为实现整个环太湖的水质安全和生态安全,建议由国务院自然资源部门牵头,在太湖湖滨带,统筹山水林田湖草系统治理,打破省市行政壁垒,在距岸线5 km范围打造集生态湿地、健身步道、休闲观光于一体的环形绿道,从而连通整个环太湖的廊道。

5 结论

研究结合水乡特色,运用形态学空间格局分析和最小累积阻力模型,将林地、草地、水域作为生态用地,识别重要生态空间,构建生态源地-生态缓冲区-生态廊道完整网络,体现了山水林田湖草系统保护理念。研究区生态网络面积为100 965.79 hm2,占总面积的40.3%,其中生态源地为35.72%,生态缓冲区为58.46%,生态廊道为5.82%。西北部为大型林草源地,东南部则是大型水域或湿地源地,其中阳澄湖源地为区内最大斑块,总体呈“西山东水”的格局。西北部斑块大、数量少、岛屿化,东南部密度大、破碎化明显。东南部生态廊道密度高于西北部,西北部宽度普遍大于东南部。由于用地类型的差异,东部生态缓冲区面积普遍大于西部。

建设用地与生态廊道、缓冲区的冲突呈现从主建成区向外围逐步减弱的特点,古城与生态廊道的冲突更为激烈,而紧邻主建成区边缘对生态缓冲区侵占更多;古城应结合城市更新,修复骨干水系和绿化,疏通重要生态廊道;中部作为东西生态联系的纽带,城南街道等应协同治理,打通上方山国家森林公园至同里湖这条极重要廊道的最后1 km,复壮“四角山水”的西南绿楔。

此外,由于所获资料的分辨率有限,笔者提取源地和廊道时无法细分古城和研究区北部更小的生境单元,从而无法通过这些生态跳板进一步增强斑块间的连通性。