利用既有铁路发展市郊铁路的思考与建议

唐怀海

(中国城市和小城镇改革发展中心,北京 100045)

0 引言

随着改革开放的深入与市场经济的发展,我国城市规模和数量日益增长,常住人口城镇化率已接近60%,以城市群、都市圈统筹大中小城市协调发展、特色小镇建设、乡村振兴的城镇化战略推进路径逐渐清晰[1]。为支撑引领都市圈建设发展,2017 年国家发展和改革委员会出台了《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》,并推出了第1 批以利用既有铁路为主的市域(郊)铁路试点项目,旨在探索通过利用铁路资源发展市域(郊)铁路,提升中心城市与外围城镇组团之间的公共交通服务,促进中心城市人口、产业向外围疏解,与周边城镇组团形成都市圈发展格局。但在利用铁路资源发展市域(郊)铁路的过程中,还存在着各种各样的问题,通过对存在问题及原因的分析,提出我国都市圈市郊铁路的发展建议。

1 存在问题

1.1 既有干线铁路开行市郊列车的能力有限

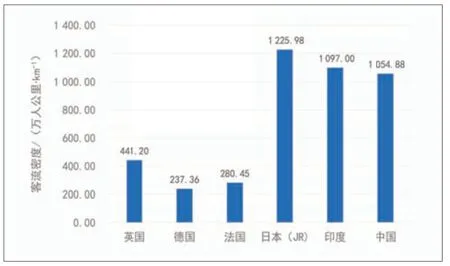

我国铁路城际长距离运输压力仍然较大,难以保障服务城市交通出行的市郊列车开行。由于国土空间面积较大,加上资源分布不均衡、区域经济水平差异大、城镇化仍在推进等因素影响,我国经济发展过程中产生了大量长距离的人口、货物流动需求,导致铁路长距离运输占比高、压力大。自改革开放以来,我国铁路旅客平均运距逐年攀升(见图1),在2010 年达到顶峰的529.6 km,至2017 年仍在440 km 以上;货运亦是如此,2005 年铁路货运的平均运距达到顶峰的842.7 km,2017 年仍高达825 km。从客流密度看(见图2),2017 年我国铁路全路平均客流密度为1 054.9 万人公里/km,远高于英国、德国、法国等国家。由此得出结论,虽然2008 年以来我国高速铁路快速发展,部分既有干线铁路的运输强度有所下降,但路网整体长途客货运输的压力仍然较大。短期内,我国铁路以长途客货运输需求为主的特征不会改变,加上长途客运列车的到发高峰与市郊通勤列车早晚高峰叠加,利用干线铁路开行短途市郊列车,在开行对数、开行时刻等方面均难以达到通勤交通公交化的服务需求。

图1 国家铁路客货平均运距变化

图2 国内外铁路客流密度比较

1.2 既有铁路与城市功能空间协同发展不够

铁路与城市功能空间割裂,利用既有铁路的市郊列车客流吸引力不足。由于既有铁路主要服务区际长途客、货运输的市场定位,其与中心城市及都市圈内日常的通勤通学、物流配送等短距离出行活动并不发生关联,与城市生产、生活空间割裂的现象比较普遍,加之铁路行车噪声对周边环境的影响,铁路沿线土地的利用价值降低,在城市规划建设过程中通常不被重视,成为城市功能空间的“洼地”,“脏、乱、差”特征明显。因此,铁路及沿线地区通常(铁路客运站除外)在城市交通网的可达性较差,成为相对孤立偏僻的场所,进而导致利用既有铁路的市郊列车对通勤客流丧失吸引力,客流来源不足。例如北京市郊铁路S2号线,利用京包铁路开行西直门—延庆的市郊列车,由于铁路沿线(中心城区西直门—上地段)现状多为大片的闲置土地、低密度开发地块,业态也多为低层办公、建材、水果批发市场等,两侧建筑高度基本都在20 m以下,大大降低了S2号线的客源支撑[2]。

1.3 既有铁路设施布局难以适应都市圈通勤通学需求

既有铁路场站设施的建设布局均围绕低频次、长距离的城际出行需求,与高频次、短距离的城市/都市圈通勤、通学出行需求差距较大。我国城市建成区的铁路客运站数量通常有限,多则3~5 个、少则2~3个,且由于历次的铁路大提速,很多线路沿途小的中间站点被撤并、关闭[3],导致建成区范围内既有铁路场站的站间距过大、覆盖率较低,进而可达性不足,与城市通勤客流“广覆盖、高可达(类似城市轨道交通)”的服务需求不匹配;其次,铁路客运站宽阔的站前广场、购票乘车、大厅候车、复杂的进出站验票安检程序、数量有限的出入口等,都与通勤客流“便捷进出、刷卡乘车、站台候车、随到随走”的需求不相符。尽管目前利用既有铁路开行市郊列车的城市,地方政府均通过与铁路管理部门加强合作,提供市郊旅客专门的出入口、简化进出站程序、满足刷卡乘车需求等,但仍难以从根本上改变现有铁路场站特别是大型铁路客运枢纽可达性、便利性较低的局面。世界大都市圈市郊铁路站点数量见表1。

表1 世界大都市圈市郊铁路站点数量 个

1.4 路地双方协同发展的体制机制不够完善

铁路部门与地方政府对于利用既有铁路开行市郊列车的目标和出发点并不一致。基于长期供给不足、运力短缺的历史背景,铁路定位为国家干线动脉运输,采取了“弃短保长”的发展策略,在20世纪90年代以后逐步退出了城市客运交通领域[4];同时,随着铁路改革的深化,铁路企业对于经营利润的关注度越来越高,在与地方政府进行谈判的过程中,并不愿意承担因服务城市公共交通带来的经营损失,通常会以干线长途运输的收入作为铁路部门的底线,且对既有铁路设施改造所需的投入缺乏动力;地方政府部门则以铁路更好服务城市功能为目标,希望低成本地发展城市公共交通,为中心城与外围城镇组团之间提供便利化交通服务,进而与铁路部门在既有线路的选择、开行班次及时刻、运行组织模式、设施改造方案以及售检票、安检、运营收费等环节出现分歧,增加了利用既有铁路发展市郊铁路的难度[5-6]。

2 发展建议

2.1 转变铁路功能定位,更多参与城市交通运输

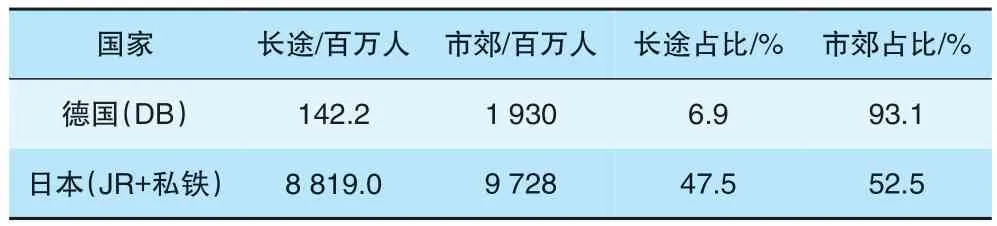

根据已基本完成城镇化国家和地区(欧美日等)的发展经验,城市群及都市圈将集聚一个国家绝大部分的人口和经济产出。日本东京、大阪、名古屋3大都市圈,集聚了全国80%的人口、90%的GDP,运输需求相应转化为都市圈内的短途运输为主。德国(DB)的市郊短途运量占铁路总运量的90%以上,平均旅客运距仅有几十公里[7]。发达国家铁路旅客平均运距见表2,德国、日本铁路长短途客运量占比见表3。

表2 发达国家铁路旅客平均运距

表3 德国、日本铁路长短途客运量占比

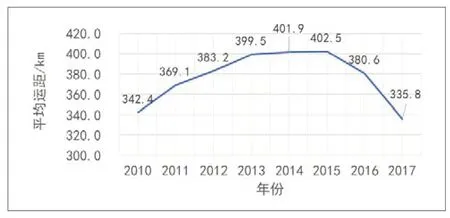

根据我国新型城镇化规划,未来全国19个主要城市群,预计也将承载全国80%以上的人口,90%以上的GDP。尽管我国国土空间较大,但随着区域经济发展趋近平衡、人口向城镇空间集聚,长距离铁路运输需求将逐步下降,继而转变为大量的城际及都市圈运输需求。以高铁为例,我国高铁的平均运距见图3,已从逐年增长转为下降态势,从2015 年的402 km 下降至2017 年的335 km[8]。铁路企业应顺应这一发展趋势,转变长大干线思维,及早调整铁路市场定位、策略及运输组织模式,以更加贴近未来市场需求[9]。

图3 我国高铁旅客平均运距变化

2.2 优化既有铁路设施布局,提高服务城市交通能力

除了长途运输需求高、压力大之外,既有干线铁路还受大部分线路均为单线或双线,且客货车混跑等客观因素制约,导致都市圈范围内的运输能力不足。在20世纪60年代,日本东京为了提高都市圈内JR、私铁的运输能力,对连接东京区部与外围区域的中央线、武总线等国铁放射线实施了“通勤五方面作战计划”,进行复线化、双复线改造,并通过枢纽外围铁路环线的建设,疏解东京过境客货运交通的压力,大幅提升了铁路服务市郊旅客运输的能力和水平[10]。因此,在条件允许的情况下,进行都市圈范围既有干线铁路改造及枢纽环线建设,将有利于提升我国既有干线铁路服务都市圈城市交通的能力。

2.3 利用既有线与新建并重,因地制宜发展市郊铁路

考虑我国铁路长途客货运输需求的下降有一个时间过程,利用干线铁路开行市郊列车,仍存在很多现实的困难,不可机械地照搬日本、德国等国家的市郊铁路发展模式,而应因地制宜地开拓我国市郊铁路发展新路径。随着城市规模日益扩大,产业发展面临转型,工业产业逐步外迁,很多城市内部均有闲置的铁路支线、专用线资源[11],近期通过铁路支线、专用线等资源的改造利用来开行市郊列车,例如上海已经开通运营的金山线,操作空间大,也更加容易实施,远期逐步推进对干线铁路的改造及枢纽环线的建设。同时,对于本身既有铁路资源有限,或确实存在很大困难的大城市,应当加大新建市郊铁路的建设推进力度,并与城市轨道交通快线的规划布局、系统制式做好统筹协调,便于后期实现一体化的运营管理。

2.4 积极推动体制机制创新,促进铁路与城市协同发展

在我国铁路改革继续深化,城市发展进入存量更新的时代背景下,对于利用既有铁路开行市郊列车,铁路部门与地方政府应当相向而行,积极寻求更多的合作共赢[12]。通过体制机制的改革创新,推动铁路沿线土地资源的开发再利用,实现铁路部门多种经营收入的增加,以及城市功能空间的优化更新,共同提升利用既有铁路开行公交化市郊列车的可持续发展能力。对于新建市郊线路,地方政府也应当积极探索一体化开发建设模式,研究出台有关市郊铁路沿线土地综合开发政策,建立合理的开发收益分配机制,实现市郊铁路与中心城市、都市圈协同发展。

3 结论

利用既有铁路开行市郊列车是铁路部门实现发展转型的重要契机,对于铁路未来在城市群、都市圈客运市场中占有一席之地至关重要,同时有利于中心城市化解大城市病,低成本地推动都市圈的建设发展。铁路部门与地方政府应相向而行、加强合作,通过既有线路改造与沿线土地资源开发利用的协同联动,提高铁路部门多经收入,实现城市功能更新。对于既有铁路资源有限或利用难度较大的城市,则应积极推动新建市郊铁路线路,以沿线土地综合开发收益平衡建设、运营成本,促进市郊铁路与都市圈协同发展。