鼻内镜手术联合药物治疗变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲的中期随访研究

高波,邹贵龙,黄毅刚,蒋团斌

(贺州市人民医院耳鼻咽喉科,广西 贺州 542899)

变应性鼻炎为特应性个体在接触变应原后,主要因IgE诱导的介质释放,同时伴有多种细胞因子与免疫活性细胞等参与的一种鼻黏膜炎性疾病,患者多存在过敏体质,临床表现为鼻塞、鼻痒、喷嚏、清水样鼻涕等,对其正常生活及工作造成严重影响[1-2]。同时,长期病理状态可造成患者鼻解剖结构异常,产生鼻中隔偏曲,致使患者病情进一步加重[3-4]。目前,临床治疗变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲的方案主要分为药物保守治疗及手术治疗两大类。研究指出,因变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲患者鼻内解剖结构异常,病情复杂,故单纯采取药物治疗效果欠佳,且治疗后复发率高[5-6]。近年来,随着鼻内镜手术不断发展成熟,鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术逐渐被应用于变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲治疗。姜双仙[7]报道,采取鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术治疗变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲不仅疗效确切,且具有微创、精细、直观、并发症少等优势。本研究旨在探索鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术联合常规药物治疗变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲的中期随访结果。

1 资料与方法

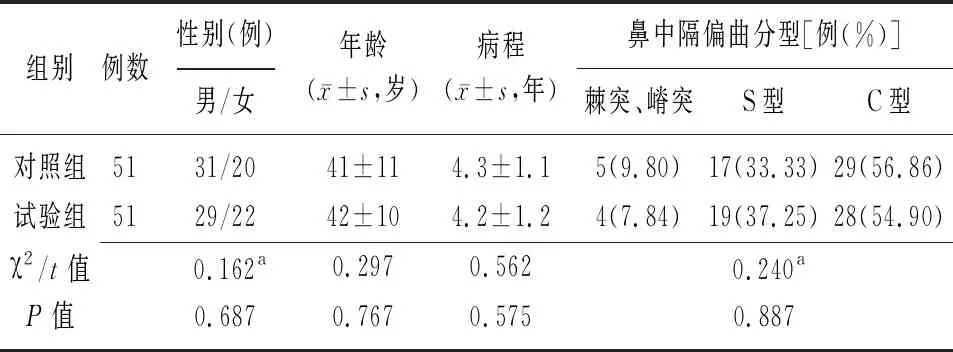

1.1一般资料 回顾性分析2015年6月至2018年6月于贺州市人民医院进行治疗的102例变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲患者的临床资料,其中男60例,女42例;年龄18~67岁,平均(41±11)岁;病程1~11年,平均(4.2±1.1)年;鼻中隔偏曲分型:棘突、嵴突9例,S型36例,C型57例。按照治疗方法不同分为对照组和试验组,每组51例。两组患者的性别、年龄、病程、鼻中隔偏曲分型比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

1.2纳入与排除标准 纳入标准:均符合《变应性鼻炎诊断和治疗指南(2015年,天津)》[8]中变应性鼻炎临床诊断标准;存在鼻塞、鼻痒、喷嚏、清水样鼻涕等临床症状;病程≥1年,每日发作时间≥30 min;鼻腔检查显示均合并鼻中隔偏曲;临床资料完整。排除标准:合并鼻息肉、鼻窦炎等其他鼻腔疾病者;合并免疫性疾病、全身性感染及恶性肿瘤疾病者;合并肝、心、肾等重要脏器病变者;妊娠期、哺乳期女性;既往曾接受鼻部手术治疗者;存在鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术治疗禁忌证及对研究所用药物过敏者;无法配合完成随访者。

表1 两组变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲患者的一般资料比较

对照组:接受常规药物治疗;试验组:接受鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术联合常规药物治疗;a为χ2值,余为t值

1.3治疗方法 对照组采取常规药物治疗,口服氯雷他定(江苏汉晨药业有限公司生产,批号:H20103533),每次10 mg,每日1次,持续应用4周;丙酸氟替卡松鼻喷雾剂(西班牙Glaxo Wellcome S.A公司生产,批号:H20140117,规格:50 μg/120喷)由鼻腔喷入,初始剂量为每个鼻孔各2喷,每日1次,每日最大剂量≤4喷,待患者症状缓解后改为每个鼻孔各1喷,每日1次,持续应用4周。

试验组采取鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术联合常规药物治疗。①术前准备:常规禁水、禁食、备皮,并采取气管内插管麻醉,以1%肾上腺素联合1%利多卡因溶液在鼻中隔双面黏膜、骨膜下与切口处施行浸润麻醉。②手术步骤:在鼻中隔偏曲侧鼻前庭皮肤与黏膜交界位置做一“L”形切口,于鼻内镜下分离鼻中隔黏软骨膜,向后向下到鼻中隔、鼻底交界处,向后向上倒筛骨垂直板与犁骨上后部;分离筛骨垂直板与鼻中隔软骨结合处,并剥离筛骨垂直板与犁骨对侧黏骨膜,以咬骨钳在软骨与骨结合处从上至下条形咬除宽2 mm左右的筛骨正中板与部分犁骨,而后减张第2张力曲线,使筛骨垂直板及犁骨处于正中位置而不和前端软骨重叠,剥离鼻中隔软骨同下段犁骨、上颌骨鼻嵴结合处,并分离犁骨与上颌骨鼻嵴对侧黏骨膜到鼻底部,从前至后条形咬除宽2 mm左右的犁骨、腭骨鼻嵴、上颌骨鼻嵴,若伴有嵴突、棘突则一并咬除,减张第3张力曲线,使鼻中隔软骨处于正中位而不与上端软骨、骨质重叠,缝合切口,术毕。③术后施行常规止血、鼻腔冲洗、抗感染等处理。常规药物治疗方法同对照组,持续应用4周。

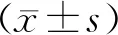

1.4观察指标 ①治疗后随访1年进行疗效评定,具体方法为:依据患者治疗前、治疗后1年鼻塞、鼻痒、喷嚏、清水样鼻涕等临床症状严重程度进行积分,积分方法见表2。症状改善百分率=(治疗前各临床症状总分-治疗1年后各临床症状总分)/治疗前各临床症状总分×100%,症状改善百分率<25%为无效,25%~65%为有效,>65%为显效。总有效率=(有效例数+显效例数)/总例数×100%[9]。②比较两组患者治疗前、治疗后6个月、治疗后1年的鼻阻力水平,以鼻阻力计(英国吉姆公司生产,型号:NR-6)施行测定,测定3次,取平均值。③比较两组患者治疗前、治疗后6个月、治疗后1年生活质量,采用健康调查简表(the MOS 36-item short form health survey,SF-36)进行评估,总分0~100分,分值越高生活质量越好[10]。④治疗后1年复发情况。

表2 临床症状积分评估方法

2 结 果

2.1两组患者的临床疗效比较 经过1年随访,共有3例患者失访,其中对照组失访2例,试验组失访1例。试验组的总有效率高于对照组[92.00%(46/50)比69.39%(34/49)](χ2=8.159,P=0.004),试验组的临床疗效优于对照组(Z=-2.570,P=0.010)。见表3。

表3 两组变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲患者的临床疗效比较 (例)

对照组:接受常规药物治疗;试验组:接受鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术联合常规药物治疗

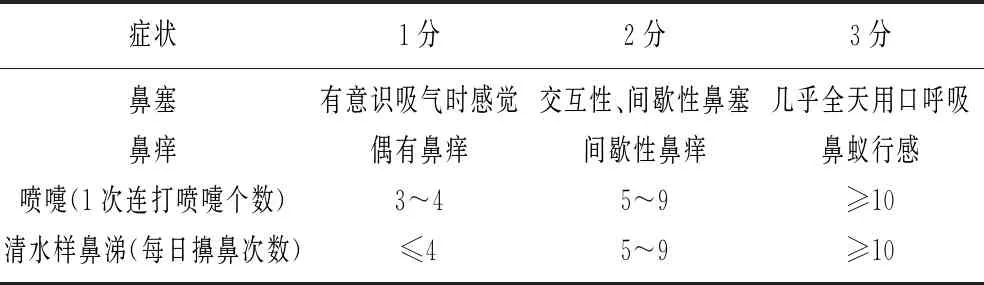

2.2两组患者的鼻阻力水平和SF-36评分比较 治疗前,两组患者的鼻阻力水平和SF-36评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后6个月和1年两组患者的鼻阻力水平均下降,且试验组低于对照组;两组患者的SF-36评分均升高,且试验组高于对照组。两组鼻阻力水平、SF-36评分的组间、时点间及组间和时点间交互作用比较差异有统计学意义(P<0.01)。见表4。

组别例数鼻阻力[kPa/(s·L)]治疗前治疗后6个月治疗后1年SF-36评分(分)治疗前治疗后6个月治疗后1年对照组490.69±0.120.56±0.110.48±0.1046.9±6.857.5±6.973.9±9.5试验组500.64±0.160.41±0.130.25±0.0847.8±6.268.1±8.182.3±10.6 组间F=10.749 P<0.001F=5.028 P<0.001 时点间F=13.367 P<0.001F=16.725 P<0.001 组间·时点间F=12.054 P<0.001F=9.127 P<0.001

SF-36:健康调查简表;对照组:接受常规药物治疗;试验组:接受鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术联合常规药物治疗

2.3两组患者的复发情况 治疗后1年,试验组复发率为6.00%(3/50),对照组为22.45%(11/49),试验组复发率低于对照组(χ2=5.515,P=0.019)。

3 讨 论

变应性鼻炎为耳鼻喉科常见疾患,好发于老年及过敏体质者,病因与变应原暴露、遗传等因素有关。变应性鼻炎患者常合并鼻中隔偏曲,导致鼻腔气流异常,鼻黏膜接触外界变应原的风险增加,最终加剧患者喷嚏、鼻痒、鼻塞等临床症状,还可引发头痛、睡眠不良,进而对患者工作、学习等造成严重影响[11-13]。

氯雷他定为H1受体拮抗剂之一,其可与组胺竞争性结合细胞膜上的组胺受体和一些酶原,发挥抗组胺作用,同时可有效维持细胞膜稳定性,减少炎症细胞因子释放[14]。丙酸氟替卡松为糖皮质激素之一,可通过缓解嗜酸粒细胞、肥大细胞对鼻黏膜的浸润,抑制炎症介质生成与释放,维持鼻黏膜上皮与血管内皮屏障系统稳定性,下调黏膜组织对外部刺激的敏感度,发挥抗炎、抗过敏作用[15-16]。李兆龙和王玮[17]研究报道,采用氯雷他定与丙酸氟替卡松联合治疗变应性鼻炎可显著缓解患者临床症状,总有效率达90.5%(38/45)。但对于变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲患者,因其鼻内解剖结构产生异常,应用糖皮质激素局部治疗所到达的范围及深度有限,有效剂量少,故治疗效果受到影响[18]。

有研究指出,在药物治疗的基础上联合应用改良鼻中隔矫正术治疗变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲,可显著增强疗效,减轻患者临床症状[19]。本研究中,治疗后6个月、治疗后1年试验组鼻阻力水平低于对照组,且治疗后1年复发率低于对照组,表明采取鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术联合常规药物治疗能增强疗效,下调鼻阻力,减少复发。分析其原因为:①鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术可矫正鼻内解剖结构异常,解除鼻腔机械性阻塞,降低气流阻力,最大限度地恢复鼻腔正常通气与解剖结构,为术后应用糖皮质激素局部治疗药物创造有利条件,有助于其均匀、直接进入鼻腔,提高局部药物浓度,增强治疗效果[20]。②筛前神经鼻中隔支与鼻腔外侧支均属副交感神经,在遭受刺激后可导致腺体大量分泌,进而引发喷嚏、鼻痒、鼻塞等症状[21]。而鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术可破坏鼻腔外侧壁前部与鼻中隔副交感神经纤维,在术后生成瘢痕,从而使部分异常感觉的反射途径被切断,神经末梢对外界变应原刺激敏感性降低,腺体分泌减少,进而有效缓解患者喷嚏、鼻痒、鼻塞等临床症状。本研究结果显示,治疗后6个月、治疗后1年试验组的SF-36评分高于对照组,说明采取鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术联合常规药物治疗可显著提升患者生活质量,其可能与采取该方案治疗后患者疾病转归加快、生活能力提高等有关。

综上可知,变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲患者予以鼻内镜下二线减张法鼻中隔矫正术联合常规药物治疗可提高治疗效果,降低鼻阻力,提高患者生活质量,减少复发。但本研究纳入样本量少,研究结果可能存在一定偏倚,临床需多渠道及多中心选择样本以增加样本量进一步探讨。