“文化”会影响企业知识产权保护方式吗?

戴静超 王麓淙 黄少安

摘要:企业为了保护其创新成果或知识产品,可以选择例如专利、商标或版权等正式法律制度形式,还可以选择一系列替代形式,如商业秘密、产品复杂度等方法。本文将文化对企业知识产权保护影响的研究延伸到对企业专利倾向影响的研究上,界定了与知识产权保护相关的“文化”(即“信任”、“尊重”、“自主”和“维权”)和“企业专利倾向”。实证分析发现:老企业专利倾向相较于新企业受信任的影响更为显著,具有政治关联的企业相较于不具有政治关联的企业受信任的影响更为显著,非专利密集型行业的企业相较于专利密集型行业的企业受信任的影响更强烈。若不考虑文化与法律的交互作用,各地执行知识产权相关法律对企业选择专利的实际影响很小;若考虑文化与法律的交互作用,各地信任程度与执法力度之间是显著的互补关系,而家族企业文化及专利投入增加有助于实现知识产权保护文化对企业专利倾向的影响。要充分认识到知识产权保护文化的重要性,特别是“信任”对企业选择专利形式保护创新成果的作用;提升社会成员的信任水平,有利于提升企业专利申请意愿;要加强知识产权保护执法力度,强化信任对企业专利倾向的正向推动作用。

关键词:文化;知识产权保护;专利倾向;上市公司;信任

基金项目:国家“四个一批”人才项目“中国经济体制改革和经济发展的理论总结”

中图分类号:F273 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2020)05-0014-14

一、引言

企业为了保护其创新成果或知识产品,可以选择多种知识产权保护方式。例如专利、商标或版权等正式法律制度形式,还可以选择一系列替代形式,如商业秘密、保密协议、领先优势或产品复杂度等方法。Hall 等(2014)回顾了企业在正式知识产权保护机制和其他保护机制之间进行选择的理论与实证文献,特别是对使用专利与使用商业保密之间的权衡进行了详尽分析,研究发现,企业在保护其创新成果时更多地依赖替代机制,而不是正式知识产权方式,大多数企业甚至未曾使用过正式知识产权保护手段①。以上问题便涉及到了企业的“专利倾向”。专利倾向(Patent Propensity)是企业研发创新后,选择以“专利”形式保护其知识产品安全的倾向,可用公司研发产出中专利所占比重或符合专利申请条件的发明或创新中已经被授予专利的发明或创新所占比重等表示②。

专利作为一种核心的正式知识产权保护手段,同时也是一种重要的市场战略手段,申请专利还可以阻碍竞争对手、提升企业商誉、提高市场议价能力。另外,专利是创造社会知识财富的资源,能够进一步影响全行业、全社会的技术创新水平与技术推广成效,还可避免重复研究与资源浪费,为社会公共的技术财富提供价值、做出贡献。为什么企业在一定程度上不愿意采用专利的形式保护自己的创新成果呢?Hall等(2014)指出企业不选择专利的一部分原因,如专利公开的信息太多且会轻易被竞争对手模仿与利用;申请专利的一大障碍是资金问题,其成本之高令人望而却步;对于快速发展的行业,专利申请时间较长,导致专利授权后技术已然过时;为现有技术申请专利,可能会增加后续技术成果申请专利的难度;当研发成果尚未发现商业用途时,便无需费时费力申请专利;专利具有不确定性,专利是否会被最终授权,授权后专利是否会失效,对专利的侵权行为是否可以被有效证明等等③。因此,企业是否会选择申请专利的方式来保护知识产品安全,会受到上述各种因素的综合影响,而这些影响因素有些是基于企业及其所处行业自身特质与经济利益形成的;有些是“专利”这一正式法律制度本身衍生出来的。也就是说,是否选择专利可能会受到正式法律制度实际保护效果的影响。那么,与知识产权保护相关的非正式制度会对知识产权保护方式的选择产生影响吗?

新制度经济学将非正式制度如文化传统、是非观念、风俗习俗、潜规则、处世原则、行为习惯等纳入其研究领域,North(1991)指出制度是靠人为设计出来并约束相关行为的,它连接了政治、经济与社会的关系并形成互动;制度包括两类,一类是正式规则,如宪法、法律、财产权等;一类是非正式约束,如制裁、禁忌禁令、习俗传统和行为准则等,这便极大地扩充了制度内涵④。产权是影响整体经济发展最基础的制度之一,正式制度与非正式制度的划分为解释产权保护及其实际效果提供了新的研究角度。对于知识产权保护,亦可分为正式制度与非正式制度,即知识产权保护法律制度与知识产权保护文化意识。中国已经进入了知识经济时代,经济学界开始深入关注并大范围研究最优知识产权保护水平、知识产权保护成果及其作用等问题,其中知识产权保护对企业专利产出、研发创新的影响亦成为研究热点。但是,多数研究集中于正式制度在保护知识产权方面的作用及其影响力,知识产权保护非正式制度对企业专利产出、特别是知识产权保护方式选择的影响研究较少。

对于企业选择专利形式保护知识产品这一行为,正式制度的外部监管性与非正式制度的内在约束性会发挥什么样的作用呢?具体说来,若是正式制度保护效果好,企业便会多选择专利形式吗?若是非正式制度保护效果好,企业还会积极申请专利以求法律制度的保护吗?若是正式制度与非正式制度共同起作用,二者之间会呈现什么样的关系和如何影响企业的专利选择呢?本文将非正式制度即文化引入企业知识产权保护研究中,研究我国各省知识产权保护文化对当地上市公司专利选择的影响,并与知识产权保护正式制度即法律执行力度产生的影响相比较,进一步探讨文化的潜移默化与法律的执行情况对上市公司专利倾向的交互作用⑤,以及知识产权保护文化对企业专利倾向的影响机制。

二、文化、法律与企业知识产权保护的理论基础

(一)法律对企业知识产权保护的影响

对知识产权保护正式制度与企业专利产出的关系已有许多研究⑥。首先,对于正式制度的度量,国际上主要使用Ginarte & Park(1997)构建的知识产权保护指数,即GP指数⑦;国内学者韩玉雄和李怀祖(2005)⑧、许春明和单晓光(2008)⑨ 等在GP指数的基础上,将我国知识产权保护强度定义为知识产权保护立法强度与执法强度的综合体现。其次,知识产权保护正式制度对于技术创新、专利申请究竟是正向推动作用还是反向阻碍作用,或是呈现倒U型关系,学界未取得共识。一方面,如吴超鹏和唐菂(2016)构建知识产权保护执法指数,发现若政府能够强化知识产权保护执法力度,可以有效提升企业专利产出和研发投入,从而提升企业的研发创新能力⑩;胡凯和吴清(2018){11}、魏浩和巫俊(2018){12} 等亦研究知识产权保护正式制度对增加专利产出及创新型领军企业创新的推动作用。另一方面,在知识积累尚属初步、知识存量相对薄弱的环境下,企业主要依赖技术模仿,即通过引进、吸收、转化与运用先进技术来提升自身研发创新能力,但严格的知识产权保护正式制度会形成无形投资壁垒,加大技术引进成本,在一定程度上无助于甚至阻碍技术传播与扩散{13}。本文度量的知识產权保护正式制度,仅考虑知识产权保护的执法强度,即假设对全国统一制定的知识产权保护法律,各省级行政区域知识产权保护的实际效果仅依赖于法律的执行力度。

本文对知识产权保护法律执行力度还做如下分析:若执行知识产权保护法律的实际效果好,企业会积极申请专利,究其原因:一是自己的新技术成果可以获得法律认可与法律保护,确保自身生产经营的安全性与持续性;二是可以降低创新产出被侵权的可能性,构成技术壁垒,在市场竞争中占据主动地位;三是可以获得专利授权许可费用、专利技术出售转让费用等经济收益。若执行法律的实际保护效果不好,如对专利侵权行为的震慑功效或打击力度不足,使得专利授权后所获得的成效与收益小于为了成功申请专利所付出的时间、精力与财力,还可能面临技术公开后被同行或竞争者模仿的风险,故企业不会积极申请专利;若知识产权法律保护力度过强,导致企业研发模仿、吸收、创新的渠道收窄、范围受限,则企业创新产出减少,即能够获得专利授权的技术数量减少;或是企业申请专利却由于严格的条件被驳回,专利难以获得授权导致申请意愿降低,此时执行法律的实际保护效果依然不好。故本文假设知识产权保护法律的执行力度在一定条件下对企业申请专利意愿的多少没有重大影响甚至是有负向影响。

(二)文化对企业知识产权保护的影响及其与法律的交互作用

Guiso 等(2006)指出文化应该是贯穿一生而不轻易改变的,但并不否认长期存在的文化传统亦可能是全社会优化过程的结果{14}。那么,文化会对经济发展产生影响吗?Tabellini(2010)指出文化能够影响经济发展,具有因果关系;其中,文化可以用个人价值观和人生信仰来衡量,比如对他人的信任程度与尊重程度,以及对自己能够决定人生的信心等{15}。同样的,文化也会影响保护产权的实际效果,甚至相较于正式制度能够发挥更大的作用。Williamson & Kerekes(2011)论证了非正式产权制度相较于正式产权制度对于保护产权的实际效果更为重要{16}。破坏财产安全性的掠夺行为主要包括两种:一种是公共掠夺,即政府直接没收或征用土地、资本等财产;另一种是私人掠夺,即个人企图夺取他人的财产。遏制上述两种掠夺行为需要建立可靠的产权制度,包括政府旨在保护财产免受公私侵害而建立的正式制度,也包括观念态度等非正式制度。對于“持久的”、“不会很快改变”的非正式制度,他们通过确定几个与经济互动和交流相关的核心特征来构建“经济文化”,以分析这样的经济文化特征如何支持、影响产权制度。文章选取信任(Trust)、尊重(Respect)、自主(Self-determination)和顺从(Obedience)这四种不同的经济文化类型,它们可以约束与社会和经济互动相关的行为,包括约束产权保护行为。

一般来说,“信任”、“尊重”和“自主”被认为是有助于保证财产权利安全的,而“顺从”可能侵害财产安全性。具体说来,一是个体之间相互信任,可以降低交易成本与监督成本,进而降低财产被侵占或掠夺的风险;个体之间互不信任,使得交易网路无法扩大,而在较小的交易网络中,个人会通过侵犯他人的权益以满足自身所需。二是当个人之间越不相互尊重,财产越有可能不被他人尊重,也就是说财产被侵占的风险越高。三是当个人认为他们能够掌控自己的生活、自己做出的选择与付出的努力能够决定自己能否成功时,他们便更愿意寻求改善自身经济福利的方法,包括解决产权纠纷等方法,也更不会参与掠夺他人财产的行动,从而导致财产的安全性提高;如果个人认为成功取决于命运、运气或者各类关系,他们便不愿意付出努力,花费成本以保护产权。四是“顺从”使得社会成员的创业动机减少,创新机率降低,个体亦可能不会投入资源、寻找方法去确定产权与执行产权,从而导致侵占财产风险增加;此外,“顺从”还会导致社会成员之间的合作减少,因为“顺从”意味着个体只会做让他做的事,而不会为了提高效率或是解决问题相互合作,这同样会提升财产被侵害的可能性。他们采用Tabellini(2010)的方法来测量文化及其组成部分,使用了World Values Surveys和European Values Surveys调查问卷数据,这些调查问卷体现的个人信仰和价值观能够反映当地规范和习俗{17}。通过实证分析,他们发现在保护产权方面,信任、尊重、自(己做)主和顺从等观念态度对个人行为的约束要比选举规则、司法程序等政治约束更有影响力;正式制度对保证财产安全的影响很小,而非正式制度具有很大的影响,即当一个地区信任(Trust)、尊重(Respect)、自主(Self-determination)的水平越高,顺从(Obedience)的水平越低,财产被掠夺的风险越小。Bubb(2013)论证了加纳和科特迪瓦两个国家的产权政策虽然不同,但在边界地区的土地产权实际使用情况,即租赁土地与销售土地的权利却相同,这是因为边界地区相同的非正式规范在起作用;产权正式制度的建立会伤及既得利益者的利益,他们会阻碍新制度的实施,使得政策效果大打折扣;相较而言,非正式规范更能迎合与满足社会需求的变化,故往往能产生更大的影响力甚至决定性作用{18}。

知识产权作为产权的重要组成部分,其实际保护效果也会受到非正式制度的影响——文化会影响社会成员对知识产权保护的态度与行为。研究文化对企业专利的影响,首先要确定如何识别“文化”。林建浩和赵子乐(2017)使用方言数据度量代表性城市之间的文化差异,指出文化差异会阻碍技术扩散{19};潘越、肖金利和戴亦一(2017)同样使用方言衡量文化多样性,发现文化多样性对民营高科技企业创新具有正向影响{20};赵子乐和林建浩(2019)使用客家、广府与福佬这三个文化差异明显、海洋性递增的族群企业数据,论证海洋文化对企业创新投入的正向影响{21}。

本文借鉴Tabellini(2010){22} 与Williamson & Kerekes(2011){23} 等采取的方法及研究结论,选用信任(Trust)、尊重(Respect)、自主(Self-determination)和维权(Safeguard)代表我国各省级行政区域的知识产权保护多元文化{24}。另外,Tabellini(2010)指出“文化差异是如此重要,因为它们促使相同正式制度发挥不同的功能,而文化是过去制度影响当前制度功能的机制核心。”{25} Williamson & Kerekes(2011)指出“正式规则和非正式规则之间经常形成反馈循环或交互作用”{26},故知识产权保护文化对企业专利倾向的影响会受到知识产权保护法律的交互作用,即二者会有替代效应或者互补效应。

1. 知识产权保护文化与法律的替代效应。若知识产权保护文化在保护知识财产产权进程中能够发挥实质性作用,能够让社会成员自愿合作,企业则无需申请某些专利便可在一定程度上确保该知识财产安全,同时还可避免申请专利所付出的时间与金钱成本,以及技术信息公之于众的风险等弊端。代表知识产权保护文化的信任、尊重、自主和维权与企业专利倾向的关系可以表述为:一是社会成员越是充满信任感,社会经济环境越会交易顺畅、井然有序,个体在广阔的交易网络中便能满足自身发展需要,而不用通过侵犯或掠夺他人财产获益;同样的,企业在从事生产经营活动的过程中,亦不会靠侵犯他人知识财产谋求发展。二是当社会成员彼此尊重时,也就意味着相互尊重对方的财产,不会参与掠夺,财产的安全性很高;对于企业知识财产,亦是彼此尊重,互不侵犯。三是当社会成员认为自己的生活自己能够掌控、自己做出的选择和努力会得到相应的收益时,若财产被侵犯便会积极寻求解决方法。四是当社会成员在日常工作生活中不会逆来顺受,人云亦云,而是有自己的想法与主见,且有勇气与损害自身权益的行为对抗时,若财产被侵犯也会积极捍卫权利,不会轻言放弃。综上,若一个地区的信任程度、尊重意识、自主信心、维权态度越强,企业知识财产的安全性越高,企业申请专利以求法律保护的意愿越低;若一地区社会成员间越不相互信任、越不相互尊重,社会成员对自身的自主信心与维权态度越差,企业越愿意申请专利,即文化与法律相互替代。

对于企业的核心技术或是重要成果,是否选择申请专利可能主要取决于企业自身的发展需要,而不会受到知识产权保护文化的较大影响。所以,文化对法律的替代作用,可能更多地体现在企业非核心的或是一般性的技术成果上。另外,由于无形资产与固定资产不同,侵害知识产权的行为不会受到地域的限制。也就是说,企业承载技术成果的产品一旦销往省外,即使该企业所在省份的知识产权保护文化水平再高,也不可能约束其他省份企业侵害知识产权的行为;此时,企业所在省份的知识产权保护文化无法在全國乃至更大范围内保障知识产品安全,文化对法律的替代作用削弱。

2. 知识产权保护文化与法律的互补效应。代表知识产权保护文化的四个指标中,“信任”与“尊重”涉及到社会成员之间的互动,在知识产权保护正式制度已经建立的情况下,社会成员的信任与尊重,亦包括对政府、法律及其产生效果的信任与尊重。例如,社会成员信任程度越高,对政府的信任程度随之升高,也会相信法律制度的可行性与有用性,还会相信申请专利获得法律保护后,其他社会成员得知该项新技术已获专利授权便不再采取侵权行为;社会成员尊重程度高,也会尊重法律制度存在的必要性与权威性。总之,信任程度越高,尊重意识越强,越会相信与尊重法律的价值,相信与尊重专利获得授权后法律保护效果及其所带来的经济利益。

“自主”与“维权”是社会群体中个体对自身权益与机会的掌控,而法律作为维护自身权益的武器,也可以作为“自主”与“维权”的工具。故若社会成员的自主信心和维权态度越强,越可能拿起法律武器,以专利的形式保护自身知识产权安全。如此,健全有效的法律制度会为知识产权保护文化作用的发挥与深化提供良好的法治基础,也就是说,知识产权保护法律越有效,对政府和法律的信任与尊重也会越强,以法律作为武器把控生活、维护权利的可能性亦会越大,此时企业便越愿意申请专利。故文化与法律两者相互促进,相互补充。

3. 知识产权保护文化与法律的净效应。由于知识产权保护文化四项指标均与法律存在替代效应和互补效应,故本文分析的是其对企业专利倾向的净效应,即分析其替代效应、互补效应孰更强。

(三)知识产权保护文化对企业专利倾向的影响机制

各省的知识产权保护文化是否会通过渗透于企业自身文化中来影响企业专利倾向呢?Guiso等(2015)认为企业创立时便开始形成文化,可以在控制经济因素的同时,研究规范、信念对企业发挥的作用{27}。虽然企业文化相较于“信任”、“尊重”这样的社会传统文化来说,更易受到环境影响而发生改变,但企业文化终归有其稳定的内核以彰显企业的独特之处。这样的企业文化内核,其形成、发展与稳定或多或少会受到所在省份社会文化的影响,包括会受到知识产权保护文化的影响。其中,家族企业归家族或家庭所有,家族自身带有的文化与家族所拥有企业的文化之间有千丝万缕的联系;家族或是家庭成员受到当地社会文化熏陶的程度更深,家族文化进而家族企业文化与当地社会文化融合的程度亦会更深。故本文假设家族企业文化受到所在省份知识产权保护文化的影响更为强烈,知识产权保护文化会渗透进家族企业文化中,进而显著影响企业的专利倾向。

各省的知识产权保护文化是否会通过影响企业专利投入的多寡,进而影响企业的专利倾向呢?选择采取专利形式保护知识产品安全的一大障碍是资金问题,因为企业除了需要支付专利申请直接费用外,还需要为监控潜在侵权行为、采取法律行动以维护正当权益等付出相应的代价{28},如此企业若能拥有较为充裕的专利专项费用,那么创新成果研发出来后申请专利的概率便会提升。Ang等(2015)指出当一地区的知识产权保护法律体系薄弱时,当地的信任水平与外资是否愿意在此地进行研发投资呈正比,因为可信度越高,越能降低研发投资可能面临的侵害知识产权风险{29}。故本文假设企业所在省份的知识产权保护文化水平越高,特别是信任水平越高,越能吸引外部投资,进而使得用于专利的费用越充裕,企业选择专利的意愿与能力亦会加强。

三、知识产权保护文化影响企业专利倾向的实证分析

本文初始样本选取2006—2017年我国沪深两市上市公司,研究企业所属省份知识产权保护文化氛围与企业专利倾向之间的关系,同时考虑知识产权保护法律执行情况的影响。剔除不完整数据后,最终样本范围包括2623家上市公司、14216个年度观测值。

(一)计量模型设定、变量解释与数据说明

借鉴企业专利、知识产权保护正式制度与非正式制度研究等相关文献,本文基本模型设定为:

LnPatentsit=α+β1Cultureip+β2Lawenforcementipt-1+γ1

Firm Controlsit-1+γ2Province Controlsipt-1+η1IndustryFE+η2YearFE+ε

其中,i代表上市公司,p代表上市公司注册地所在省份,t代表年份。

1. 因变量。企业专利倾向(LnPatents):本文以 “专利倾向”(加1后取自然对数{30})衡量企业创新成果中选择“专利”这一保护形式的比重。“专利倾向”参考Arundel & Kabla(1998){31}与Blazsek & Escribano(2016){32} 的度量方法,等于当年专利申请最终授权数/上一年R&D支出(以百万元计)。专利申请最终授权数据来自CSMAR;R&D支出数据来自CSMAR与Wind合并数据。企业可能不会年年都有被最终授权的专利,故部分企业某些年份的专利申请最终授权数会为零;但若企业自身本无申請专利必要或是研发能力弱、无符合专利授权条件的创新成果,专利申请最终授权数亦会为零,此时这类企业并不存在知识产品保护与专利倾向等问题;故为了避免这类企业对回归结果的影响,本文在初始样本中剔除了自1990年以来专利申请最终授权数或R&D支出数一直为零的企业。另外,“专利倾向”代表的是每百万元研发支出中选择专利形式保护知识产品安全的比重,故本文进一步剔除了样本期间R&D支出为零的数据。

2. 自变量,包括知识产权保护文化(Culture)和知识产权保护法律执行力度(Lawenforcement)。

一是知识产权保护文化(Culture):借鉴Williamson & Kerekes(2011)使用World Value Surveys数据度量信任(Trust)、尊重(Respect)、自主(Self-determination)和顺从(Obedience)水平的方法{33},本文使用中国综合社会调查(CGSS)2003年度和2013年度调查问卷合并数据的平均值度量“信任”、“尊重”、“自主”和“维权”,并分别代表我国上市公司所在省份的知识产权保护文化水平。之所以选择2003年度和2013年度调查问卷,是因为它们含有反映四项指标的相同问题,且这些问题能够较为全面、完整、准确地描述各省居民信任、尊重、自主和维权水平。在剔除答案含有 “拒绝回答”、“不知道”、“不适用”、“其他”等的样本,最终样本范围包括30个省级行政区域(未含西藏)的13597个观测值。

具体说来,各省“信任(Trust)”程度以问卷中“一般说来,您对现在社会上的陌生人是否信任? ”这一问题的答案衡量,对回答为“非常不信任”的答案赋值“1”,“不信任”的答案赋值“2”,“一般”的答案赋值“3”,“信任 ”的答案赋值“4”,“非常信任”的答案赋值“5”,并按被调查者所属省份计算各省平均得分。各省“尊重(Respect)”程度以问卷中“我们常常提到过一种‘普通人的生活,在您看来,过‘普通人的生活社会地位方面应该处于?”这一问题的答案衡量,对回答为“别人瞧得起、瞧不起都无所谓”的答案赋值“1”,“大家看得起就行”的答案赋值“2”,“较受人尊敬”的答案赋值“3”,“很受人尊敬”的答案赋值“4”,并按被调查者所属省份计算各省平均得分。各省“自主(Self-determination)”程度以问卷中“下列是一些说法,您是同意?不同意?还是不知道?(2)现在有的人挣的钱多,有的人挣的少,但这是公平的;(3)只要孩子够努力、够聪明,都能有同样的升学机会;(4)在我们这个社会,工人和农民的后代与其他人的后代一样,有同样多的机会成为有钱、有地位的人”这一问题的答案衡量,对回答为“不同意”的答案赋值“1”,“同意”的答案赋值“2”,并按被调查者所属省份计算各省上述三项分指标的平均总得分。各省“维权(Safeguard)”程度以问卷中“假定您的单位在调整工资或工作时间,使包括您在内的一大批人受到严重不公正的待遇。这时,如果有人想叫上大家一起去找领导讨个说法,动员您一起去,您会怎么办?”这一问题的答案衡量,对回答为“无论如何也不参与”的答案赋值“1”,“看看形势的发展再做决定”的答案赋值“2”,“可以参与,但不出头”的答案赋值“3”,“大力支持,积极参与”的答案赋值“4”,并按被调查者所属省份计算各省平均得分。另外,由于部分企业的注册地在样本期间发生变化,进而使得企业所在省份的知识产权保护文化水平亦发生变化,故本文剔除这部分企业以使“文化”指标数据不会随时间变化。

二是知识产权保护法律执行力度(Lawenforcement):上市公司所在省份的知识产权保护执法强度,本文使用《中国分省份市场化指数报告(2018)》中的“市场中介组织的发育和法治环境指数排序”指标(Lawenforce){34},该指标具体包括2008—2016年我国各省级行政区域“市场中介组织的发育”、“维护市场的法治环境”和“知识产权保护”三个分项指标。

3. 控制变量。本文控制变量包括三部分:(1)企业个体特征变量(Firm Controls):总资产(LnASSET);企业年龄(LnAge);员工人数(LnEMP);净利润增长率(NPGR);无形资产率(IAR),以“无形资产/总资产”度量;融资约束(FC),以“现金流/总资产”反向度量;资产负债率(LEV)。(2)省份特征变量(Province Controls):人均GDP(LnGDP);一般预算支出占比(BudgeExp),以“一般预算支出/GDP”度量;对外贸易依存度(FTD),以“货物进出口总额/GDP”度量;技术市场成交额(LnTechMark);货运量(LnFreight);平均货币工资(LnWage);城乡居民消费水平对比(农村居民=1)(Consumption);每十万人口普通高等学校平均在校生数(LnEDU)。(3)固定效应(FE):本文控制了行业固定效应(Industry fixed effects)和年份固定效应(Year fixed effects)。控制变量数据均取一期滞后值,且观测值超过“均值±3倍标准差”范围的变量,定义为存在异常值并进行缩尾处理,以降低异常值影响。企业个体特征变量数据和省份特征变量数据来源于CSMAR和Wind。

(二)数据描述

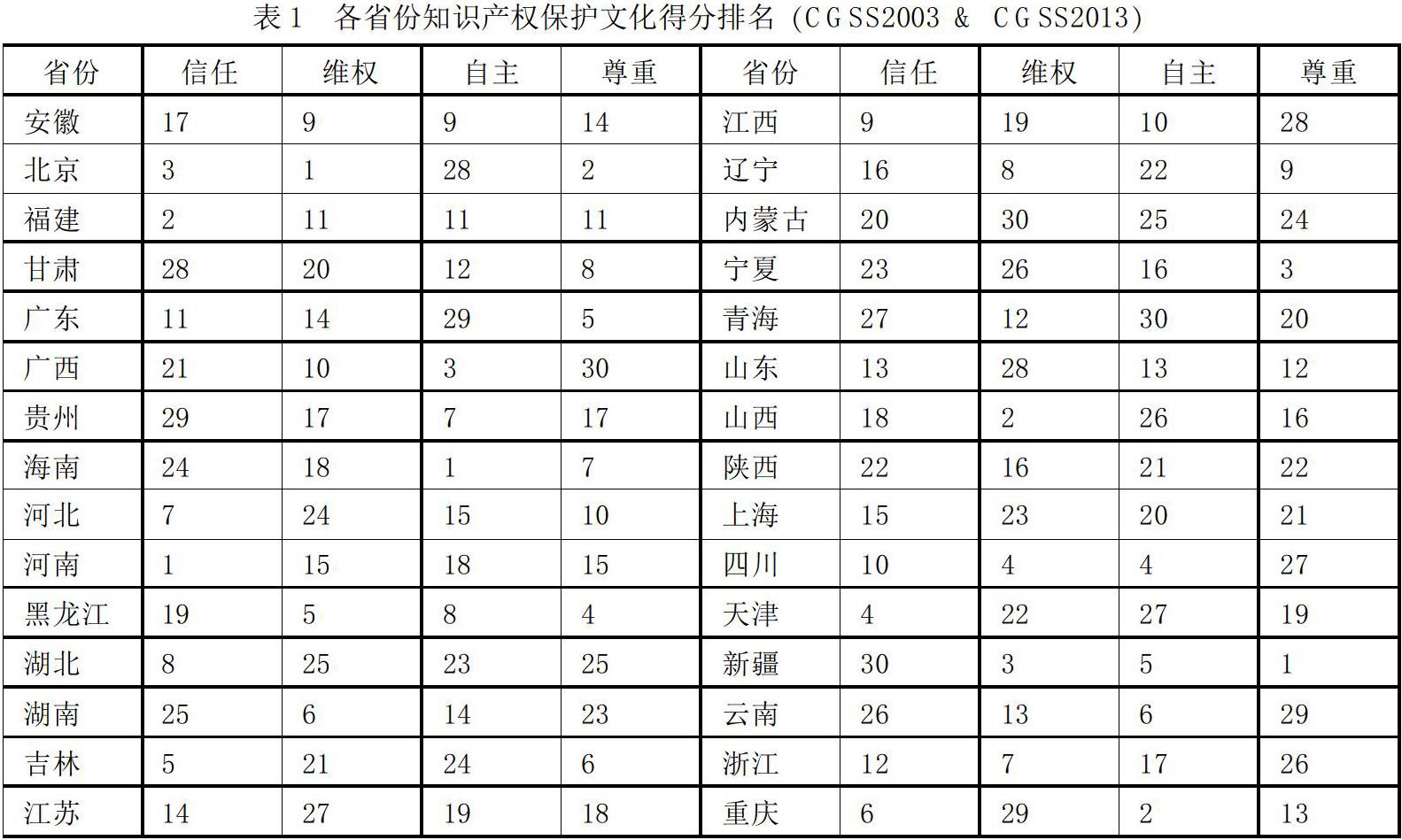

1. 各省知识产权保护文化特征数据描述。本文使用CGSS2003年度和CGSS2013年度调查问卷合并数据度量我国各省级行政区域的知识产权保护文化水平。表1是对CGSS2003和CGSS2013调查问卷相关问题赋值计算后各省信任程度、尊重意识、自主信心和维权态度四项指标的最终得分排名。可以看出,虽然上述四个维度均是描述知识产权保护文化水平的指标,但具体到每个省,四项指标在全国的排名不尽相同。也就是说,各省衡量知识产权保护文化水平的四项指标,对企业专利倾向的影响很可能不同。

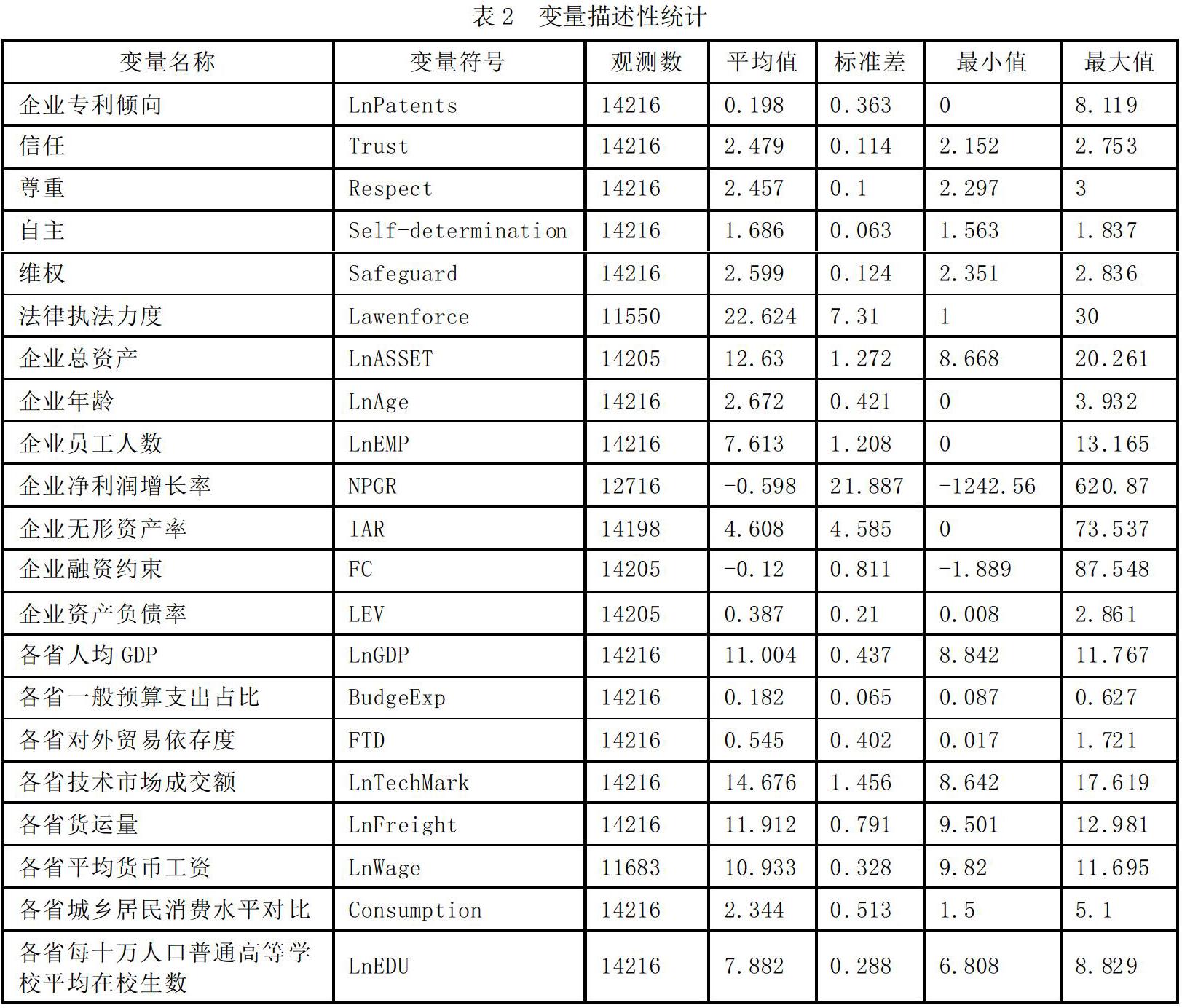

2. 变量描述性统计。表2对核心变量的描述显示,因变量中专利倾向对数值最小值为0,最大值为8.119。自变量中信任、尊重、自主与维权四项指标的评分标准在1-5分之间、1-4分之间或1-2分,各省最终得分的最大值与最小值相差基本在0.5分左右;法律执行力度指标是各省相应指数的排名,执行力度包括30个省级行政区域(未包含西藏)。

(三)知识产权保护文化与法律执行力度对企业专利傾向的整体影响

由于企业没有申请专利时专利倾向值为“0”,故本文使用以0为下限的Tobit模型进行回归分析。首先,分别研究知识产权保护文化四项指标和法律执行力度对企业专利倾向的整体影响并进行稳健性检验、分样本讨论和内生性检验;接着探讨知识产权保护文化与法律执行力度对企业专利倾向的交互作用,从而验证二者之间存在的是替代效应还是互补效应;最后进一步研究知识产权保护文化对企业专利倾向的影响机制。

1. 基本模型。首先基于上市公司面板数据,以各省CGSS2003&2013问卷得分、“市场中介组织的发育和法治环境排序”分别度量知识产权保护文化水平及法律执行力度,并通过Tobit模型分析对企业专利倾向的影响,辅以混合回归模型作为稳健性检验。回归结果如表3所示,本文全部回归均使用聚类稳健标准误。

表3显示,信任程度、尊重意识与自主信心对企业专利倾向影响的净效应是正向的,说明若企业所在省份社会成员的信任水平越高,彼此尊重程度越高,掌控自己生活的信念越强,企业越会申请专利以保护知识产品安全,即使社会成员彼此信任、相互尊重、对生活有信心也会在一定程度上起到保护作用。另一方面,维权态度作为个体知识产权保护意识的体现,对于企业专利倾向的影响是负向的,说明若一个地区社会成员积极捍卫自身权利的意识越强烈,知识财产的安全性越强,对专利申请的意愿越低;相反地,若一个地区社会成员总是逆来顺受,忍气吞声,那就需要申请专利以依靠法律保护自身财产安全。但知识产权保护文化四项指标中,仅有“信任”对企业专利倾向的影响是显著的。相较之下,表3显示知识产权保护法律执行力度产生的影响虽然显著但影响力很小(数值接近于0),说明在不考虑文化与法律执行力度相互作用的情况下,各省执行知识产权相关法律的结果并不影响企业是否会选择申请专利。

2. 稳健性检验。方法一是剔除了2006—2017年样本期间专利申请最终授权数一直为零的企业,以进一步排除本无申请专利必要或本无创新发明能力的企业。方法二是替换变量进行稳健性检验。本文以张维迎和柯荣住(2002)测度的中国31个省级行政区域综合信任度排名(Trust2)替换“信任”度量指标{35};使用《中国分省企业经营环境指数2013年报告》{36} 和《中国分省企业经营环境指数2017年报告》{37} 中的“企业经营的法治环境——经营者合法权益的保障指数”排序(Lawenforce2)替换“法律执行力度”的度量指标。Lawenforce2指标数据由各省级行政区域在“合同正常履行”、“经营者财产和人身安全”以及“知识产权、技术、品牌保护”这三个分项指数算术平均得出;2013年报告和2017年报告中仅包括2006年、2008年、2010年、2012年和2016年数据,为保证足够的样本数量,本文使用“线性插值法”将数据补全为2006年至2016年。另外,考虑到行业与年份的共同作用,还加入行业固定效应与年份固定效应的交乘项。

表4第(1)列是以方法一进行稳健性检验的回归结果,可以看出各省的信任程度对企业专利倾向的影响依然显著且影响方向依然为正;法律执行力度的影响依然很小。列(2)和列(3)是以方法二进行回归的结果,回归结果稳健。列(4)—列(6)是在混合回归模型的基础上,以方法一和方法二进行回归,回归结果依然稳健。

本文还将“信任”、“尊重”、“自主”和“维权”这四种文化指标同时放到基本模型中进行回归,如表5列(1)所示,在这四种文化中“信任”影响显著且影响方向依然为正;尊重、自主与维权的影响方向不变,但“自主”的影响变得显著。列(2)和列(3)是加入行业固定效应与年份固定效应交乘项后基于Tobit模型与混合回归模型进行回归的结果。

根据以上实证分析,可以看出知识产权保护文化中仅有“信任”一项对企业专利倾向影响显著且稳健,故本文以下部分仅探讨“信任”所产生的影响。

3. 分样本讨论。首先讨论知识产权保护文化中“信任”产生的影响在老企业与新企业间的不同。由于企业成立时间越长,受到所在省份知识产权保护文化的渗透与影响越深,故信任对企业专利倾向的影响可能更为强烈。若企业上一年成立时长大于当年各企业的中位值,企业成立时长虚拟变量取“1”,否则取“0”。然后,按照企业是否具有政治关联性进行分样本讨论。若上市公司的董事、监事、高级管理人员等具有政治背景,即曾经或现在在政府机构任职,企业便具有政治关联性。当企业具有政治关联时,与政府的沟通交流会更加频繁与顺畅,对政府政策、政府活动会更加了解与支持,对政府制定的正式制度会更加信任与尊重,亦会更加依赖。故具有政治关联性的企业受到信任的影响可能更为强烈。若上一年上市公司董事、监事、高级管理人员具有政治背景,企业政治关联虚拟变量取“1”,否则取“0”。最后,借鉴国家知识产权局2016年专利密集型产业目录编制方法,以“产业发明专利密集度和发明专利授权规模均达到平均水平以上”为标准判断企业上一年是否属于专利密集型行业,并进行分样本讨论{38}。表6显示,企业成立时间长或是企业具有政治关联性,信任对企业专利倾向的正向影响显著,而成立时间短的企业与没有政治关联的企业均不受信任的影响。另外,不属于专利密集型行业的企业,其专利倾向受信任影响显著;但属于专利密集型行业的企业,其是否申请专利并不受到信任的影响。

4. 内生性检验。考虑到信任与执法可能存在的内生性问题,本文采用工具变量法以期解决该问题。对于知识产权保护信任文化,选用三个工具变量:一是选取第六次人口普查“各省多民族户占家庭户比重排名(2010年)”[Trust(IV1)];二是选取“各省民政部门本年本级捐赠收入占人均GDP比重排名(2005—2009年5年的平均值)”[Trust(IV2)];三是选取“各省婚前保健检查率排名(2004—2016年{39}11年的平均值)”[Trust(IV3)]。这三个工具变量均能在一定程度上反映各省的信任程度,且与企业的专业倾向没有其他联系。

对于知识产权保护执法力度,以官员晋升速度作为其工具变量。因为官员晋升速度与当地的执法水平是相关联的,官员晋升速度快,说明当地执法情况较好;否则法律执行效率低、政策落地情况差,这样的“执法不严”会导致各类社会问题与危害,从而阻碍或延缓官员晋升。由于省级领导通常是跨省上任、交流、调动,其晋升速度不会仅仅与一个省份相关联,无法代表某一个省份的执法水平。故本文选取“各省各年市委书记、市长等市级领导参加工作年数的平均值”衡量各省官员晋升速度[Lawenforce(IV)]。

本文以三类工具变量组合进行内生性检验。表7中列(1)—列(3)是以Trust(IV1)和Trust(IV2)的虚拟变量作为信任的工具变量,以Lawenforce(IV)作为执法力度的工具变量;若企业所在省份多民族户占家庭户比重大于当年各省中位值,Trust(IV1)虚拟变量取值为“1”,否则取“0”;若企业所在省份民政部门本年本级捐赠收入占人均GDP比重大于当年各省中位值,Trust(IV2)虚拟变量取值为“1”,否则取“0”。列(4)—列(6)是以Trust(IV1)和Trust(IV3)作为信任的工具变量,以Lawenforce(IV)虚拟变量作为执法力度的工具变量;若企业所在省份官员晋升速度大于当年各省中位值,Lawenforce(IV)虚拟变量取值为“1”,否则取“0”。列(7)—列(9)是以Trust(IV1)和Trust(IV3)作为信任的工具变量,以Lawenforce(IV)各省排名作为执法力度的工具变量。

同时,三类工具变量组合均使用Tobit模型和混合回归模型进行回归;Tobit模型分别使用MLE估计的IV Tobit方法和两步法;混合回归模型使用对弱工具变量不敏感的有限信息最大似然法(LIML)。回归结果如表7列(1)—列(9)所示,结果表明知识产权保护信任文化对于企业专利倾向的影响稳健。

另外,为了检验工具变量的有效性,对于Tobit模型的IV Tobit方法,本文做了Wald检验;对于Tobit模型的两步法,本文做了Wald检验并对第一步回归中整个方程的F值进行检验;对于混合回归模型的LIML法,本文分别做了工具变量不可识别检验、弱工具变量检验、过度识别检验等。表7中检验结果均为通过,说明上述指标作为知识产权保护信任文化、知识产权保护执法力度的工具变量是合适的。

(四)知识产权保护文化与法律执行力度对企业专利倾向的交互作用

1. 交互作用及其稳健性检验。本文进一步考察知识产权保護文化中信任与法律执行力度对于企业专利倾向的交互作用,从而说明信任与执法之间究竟是替代效应更为强烈还是互补效应更为强烈。

(1)交互作用基本模型。交互作用基本模型如下:

LnPatentsit=α+β1Trustip+β2Lawenforceipt-1+β3Trustip×Lawenforceipt-1+γ1Firm Controlsit-1+γ2Province Controlsipt-1+η1IndustryFE+η2YearFE+ε

其中,i代表上市公司,p代表上市公司注册地所在省份,t代表年份。

表8列(1)与列(2)显示交互作用基本模型中信任程度与执法力度的交互项为正数且显著,说明二者之间的净效应是互补效应,即若执法力度越强,信任对专利倾向的正向影响越大。这是因为积极有效的法律执行情况为当地信任文化的正向推动作用提供了良好的法治基础,加强执法力度会强化社会成员对政府机构及其知识产权保护法律的信任程度,从而增强专利申请意愿,信任对专利倾向的正向净效应扩大。

(2)交互作用稳健性检验。方法一是剔除2006年-2017年样本期间专利申请最终授权数一直为零的企业,即本无申请专利必要或本无创新发明能力的企业,表8列(3)与列(5)是以方法一进行回归的结果。方法二是考虑行业与年份的共同作用,加入行业固定效应与年份固定效应的交乘项,列(4)与列(6)是以方法二进行回归的结果。可以看出,各省信任程度与执法力度的互补效应依然显著且稳健。

2. 交互作用分样本讨论。本文按照企业成立时间长短、是否具有政治关联性以及是否属于专利密集型行业对交互作用基本模型进行分样本讨论。表9显示对于成立时间长的企业、具有政治关联的企业以及属于专利密集型行业的企业,加强执法力度,有利于提升信任对企业专利倾向的正向影响。

(五)知识产权保护文化对企业专利倾向的影响机制

我们讨论信任对企业专利倾向的影响机制:一是影响(家族)企业文化机制的检验;二是加大专利投入机制的检验。其中,企业若在上一年为家族企业(Family Firm),取值为“1”,否则取“0”。企业专利投入以“研发强度”表示,等于上一年的R&D支出/总资产{40};研发强度越高,说明企业能够用于专利申请、监督、维权等的费用越多。若企业研发强度大于当年各企业的中位值,专利投入水平(R&D Intensity)取“1”,否则取“0”。

表10列(1)显示信任与家族企业的交乘项为正数且显著,说明当企业为家族企业时,所在省份的知识产权保护信任文化对其专利倾向的正向影响会更显著。列(2)显示信任与企业专利投入的交乘项为正数且显著,说明当企业所在省份信任水平越高,越能吸引外部投资及研发投入,进而增强选择专利形式的意愿与能力。

表10 影响机制检验回归结果

注:***、** 和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著;括号内为标准差。

四、研究结论与政策启示

本文将文化对企业知识产权保护影响的研究延伸到对企业专利倾向影响的研究上,界定了与知识产权保护相关的“文化”和“企业专利倾向”,阐释了文化、法律与企业知识产权保护方式选择之间的关系,重点揭示非正式制度即文化对企业知识产权保护专利倾向的影响,厘清了文化对企业专利保护形式选择的作用;并且使用我国上市公司数据,实证检验了知识产权保护文化、法律执行力度和当地企业专利倾向的关系。分析发现:一省社会成员的信任程度对企业专利倾向的影响是正向显著的,说明信任程度高,社会成员同样对知识产权保护法律具有高信任水平,故愿意积极申请专利,即使高信任水平形成的社会自愿合作亦能够为知识产品的安全提供一定保障;社会成员的尊重意识、自主信心与维权态度对企业专利倾向的影响并不显著。上述结论通过了稳健性检验。分样本分析还发现,老企业相较于新企业受信任的影响更为显著;具有政治关联的企业相较于不具有政治关联的企业受信任的影响更为显著;非专利密集型行业的企业相较于专利密集型行业的企业受信任的影响更强烈。

本文还分别使用Tobit模型的IV Tobit和两步法以及混合回归模型的有限信息最大似然法(LIML)进行工具变量估计,回归结果显示稳健。另一方面,若不考虑文化与法律的交互作用,各省执行知识产权相关法律对企业选择专利的实际影响很小;若考虑文化与法律的交互作用,各省的信任程度与执法力度之间是显著的互补关系。最后,家族企业文化及专利投入增加有助于实现知识产权保护文化对企业专利倾向的影响。

本文的启示或政策建议:一是要在持续完善知识产权保护法治环境的基础上,认识到知识产权保护文化的重要性,特别是“信任”对企业选择专利形式保护创新成果的作用;二是提升社会成员的信任水平,有利于提升企业专利申请意愿;三是加强知识产权保护执法力度,能够加大信任对企业专利倾向的正向推动作用;四是对于成立时间较长的企业、具有政治关联的企业以及非专利密集型行业企业,要更加注重知识产权保护文化对其专利倾向的影响力。

注释:

①③{28} B. Hall, C. Helmers, M. Rogers, V. Sena, The Choice between Formal and Informal Intellectual Property: A Review, Journal of Economic Literature, 2014, 52(2), pp.375-423.

②{31} A. Arundel, I. Kabla, What Percentage of Innovations are Patented? Empirical Estimates for European Firms, Research Policy, 1998, 27(2), pp.127-141.

④ D. C. North, Institutions, Journal of Economic Perspectives, 1991, 5(1), pp.97-112.

⑤ 本文知識产权保护非正式制度以“文化”表示,正式制度以“法律”表示。

⑥ 由于制度与知识产权保护相关的研究多为分析正式制度或非正式制度对企业创新,特别是对企业专利产出、专利申请的影响,而针对企业专利倾向的研究较少,故本文主要参考制度与专利产出相关的文献。由于专利产出的增减,在一定程度上能够反映专利倾向的变动,故这类文献亦具有一定的指导意义。

⑦ J. C. Ginarte, W. G. Park, Determinants of Patent rights: Across-National Study, Research Policy, 1997, 26(3), pp.283-301.

⑧ 韩玉雄、李怀祖:《关于中国知识产权保护水平的定量分析》,《科学学研究》2005年第3期。

⑨ 许春明、单晓光:《中国知识产权保护强度指标体系的构建及验证》,《科学学研究》2008年第4期。

⑩ 吴超鹏、唐菂:《知识产权保护执法力度、技术创新与企业绩效——来自中国上市公司的证据》, 《经济研究》2016年第11期。

{11} 胡凯、吴清:《R&D税收激励、知识产权保护与企业的专利产出》,《财经研究》2018年第4期。

{12} 魏浩、巫俊:《知识产权保护、进口贸易与创新型领军企业创新》,《金融研究》2018年第9期。

{13} S. Kortum, J. Lerner, Stronger Protection or Technological Revolution: What is Behind the Recent Surge in Patenting?, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1998, 48(1), pp.247-304.

{14} L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales, Does Culture Affect Economic Outcomes? ,Journal of Economic Perspectives, 2006, 20(2), pp.23-48.

{15}{17}{22}{25} G. Tabellini, Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe, Journal of the European Economic Association, 2010, 8(4), pp.677-716.

{16}{23}{26}{33} C. R. Williamson, C. B. Kerekes, Securing Private Property: Formal Versus Informal Institutions, Journal of Law and Economics, 2011, 54(3), pp.537-572.

{18} R. Bubb, The Evolution of Property Rights: State Law or Informal Norms? Journal of Law and Economics, 2013, 56(3), pp.555-594.

{19} 林建浩、赵子乐:《均衡发展的隐形壁垒:方言、制度与技术扩散》,《经济研究》2017年第9期。

{20} 潘越、肖金利、戴亦一:《文化多样性与企业创新:基于方言视角的研究》,《金融研究》2017年第10期。

{21} 赵子乐、林建浩:《海洋文化与企业创新——基于东南沿海三大商帮的实证研究》,《经济研究》2019年第2期。

{24} 为了保持指标含义的一致性,本文使用的是“维权”指标,这与Tabellini等使用的“顺从”指标反映的是同一个问题,只是同一问题的正反两面。通俗地说,“维权”是“顺从”的反义词。

{27} L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales, Corporate Culture, Societal Culture, and Institutions, American Economic Review, 2015, 105(5), pp.336-339.

{29}{40} J. S. Ang, Y. M.Cheng, C. P. Wu, Trust, Investment and Business Contracting, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2015, 50(3), pp.569-595.

{30} 本文變量符号前两位为“Ln”代表该变量取对数形式,均为原始数据加“1”后取自然对数。

{32} S. Blazsek, A. Escribano, Patent Propensity, R&D and Market Competition: Dynamic Spillovers of Innovation Leaders and Followers, Journal of Econometrics, 2016, 191(1), pp.145-163.

{34} 王小鲁、樊纲、胡李鹏:《中国分省份市场化指数报告(2018)》,社会科学文献出版社2019年版,第 222—223页。

{35} 张维迎、柯荣住:《信任及其解释:来自中国的跨省调查分析》,《经济研究》2002年第10期。

{36} 王小鲁、余静文、樊纲:《中国分省企业经营环境指数2013年报告》,中信出版社2013年版,第130—270 页。

{37} 王小鲁、樊纲、马光荣:《中国分省企业经营环境指数2017年报告》,社会科学文献出版社2017年版,第108—220页。

{38} 参考国家知识产权局(官方)《专利密集型产业目录(2016)(试行)》编制方法,“发明专利密集度”为初始样本期间平均每万名就业人员的发明专利授权数,即12年发明专利授权总数除以相应期间的年平均就业人员数;“发明专利规模”指样本期间产业发明专利授权量之和。

{39} 2003年10月1日起施行的《婚姻登记条例》取消强制婚前医学检查,故本文采用2004—2016年间的平均值。

作者简介:戴静超,中央财经大学经济学院博士研究生,北京,102206;王麓淙,中央财经大学经济学院博士研究生,北京,102206;黄少安,教育部长江学者特聘教授,山东大学经济研究院院长、教授、博士生导师,山东济南,250100。

(责任编辑 陈孝兵)