浅谈萨克斯管在电子音乐中的艺术表现力——以《巴山夜雨》为例

●娄 洋

浅谈萨克斯管在电子音乐中的艺术表现力——以《巴山夜雨》为例

●娄 洋

(浙江音乐学院,浙江·杭州,310024)

采用实践结合理论的方法,对萨克斯管与电子音乐作品《巴山夜雨》进行探析,同时参考排练及演出的经验,进而希望发现新的合作模式,如何更好地将两者声音融合的方式,并总结出一套系统的萨克斯管与电子音乐的练习方法。

萨克斯管;电子音乐;《巴山夜雨》

一、萨克斯管与电子音乐结合的作品创作现状概述

(一)萨克斯管与电子音乐结合的意义

目前,国际上大多数研究文献主要集中在萨克斯管自身领域的研究或与其他乐器合作的研究。笔者通过查阅国内外资料发现,目前国内学术领域均少有关于萨克斯管与电子音乐相结合的音乐形式的研究。对于普通大众来说,萨克斯管已经不是一件陌生的乐器,作为管乐界的后起之秀,发展至今,已经延展至各个领域,萨克斯管也常常作为独奏乐器被大众熟知。一般都会作为传统爵士乐队(Jazz Quartet)配置中的旋律声部。或在传统合作模式中出现,如:萨克斯管与钢琴(Saxophone and Piano)、古典萨克斯管四重奏(SATB Saxophone Quartet)等。在现代音乐创作的发展历程中,器乐与电子音乐结合的创作模式,是当代音乐中很重要的一种音乐形式。近几年,国内外已经有越来越多的作曲家为萨克斯管与电子音乐创作新作品。

(二)萨克斯管与电子音乐各自的音乐语言特征

萨克斯管属于木管类乐器,是由比利时人阿道夫·萨克斯(Adolphe Sax)先生发明,它的出现为音乐发展史注入了新的血液。最初阿道夫·萨克斯先生的设计理念是创造一支比传统木管乐器更有力量性、歌唱性的乐器。在这近两百年中,萨克斯管生产商无数次测试与改进,都是为努力达到当初萨克斯先生所追求的初衷——声音的融合。不得不说,随着当今萨克斯管制作工艺的不断提升,并结合更为科学的演奏技法,让这支乐器真正意义上还原了当初的设计理念。也正因为萨克斯管声音的多样性与包容性,使其常见于各种音乐形式中,如:管乐团、室内乐团、爵士乐队、流行乐队等。

而电子音乐作为当代音乐发展浪潮下的产物,以其独具特点的音乐概念与声音材料多元化的特征,与以往任何时期的音乐作品都产生了鲜明的对比。从巴洛克时期到现代音乐,音乐的声音素材始终都无法离开声学乐器和人声的范畴。而电子音乐声音的多元化,让其即没有固定的声音属性特点,也更没有传统音乐中的既定的配器法。当这些声音材料与传统声学乐器相结合时,它将必定在声音方面存在着一定的不融合问题。

近些年,伴随电子音乐创作活动的不断繁荣,融合类电子音乐作品的数量也在逐年增加,同时,也吸引了更多的音乐研究者关注该体裁作品的创作与分析。如电子音乐与不同乐器种类的融合创作,让电子音乐创作在实践过程,对以往传统音乐风格创作方式逐渐发生改变,甚至发生颠覆。它首先表现在创作理念与创作方式的改变上。相比传统作曲的创作手法,融合类电子音乐作品的创作过程可谓复杂多变的。一方面,电子音乐作曲家需要通过设备预制出电子部分的声音,另一方面,他们还需按着传统作曲的创作方式,创作出器乐声部,去配合主奏乐器。

在笔者近几年与电子音乐作曲家李秋筱老师的合作中,也不断尝试萨克斯管与电子音乐合作的多样性。如笔者与李秋筱老师合作其创作的电子音乐与萨克斯管作品《武松打虎》时,电子音乐音源材料均由中国传统乐器采样,并与预制音响、报号器结合。演奏者需对电子音乐的声音、音响具有一定的把控力,让两者的声音特性更好地展现出来。所有的创新性的试验都是为了能更好地将原声乐器与电子音乐相互融合,适应不同段落的需求,贴合不同的主题变化,更好地演绎此曲。

萨克斯管与电子音乐的结合不同于萨克斯管与其他乐器传统合作模式。在传统合作模式中,萨克斯管演奏者需识读五线谱或功能谱,多次与其他乐器演奏者排练提升默契度,更好地配合演奏。而与电子音乐,两者的结合则更需要萨克斯管演奏者与电子音乐作曲者前期的准备沟通工作。如共同对音源素材进行采样、分析,排练过程中不断对音源效果进行调整或变形,从而更好地将两者的艺术表现力在作品中呈现。因此,通过对萨克斯管在电子音乐中表现力的研究,将对此类作品的创作实践有着一定的指导意义。

(三)基于国内电子音乐历史背景下的萨克斯管与电子音乐

中国电子音乐在20世纪90年代初期,即早期发展阶段中,其创作手法基本以采样音响作为电子音乐部分的基本声音素材,通过后期处理实现电子化的声音特征。与西方电子音乐发展路径不同。中国作曲家在初涉略电子音乐时,更偏向于创作电子音乐与传统乐器结合的电子音乐作品。因此,混合类电子音乐在中国有着比其他电子音乐类型更早的历史实践经验。美国华人萨克斯管演奏家高欣教授的论文中对中国萨克斯管现代作品研究,大致罗列出近三十年国内作曲家所创作的萨克斯管与电子音乐的作品:

[1](P73)

序号作品名称作者创作时间时长参与乐器 1Xi-Mong IIChan, Ming-Chi2015/Asx/El 2Xi-MongChan, Ming-Chi201310'Asx/El 3Le vent balaye le sableChen, May-Tchi199015'Sx/Electronic Perc/Synth •adr/El 4If I'm Lost - NowDai, Wei20135'30"Asx/Bsx/Vo/El 5Musical GossipDai, Wei20127'ob/cl/Asx/bsn/clb/El 6AgravicDai, Wei20127'32"Asx/El 7Memories of XiaoxiangLiang, Lei20038'Asx/El 8Illusion RéelleTian, Leilei200310'Tsx/El

因此,通过对中国的萨克斯管与电子音乐作品的研究,能更好地帮助笔者探究萨克斯管与电子音乐融合的方向。

二、以《巴山夜雨》为例

(一)作品介绍

此曲于2017年由笔者委约浙江音乐学院青年电子音乐作曲家李秋筱老师为萨克斯管与电子音乐创作。作曲者经过长期的探索和积累,出色地完成了该作品。该作品时常约为6分10秒,此曲也创新地采用双萨克斯管——中音萨克斯管(Alto Saxophone)/上低音萨克斯管(Baritone Saxophone)交替演奏旋律声部的演奏形式,丰富了调性与色彩。此外,将萨克斯管演奏声音作为采样,加以混声、变音等后期制作成为电子音乐部分,我们共同完成了这首富有创造性的作品。该作品在2017年9月20日首演于武汉音乐学院编钟音乐厅,得到学术界的一致认可与广泛好评。

该作品灵感来源于唐代李商隐的诗作《夜雨寄北》,以古诗词的人文内涵和审美意境为灵感,在民族性与现代性两个维度对作品进行积极探索,具有自身的特色和风格。

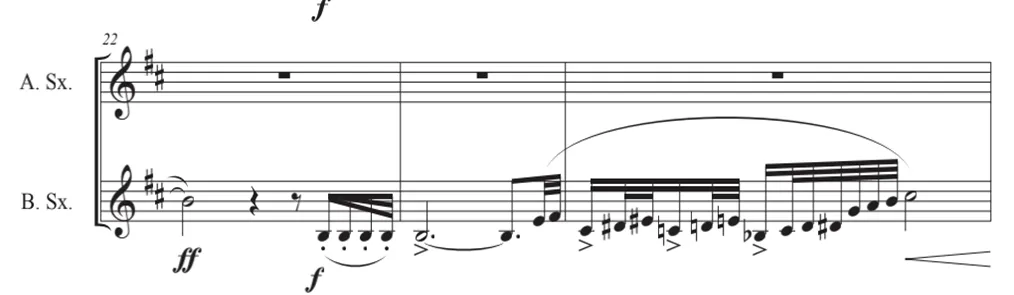

该作品属于三部曲式,通过运用器乐写作技巧与电子音乐声音变形手段来对其音乐动机作出发展。在节奏方面,萨克斯声部在部分乐段中无固定节拍的设计以及变化音程的运用,奠定了整曲的基调和氛围,充分挖掘了萨克斯管的声音特点和音乐性格,同时在与电子音乐的融合中形成了特有的音乐音响特征(见谱例1)。

谱例1:

在谱例1的两小节中,作曲者通过不规则节奏组合,以及强弱对比的方式,准确地营造出诗词中秋风呼啸的场景。在对电子音乐部分的音色选择上,作曲者以对萨克斯管的实录作为获得声音材料的基本手段。其器乐声音在经过筛选后,以剪切、拼贴、合成以及综合运用各类声音效果器,去发展出新的音乐表情。可以说,萨克斯管演奏和传统作曲技术的结合构成了这部作品的整体基本架构,而使整首作品呈现出空间性特征则基于电子音乐技术的充分运用。电子音乐技术对声音的空间性的刻画,充分体现了作品所要表达的意境。例如:通过上低音萨克斯管低音域的使用,结合以萨克斯管按键声音为采样,模仿出雨滴的声场效果。同时,通过混响效果器的使用,使上述声音呈现出空间性的变化,形象地刻画雨的自然空间特性,表达出《夜雨寄北》中盛满秋池的绵绵不尽的巴山夜雨的画面感。此外,在与作曲者李老师的探讨过程中,笔者加入一些萨克斯管现代演奏技巧,也是对萨克斯管在电子音乐中音色创新方面的一次大胆的尝试。例如,笔者通过往萨克斯管里吹气的方式,模仿出“风”的音效,与中间时而出现的萨克斯管弹舌(Slap Tone)技巧结合,从而更好地烘托出作者在淅淅沥沥的巴山秋雨声中阅读妻子询问归期的信,而归期无准,其心境之郁闷、孤寂的情境。

(二)萨克斯管原声与变形的关系

电子音乐中的多元素声音特征也体现在混合类电子音乐之中,它既包含了“无边无际”的电子合成音响,也涵盖了各种声学乐器以及人声的声音。如此曲的电子音乐部分则是由萨克斯管作为采样,再进行后期处理作为电子音乐部分,与萨克斯管相互交映组成。基于对作品声音的融合性的考虑,作者选择集中使用萨克斯管的采样音色,以及作品中的演奏片段,作为电子音乐声部的主体声音材料。根据这些声音材料的音乐表情,作者利用诸多电子音乐技术手段对声音材料展开广泛的变化。基于这些变化手段获得的新的音色,构成了电子音乐声部独特的音响语言。而这也是与萨克斯声部构成对比和融合关系的关键要素。应该说,从声音材料入手对这部作品进行分析,是理解这部作品其创作理念的一个必要途径。

在完成对器乐声部的基本创作后,作曲者选择了部分乐段进行了声音采样。例如作品的第5-7小节,作曲者以笔者演奏的这两小节音频作为采样源,不断重复这一句旋律,并加入后期延迟效果器制作,让听众仿佛置身在巴山(缙云山)中,余音绕梁的场景(见谱例2和图1、2)。

谱例2:

图1.电子音乐采样原形

图2. 电子音乐采样加入混音与延迟后的效果对比

三、声音的融合

传统的器乐音响形态是建立在和声、旋律等基础上形成的一种自然的音响状态。“和声是自然发生的事情,也就是说是自然的;它与人类耳朵这另外一个自然的创造物和谐一致,耳朵以自然的方式接受声音。因此在音乐及其接受方式之间存在着简单和自然的联系;这种关系在所有时间和地点当中都有效,因为它是基于自然的;它不是依靠普遍习俗所建立起来的人工事物。”[2](P284)电子音乐则是通过现代的技术手段实现,多为原声音源采样,通过后期程序制作而成,形成一种全新的音响状态。在这种全新的电子音响体系下,与不同器乐组成的音乐语言也呈现出非自然性特征。因此,在笔者探究萨克斯管与电子音乐声音的融合过程中,如何让电子音乐与器乐音响形成自然的音响状态,达到声音的“融合”,则是笔者探究的方向。

在《巴山夜雨》中,通过对声音的原形与变形上去对比,也是探究萨克斯管与电子音乐声音融合性的一个很好的方法。

笔者通过对作品第22-24小节中上低音萨克斯管演奏的部分与电子音乐原形与变形对比,发现采用合适的电子音乐技术手段对声音材料进行加工,能更好地将声场融合(见谱例3)。

谱例3:

笔者做了两个版本进行对比:

第一版,笔者将电子音乐采样原声(无任何后期制作)与上低音萨克斯管一起演奏,发现在音域与音色上区别并不大,听上去更像三支萨克斯管齐奏的效果。虽能做到不冲突,但无法做到融合的效果。

第二版,作曲者对电子音乐采样进行编辑,加入混响(Reverb)、延迟效果器(Delay)等变形效果后,让这一段音响效果上作了较大的提升。电子音乐部分更加空灵,让听众仿佛置身在缙云山深处,主奏萨克斯管演奏的旋律在以萨克斯管原声采样背景音乐部分的烘托中,让这部分更加符合该作品的寓意——力图通过简洁易懂的音乐语言,描述基于现实生活的意象,和带有强烈动力从而振奋人心的画面。

对比前一个版本从萨克斯管齐奏的效果转化为萨克斯管相互融合、依托的效果,更具有可听性(见图3、4)。

图3

图4

笔者也通过此三小节与不同乐器合作演奏,如:与大提琴、小号、钢琴等原声乐器,对比通过后期制作的电子音乐,哪一种更融合。以低音频声部的大提琴演奏为例,萨克斯管为金属材质,震动频率高,声音明亮。大提琴材质则为木头,震动频率没有萨克斯管高,声音相对暗淡,两者同时演奏时则会有明显的冲突感。与小号的演奏试验中,虽两者都为金属材质,但萨克斯管的哨片由芦苇制作而成,相对于小号明亮高亢的音色,又略显沉闷。但用萨克斯管原声变形后的电子音乐合奏时,共同的震幅,均衡的音色,让声音的融合度上升了一个高度。同时通过音乐制作技术的调整,还能犹如钢琴一样的和弦声部加入,让整个伴奏部分更具活力。

四、结论

目前在全球领域里,萨克斯管与电子音乐的合作并不是特别多,在国外有一些音乐家尝试这种全新的合作模式,但对于其研究论文的文献不多。因电子音乐作曲家李秋筱老师与笔者第一次合作后,让笔者认识到萨克斯音色的多样性,和电子音乐声音的融合是非常有意义的,且研究萨克斯管在电子音乐中的艺术表现力是有着重要意义的。

将传统与现代、音乐与科技融为一体。作品将西洋乐器与民族音乐有机结合,作品在音响上突出了强烈可听性,通过这样一部作品,深刻地感受到萨克斯管和电子音乐相结合的艺术形式具有极大的表现力。

[1]GAO, XIN, D.M.A..2016.

[2](意大利)恩里科·福比尼著;修子建译.西方音乐美学史[M].长沙:湖南文艺出版社,2005.

J621.2

A

1003-1499-(2020) 01-0134-05

娄洋(1988~),男,浙江音乐学院流行音乐系萨克斯管讲师。

本文系2019年浙江音乐学院科研理论立项课题“浅谈萨克斯管在电子音乐中的艺术表现”(编号:2019KL031)研究成果。

2019-12-21

责责任编辑 春 晓