耕作方式对褐土土壤养分及作物产量的影响

何 靖

(1.陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司,陕西 西安 710075; 2.陕西省土地工程建设集团有限责任公司,陕西 西安 710075; 3.自然资源部 退化及未利用土地整治工程重点实验室,陕西 西安710075; 4.陕西省土地整治工程技术研究中心,陕西 西安 710075)

土地是人类生产生活的根本,耕地是人类生命物资来源的基础和必须品。随着我国经济社会的快速发展,城市建设、工业用地等非农用地不断蚕食农业用地,土地资源成为炙手可热的稀缺资源。为此,中央出台了“18亿亩耕地红线”与土地复垦、土地整治、治沟造地等实现耕地“占补平衡”举措,保障我国耕地面积。新增耕地由于土壤质量大多不高,致耕种较难或产出较低,需通过多种方式进行熟化培肥后才能满足生产要求,其中耕作方式是生产中最重要、最原始的改善耕地质量、提升产出率的措施。目前,我国诸如免耕、深松、翻耕、旋耕等多种耕作方式并存,且均可改善土壤特性[1],但因不同的耕作方式对土壤的扰动和强度不同,进而对土壤理化性质和生物性状的影响差异较大[2]。如长期单一的旋耕方式会导致耕层变浅、犁底层加厚、土壤容重增大、耕层有效土量减少、土壤养分表聚等[3-4];免耕虽有保土、增肥、增产等作用,但长期免耕会导致土壤紧实化、养分表层化现象加剧及耕作层变浅[5-6];深松能够有效地打破土壤犁底层限制,降低土壤紧实化和容重[7],增加疏松耕作土层厚度,促进作物根系生长,提高作物产量[8-9];深耕在打破犁底层限制的同时,减少养分表聚[10]、土传病虫害的传播[11],但长期深松、深耕也易造成土壤结构破坏,降低土壤肥力。隋鹏祥等[12]研究了耕作方式和秸秆还田对土壤养分的影响,指出翻耕、旋耕与秸秆还田组配能够提高土壤表层养分含量。还有研究表明,免耕、深松、翻耕3种耕作方式组合、轮换耕作,能够有效地克服长期单一耕作方式的缺陷[13]。为此,笔者采用免耕、深松、翻耕3种耕作方式组合、轮换,探讨了其对关中平原新增耕地生土快速熟化的作用,现将结果报道如下,以期为我国新增耕地快速熟化提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验在陕西省土地工程建设集团秦岭野外监测中心站生土快速熟化技术集成研究试验区进行。试验区地处东经107°54′5′′、北纬34°8′25′′,位于陕西省关中平原西部,南依秦岭,北临渭水,属黄河中游川塬沟壑区,为暖温带大陆性半湿润气候,年平均气温12.9℃、降水609.5 mm、日照2 015.2 h、无霜期218 d。种植制度主要为冬小麦、玉米轮作,一年两熟。土壤为黄土母质发育的褐土,剖面构型为A11-A12-Ab-Bt-Bk型。

1.2 试验设计

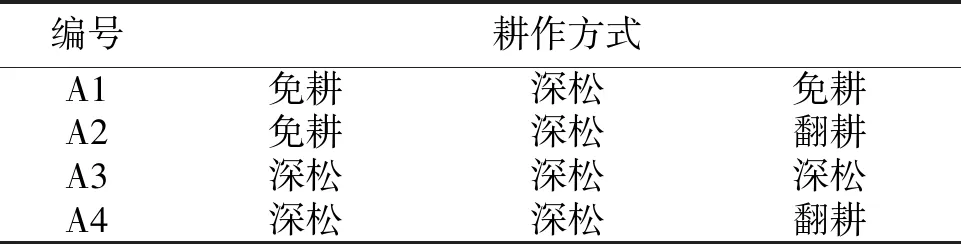

试验共设4种组合耕作方式(表1),每种方式小区面积33 m2(长6 m×宽5.5 m)、重复3次,每小区间隔60 cm。

表1 试验设计的耕作方式

1.3 试验操作方法

耕作方式试验小区土壤均用取自当地的生土铺覆、人为机械压实、静置1年,后按设计操作。供试土壤为粉壤土,pH为8.10,电导率为139.90 μS/cm,速效钾含量147.21 mg/kg,有效磷含量19.33 mg/kg,全氮含量0.69 g/kg,有机质含量3.18 g/kg。根据耕作方式的不同,在每季作物播种前,采用人工方式(因小区面积限制)对试验小区土壤进行深松或翻耕。其中:深松的深为25~30 cm,翻耕的深为20~22 cm,深度误差±2 cm;免耕的为覆盖耕作,作物收获后秸秆运抵集中处理场处理。

试验小区作物种植:第一季为2017年6—10月种植夏玉米,第二季为2017年10月至2018年6月种植冬小麦,第三季为2018年6—10月种植夏玉米。

试验小区夏玉米施肥按陕西省农业农村厅推荐的农田氮、磷、钾肥施用量进行。施用量均为N 150 kg/hm2、P2O5120 kg/hm2、K2O 90 kg/hm2,肥料为尿素、磷酸二铵、氯化钾。试验小区采用定量滴灌方式灌溉,保证夏玉米和冬小麦生长所需水分。其他管理如施药等均一致。

1.4 指标检测

土壤养分是土壤肥力的重要指标,土壤养分含量的多寡一般决定了作物产量的高低。土壤有机质等养分含量和作物产量是表征土壤熟化程度的重要指标[18]。因此,试验各耕作方式的差异采用土壤有机质等养分含量和玉米产量指标进行评价。

土壤养分:各耕作方式均在2018年10月第三季夏玉米收获后,用土钻按对角线法每小区钻取3钻0~20 cm耕层土壤,混合制备成土样,测定土壤有机质、阳离子交换量、全氮、有效磷和速效钾含量。

玉米产量:第三季夏玉米收获时,各小区剔除边行玉米植株,清点并校正田间玉米实有株数;各小区选取中间2行收获,统计穗数;各小区随机选择3个样点,每个样点每3穗取1穗,统计穗粒数、百粒重等。玉米(理论)产量按株数×结穗率×穗粒数×百粒重/100 000计算。

2 结果与分析

2.1 耕作方式对土壤有机质和阳离子交换量的影响

由表1可知,各耕作方式土壤有机质含量为7.66~8.94 g/kg,均值为8.23 g/kg,变异系数为0.059,不同耕作方式的土壤有机质含量差异较小、数值稳定;土壤阳离子交换量(CEC)为14.83~15.13 cmol/kg,均值为15.00 cmol/kg,变异系数为0.008,不同耕作方式的土壤阳离子交换量差异较小、数值稳定。表明土壤有较强的保肥、酸碱缓冲能力[14]。各耕作方式中,A4的土壤有机质含量和CEC最大,其次为A1、A3、A2,表明不同耕作方式对土壤有机质含量和CEC有一定程度的影响,但影响程度较小。

与初始土壤有机质含量比较,A1、A2、A3、A4耕作方式有机质含量分别提高了163.52%、140.88%、149.37%和181.13%,有效改善了土壤有机质含量,其中A4耕作方式提升效果最为明显。

与试验区当地全国第二次土壤普查的耕地土壤有机质和CEC值比较,各生土熟化试验小区的土壤有机质含量均低于当地耕地土壤有机质含量,其中A1低31.9%、A2低37.7%、A3低35.5%、A4低27.3%,表明各不同耕作方式虽然对生土熟化有机质含量提高有一定的促进作用,但因熟化时间较短效果不显著,需要较长时间进行熟化。各生土熟化试验小区的CEC值与当地全国二次土壤普查的耕地土壤CEC值基本一致,差值在±1%左右,表明现阶段生土熟化的土壤酸碱缓冲能力与当地耕作土壤相当,具有较强的保肥能力。

表2 不同耕作方式的土壤有机质含量和CEC

2.2 耕作方式对土壤氮磷钾的影响

由表3可知,4种耕作方式的土壤全氮含量是A1 与土壤初始氮磷钾含量比较,A1、A2、A3、A4耕作方式下全氮的含量分别降低了33.33%、27.54%、17.39%和23.19%,有效磷含量分别降低了39.11%、2.74%、33.06%和55.35%,与现有耕作方式对土壤养分影响研究不一致,需要后期进一步研究;速效钾含量变化不一致,A1、A2、A3耕作方式下分别提高了14.35%、4.82%和24.52%,A4耕作方式下速效钾含量降低了4.15%,其作用机理需要进一步研究。 表3 试验耕作方式的土壤氮磷钾含量 由表4可知,A2耕作方式的玉米平均穗粒数最多,A3耕作方式的玉米穗数最多,A4耕作方式的玉米百粒重最大,玉米理论产量值排序为A4>A2>A3>A1。不同耕作方式理论产量以A1耕作方式理论产量为1个计算单位,则A2耕作方式理论产量为1.043,A3耕作方式理论产量为1.021,A4耕作方式理论产量为1.064;即:A2耕作方式下的产量较之A1提高4.3%,A3耕作方式产量较之A1提高2.1%,A4耕作方式产量较之A1提高6.4%,A4耕作方式下夏玉米的理论产量值最高,表明A4耕作方式对夏玉米产量影响最大,其次为A2,A3次之,A1耕作方式相对其他3种耕作方式对夏玉米产量的影响最小。 表4 试验耕作方式的玉米产量 不同耕作方式下的土壤养分含量变化不同,但整体而言,均对提升土壤肥力有积极作用,与已有研究结果一致[13]。现有研究不同耕作方式对土壤理化性质的报道,主要集中于耕地土壤养分层化[5]、耕地土壤物理特性[1]等方面,本研究的目的在于提升新增耕地的土壤质量,实现生土快速熟化、满足农业生产要求。从试验结果看,不同耕作方式小区的土壤有机质含量小于当地土壤常规含量,而有研究表明免耕能够提高土壤有机质含量[15-16],后续研究中免耕措施的轮换次序和次数可适当调整;CEC明显大于当地常规数值,表明现阶段的耕作方式能够保障生土快速熟化过程中实现CEC的增加并符合有机质和CEC的相关关系[17];试验区位于秦岭峪河洪积扇台塬区,耕地肥力等级介于7~8级,对试验小区耕地按照《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》标准进行等级划分,试验小区CEC值均大于12.0;有机质、全氮、速效钾含量值介于划分标准值之间;有效磷含量基本介于划分标准值之间(A2=18.8 mg/kg>15 mg/kg);表明试验小区耕地质量最低达到八类地,与实际生产相符,产量值与当地玉米产值类似且稍有富足,说明不同耕作方式进行组合形成不同的耕作方式,有助于土壤肥力的快速提升、加快生土熟化过程,使不具有生产力或生产力较低的新增耕地达到正常生产水平。 根据上述分析讨论可以看出,A4耕作模式下作物产量最高,提升土壤有机质效果最好,但对于土壤氮磷钾的提升效果均为负值,这是生土熟化研究机理方面的缺失,需要进一步研究。

2.3 耕作方式对玉米产量的影响

3 结论与讨论

——以2020年为例