河南袁家庄石膏矿矿床地质特征及成因

刘 晓,刘朝阳,范天甲,张秀云,翁红波,张 焕

(河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院,河南 郑州 450008)

河南省袁家庄石膏矿床赋存于下寒武统朱砂洞组一段地层中,是首次在豫中汝州地区发现的石膏工业矿体[1],这是继20世纪80年代河南省宝丰县辛集石膏矿详查发现的特大型石膏矿床[2]之后,河南省地勘队伍在石膏矿勘查找矿工作中的又一次重大突破。该成果的取得对豫中地区石膏找矿工作具有重要的指导意义。

本文阐述了汝州市袁家庄石膏矿矿床地质特征、矿体及夹石等特征,总结了矿床成因,并归纳了主要找矿标志,为进一步在河南省内寻找同类型石膏矿床指明了方向。

1 区域地质背景

袁家庄石膏矿床所处大地构造单元位于华北陆块区(一级构造单元)豫皖古陆块(二级构造单元)内的太华—登封新太古代岩浆弧(三级构造单元)内[3],位于豫中地区华北地台南缘,属华北地层区的渑池—确山小区。区域上除奥陶系、志留系、泥盆系、三叠系、侏罗系地层缺失外,其余从太古界到新生界地层均有出露[4]。

区域上断裂主要表现为北西—南东向和北东—南西向两组,以北西—南东向断裂最为主,断裂规模大、延伸远、地貌特征明显,为区域上主要构造线方向,基本上控制了区内的构造格架。矿床周边的构造形式以断裂构造为主,褶皱构造相对不甚发育。

区域上侵入岩不发育,中元古代熊耳群火山岩主要分布于区域外西南部,但对石膏矿床成矿无影响。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区内出露地层由老至新有:中元古界汝阳群北大尖组,上元古界洛峪群崔庄组、三教堂组、洛峪口组,震旦系罗圈组[5],寒武系辛集组、朱砂洞组[6-7]、馒头组[8]、张夏组,第四系冲洪积物。赋矿层位为下寒武统朱砂洞组一段,分布于矿区中部及西南部,地层总体走向呈北东—南西向,倾向约135°,倾角8~13°,地层产状较稳定。

2.2 构造

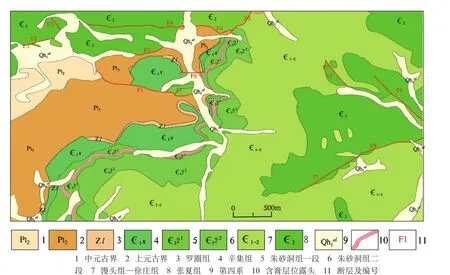

矿区构造以断裂构造为主,其他构造形迹不发育。断裂构造主要有三组,主要分布于矿区的中北部及东部,其中F1、F2、F7和F8为北西—南东向断裂,F3、F5和F9为北东—南西向断裂,以及F4和F6近东西向断裂,对地层切割影响较大的断裂有F1、F3、F4、F5、F6、F7、F8和F9共8条(图1),其中对矿体的保存影响较大的有F1和F5断层。

图1 矿区地质简图

3 矿床地质特征

3.1 含膏带岩石组合特征

含膏岩系呈层状赋存于下寒武统朱砂洞组地层中,与地层产状一致,走向北东—南西向,倾向东南,倾角7~12°。区域上厚度较稳定,厚36.93~63.69m,共含石膏2~3层,含膏层主要集中在朱砂洞组下部的一段(∈1z1),局部朱砂洞组二段地层内也可见薄层含膏层,但质量达不到工业要求。朱砂洞组一段含膏岩系下部为灰黄色、黄褐色薄层—中厚层状粉晶白云岩,中部为特征明显的灰红色、灰白色薄层状含膏白云岩与灰红、灰黄色薄层状粉晶白云岩(含有薄燧石层)互层,上部为灰色、灰黄色含燧石团块白云岩层(图2)。上覆地层为朱砂洞组二段块状藻灰岩,下伏地层为辛集组浅灰色厚层状细粒石英砂岩。

图2 朱砂洞组一段含膏岩系剖面图

矿区内含膏岩系一般含膏2层,局部3层,沿走向、倾向的延伸比较稳定。朱砂洞组二段中仅局部见薄的含膏层(厚度约40~50cm)。朱砂洞组一段含膏岩系地表浅部厚度50.32~63.69m;深部厚度35.93~51.02m,钻孔揭露原生石膏矿层5层,自上而下圈定了5个矿体,矿体间的夹石为含石膏细脉泥晶白云岩,但其石膏含量达不到规范要求的边界品位。见矿钻孔所在勘探线沿倾向向西北追索至含膏层地表露头处,共见有三层已风化淋虑的含膏白云岩层,这三层含膏白云岩层与钻孔揭露的三层矿体之间没有对应关系,地表含膏白云岩之间为灰红色不含石膏的泥质白云岩夹层,二者有清楚的分界面,而钻孔中揭露的矿体与夹石之间为渐变过渡关系。

含膏岩系经历长期的地质演变,溶蚀作用强烈,地下水循环带内含膏层遭到破坏,残存的矿体为埋深较大的盲矿体。地表和浅部只有含膏层的次生残积物—岩溶角砾岩和次生石灰岩;深部为原始膏盐层,主要由薄层状、层状及块状石膏、白云质石膏、石膏质白云岩及灰质白云岩等组成;风化淋虑带与深部原生石膏层之间为过渡带,主要由淋滤后富集穿插层理的脉状石膏。

通过剖面测制及钻孔揭露发现含膏层直接顶板为朱砂洞组一段灰色厚层状含燧石团块泥晶白云岩,直接底板为朱砂洞组一段灰黄色中厚层状泥晶白云岩,向下为辛集组含磷砂岩。

钻孔中最上部的Ⅰ号矿体顶板围岩为泥晶白云岩,石膏含量仅3.31%;6号矿体底板围岩为含少量石膏的泥晶白云岩,石膏含量6.36%。

3.2 矿体特征

矿体呈层状、似层状赋存于含膏岩系内,地表无露头,为隐伏矿体。石膏矿层单层厚度1.79~9.10m,单工程累计厚度17.51m,矿体平均厚度3.50m。单层矿体品位 49.71% ~ 57.43%,矿体平均品位51.83%。含膏层由矿层和夹石组成,按石膏总含量分为工业矿和低品位矿,矿石类型稳定,均为石膏矿,硬石膏含量较少。矿层之间的夹石层也含有一定量的石膏,但品位达不到工业要求。矿石层与夹石层为渐变关系。

矿区5个原生石膏矿体,自上而下依次为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ,矿体呈上下叠置关系,整体呈层状产出。Ⅰ号矿体走向长约800m,倾向延伸约541m,矿体厚1.79m,石膏+硬石膏平均品位49.71%,矿体最大埋深约263m,最小埋深193m。Ⅱ号矿体位于Ⅰ号矿体3.44m之下,与Ⅰ号矿体平行产出,推断矿体走向长约800m,倾向延伸约550m,矿体厚9.10m,石膏+硬石膏平均品位56.19%,矿体最大埋深277.43m,最小埋深198.4m。Ⅲ号矿体位于Ⅱ号矿体约2.00m之下,与Ⅱ号矿体平行产出,推断矿体走向长约800m,倾向延伸约552m,矿体厚1.97m,石膏+硬石膏平均品位49.96%,矿体最大埋深282.06m,最小埋深209.70m。Ⅳ号矿体位于Ⅲ号矿体约4.00m之下,与Ⅲ号矿体平行产出,推断矿体走向长约800m,倾向延伸约554m,矿体厚度1.97m,石膏+硬石膏平均品位52.72%,矿体最大埋深288.82m,最小埋深215.75m。Ⅴ号矿体位于Ⅳ号矿体约2.00m之下,与Ⅳ号矿体平行产出,推断矿体走向长约800m,倾向延伸约555m,矿体厚度2.68m,石膏+硬石膏平均品位57.43%,矿体最大埋深294.58m,最小埋深219.74m。

矿区内F1、F4和F9断层对石膏矿层的影响较大,F1和F4断层主要控制了赋矿层位朱砂洞组一段的出露范围,断层F9对矿体的形态影响很大。在靠近断层F9附近由于断层牵引效应,矿体形态发生褶曲,形成一个不对称背斜。以背斜枢纽为界,北西翼靠近F9主断裂面,倾角稍陡,产状318°∠22°;南东翼距离主断面较远,矿层倾角稍缓,产状为138°∠10°。

3.3 矿石特征

3.3.1 矿石结构与构造

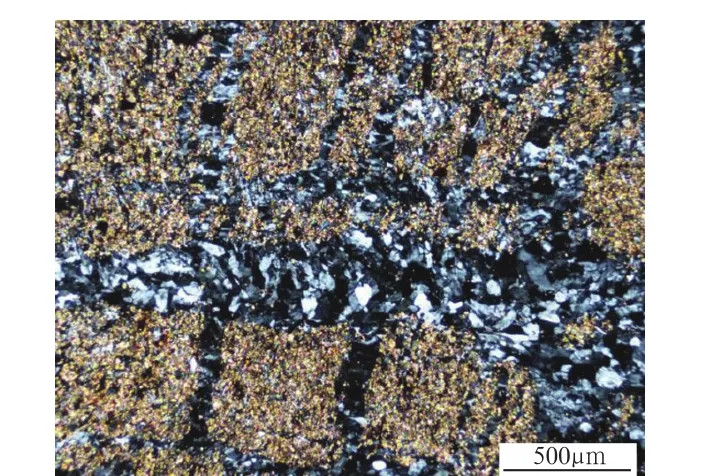

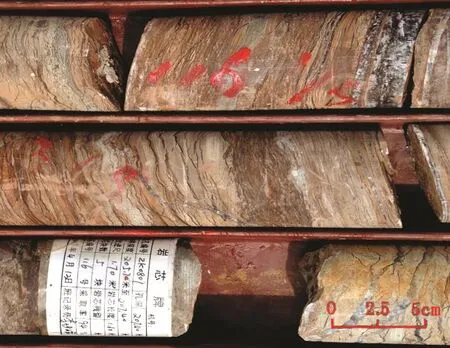

石膏矿石一般呈灰白色或无色,油脂光泽,具粉晶结构、隐晶质—细粒结构,主要有薄层状构造、脉状构造、浸染状构造、变形构造等。常见的是层状构造,其次为脉状构造,主要表现为石膏呈无色透明、半透明不规则脉状充填于薄层状石膏矿层或白云质灰岩围岩中[9]。浸染状构造矿石主要见于深部,石膏矿物与白云石矿物混生,粒度小于0.1mm,含量约25%(图3)。岩心中可见石膏脉宽度差距悬殊,小者1~3mm之间,大者可达35mm;石膏脉分两类,一类与岩石中的纹理平行产出,另一类则切穿岩层纹理[10-11](图4)。

镜下观察,石膏脉体中靠近围岩的晶体多为板片状,而侧边的常为弯曲片状,有时为近乎垂直的网脉(图5),脉体中心的石膏常呈板状,自形程度较好。较细的石膏脉则多以梳状结构的形式产出(图6)。

在脉状石膏矿层的下部,石膏矿以薄层状形态产于白云质灰岩或灰质白云岩夹层中,产状与围岩一致,这部分石膏与原生石膏或硬石膏水化后转变成的脉状石膏不同,本次将该类型石膏矿归属为薄层状石膏矿(图7),在岩心中可见部分薄层状石膏与围岩共同发生弯曲的现象(图8),这是膏层中常见的次生变形。

图3 石膏矿石(灰白色)的浸染状构造

图4 半透明脉状石膏切穿岩层层理

图5 石膏矿石的网脉状构造

图6 石膏晶体在脉体中呈梳状构造

3.3.2 矿石矿物组成

主要矿石矿物成分为石膏,少量硬石膏,石膏总量49.71%~64.52%,平均54.63%。石膏呈粒状或柱粒状紧密镶嵌分布,局部聚集成不规则条带。硬石膏呈粒状点镶嵌与石膏及白云石颗粒间。石膏在镜下多呈片状、板状,干涉色一级灰白,可见明显的解理,极低的硬度,指甲可划动。较粗的石膏脉体中,可见自脉体中心到围岩边界处石膏晶体依次为板状、弯曲片状和板片状的形式产出。白云石呈松散状分布于石膏颗粒之间,有时也聚集成不规则条带或团块状紧密镶嵌。

图7 薄层状石膏与灰质白云岩互层

图8 石膏矿石的变形构造

脉石矿物主要有白云石、海绿石、长石、胶磷矿、黑云母等碎屑,少量石英,局部见少量次生方解石、锆石及粘土矿物等。

3.3.3 矿石化学成分

矿石的化学成分 (%)为:SO323.24~ 30.16,CaO 24.52 ~ 28.43,H2O+2.53 ~ 13.25,H2O-0.15 ~ 0.26,MgO 5.47 ~ 8.34,SiO23 ~ 6,Al2O30.50 ~ 1.10,Fe2O30.25 ~ 0.35,TiO20.05~0.13,K2O 0.15~0.30,Na2O 0.04~0.07,P2O50.016 ~ 0.026,SrO 0.03 ~ 0.06,LOSS 13~23,酸不溶物4~8。

主要有害组分MgO含量5.47%~8.34%,其变化与白云石矿物多寡有关,与矿石品位呈反比,品位45%~55%时MgO含量6.75%~9.46%,品位55%~65%时MgO含量5.47%~6.85%。

3.4 矿石类型和品级

石膏矿石自然类型为沉积型石膏矿。依据DZ/T0325-2018《石膏、天青石、硅藻土矿产地质勘查规范》,根据石膏和硬石膏矿物的相对含量可将石膏矿划分为石膏和硬石膏两种工业类型。矿区内石膏(CaSO4·2H2O)与石膏总含量(CaSO4·2H2O+CaSO4)的比值远大于75%,硬石膏的含量则普遍较低,一般0.66%~5.28%,故仅存在一种石膏工业类型[12]。本次工作Ⅱ和Ⅴ两个矿体石膏总含量分别为56.19%和57.43%,结晶水含量9.87%~13.25%,石膏产品质量等级为4~5级,主要用于水泥缓凝剂组分、农用或含硫肥料等。

3.5 夹石

夹石层厚度一般不大,厚1.97~3.94m,主要岩石类型为含石膏的白云岩或灰质白云岩,岩性特征与矿石基本相似,只是有用组分含量略低,SO3多 在 25% 以 下,H2O+2.07% ~ 8.83%,CaO20.64%~27.66%,与工业矿层呈过渡关系,仅在上部的脉状石膏矿段与围岩界线较清楚。

4 矿床成因及找矿标志

4.1 矿床成因

据河南省早寒武世海陆分布,本区位于宝临海湾西南部。继震旦纪罗圈期山岳冰川后,早寒武世豫西出现广泛的海侵,在宝临海湾南缘分布有较多的泻湖盆地和潮坪,受明显的周期性潮汐作用影响,这些高低不平的浅滩潮坪在海水上涨时淹没了一般的海岸平原和较低的海岸潮坪。在低潮线附近及其下,能量较高,形成了以砂质沉积为主的砂坪。早寒武世初期(辛集期)古气候温暖潮湿,形成了磷砾岩和具交错层理、干裂、泥皮构造以及夹有层间砾石的含磷砂岩。辛集组上端出现红砂岩,说明古气候由温湿向干热变化。到朱砂洞期早期,已变得干燥炎热。当较高的海岸潮坪受到高潮或特大潮汐作用时将其淹没,而海潮退时留下的一部分海水,受蒸发浓缩,沉积形成白云岩和具鸡笼铁丝网状、瘤状和鸟眼构造的硬石膏层。周期性潮汐作用反复多次,就形成多层状膏盐层(朱砂洞组含膏岩系)。到朱砂洞期中期,新的海侵发生,结束了膏盐层沉积,正常浅海相碳酸盐岩盖层形成。膏层形成以后,经过漫长的地质年代演化,由于地下水的溶蚀作用,浅部膏层流失,深部得以保存硬石膏水化和重结晶,形成了淋滤带与原生石膏层过渡地带的脉状充填型石膏。根据工作成果,结合以往及邻区成果资料,初步认为本区石膏矿成因类型为海相蒸发泻湖相碳酸盐岩硫酸盐岩沉积型石膏矿床。

4.2 找矿标志

通过本次工作及以往资料的综合研究,总结豫西地区该类型石膏矿床的找矿标志如下。

(1)含膏岩系中的盐溶角砾岩—次生石灰岩,常分布在地下水循环带内,是深部膏盐层的地表露头,发育深度不等,向下与原生石膏层呈渐变过渡关系,具有一定层位和区域上的稳定性,受膏盐层控制,是较可靠的地表直接找矿标志。

(2)朱砂洞组一段内部含膏层淋滤使上部岩层崩塌,在朱砂洞组二段豹皮灰岩层上部发育岩溶角砾岩,可作为含膏层上部的标志层之一。

(3)区域上分布的震旦系罗圈组砾岩作为辛集组含磷砂岩层位的底板,砂质磷块岩和膏盐层,其成因有着机理上的联系,区域上平行相伴产出,又有一定的垂向间距,其特征明显,易于辨识,故辛集组含磷砂岩,可视为膏盐层存在的间接找矿标志。

(4)含膏岩系地表露头中,伴有“脆变”及“塑变”现象,含膏白云岩层常伴有塑性变形及层间挠曲等现象,露头的泥晶白云岩中的石盐假晶或假晶模、空洞,以及蜂窝状溶蚀洞发育等现象,指示着深部可能有原始石膏层的存在。

4.3 矿床远景评价

袁家庄石膏矿虽为小型规模,但受限于勘查范围以及断裂构造的影响,矿体沿走向及倾向均未封闭,尚有扩大远景的可能。区域上辛集组至张夏组地层出露完整,地表可见风化淋虑后形成的灰白色残余次生石灰岩及膏溶角砾岩带,指示其深部可能有原生石膏矿层的存在,今后应加强在该区域的石膏矿找矿工作,有望发现规模较大的石膏矿床。

——基于元素面扫和激光U-Pb定年的认识