隐形矫治与固定矫治技术远移上颌磨牙的三维有限元分析

迟敬文 王玉俏 冯枫 刘轶凡 吴慧 刘文

远中移动上颌磨牙是正畸临床中常用的矫治方法,临床研究表明,通过上颌磨牙远中移动可以在每侧牙弓中得到3~6 mm[1]的空间。在临床上可以利用远移磨牙的空间来解除前牙的拥挤,降低拔牙率[2],同时在某些牙性安氏II类错病例中可以利用推磨牙向后调整磨牙关系达到I类咬合[2]。临床中的推磨牙远移的方法有多种,包括固定矫治器、Pendulum矫治器等[3-6]。这些装置多以牙列和腭侧黏膜作为支抗,将力作用在远中移动的磨牙的颊侧或腭侧,这些远中移动磨牙的装置在使磨牙远移的同时会产生磨牙的扭转倾斜、前牙支抗的丧失等副作用[5]。无托槽隐形矫治器是近几年应用广泛的矫治技术,在推磨牙向远中移动时可以通过与牙齿紧密的贴合而实现对牙齿更好的控制[7],成为临床上推磨牙向远中移动的选择之一。为了更好的探讨无托槽隐形矫治及固定矫治技术磨牙远移的不同,本实验通过三维有限元分析方法,模拟加力,分析两种矫治方式下磨牙的位移变化与应力分布,以期为临床远中移动上颌磨牙技术提供参考。

1 材料与方法

1.1 数据获取

用CT扫描机(Philips公司,荷兰)对志愿者(男性,25 岁,汉族,个别正常)鼻底到颏底进行扫描,患者取仰卧位,颏部抬高,上下牙列无接触,扫描过程无移动、无吞咽、无深呼吸,扫描层间厚度为0.45 mm,得到图像512 张,将所得数据以Dicom的格式输出。

1.2 建立有限元模型

将Dicom格式的数据导入Mimics(Materialise Software公司,比利时)中,调整阈值经过图像编辑、分割和修补、3D计算等[8]处理后,生成完整的上颌骨及牙列的点云几何模型,将其以STL格式文件导入Geomagic Studio(3D System公司,美国)中进行拟合曲面实体化;牙周膜由上颌牙根向外均匀扩大0.2 mm后与牙根进行布尔运算获得;无托槽隐形矫治器模型在Geomagic中通过预先将上颌第二磨牙远中移动0.25 mm[9]后由牙冠向外法向抽壳0.75 mm所得(参考国产隐形矫治器隐秀膜片参数);弓丝和托槽模型在Solidworks(Dassault公司,法国)生成,托槽槽沟尺寸均为0.56 mm×0.71 mm,弓丝根据上颌牙列曲度生成,截面尺寸为0.48 mm×0.64 mm。将以上各个单元模块在Solidworks中进行装配。将所得模型导入Ansys workbench 19.0(Swanson Analysis公司,美国)最终生成无托槽隐形矫治有限元模型(A组)及固定矫治器有限元模型(B组)(图1)。

1.3 网格划分

将A组模型与B组模型在workbench中进行网格划分,模型各部分单元数见表1。

图1 有限元模型Fig 1 The finite element model

1.4 整体模型的材料特性

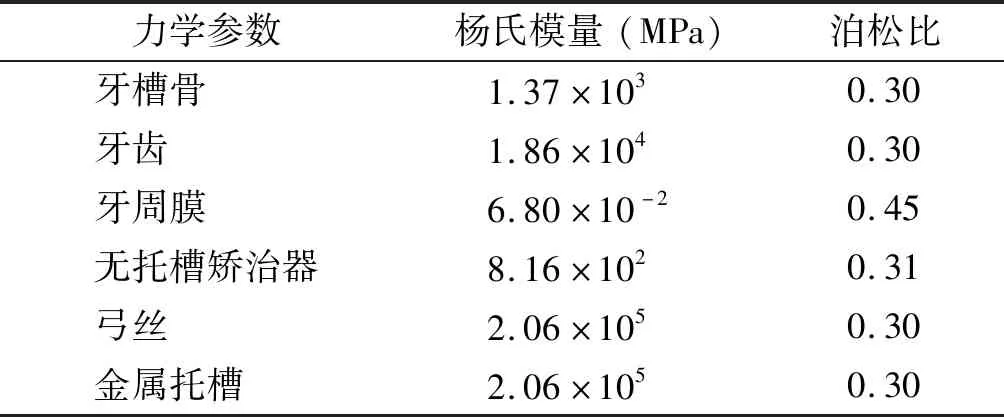

牙、牙周组织及矫治器的材料弹性模料和泊松比根据以往研究所得[10-11](表2)。

1.5 边界条件及载荷

A组:模拟隐形矫治,对牙槽骨的外周围施加固定约束。牙与牙周膜、牙周膜和牙槽骨之间为Bond接触关系,矫治器与牙齿之间为Frictional接触关系,摩擦系数为0.2[12]。隐形矫治器不添加任何载荷条件和约束。

B组:模拟固定矫治,约束与A组相同。牙与牙周膜、牙周膜和牙槽骨和托槽之间接触关系与A组相同,弓丝和托槽之间的接触关系设为 No Separation[13],其他不添加任何载荷条件和约束。根据Doshi等[13]的研究,对第二磨牙颊面管的近中面施加一个2.45 N大小的远中向的力,对第一磨牙颊面管的远中面施加一个大小相等方向相反的力。

表1 三维模型各部分节点和单元数Tab 1 Number of nodes and elements of components of the finite element models

表2 材料属性Tab 2 Material properties

2 结 果

本研究有2 个观察分析指标:牙齿的位移趋势和牙周膜的Mises等效应力。对2 组模型施加上述边界条件及载荷后,应用Ansys workbench 19.0软件进行运算分析,因本实验有限元模型两侧基本对称,故只记录右侧牙弓的结果。将各牙的近中颊尖和根尖作为位移标志点,记录各牙标志点的位移量。

2.1 牙齿位移趋势

2.1.1 第二磨牙位移趋势 2 组模型中第二磨牙均表现为远中倾斜的位移趋势,最大位移量都在近中边缘嵴处,根尖处都有向反方向的位移趋势。2 组颊侧的最小位移量(旋转中心,图中红点所示)均位于近中颊根根尖1/3处;A组腭侧最小位移量在根尖1/3处;B组腭侧最小位移量位于牙颈部处。牙齿旋转轴(近中侧连接颊侧位移最小点与腭侧位移最小点的连线)如图中红线所示:A组旋转轴较为水平,表示颊侧腭侧位移基本相同,B组旋转轴斜向腭侧,表示颊侧位移远大于腭侧(图2)。

图2 第二磨牙位移趋势Fig 2 Displacement trend of the second molar

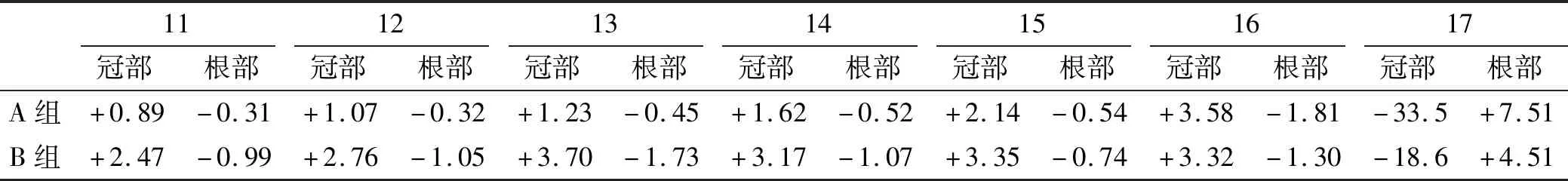

2.1.2 支抗牙位移趋势 云图中黄色及绿色表示较大位移量,蓝色代表较小位移量。2 组模型中支抗牙均有近中向的位移趋势,且由第一磨牙向中切牙逐渐减小(图3)。A组中第一磨牙整体表现出较大的位移量,前磨牙仅牙冠处有较大位移量,而前牙基本无位移趋势;B组中第一磨牙及前磨牙均表现出较大的近中位移量,前牙区尖牙的牙冠及根尖表现出较大位移量,侧切牙及中切牙的牙冠表现出较大的位移量。比较2 组模型各牙标志点的位移量,正值为近中位移,负值为远中位移(表3)。

2.2 牙周膜Von Mises应力(Von Mises Stress)

Von Mises应力在三维有限元分析中常作为一个综合性应力分布指标,本实验观测的Von Mises应力是第二磨牙受力后其牙周膜的总体受力情况(图4),云图中的红色及黄色代表有较大的应力反应,蓝色代表较小的应力反应。2 组模型的最大应力值均出现在牙颈部处,A组的最大应力(14.449 MPa)要远高于B组(0.057 MPa),但A组最大应力值出现的范围远小于B组。A组与B组相比,A组牙周膜近远中侧受力到较为均匀,多为黄色及绿色,B组牙周膜近远中侧应力变化较大,自牙颈部至根尖减小,颜色变化由红色(最大)过渡到蓝色(最小)。

图3 牙列位移趋势Fig 3 Displacement trend of dentition

表3 各牙位标志点位移量Tab 3 Displacement of the marks of each tooth

3 讨 论

在以往推上颌磨牙远中移动过程中,无论是活动矫正器或者固定矫正器,因施力点作用在牙冠颊侧或者腭侧,施力方向与位置偏离牙齿的阻抗中心,因此在推磨牙向远中移动过程中常出现的不利的运动趋势为磨牙牙冠的远中倾斜,牙根近中倾斜,同时出现牙齿的颊侧或者腭侧扭转[1-2],在本实验结果也显示,在固定矫正器组颊侧施加远中移动的载荷以后,磨牙腭侧旋转中心在出现根分叉处,出现远中倾斜移动同时伴有腭侧的扭转,因此在固定矫治器推磨牙远中移动时施力点应尽可能靠近其阻抗中心,通过调整施力的位置及角度使牙齿尽量趋向于平行移动。在隐形矫治组与固定矫治组有限元分析的位移结果对照表明,2 组模型在远移磨牙的过程中均会使磨牙产生顺时针的远中倾斜移动,但无托槽隐形矫治组的第二磨牙腭侧旋转中心较固定矫治组更加靠近根尖,且腭侧扭转程度较固定组更小,在控制磨牙水平位置及扭转程度上更符合临床要求。隐形矫治技术中,矫治器通过对全牙冠的包裹来实现同时对牙冠的颊腭侧及近中侧施加矫治力[14],且在颊腭侧及近中侧同时施力不仅不易导致磨牙的扭转,也使磨牙的旋转中心更加靠近根尖[15]。为更好的控制牙齿达到平行移动,在临床实际操作中,无托槽隐形矫治技术还可以通过增加附件等方式,用以改变力及力矩从而更好的实现其整体平行远中移动。

图4 第二磨牙牙周膜应力分布Fig 4 Stress distribution in pericementum of the second molar

牙周膜的应力分布在正畸过程中具有重要意义,在临床工作中,矫治器将力施加给牙齿,进而传递给牙周膜;通过一系列的生物力学反应影响牙槽骨改建[16-19],最终达到牙齿的移动目的,牙周膜应力的大小以及分布对牙齿的移动产生影响。通过对两组模型的牙周膜的应力分布的观察中可以发现,无托槽矫治器组的最大应力值高于固定矫正器组,这与唐娜等[20]和徐琳等[7]的研究一致,但其牙周膜的应力相对于固定矫治器荷载下的分布更加均匀和广泛。隐形矫治器就位通过龈向挤压,产生的瞬间力量较大,但就位后随着牙周膜的挤压移动,牙齿之间的间隙变大,矫治器的形变会减小,引起应力的减小,在临床上可以通过减少牙齿移动量,增加戴用时间以及使用弹性模量更优的膜片等方式减少瞬时最大应力。

在推磨牙远中移动的过程中,由于力的相互作用,近中支抗牙齿会产生反向的移动,常对矫正效果产生不利的影响。本研究结果显示,2 组模型中的支抗牙均有向近中移动的趋势,但相较于固定矫治器组,无托槽隐形矫治器组支抗牙的位移趋势更小,在前牙区尤其明显。在隐形矫治技术中,矫治器通过对全牙列的包裹,将支抗牙连成一个整体[14],使得在磨牙远移的过程中对支抗前牙的影响达到最小。在固定矫治器推磨牙的过程中,为避免支抗丧失,应当增加前牙支抗,比如采用种植支抗等形式,达到更好的临床效果。

综上所述,无托槽隐形矫治与固定矫治在推磨牙远移时均会产生磨牙产生远中倾斜移动趋势,均需要通过增加附件,调整施力角度等方式改善,在对于支抗牙的控制方面隐形矫治组优于固定矫治组。