CT动态血管成像术前评估脑膜瘤

肖华伟,徐 健,王相权,郑小丽

(1.浙江中医药大学研究生院,浙江 杭州 310053;2.浙江省人民医院放射科,浙江 杭州 310014)

脑膜瘤约占颅内原发肿瘤的13%~26%,外科手术切除为主要治疗方式。但脑膜瘤具有高血流灌注特征[1-2],术中出血较多,且切除程度影响肿瘤复发率[3]。术前准确评估肿瘤有助于临床制定更精确的手术计划,减少术中出血并改善预后。当前脑膜瘤术前评估多基于单一时间序列的3D-CTA静态数据。基于动态扫描数据的4D-CTA能显示解剖形态学动态变化,并提供血流动力学信息,具有重要临床应用价值[4-5]。本研究通过颅脑动态容积扫描以4D-CTA的方式显示脑膜瘤,探讨其对术前评估颅内脑膜瘤的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2016年12月—2018年10月于浙江省人民医院接受显微外科手术治疗的初诊脑膜瘤患者41例,后均经病理证实。排除心、肝、肾功能严重不全,明确碘对比剂过敏史,依从性较差或无法配合动态容积扫描者。最终34例患者纳入本研究,其中男15例,女19例,年龄43~75岁,平均(61.0±13.0)岁。

1.2 仪器与方法 采用Toshiba 320排Aquilion ONE容积CT扫描仪,全头颅动态容积扫描方式。以双筒高压注射器经上肢浅静脉注射非离子型碘对比剂碘克沙醇(320 mgI/ml)45~55 ml,流率5.0 ml/s,随后以相同流率注射生理盐水30 ml。动态容积扫描总采集时间为60 s,共获得19组容积数据。注射对比剂后延迟5 s启动扫描,获取第1组容积数据作为蒙片;延迟10 s进行动脉期扫描,共获得13组容积数据,每组容积数据间隔2 s;延迟39 s进行静脉期扫描,共获得5组容积数据,每组容积数据间隔5 s。扫描参数:第1组以管电压80 kV、管电流310 mAs采集容积数据,第5~10组管电压80 kV、管电流300 mAs,其余容积数据管电压80 kV、管电流150 mAs。所有数据均为轴扫描,机架转速0.75秒/周,层厚0.5 mm,层间隔0.5 mm,扫描范围160 mm。

1.3 图像处理及分析 ①3D-CTA:将全部时间序列容积图像导入Perfusion软件,时间-密度曲线自动识别动脉峰值期、静脉峰值期和瘤体强化峰值期容积图像,并对3组峰值期零时相的CTA图像进行融合、减影后传送至Vitrea FX后处理工作站,以半自动方式分割动脉、静脉、颅骨及瘤体,并进行最大密度投影(maximal intensity projection, MIP)和容积重建(volume rendering, VR)。②4D-CTA:将所有时间序列动态容积数据传送至Vitrea FX后处理工作站,利用“Brain perfusion”模块中的“4D-Vascular”子模块以时间序列MIP(time-MIP, tMIP)和时间序列VR(time-VR, tVR)后处理形式进行电影播放。见图1。

常规于前后位、侧位及左右斜位以留骨和去骨方式显示3D-CTA及4D-CTA图像,辅以切割、旋转,多角度评估脑膜瘤相关解剖信息。评估内容:①肿瘤大小,包括前后径、左右径、上下径;②肿瘤与周围颅骨的关系,周围颅骨是否完整或受肿瘤侵犯;③采用文献[6]方法对脑膜瘤供血动脉进行分型:Ⅰ型,单纯颈外动脉供血;Ⅱ型,颈内外动脉混合供血,颈外动脉供血为主;Ⅲ型,颈内和颈外动脉联合供血,以颈内动脉供血为主;Ⅳ型为单纯颈内动脉供血;④过路动脉与瘤体的关系(将过路动脉受压移位但边缘清晰定义为肿瘤未侵犯血管;过路动脉扭曲变形甚至狭窄且边缘模糊定义为血管受侵犯);⑤肿瘤引流静脉、大脑凸面脑膜瘤与周围静脉窦的关系,即有无受压、移位及畅通与否。

1.4 统计学分析 采用SPSS 22.0统计分析软件。对计量数据进行K-S正态性检验,符合正态分布者以±s表示,组间比较采用配对样本t检验;非正态分布者以中位数(上下四分位数)表示,比较采用Wilcoxon检验。计数资料以频数或百分比表示,以行×列表χ2检验比较2组肿瘤供血动脉类型,使用Fisher精确概率法检验2组评估肿瘤引流静脉差异。以患者为基数,电子病历手术记录为参照,分别计算不同后处理方法评估患者水平肿瘤侵犯颅骨和过路动脉的准确率;并采用配对四格表资料McNemar检验比较3D-CTA与4D-CTA的评估准确率。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

34例脑膜瘤,位于嗅沟2例,鞍结节6例,颅中窝底5例,前床突6例,蝶骨嵴7例,矢状窦旁5例,大脑镰旁3例;均顺利完成手术,术后病理示纤维型12例,上皮型9例,过渡型5例,砂粒型3例,混合型2例,血管型2例,脑膜皮细胞型1例。

3D-CTA、4D-CTA显示肿瘤前后径、左右径和上下径差异均无统计学意义(P均>0.05),见表1。术中24例颅骨受侵,以此为标准,3D-CTA、4D-CTA评估肿瘤侵犯颅骨的准确率分别为91.18%(31/34)和97.06%(33/34),差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 3D-CTA、4D-CTA所示肿瘤大小比较(cm,n=34)

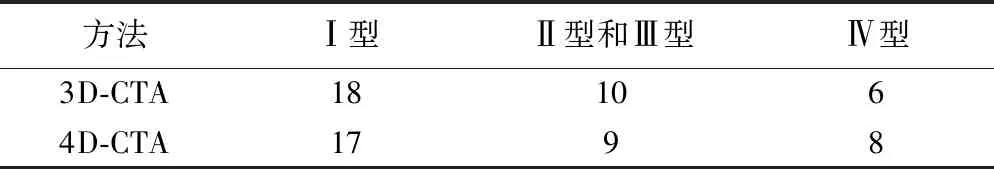

3D-CTA、4D-CTA所示肿瘤供血动脉类型差异无统计学意义(χ2=0.367,P>0.05),见表2。3D-CTA显示70.59%(24/34)有明确引流静脉,低于4D-CTA(32/34,94.12%,P<0.05)。术中发现24例有过路动脉,其中11支受侵犯,以此为标准,3D-CTA、4D-CTA评估肿瘤侵犯过路动脉的准确率分别为87.50%(21/24)和95.83%(23/24),差异无统计学意义(P>0.05)。

图1 患者男,73岁,鞍结节脑膜瘤 A~D为经3D-CTA后处理图像,E~H为经4D-CTA后处理图像 A.VR图像示瘤体包饶旁路动脉,未能完整显示穿行瘤体中的小血管; B.MIP图像亦未能完整显示小血管; C.瘤体包饶左侧颈内动脉虹吸部; D.肿瘤实体与颅骨欠清晰; E~G.连续3个单时间序列的tVR,F示瘤体内小血管,E、G均未能显示; H.瘤体与颅骨分界清晰,颅骨完整,未受侵犯

表2 3D-CTA、4D-CTA评估肿瘤供血动脉类型(例,n=34)

3 讨论

手术切除是脑膜瘤最主要的治疗方式,但多数脑膜瘤血供丰富,术中出血风险较高。颅底脑膜瘤与颅骨、周围重要血管和神经关系密切,切除难度较大[2,7],而窦旁脑膜瘤可能导致静脉窦狭窄,甚至闭塞形成静脉旁路,影响术式选择[8]。通过术前影像学检查观察肿瘤供血动脉及周围组织结构等有助于外科医师更准确地进行手术规划。

本研究分别以3D-CTA、4D-CTA对34例脑膜瘤患者进行术前评估。3D-CTA后处理采用动脉、静脉和肿瘤峰值期数据融合技术,可能加重部分容积效应对颅骨与肿瘤边界显示清晰度的影响,导致其评估肿瘤颅骨侵犯的效果不及4D-CTA。本组纤维型和上皮型脑膜瘤合计21例,术后复发风险高[7,9-10],且强化程度相对较低,多数据融合显像能更清晰地显示肿瘤边界,利于手术规划和改善预后。与3D-CTA技术不同,4D-CTA按采集时间顺序播放零时相CTA,以获取目标血管动态解剖学信息,受部分容积效应影响较轻,可更准确地显示肿瘤与周围颅骨的关系,其评估肿瘤是否侵犯颅骨的准确率高于3D-CTA。

脑膜瘤可由单纯颈外动脉、单纯颈内动脉或颈内外动脉混合供血。术前CTA检查可了解供血动脉,为是否选择术前动脉栓塞提供指导[11-12]。本研究结果提示,3D-CTA和4D-CTA均可显示肿瘤相关血管,其评估供血动脉差异无统计学意义,但4D-CTA评估引流静脉更有优势,且评估肿瘤是否侵犯周围血管的准确率更高。既往研究[13-14]表明,术前以3D-CTA评估肿瘤相关血管可显著降低术中出血风险和医源性损伤;但3D-CTA为静态影像,采集时相可能偏离实际最佳充盈时相,不利于显示较细小血管,且受限于时间分辨率和空间分辨率[8]以及颅内动脉穿行于颅骨内和部分肿瘤强化不明显等因素,3D-CTA所示肿瘤供血动脉与手术所见并不完全相符[14-15]。4D-CTA技术以动画形式播放时间序列的零时相CTA,可观察血管形态在脑动静脉循环周期内的动态解剖学变化,能一定程度上弥补3D-CTA显示小血管能力的不足。此外,类似于部分容积效应对颅骨与肿瘤边界的影响,3D-CTA的多时相融合技术也可能导致其对引流静脉、肿瘤侵犯血管的评估不及4D-CTA。而2种后处理技术评估过路动脉侵犯差异无统计学意义,可能与本组样本中过路动脉病例较少有关。在评估矢状窦旁脑膜瘤和大脑镰旁脑膜瘤周围静脉系统方面,2种后处理方式较一致,而既往研究[8,14,16]认为4D-CTA对于观察是否形成代偿性静脉侧支循环具有较高价值。此外,本研究中4D-CTA显示瘤体与过路动脉关系的准确率高于3D-CTA,弥补了3D-CTA扫描静态成像无法提供动态信息的缺陷。

本研究的不足之处:为单中心研究,且样本量较小;采用动态间隔容积扫描协议,CT数据采集与血液循环的持续流动并不完全契合,可能影响4D-CTA对于细小解剖结构的显示。

综上所述,4D-CTA能较3D-CTA提供更全面的脑膜瘤影像学信息,评估肿瘤侵犯血管及颅骨的准确性更高,有助于术前评估脑膜瘤。