新中国成立初期李富春的三次苏联之行

姜长青 雷扬

新中国成立初期,李富春三次到苏联进行谈判工作,时间分别为1950年、1952年和1956年。李富春三次访问苏联取得了重大成果,为新中国的经济建设争取到了宝贵的支持。

1950年:跟随周恩来去苏联参与中苏条约和贸易等谈判

第二次世界大战末期,苏联以出兵中国东北参加对日作战为条件,与美、英秘密达成《雅尔塔协定》,稍后又同中国国民党政府签订《中苏友好同盟条约》及其他协定,获取了在中国东北的大量特权。

参与毛泽东关于中苏条约的谈判

新中国成立后不久的1949年12月6日,毛泽东等乘专列出发前往苏联访问,苏联驻中国大使罗申、苏联专家组负责人柯瓦廖夫陪同赴苏。毛泽东这次出访苏联有着重大的使命,那就是订立《中苏友好同盟互助条约》。毛泽东于16日到达莫斯科。在莫斯科会见斯大林并举行中苏第一次会谈后,毛泽东于12月18日致电刘少奇提出:“请你和恩来商量并召集政治局诸同志加以讨论,目前是否有签订一个简单通商协定(包括新疆在内)规定每年交换货物的品种及总数量之可能与必要,以便决定恩来是否来此。”20日,中央政治局召开会议,同意毛泽东18日来电所提问题,并加以准备。21日,刘少奇和朱德、周恩来复电毛泽东:“今日政治局会议,大家赞成如果苏联同意现在签订关于旅顺、借款、航空及通商协定,恩来同志即去莫斯科一次。借款、航空两协定已有成稿,通商协定亦可将我们输出苏联货物及苏联输入中国货物的种类和大体数量提出,贸易部长亦可同恩来同志去莫一次。”

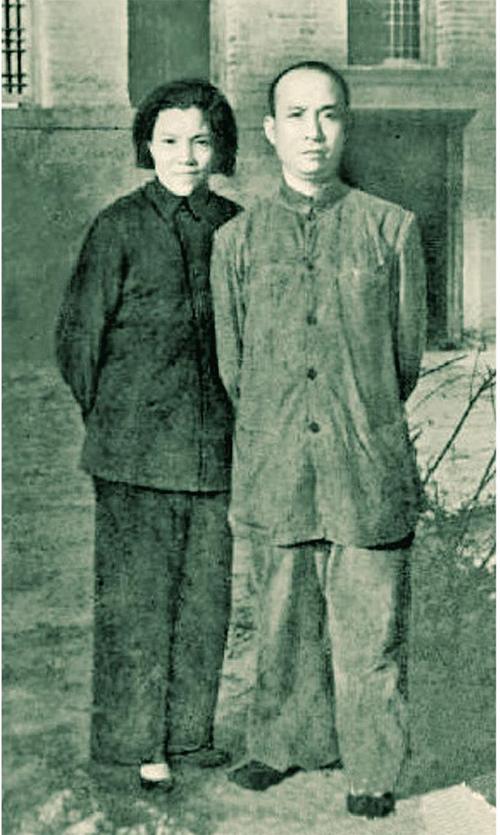

1941年,李富春与夫人蔡畅在延安

周恩来代表中共中央起草的电报说:“为便于商定1950年中的出入口货单,东北关系最大,除贸易部叶季壮前往外,毛主席曾提到富春是否需要前往,我们认为甚有必要,并望富春带领鞍山、小丰满、抚顺两三个负责工业的同志同往。”这也同签订中苏新约的谈判有关。

1950年1月2日,刘少奇致电建议毛泽东向苏联政府要求在新疆设立开发金属、石油的中苏合资股份公司,并提出:“这种事业可能不只在新疆,不只和苏联,和各新民主国家,在中国其他地方,也可能合办这种工厂和企业,甚至帝国主义国家内的团体和资本家也可能要求来办这种工厂和企业。但我们如果不主动表示要苏联来办,蘇联是不会要求我们办这种事业的,现新疆同志则要求苏联来办,我们是否向苏联作这种要求,请你考虑决定。”

1月5日,毛泽东致电中共中央:“请注意两件事:(一)改订中苏条约等项问题在政务院会议及政府委员会讨论时,请嘱到会人保守机密。(二)周率十余人动身以前,或在旅途车上,应召集这些人宣布纪律,不许乱说乱动,一切要听指挥。”

1月10日,周恩来率领中国政府代表团乘火车赴莫斯科,会同毛泽东同苏联政府谈判。代表团成员有时任中共中央东北局副书记、东北人民政府副主席的李富春,以及叶季壮、欧阳钦、吕东、张化东、伍修权、赖亚力等。

1月20日,李富春等随周恩来抵达莫斯科,旋即去毛泽东住所研究中苏会谈问题。

1月22日,李富春参加了毛泽东同斯大林进行的第三次会谈,商谈内容涉及中苏签订新约和两项协定问题。斯大林提出:现有协定,包括条约在内,都应修改,尽管我们曾经认为还是保留好。这些条约和协定之所以必须修改,是因为条约的基础是反对日本的战争。既然战争已经结束,日本已被打败,形势发生了变化,现在这个条约也就过时了。毛泽东说:我们应当通过条约和协定来巩固我们两国现有的友好关系。友好同盟条约应当把保证我们两国繁荣昌盛的东西固定下来,而且还应当规定必须防止日本侵略的重演。这两点是我们的新条约同现有条约的根本区别。新的条约应当包括政治、经济、文化和军事方面的合作,其中最重要的是经济合作。毛泽东还提出,在新的条约中应当规定就国际问题两国进行磋商的内容。斯大林说:签订友好合作条约时加进这一条是不言而喻的。根据毛泽东和斯大林商定的解决各项问题的原则及工作方法,从1月23日起,主要由周恩来、李富春、王稼祥同米高扬、维辛斯基、罗申进行具体谈判。

1月23日,在毛泽东指导下,周恩来、李富春、王稼祥开始同苏方代表米高扬、维辛斯基、罗申进行谈判,谈判内容主要是新条约和各项协定。

1月24日,毛泽东同周恩来、李富春、王稼祥研究中苏同盟条约的具体条款,由周恩来起草新的中苏友好同盟条约草案,在条约名称上增加“互助”二字,经毛泽东同意后,将《中苏友好同盟互助条约(草案)》送交维辛斯基。苏方对条约草案没有提出原则修改,只在文字上作了些改动。

1月25日,毛泽东致电刘少奇,指出:“二十四日,经我们起草的中苏友好同盟互助条约草案送交维辛斯基。现正起草第二个文件,即关于旅顺大连中长路协定,大约今日可以完成草案,并已决定在三天内准备好第三个文件,即中苏易货协定。总之,工作是颇为顺利的。”“兹将中苏友好同盟互助条约草案发上,请中央加以讨论,并以意见电告。请勿外传。”接到毛泽东来电的当日,刘少奇就主持召开中共中央政治局会议讨论并同意《中苏友好同盟互助条约(草案)》,并电告毛泽东。

1月31日,毛泽东致电刘少奇:“(一)中苏友好同盟互助条约一件,中苏关于中长路、旅顺口、大连协定一件,附议定书一件,贷款协定一件,附议定书一件,以上五件草案均经双方看过修改过,今日再谈一次即可大体定案。”

2月14日,毛泽东同斯大林共同出席了在克里姆林宫举行的《中苏友好同盟互助条约》和《中苏关于中国长春铁路、旅顺口及大连的协定》《中苏关于苏联贷款给中华人民共和国的协定》的签字仪式。

主导中苏贸易等谈判

李富春同王稼祥一同协助周恩来参加中苏新约及协定的谈判,还在中央贸易部部长叶季壮生病缺席的情况下主持中苏贸易谈判。在毛泽东、周恩来等乘专列回国后,李富春继续留在莫斯科主持谈判此前中苏谈判中没有结束的问题。

1950年2月27日,周恩来代替毛泽东起草的致刘少奇并中央政治局的电报指出:“我们走后,尚有贸易问题,民用航空问题,军事问题,专家合同问题留待解决,故将富春及东北、新疆各同志加上叶季壮、伍修权、沈鸿、李强、苏农官等二十二人,另刘亚楼等三人均留下,并由富春、稼祥、亚楼、季壮、赛福鼎组成代表团,富春负总责,继续商谈上述各项问题。”

李富春一方面不断向中央请示汇报,加强和中央的沟通,按照中央确定的大政方针和原则来指导推进谈判工作,另一方面也为中央决策提供尽可能多的资料,经常把代表团的意见、建议向中央和国内报告。李富春等人认为由于苏联在经济、军事方面都强于中国,中苏谈判是两个实力差距较大国家的谈判,中方应对同苏方达成有利于中国的条款进行积极争取,如中苏新约和关于中国长春铁路、旅顺口及大连协定的签订和关于贷款协定等方面;中苏双方就贸易问题、新疆经济合作问题、民用航空问题、军事问题、专家合同问题的谈判等。李富春针对向苏联军事订货增加、外汇支付困难的问题,向国内请示,陈云、薄一波提出三项办法:减少向苏联的民用品订货;增加对苏花生、桐油、锑、猪鬃的出口;将大豆等出口资本主义国家有困难的农产品转销苏联。李富春关于进出口货物的价格问题向中央请示后,同意此次采用谈判价格。李富春在整个谈判过程中,既强调团结友好,努力发展中苏互助合作关系,又坚持原则维护中国利益,不为对方的单方面意愿所左右,为谈判成功作出了重大贡献。

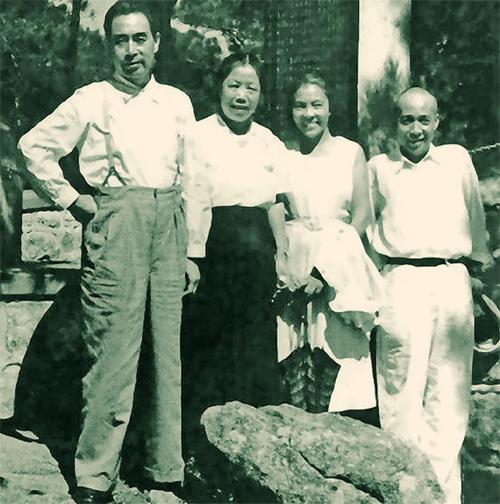

周恩来夫妇与李富春夫妇

经过两个月左右的艰苦谈判,中苏两国政府代表签订了《中苏关于在新疆创办中苏有色及稀有金属股份公司的协定》《中苏关于在新疆创办中苏石油股份公司的协定》《中苏关于建立中苏民用航空股份公司的协定》《中苏贸易协定》以及其他相关协定和合同。此外,李富春还主持了苏联援助中国东北工业几十个项目的谈判工作,涉及钢铁和机械工业、汽车制造、有色金属等重工业以及造纸等轻工业,在谈判中发挥了决定性的作用。

1952年:访问苏联寻求苏方对中国“一五”计划的帮助

随着中国经济恢复的逐渐推进和抗美援朝战争形势的逐步稳定,毛泽东于1952年7月26日致电斯大林说:我们现决定由周恩来、陈云、李富春、张闻天、粟裕五同志组成中国政府代表团赴苏,向您报告抗美援朝工作及中国国内三年来的重要情况和今后五年建设计划的总方案,并向苏联政府商谈下列各项问题:一、向苏联政府提议缔结中苏继续共同使用旅顺口海军基地,延长苏军驻在旅顺口地区期限的新协定;二、缔结中苏两国(或中苏蒙三国)对修中蒙苏之间从集宁(今属乌兰察布市)经乌特(指扎门乌德)到乌兰巴托直通乌兰乌德的铁路协定;三、缔结中苏两国关于在中国种植橡胶的技术合作协定;四、请求苏联政府对于中国的地质勘测、工业设计和装备、器材订货及技术援助等项给以帮助;五、请求苏联政府对于中国的国防建设、军事装备、兵工生产、通信设备及朝鲜作战的军火补充等项给以帮助;六、请求苏联政府对中国五年建设计划中对苏贸易订货的差额给以贷款援助。

参与周恩来等与苏方的会谈

1952年8月17日,周恩来率领中国政府代表团抵达莫斯科。周恩来在苏联逗留了一个多月,其间同斯大林进行了两次会谈,并与苏联专家进行了广泛深入的接触。周恩来在与斯大林的会晤中还专门就“一五”计划的编制请教了斯大林。斯大林指出,“一五”计划草案中规定工业总产值每年递增20%太高了,应降到15%或14%。他还说,计划不能打得太满,要留有后备力量,以应付意外困难;对中国第一个五年计划所需的设备、贷款和专家,一定给以援助,但具体给什么不给什么,现在还不能说,还需要经过工作人员用两个月时间加以计算之后才能说。

9月9日,陈云同李富春起草致薄一波、叶季壮电,指出:苏方要用两个月时间对我们五年计划的新设计项目加以核算,不论核算结果如何,我们五年的对苏出口计划不应变更,以使我国外汇情况处于主动地位。9月15日,中国政府代表团和苏联政府发表谈判公报。公报指出,苏联政府在1952年底以前将共同管理中国长春铁路的一切权利以及属于该铁路的全部财产无偿地移交中国政府并完全归其所有。9月22日,陈云同周恩来等中国政府代表团部分成员离开莫斯科回国。

同苏联国家计委的会谈

周恩来等回国后,李富春和部分工作人员留在苏联,继续同苏方有关部门广泛接触,征询对中国“一五”计划的意见,商谈苏联援助的具体项目。苏联援华总顾问阿尔希波夫召开了连续3天的专家会议讨论中国经济建设问题。1953年1月5日,苏联国家计委同中国政府代表團举行了首次小组会谈,中苏分别由李富春、苏联国家计委主席萨布洛夫主持,全面研究了中国的建设计划,如经济发展速度,重工业、铁路的发展规模等。这次小组会谈后,苏联国家计委专门成立了包括李富春,苏联国家计委主席、第一副主席,对外贸易部代理部长、总顾问等5人组成的中心小组,研究审查中国“一五”计划中需要解决的问题。

中国方面基于前两年工业产值年均增长43.8%的速度,提出工业产值年均增长20%的速度,但苏方认为20%的增长速度仍然过高,是不能持久的。另外,苏方对钢铁、有色金属、化工、建筑材料、煤矿、石油、电力、机器制造等企业的新建、扩建规模,以及选择的厂址等都提出建设性的具体意见。

2月1日晚,萨布洛夫再次约请李富春商谈,建议中国对五年计划的任务、资料反复研究,最好提二三个方案比较一下;技术干部和技术工人培养是中国五年计划中的薄弱环节,落后的设计工作也需要提升;搞建设一定要把地质资料搞清。李富春认为萨布洛夫的意见是慎重的、负责的、中肯的,表示完全赞同。李富春、张闻天等表示,萨布洛夫的意见是对的,第一个五年计划要稳,以便抓住重点,建立基础,从而培养一批工业化的人才,积累建设经验,搞清资源,如此,则日后的速度可快。李富春要求各小组根据这些原则对原方案进行修改补充后,同苏方举行第二次面谈。

1952年8月至1953年6月,李富春还利用工作之便,比较全面地了解苏联计划工作的方式、组织形式、工作制度,还虚心地向苏方学习经济知识,了解经济发展规律和苏联社会主义建设的经验教训,对计划工作有了比较深入的了解。1953年6月李富春回国后,在编制“一五”计划、组织156项工程建设的同时,对进一步完善计划工作,提高计划工作的水平进行了积极的探索。在他的领导下,国家计委在中财委制定的关于国民经济计划编制暂行办法的基础上,根据当时的生产力发展水平、所有制结构、计划工作的其他条件,制定了《关于编制经济年度计划暂行办法》,于8月5日经中共中央批准试行。规定比较符合当时的国情,对不同经济成分采取不同的管理办法,体现了计划管理的必要性和灵活性。这个时期,中国计划工作的方法、表格、制度主要是学习苏联的经验。这种学习对尽快掌握经济发展规律,提高工作水平是必要的,但由于缺乏经验,也存在脱离国情、盲目照搬苏联的倾向。

1956年:去苏联商谈“二五”计划及寻求苏联援助

中国第一个五年计划进展顺利。到1956年,“一五”计划的很多指标已经完成或基本完成。这个时期,中央把编制“二五”计划的任务提上了日程。1956年6月19日,李富春率领中国代表团赴莫斯科。此次苏联之行,主要目的有两个:一是商谈中国第二个五年计划轮廓草案,二是寻求苏联援助问题。李富春率领的中国代表团和苏联方面的谈判分两个阶段。第一个阶段是分组会谈,分两个组:一个是谈计划,对方以苏联国家计委、经委和经济联络总局为主;一个是谈项目,对方以苏联有关各部和经济联络总局为主,中国方面则是按专业将国家计委和有关各部负责人组织在一起参加会谈。会谈的方式一般先由中国方面说明情况,再由苏联方面提出问题,然后由苏方在小组中提出意见,经双方交谈后报告综合组,由综合组进行总的平衡和研究。第二个阶段是由苏联方面提出对中国“二五”计划轮廓草案的初步意见,并对中国方面请求苏联援助项目给出初步答复。

中国“二五”计划的草案及苏联援助项目安排

李富春是带着“二五”计划轮廓草案的第一方案去苏联的。7月20日,李富春在苏联国家计委作了《关于中华人民共和国第二个五年计划轮廓草案的说明》。李富春在这个说明中介绍了中国第一个五年计划的执行情况,第二个五年计划的基本任务和主要指标、第二个五年计划轮廓草案中的几个问题、轮廓草案中几个尚未确定的因素。李富春在说明中解释,这个方案只是轮廓草案,还要再作修改,并提交中共八大会议审查,作为党的建议通过。因此这只是建议的初稿,有许多地方还研究得不透,对某些可变因素还考虑得不够,还需要作若干次修改。苏方在第一阶段综合小组会谈中认为,这个轮廓草案是积极的,但是过分紧张了一些,计划根据还不够充分,在国民收入中积累的比例高(占26%),财政收入不可靠,物资平衡上缺口多,某些技术经济指标也定得太紧,实现计划物资保证不够充分。

李富春带去的中国请求苏联援助项目的方案中,原定在“二五”计划期间委托苏联设计项目是236项。谈判开始前,双方核对项目数字时,减去2项,增加3项,增减相抵,共237项。谈判过程中,中方根据会谈情况和各有关部门的意见,主动撤销27个项目,增加9个项目,总数改为219个。在专业小组同苏联国防工业有关部门进行商谈时,双方又同意撤销11个项目,增加9个项目,这样,又改为217项。在各专业小组进行商谈时,苏联方面各部的态度一般是积极的。在苏方内部汇报时,苏联各部愿意承担设计并供应设备的项目约占项目总数的80%,其他20%的项目,有些苏方可能要转请东欧各国给以援助,有些要由中方承担总交货人,而由苏方给以技术援助,有些则建议由中方重复利用自己的设计,有些建议取消。

苏方对中国“二五”计划草案的建议

8月17日,李富春同蘇联国家计委巴亦巴可夫和巴乌金进行会谈。巴乌金主要谈对“二五”计划轮廓草案的意见。他表示对这个草案所规定的发展国民经济的方针、任务和基本道路没有意见,但是感到这个计划相当紧张,对草案规定“二五”计划时期积累率由“一五”时期的22%提高到26%,同时还要使居民收入增加1/3表示疑问,认为在这样紧张的情况下增长速度又这样快,是否会造成很大困难;农业计划要超额完成是困难的,特别在农业的收获量方面;物资平衡方面有很大差额,有些重要物资的平衡有赤字;基本建设投资比“一五”时期增加近两倍,这样的增长比例太大了。巴乌金建议减少基本建设的投资,并且首先从降低机器制造业的发展速度和投资着手,以缓和整个计划的紧张情况。巴亦巴可夫主要谈了对中国请求苏联援助的答复,既表示诚心诚意地援助中国,也解释了苏联在这方面存在一定困难。

巴亦巴可夫谈了对中国“二五”计划轮廓草案的看法。他说:“虽说第二个五年计划的农业指标定得偏高,但定低了也不成。因为中国的人口在第二个五年要达到7亿,每人都要吃饭。因此,大力发展农业来满足人民需要的问题,还是要全面提出,否则人民是不会感谢我们的;这个问题必须解决,否则没有大米面包就不算是社会主义。现在的指标虽说是紧张一些,但我们没有要急剧削减的意思,因为我们在这方面有痛苦的教训。你们可以看到我们现在是用多大的努力来改正这方面的缺点。因为没有土豆,社会主义是建设不起来的。”

李富春说:“关于第二个五年计划的轮廓草案,我们自己也觉得各方面是很紧张的。从生产指标、发展速度、基本建设投资、建设规模、物资平衡和财政平衡等方面来看,巴乌金同志的意见都是很对的。联系国民收入中积累的比例、劳动生产率的提高、成本的降低、人民生活的提高等指标也都值得重新考虑。”李富春表示:“根据巴亦巴可夫和巴乌金同志的意见,上面所讲的几个因素和我们自己在研究计划中的体会,这个轮廓草案是必须修改的,而修改的结果则是要降低。”“八大的建议中所以要少定指标,就是为使我们不致陷于被动。”

苏方提出的问题,李富春也一直在进行考虑,他于6月27日致信毛泽东、中共中央,提出对编制“二五”计划的建议,供中央参考。这些问题是:

(一)以1967年基本上完成工業化和相应地发展农业的任务为标准,将第一方案中工农业生产指标加以审查,适当降低。根据生产指标,一面计算建设规模,调整建设项目及其进度,一面计算财政收入。(二)工业方面要抓住对工业化有决定意义的建设项目,如钢铁、石油、有机化工,特别是制造重要设备的机械工业。必须把和平和战时生产结合、现有企业和新建企业结合来考虑,农业方面可以放慢农业机械化的步骤。这不但可以节省国家投资,也可以保证农民个人收入的增加。在交通运输方面,有些单纯国防性的铁路和公路可以推迟点时间修。(三)国防开支在第二个五年计划时期压缩到500亿元以下,一般的国防建设和普通装备的要求是否也可以放慢点,这样不但可以解决经济建设和国防建设的矛盾,而且可以使国防建设能集中力量于发展导弹、原子弹的研究及飞机和无线电的发展上。建议中央讨论一次作出决定,否则第二个五年计划是不好制定的。(四)科学规划不但在原则上而且要在具体的研究机构建立上明确重点,并且在有些部门特别是机械工业部门,要把科学技术研究和设计结合起来。科学规划如何有步骤地和第二个五年计划结合,建议中央指定陈毅、黄敬、薛暮桥等同志先研究一下,再将具体方案带莫。(五)航空委员会的规划也要和第二个五年计划结合,并一并来谈判。

信中所提出的降低生产指标、放缓建设进度、调整基建规模等建议,李富春在国内就已经考虑到了;有些他在国内有所考虑,到苏联时又进行了进一步的思考,如国防开支、国防建设方向等方面。

9月3日,李富春结束在苏联的商谈工作,返回北京。李富春回国前,关于第二个五年计划的建议和关于第二个五年计划建议的报告,已在周恩来直接主持下完稿。建议和报告初步总结了中国几年来经济建设的经验教训,提出了注意综合平衡、既积极又稳妥可靠的“二五”计划的方案。9月15日,陈云出席中央人民政府委员会第26次会议,听取并批准了中财委副主任李富春作的《关于与苏联政府商谈苏联对我国经济建设援助问题的报告》。

李富春在新中国成立初期的三次苏联之行,分别就中苏经贸关系中的重大问题,中国的“一五”“二五”计划中的重要项目和实施,寻求苏联方面的建议和支持。苏联也给予了中国在项目、资金、技术和经验等方面的大力支持,这为中国顺利推进“一五”计划奠定了坚实的基础。李富春在同苏联方面交往中所表现出来的虚心真诚的态度、务实高效的工作作风以及高度的政治责任感令人敬佩,这也是促使中苏谈判成功的重要因素。