外源益生菌对塑料袋发酵全株青绿玉米霉变的影响

李川皓,刘艳艳,金娉婷,赵红波,李会荣,王星凌,盛清凯

(1.山东省农业科学院畜牧兽医研究所/山东省畜禽疫病防治与繁育重点实验室,山东 济南 250100;2.山东省农业科学院生物技术研究中心,山东 济南 250100;3.山东省饲料质量检验所,山东 济南 253600)

目前国家大力实施粮改饲战略。粮改饲,以全株青贮玉米为重点。玉米,我国种植面积最大,为主要粮饲作物。过去常用青贮池或青贮窖将蜡熟期或完熟期的全株玉米青贮后饲喂牛羊,目前也用塑料袋或吨包将乳熟期的全株青绿玉米厌氧发酵后饲喂生猪[1]。全株青绿玉米塑料袋发酵与蜡熟期、完熟期全株玉米青贮池青贮存在异同。差异之处在于:前者全株玉米一般乳熟期收割,粉碎至0.2~0.5 cm小段,添加外源菌,厌氧发酵7 d后饲喂生猪;后者全株玉米一般蜡熟期或完熟期收割,粉碎至1~3 cm小段,发酵2个月后饲喂牛羊。相同之处在于:二者全株玉米皆易与氧气接触霉变。塑料袋发酵霉变的全株玉米常含有白色斑块或菌丝,其霉变的菌种属性未见报道,霉变机理也不清楚。塑料袋发酵全株玉米时,常常添加外源乳酸菌、枯草芽孢杆菌等[1],用以提高营养品质及达到保鲜、长期贮存的目的,但外源菌对其霉变的影响尚不清楚。霉变不但降低青贮玉米的营养品质,还容易导致家畜疾病的发生[2]。青贮玉米霉变真菌主要为酵母[3]及霉菌[4]。本试验旨在确定塑料袋发酵全株青绿玉米中霉变真菌的菌种属性,研究外源菌对霉变全株青绿玉米中菌、酶等指标的影响,探讨霉变及影响机理,为粮改饲提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

乳熟期的全株青绿玉米,临邑绿叶种猪场提供。枯草芽孢杆菌和乳酸菌,其含量分别为1×109cfu/g和1×107cfu/g,皆由山东省农业科学院畜牧兽医研究所提供。TIANGEN真菌提取试剂盒,北京天根生化科技有限公司生产。丙二醛、羟自由基、过氧化氢酶、过氧化物酶、总抗氧化能力、柠檬酸合成酶、乳酸脱氢酶、NADH氧化酶试剂盒,皆由南京建成生物工程公司生产。微生物培养基,由北京陆桥技术股份公司生产。麸皮等,市场购买。

1.2 试验设计

试验于2019年9月进行。采用2×2析因试验设计。将刚收割的乳熟期全株青绿玉米粉碎至0.2~0.4 cm,然后与30%的麸皮混合。将混合物随机均分为对照组(CG)和试验组(TG)。对照组不添加外源菌,试验组添加外源菌,外源菌添加量为0.1‰。外源菌为枯草芽孢杆菌和乳酸菌的混合菌,其含量分别为1×109cfu/g和1×107cfu/g。将对照组及试验组各自均分10份,分别装入塑料袋中在同等条件下厌氧发酵。每组10袋,每袋高0.8 m、直径0.6 m、重约70 kg。厌氧发酵0、7、15、45 d分别开袋,每次开袋5 min,开袋后重新排气扎口。试验中,发酵第45 d,各组外观皆无霉斑出现。

厌氧发酵第90 d袋口及塑料袋侧壁出现霉斑。塑料袋扎口处霉斑最大,为整个霉斑,成白色,直径约为10 cm。塑料袋侧壁多处出现霉斑,白色,霉斑直径约为2 cm。当天剪开塑料袋快速剥离对照组和试验组直径为2 cm左右的霉斑,分别记为对照组霉斑样品(CG-M)和试验组霉斑样品(TG-M),并液氮保存带回实验室进行真菌多样性分析。以霉斑圆点为核心,选取周边距圆点7 cm处有代表性位点三处,取对照组和试验组无霉斑样品100 g,分别为对照组无霉斑样品(CG-NM)和试验组无霉斑样品(TG-NM),液氮保存带回试验室进行分析。

1.3 试验方法

1.3.1 霉斑真菌18SrDNA基因全序列的克隆和分析 使用真菌提取试剂盒进行DNA抽提。以nu-ssu-0817、NS8为扩增引物,扩增真菌18S rDNA基因部分序列1 000 bp左右。PCR反应体系(50μL):DNA 2μL,EX Taq 0.25μL,10×Buffer 5μL和2μL的nu-ssu-0817(10μmol/L)、2μL的NS8(10μmol/L),加水至50μL。PCR程序:95℃预变性3 min,32次PCR循环(95℃变性45 s,55℃变性45 s,72℃变性90 s),最后72℃延伸10 min,10℃保存。将回收后的2μg PCR产物与PMD18-T载体16℃过夜连接,10μL连接产物全部加入至100μL DH5α感受态细胞中,冰上放置30 min;42℃热激45 s后,放置冰上1 min,加入890μL AMP阴性培养基,37℃振荡培养60 min,取100μL铺板。构建3个18S rDNA克隆库。从每个样品克隆库中挑选100个克隆子PCR扩增跑琼脂糖凝胶进行克隆子筛选,对筛选出的克隆子进行测序(正反两个方向)、序列组装、拼接,得到完整18S rDNA序列,然后在NCBI数据库中BLAST分析鉴定真菌菌种的属性。

1.3.2 菌、酶及自由基等指标检测 检测时将样品与水按重量比1∶9混合,浸泡30 min后3 000 r/min离心,取上清液进行菌、酶等指标检测。乳酸菌、酵母、霉菌,采用平板计数法,乳酸菌为MRS培养基培养,霉菌及酵母采用CM123马铃薯-葡萄糖琼脂培养基培养。丙二醛、羟自由基、过氧化氢酶、过氧化物酶、总抗氧化能力、柠檬酸合成酶、乳酸脱氢酶、NADH氧化酶,按试剂盒要求检测。

1.4 数据处理

采用SAS v9.2软件对所有数据进行处理。采用TWO-WAY ANOVA进行方差分析,采用Student-Newmnan-Keuls法进行多重比较,P<0.05为差异显著,P<0.01为差异极显著。

2 结果与分析

2.1 霉变全株青绿玉米真菌属性与多样性分析

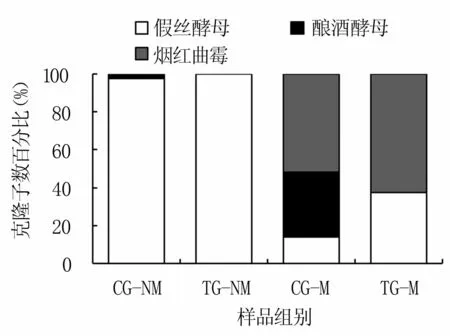

从分析结果(表1)看出,霉变全株青绿玉米的真菌为假丝酵母、烟红曲霉和酿酒酵母。

表1 霉变玉米的真菌属性

由图1看出,CG-NM组与TG-NM组相比,CG-M组与TG-M组相比,加菌组中真菌种类皆减少酿酒酵母。CG-NM组与CG-M组相比,TG-NM与TG-M组相比,霉变组中的真菌皆增加烟红曲霉。

图1 霉变全株玉米真菌多样性分析

2.2 添加外源菌对霉变全株青绿玉米菌群的影响

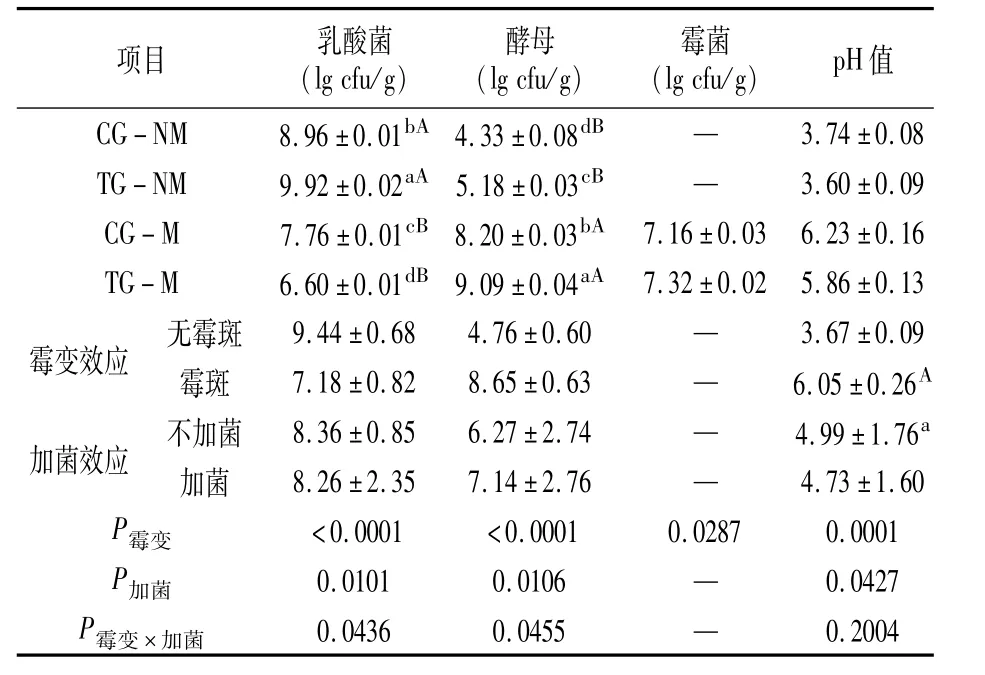

由表2看出,对于乳酸菌而言,霉变效应、加菌效应及二者的互作效应皆显著(P<0.05)。霉变及加菌皆降低乳酸菌的含量,四组样品中TGNM乳酸菌含量最高,TG-M 乳酸菌含量最低。对于酵母,霉变效应、加菌效应及二者的互作效应也皆显著(P<0.05)。霉变及加菌皆升高酵母的含量,四组样品中TG-M 酵母含量最高,CGNM酵母含量最低。对于pH,霉变效应及加菌效应皆显著(P<0.05),但二者互作效应不显著(P>0.05),霉变极显著升高pH(P<0.01),而加菌相反(P<0.05)。

表2 外源菌对霉变全株青绿玉米菌群及pH值的影响

2.3 添加外源菌对全株青绿玉米自由基及清除剂的影响

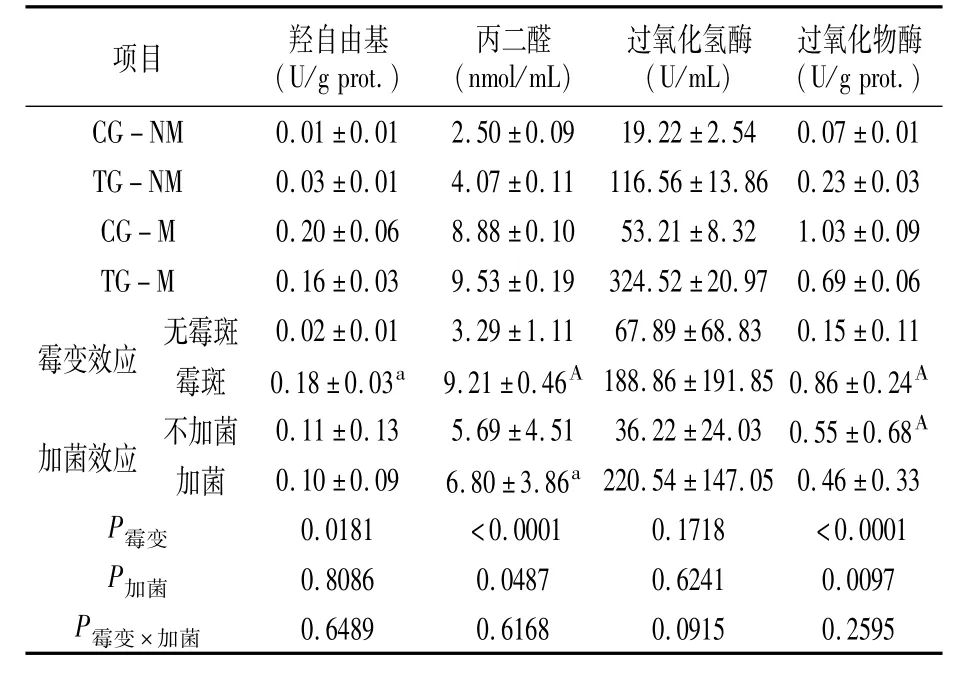

由表3看出,对于羟自由基而言,霉变效应显著(P<0.05),而加菌效应及二者互作皆不显著(P>0.05),霉变提高羟自由基含量。对于丙二醛,霉变效应、加菌效应显著,二者皆升高丙二醛含量(P<0.05)。对于过氧化氢酶,尽管霉变和加菌皆升高过氧化氢酶含量,但霉变及加菌效应皆不显著(P>0.05)。对于过氧化物酶,霉变效应及加菌效应皆极显著(P<0.01),霉变增强该酶活性,而加菌相反(P<0.01)。

表3 外源菌对霉变全株青绿玉米自由基及清除剂的影响

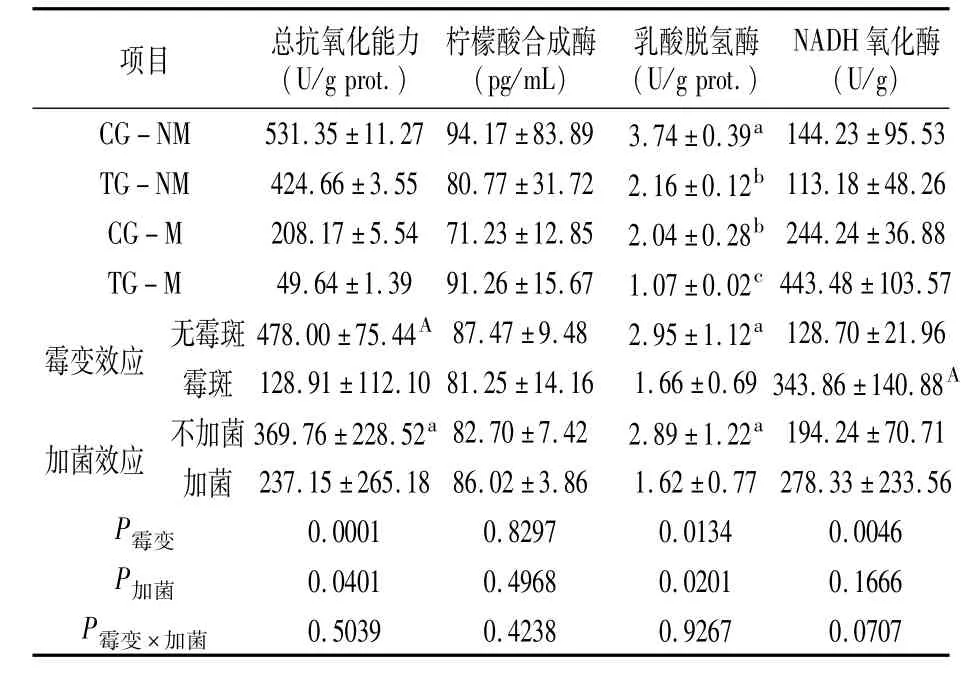

2.4 外源菌对全株青绿玉米总抗氧化能力及酶活的影响

由表4看出,对于总抗氧化能力而言,霉变及加菌皆显著降低全株玉米的总抗氧化能力(P<0.05),二者无互作(P>0.05)。霉变及加菌对于柠檬酸合成酶皆无影响(P>0.05)。对于乳酸脱氢酶,霉变及加菌皆降低该酶活性(P<0.05)。对于NADH 氧化酶,霉变升高该酶活性(P<0.01),而加菌对该酶活性无影响(P>0.05)。

表4 外源菌对霉变全株青绿玉米抗氧化能力及酶活的影响

3 讨论与结论

关于塑料袋发酵霉变玉米的真菌研究未见报道。目前普遍认为酵母[3]、霉菌[4]等真菌及好氧菌导致了青贮全株玉米霉变。本试验发现塑料袋发酵霉变全株玉米的真菌为酵母和霉菌,这和全株玉米青贮霉变真菌相似,差异之处在于酵母、霉菌类型不同。本试验中塑料袋发酵玉米真菌为假丝酵母、酿酒酵母和烟红曲霉,而青贮霉变真菌为假丝酵母、汉逊酵母、粉红掷孢酵母、深红酵母等酵母[5]及烟曲霉[6]、青霉[7]等霉菌。塑料袋发酵玉米霉变后烟红曲霉菌增多,这可能与霉变初期主要为酵母发挥作用、霉变后期主要为霉菌发挥作用有关[8]。添加外源菌后全株玉米中减少了酿酒酵母,可能原因为乳酸菌[9]或乳酸等有机酸[10,11]杀灭了酿酒酵母,这和本试验添加外源菌后pH降低的结果相一致。

目前未见塑料袋发酵全株玉米霉变效应和加菌效应关于乳酸菌及酵母的报道。本试验中添加外源菌增加了未霉变玉米中乳酸菌含量的结果,与青贮结果[11,12]一致。本试验中霉变及添加外源菌皆降低霉变玉米中乳酸菌的含量、增加酵母的含量,且二者互作显著,推测其主要原因可能为乳酸菌被耐酸性的酵母利用[9,11],也可能与乳酸菌自身厌氧且中间多次取样导致乳酸菌衰减有关[13]。乳酸菌和酵母之间的关系有待进一步验证。

全株玉米霉变,表面看是霉菌作用的结果,实质仍是自由基代谢紊乱的结果[14,15]。正常情况下自由基的产生与清除保持平衡,当该平衡被破坏时饲料或食物变质。本试验中全株玉米霉变,即升高了羟自由基、丙二醛的含量,也升高清除剂过氧化氢酶、过氧化物酶的含量,但总抗氧化能力降低,表明自由基相对过量产生,这与自由基紊乱导致食物变质、疾病病变的常规一致[16]。本试验中添加外源菌降低了霉菌全株玉米总抗氧化能力的结果与外源菌降低霉变玉米中乳酸菌含量的结果相一致,推测总抗氧化能力降低与乳酸菌含量降低有关。

自由基的产生及清除与电子转移有关。柠檬酸合成酶、乳酸脱氢酶及NADH氧化酶皆是糖酵解中的关键酶,其中乳酸脱氢酶主要作用是催化乳酸氧化为丙酮酸,将氢转移给NAD变成为NADH;NADH氧化酶催化NADH氧化为NAD+,同时将O2还原为H2O或H2O2。目前未见霉变效应及加菌效应关于乳酸脱氢酶及NADH氧化酶的报道。本试验霉变降低全株玉米乳酸脱氢酶及升高NADH氧化酶的活性,应与H+与O2-有关,这与霉变导致羟自由基、丙二醛升高的试验结果相一致。外源菌降低乳酸脱氢酶及升高NADH氧化酶的活性,其机理不清,但该结果与外源菌降低过氧化物酶及总抗氧化能力的结果相一致——由于乳酸脱氢酶及NADH氧化酶广泛存在于乳酸菌[17,18]中,推测其影响机理可能与乳酸菌被耐酸性的酵母利用[9,11]有关。由于添加的外源菌中除乳酸菌外还含有枯草芽孢杆菌,枯草芽孢杆菌对霉变的影响有待深入研究。