野山参性状特征及常见混伪品鉴别

傅 颖

(上海市医药学校, 上海200135)

人参是中国传统名贵药材,来源于五加科植物人参Panax ginsengC.A.Mey.的干燥根与根茎,属多年生草本。郭沫若主编的《甲骨文合集》 就记载有象形文字“参”。《神农本草经》 将人参列为上品,《道藏》 将人参列为九大仙草之一,《本草纲目》 称人参为神草。在中国古代人参均来自野外,长于深山密林,故当时的人参均为野山人参,即“野山参”。随着需求不断提升、使用量持续增加,已有的野山人参资源已无法满足市场需求,而野生环境周期长、采收不易的客观因素也使得野山参的货源进一步紧缺。为了保护野生资源,纯野外生长的人参已被列入国家一级保护植物[1],自2005 年起《中国药典》 也不再收载野山参名录,取而代之的是人参项下的林下山参,特指“人工播种,于山林野生状态下自然生长的人参”[2]。国家标准管理委员会2015 年发布的(GB/T18765-2015) 《野山参鉴定及分等质量》 和上海市中药行业协会2016 年发布的《上海市中药行业野山参等级规格(试行稿) 》 则都将野山参定义为“播种后,自然生长于深山密林15 年以上的人参”[3]。由此可见林下山参包含了人工播种后,自然生长于深山密林15 年以上的野山参。

现在市场上的野山参,其实就是人工播撒籽后,野外生长15 年以上的林下山参,其内涵符合《野山参鉴定及分等质量》 标准中的定义,因此本研究将以GB/T18765-2015标准为检验依据展开。由于野山参的市场定价与其外观形态和完整性高度相关,因此对野山参鉴别时,仍以传统经验鉴别技术为主,通过外观等性状特征的对比,综合做出判断,以减少对原药材的破坏。总结野山参的性状特征,分析市场上常见的野山参混淆品及伪品,归纳出野山参的性状鉴别要点,以期为野山参的真伪鉴别提供参考。

1 野山参的性状特征

野山参,主要生长在长白山及大、小兴安岭区域,位于东经117°~137°,北纬40°~48°范围内的深山老林中。种植土壤富含有机质及岩石碎块或石砾,排水透气良好的山地灰化土的微坡或斜坡上。畏强光烈日,喜漫射光,散射或较弱的阳光。

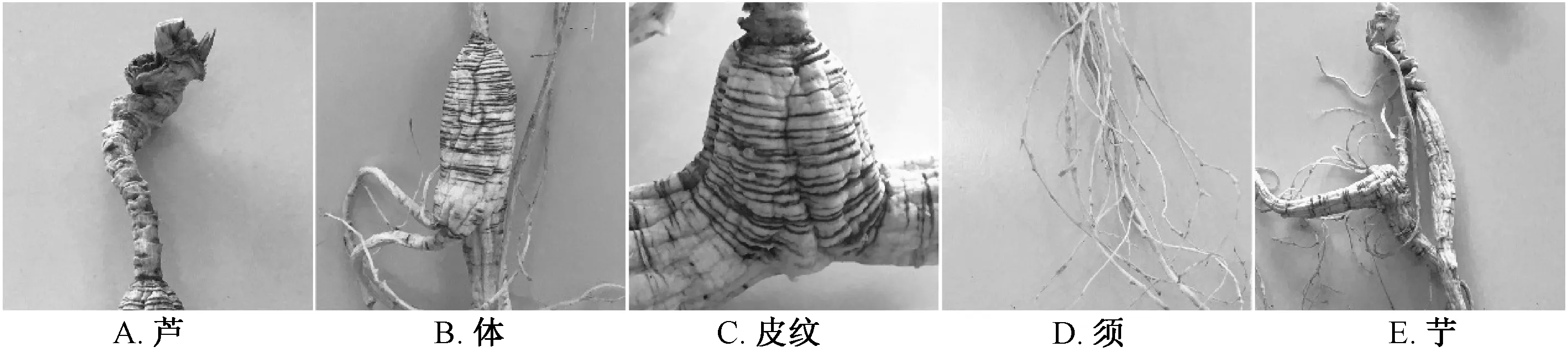

野山参在生长过程中会受到自然环境的影响,从而形成相应的根茎、主根等特殊形态[4]。受到环境影响和年限要求,主要集中了两大特点。第一是老,普通人参一般4至6 年即可成熟采收,但野山参由于野生环境恶劣,生长缓慢,需15 年以上才能采收,因此其参龄达到了普通人参的3 倍以上,形态也多显出老态;第二是野,在野山参的漫长生长过程中,除了播撒籽没有其他人工干预,因此形态灵动多变,不拘一格。以上两点自然因素决定了野山参形态上具有特殊性,传统鉴别方法野山参看“五形”,指的就是芦、体、皮、纹、须、艼。见图1。

1.1 芦 又名芦头,指野山参主根上部的根茎部分。野山参地上茎每年秋冬枯萎后会脱落,在芦顶部留下一个浅碗状的茎痕,习称芦碗。芦碗,通常1 年生长1个(除自然灾害等),一般情况密集度越高,参的年限就越长[5]。野山参的芦头长而弯曲,芦碗堆叠紧密,形态上呈两节芦或三节芦,以两节芦为多。顶部为近年脱落的茎痕,芦碗较大习称马牙芦;往下芦碗渐小堆叠更加紧密,习称对花芦;再往下与主根直接相连的一段芦呈圆柱形,习称圆芦。在鉴别野山参时,光滑圆芦是野山参参龄较长的表征,一般来说野山参具备光滑圆芦,代表年限锁定在10 年左右,尤其是在实际鉴别工作中,野山环境下有些野山参的芦头会发生休眠,动物踩踏折断等现象造成芦碗减少,野山参参龄常可通过是否有圆芦,加上圆芦上的芦碗个数来综合计算[6]。

1.2 体 野山参的主根被称为“体”,支根被称为“腿”,有两腿分档自然的“灵体”,主根形状不灵活、腿有两条以上的“笨体”,主根顺长的“顺体”,主根横向生长的“横体”,主根粗短犹如疙瘩的“疙瘩体”,以及两腿分岔角度较大如同山梁的“过梁体”。野山参因生于深山林下的野生环境,体态多变且自然,常见品主根短小、溜肩、腿两条分腿自然、须根长,以灵体顺体为佳,笨体过梁体等次之。

另外部分野山参的芦头生有不定根,名为“艼”。参龄较长的野山参艼常见为枣核形、蒜瓣形,野山参的艼都是向下生长的,且不可过大,商品分级时,如果艼体积超过主根一半以上,野山参的规格需降级。

1.3 皮 野山参外皮棕黄色,虽不如纯野山参那样老结,由于主根较为饱满包浆足,所以外皮紧致细腻,少有破皮,习称“紧皮”,又称“锦皮”,即如锦缎般具有光泽。

1.4 纹 野山参由于春生冬藏,每年秋冬地上茎脱落后会向地下收缩,在主根肩部形成一圈环纹,随着生长年限增加,环纹圈圈叠套,细致而紧密。野生环境下这些层纹不会断裂,不会舒散,而人工移动过的山参由于土壤环境的改变,就会发生跑纹,部分环纹会出现在主根中部甚至下部,这是区别野山参是否是正品的一个特征。

1.5 须 野山参须根清长,顺而不乱。在须根上可见多数小型疣状突起,习称“珍珠疙瘩”,其源自于野生环境下野山参水源肥料匮乏须根上长出的次生须根,以汲取更大范围的养分保证生存,而后次生须根退化成圆点。正是由于珍珠疙瘩的存在,野山参质地柔韧似皮条,又名“皮条须”。

图1 野山参性状特征

2 常见混淆品和伪品及其鉴别要点

根据多年市场调查和基地考察,野山参目前最常见的混淆品及伪品主要集中在以下几类,第一类是参龄不足15年的林下参,习称林下山参;第二类是移山参,主要包括移动过的趴货和池底参;第三类是野山参中的变异品艼变参;第四类是对园参进行人工雕刻、拼接、改形的工艺参;第五类是野山西洋参。

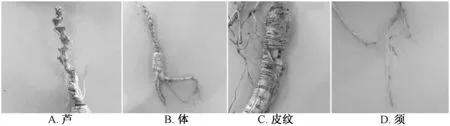

2.1 林下山参 林下山参是模拟自然条件生长于深山密林下的野生人参,这类人参是将人工采集的园参或林下野生人参的种子播撒在适合野山参生长的树冠下的土壤里,并使其在该地生长多年所获得的人参产品[7]。2015 年版《中国药典》 在人参项下规定,林下山参指人工播种在山林,野生状态下自然生长而成的人参[8]。由此可见,林下山参和野山参的播种方式、生长环境均相似,区别仅仅在于参龄的长短。林下山参的鉴别要点,芦细长芦碗稀疏个数不足;体形小多为疙瘩体或顺笨体,质地松泡,枣核艼罕见;皮光滑但不紧结;肩部横纹稀疏浮浅,但无跑纹;腿多为2~3 条,细短而下垂;须清长不乱,珍珠疙瘩较少,质脆而易断。由于同样生长于野外,且参龄一般在10 年左右,不超过15 年,所以林下山参的实际形态自然、灵动、多变,需结合多个特征综合判断,见图2。

图2 15 年以下林下山参性状特征

2.2 趴货 应属于园参的一种,也叫“簾子货”,指的是选择一块较为贫瘠的砂质土壤,人工伐木除林并松土,搭上棚子后栽种的人参品种,一般会将参池棚撘于斜坡上,经过10 年以上才开土采挖[7]。趴货一般分为籽趴和秧趴,但为了使趴货形态上更接近野山参,常将趴货移栽至山林继续生长,正是这个移栽的操作使得不少地区将这类移动过的趴货也纳入移山参,甚至与移山参中的“觅货” 混为一谈[8]。根据移山参国家标准,凡“移栽在山林具有野山参部分特征的人参”[9]均可纳入移山参,因此移山参包含的品种实际是很广的,只是受到移栽难度、产量规格等限制,野山参混淆品实际集中在趴货和池底参两类。趴货的鉴别要点是,芦的生长方向常出现骤然转向,称为“回脖芦”或“转芦”,后期芦碗常见骤然放大,呈上粗下细[10];体普遍较长较粗,多呈顺体或笨体;皮老粗糙,无光泽;纹浅而疏,常见半边纹,且有明显跑纹现象;腿较长粗细不均,下部浮胖明显,须多而乱,珍珠疙瘩明显。见图3。

图3 趴货性状特征

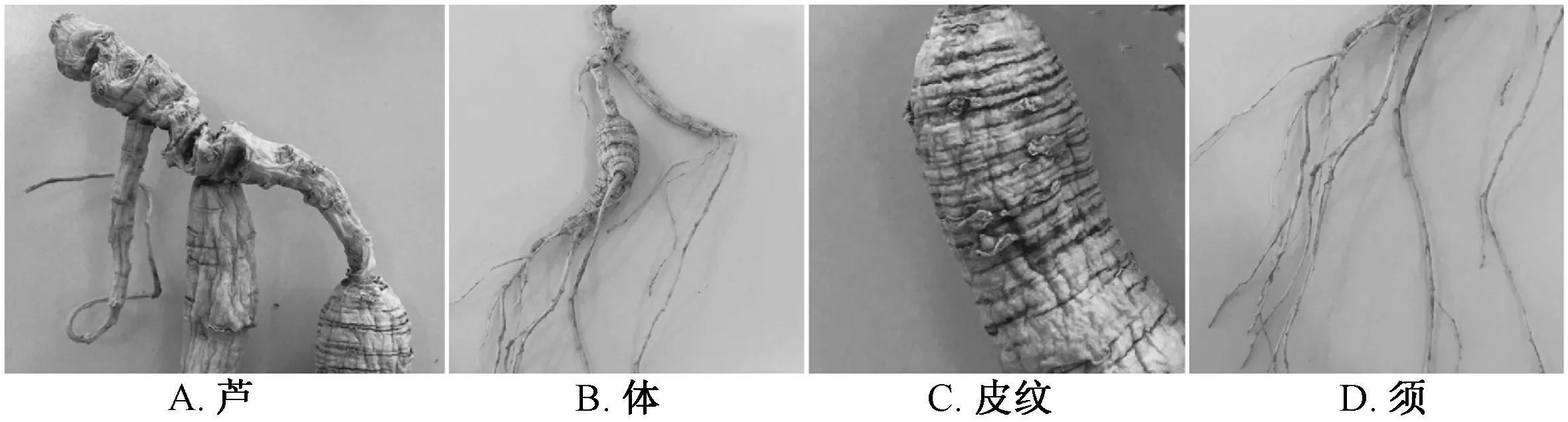

2.3 池底参 池底参是指,园参收获后,遗留在参地中自然生长若干年后,有了野山参部分特征的人参[6]。由此可见池底参在最初的生长过程中有人工干预,营养较为充足,后期被遗留后才经历了较长一段自然生长环境。池底参的鉴别要点是,多无圆芦,基部芦碗大,习称“开门见芦”;体胖且长,多为顺直体,艼粗大常上翘;皮粗糙松弛无光泽;环纹粗而浅,常见断纹或一纹到底的跑纹,年限长的池底参可出现类似山参的细纹,但多往下兜[11];须少而硬,珍珠疙瘩稀少;另外池底参由于年限长,主根已经开始木质化、纤维化,干物质淀粉含量很少,所以反而重量较轻[12]。见图4。

图4 池底参性状特征

2.4 艼变参 艼变参是指野山参在生长过程中主根遭到动物啃咬、病虫害等伤害后腐烂消失,艼继续生长代替主根[13]。艼变参从本质来说是不定根,而不是主根,由于年限长久,艼体积较大较为饱满,和野山参主根形似,所以容易被用来混充为野山参。艼变参的鉴别要点是,芦头大,偏斜不正,芦底部并非深深插嵌于主根顶部;无主根,或可见腐烂主根的根迹;皮疏松细腻,质嫩且光滑;肩部环纹无或很少,多为断纹;腿多为1 条,须根清长,“珍珠疙瘩” 明显。见图5。

图5 艼变参性状特征

2.5 工艺参 工艺参主要包括2 类。第一拼接参,如拼芦、拼艼、拼体、拼须等,一般使用胶水粘合而成,恶意仿造野山参芦头细长弯曲、体态灵体的造型,或增加重量;第二雕刻参,一般在主根肩部雕刻环纹,加深颜色做老后,伪造野山参肩纹紧密叠套的细纹效果。当然也有同时拼接雕刻的工艺参。工艺参的鉴别要点是,人为加工的人参,形态或细节特征上多不自然,或可见胶水粘着留下的痕迹,或出现环纹深浅不一雕刻的痕迹。工艺参在鉴别时应留意2处重点,一处是芦与主根的连接处是否存在拼接,另一处是钉板野山参的背面是否隐藏拼接点,鉴别时需格外注意细查[14]。见图6。

2.6 野山西洋参 野山西洋参是进口西洋参中的野生品[15],但野山西洋参并非真野生的,而是一种仿野生条件下栽培而成的种植西洋参,类似林下山参。事实上进口野生西洋参体态短小多呈短圆锥形,芦头细长、芦碗密集整齐,腿短下部急尖[16],和野山参形态差距较大,极易辨别;而真野山西洋参则由于人工播籽,生长环境自然野态,生长年限较长等原因,和野山参颇为相似,近年来常被用来伪充野山参。野山西洋参的鉴别要点是,芦长而弯曲,芦碗众多;主根坚实,常见枣核艼或顺长艼;皮粗糙,有明显凸起的横皮孔纹;环纹密集清晰;支根数条,须根少且长,珍珠疙瘩多,自须根较上部即开始出现。气香特殊且浓郁。见图7~8。

图6 工艺参性状特征

3 讨论

图7 野生西洋参性状特征

图8 野山西洋参性状特征

综上,野山参的性状特征与其生长环境及生长年限密切相关,并体现在“芦、体、皮、纹、须” 五形。由于环境“野”、年限“老”,其芦表现为,芦长,芦碗堆叠,扭曲自然;其体表现为主根短小、支根长,且分腿灵动,多横灵体;其皮表现为老而精壮,细腻饱满,泛绢皮光泽;其纹表现为纹多且细,多集中于肩部,甚至出现兜纹现象;其须表现为清长柔韧,珍珠疙瘩众多。这些特征是环境对植物生长的多面影响及综合体现,也成为野山参鉴别时相互验证的重要依据。参龄不足的林下山参不够老,形态上无法显出芦长碗多、紧皮细纹的老态;趴货、池底参均非野生环境生长,形态上无法呈现自然灵动的野态;而工艺参纯人工造伪,集中表现在芦碗雕琢、肩部刻纹、形态臆造等方面,其老态中常显露出多处不自然的野态痕迹;野山西洋参则由于非同种,皮痕、皮孔、体态、气味等方面多有不同。

因此在野山参鉴别时,利用自然生长环境“野”、参龄超过15 年“老” 这两大客观因素,从“芦、体、皮、纹、须” 五形特征进行分析,全面衡量、综合判断是行之有效的方法。当然野山参市场的造伪手段一直处于变动与更新之中,新的鉴别点被鉴别人员挖掘和推广的同时,也会让造伪者继而换用其他造伪手法,因此野山参的鉴别是一项值得深入研究和不断细化的课题,也需要经常走入市场,考察基地,发现和收集新型伪造样品,提升鉴别能力,以确保野山参市场秩序,保障消费者可以买到正品野山参、优品野山参。