不同土地利用方式对土壤团聚体稳定性及其导水率的影响

袁晓良, 李俊雅, 葛 乐, 李 潜, 刘 毅

(1.中国科学院 武汉植物园/水生植物与流域生态重点实验室, 武汉 430074;2.中国科学院 水利部 水土保持研究所 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西 杨凌 712100; 3.大自然保护协会, 北京 100600; 4.中国科学院大学, 北京 100049)

土壤团聚体是土壤的基本结构单元,对土壤系统功能的维持和稳定起着重要的作用[1-2]。土壤团聚体的组成和特性不仅是评估土壤侵蚀、板结等物理过程的一个关键指标,也被作为评价土壤质量的重要指标之一,同时也是维持土壤肥力的基础[3]。目前,评价土壤团聚体稳定性的指标主要有大团聚体含量、平均重量直径和几何平均直径等[4]。在团聚体分类上,国内外学者提出一般以0.25 mm粒径的团聚体为界[5-6],>0.25 mm粒径的为大团聚体,粒径<0.25 mm的作为微团聚体,大团聚体又可细分为0.25~1 mm,1~2 mm,2~5 mm和>5 mm共4个类别。不同粒级的团聚体对改善土壤孔隙度、提高水土保持能力、促进土壤生物活动、协调和保持土壤营养成分具有不同的作用[7-10]。

土壤有机碳作为土壤碳库的一个重要部分,它对土壤结构、土壤有效水保持能力、土壤生物多样性的稳定等有着重大影响[11-12]。土壤水力性质包括饱和导水率、水分特征曲线、比水容重等。土壤团聚体的水力特性(如导水率、入渗、吸水性和持水性等)对水分和溶质在土壤中的运移起决定性的作用[13]。研究发现,植物生长和水分入渗均需要一定的土壤有效孔隙度,土壤团聚体粒级过大,对植物的生长不利;而稳定的团聚体可以使土壤不易形成块状结构,形成连续和内部相连的孔隙,以提高渗透性[14-15]。因此,有必要寻找土壤水力特性、团聚体及其有机质含量间的关系,以准确地评估土壤团聚体及其稳定性的水土保持功能。

丹江口水库是我国水质最好的大型水库之一,成为南水北调中线工程的水源地,它位于汉江中上游,水库面积横跨湖北、河南两省。自南水北调工程开展以来,库区和库区周边的生态环境一直是学术界的关注热点[16]。但随着水库周边区域城市化进程的加快,以及旅游业的快速发展,库区的生态环境却遭到一定程度的破坏[17]。本研究以丹江口库区汉江库尾范围内的3种不同土地利用方式(旱地、林地、水田)为研究对象,测定不同土壤团聚体组成、有机碳含量和饱和导水率等,通过分析单个指标在不同土壤中的差异以及各个指标的相互关系,旨在根据最终结论为丹江口流域土壤环境问题的治理提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区域位于丹江口库区汉江库尾。该区属于亚热带湿润性季风气候,平均年降水量约为824 mm,年均温约13~16℃,采样点多为海拔250~500 m的丘陵,区域内耕地、林地、草地、水域、建筑用地及其他用地面积分别占总面积的22.97%,27.05%,0.48%,47.91%,1.53%,0.05%[18]。植被覆盖以森林、灌木和草地为主,但近年来,植被覆盖率严重下降,库区森林覆盖率已经由70%下降到35.14%。丹江口流域生态环境本就比较脆弱,森林覆盖率的降低进一步加剧了水土流失,造成了水库、河道淤积等一系列环境问题[19]。

1.2 供试土壤

供试土壤于2018年8月采自丹江口库区汉江库尾郧阳区的库周范围。根据当地土地利用情况,选取旱地、水田和林地3种不同土地利用方式。其中水田夏季种植水稻,冬季休耕或种植小麦、油菜;旱地夏季种植玉米、花生等作物,冬季种植油菜或小麦;林地主要树种为松树、柏树等[20]。每一个土地利用方式下布设10个样点作为重复,在每一个取样点处随机采集3个表层(0—20 cm)土样,并混合为一个重复样本,装于样品盒中,同时每一样点采集环刀土样。

1.3 测定方法

将采集的土壤置于通风处自然风干,去除土壤中的根系、石头等杂物后,采用干筛法[21]将土壤分为>5 mm,2~5 mm,1~2 mm,0.25~1 mm,<0.25 mm共5个粒级团聚体,称重获得不同粒径土壤团聚体的质量分数;之后采用外加热重铬酸钾容量法测定不同粒径团聚体的有机碳含量;不同土地利用方式土壤的饱和导水率采用定水头法测定。

1.4 数据处理

采用Excel 2016,SPSS 20.0,Sigma Plot 14.0等对数据进行整理、分析及绘图。

2 结果与分析

2.1 土壤团聚体组成及其直径分析

由表1可知, 3种土地利用方式下均以直径>5 mm的团聚体所占比例最多,其中旱地土壤直径>5 mm团聚体占比接近50%。从不同土地利用方式来看,旱地和林地直径<0.25 mm的团聚体占比最少,水田占比最少的是直径1~2 mm的团聚体。<0.25 mm粒级的团聚体表现为水田>林地>旱地;0.25~5 mm的中等团聚体所占比例分别为48.09%,46.59%,43.27%,表现为林地>水田>旱地,并无太大差异。3种土地利用方式下的>0.25 mm的大团聚体含量分别为旱地(93.07%)>林地(86.40%)>水田(82.63%)。这与蔺芳等[22]的研究结果相近,大团聚体含量是表征土壤生态效应的重要指标,其含量越高,土壤团聚体越稳定。

表1 不同土地利用方式下土壤团聚体组成 %

注:同列不同字母表示不同土地利用方式间差异显著(p<0.05)。

平均重量直径(MWD)和几何平均直径(GMD)普遍被作为评价土壤团聚体稳定性的重要参考指标。干筛条件下的MWD和GMD越大,说明土壤团聚体机械稳定性越强[23]。不同土地利用方式下的MWD和GMD值见图1。研究结果表明,MWD值表现为旱地>水田>林地,但未达到显著性水平。而GMD值表现为旱地显著高于水田,两者与林地无显著差异。综合大团聚体含量,可以说明3种土地利用方式下,旱地土壤团聚体机械稳定性最好,林地次之,水田最差。这可能与水田土壤长时间浸于水中密切相关,而林地采样点多为山地,土层薄且成土母质多为易风化的花岗岩和砂砾岩,故其土壤团聚体机械稳定性较差。此外,水田土壤的MWD和GMD值分布更为集中,变幅较小,这表明水田土壤团聚体的机械性稳定性主要受淹水环境控制,而旱地和林地土壤的MWD和GMD变幅较大,表明不同采样点的生境条件的改变对旱地和林地土壤团聚体稳定性的影响较大,也说明丹江口水库库周不同区域的土壤环境存在较大差异。

注:图中不同小写字母表示不同土地利用方式间差异显著(p<0.05),下表同。

图1 不同土地利用方式下土壤团聚体MWD和GMD值

2.2 不同土地利用方式下土壤有机碳含量分析

从土地利用方式来看,土壤有机碳含量以旱地最少,显著低于林地和水田;林地稍高于水田,但未达到显著性水平(图2)。在<0.25 mm和0.25~1 mm粒径的团聚体中,有机碳含量表现为林地>水田>旱地,且在林地和旱地中,<0.25 mm粒径的团聚体有机碳含量均达到最高水平。而在1~2 mm,2~5 mm和>5 mm粒径的团聚体中,有机碳含量均表现为水田>林地>旱地。其可能原因是由于旱地经常被翻耕,土壤通透性大大增加,从而促进了有机碳的矿化过程[24],而且当地农作物在收获之后秸秆基本不还田,土壤有机碳无法得到补充,这都导致了旱地的有机碳含量远低于林地和水田。水田有机碳含量较高,是因为水田长期淹水,厌氧环境下有利于有机碳的累积[25]。而林地有植被覆盖,土壤表层有大量植物凋落物积累,为微生物提供了较好的生存环境和丰富的能量物质,因此土壤表层的生物活性增加,真菌的生长和土壤动物的生命活动增强,这都有助于团聚体内部有机碳的形成。该部分结果表明农业耕地各粒径团聚体的有机碳含量要低于林地。这与毛艳玲等[26]的研究结果一致。

图2 不同土地利用方式下土壤各粒径团聚体有机碳含量

从不同粒径土壤团聚体来看,有机碳含量也有明显差异。具体表现为,随着土壤团聚体粒径的增加,林地土壤团聚体有机碳含量总体呈减少趋势,<0.25 mm和0.25~1 mm团聚体有机碳含量显著高于>5 mm团聚体(p<0.05);水田土壤团聚体有机碳含量总体分布比较均匀,粒径在0.25~1 mm时有机碳含量最高,粒径>5 mm时有机碳含量最低,均未达到显著性水平;旱地土壤团聚体有机碳含量先减少,后增加,粒径<0.25 mm时有机碳含量最高,粒径在0.25~1 mm时有机碳含量最低,也未达到显著性水平。3种土地利用方式下的土壤有机碳含量都是在<1 mm粒径的团聚体中最高,说明小团聚体更有利于土壤有机碳的积累和保存。

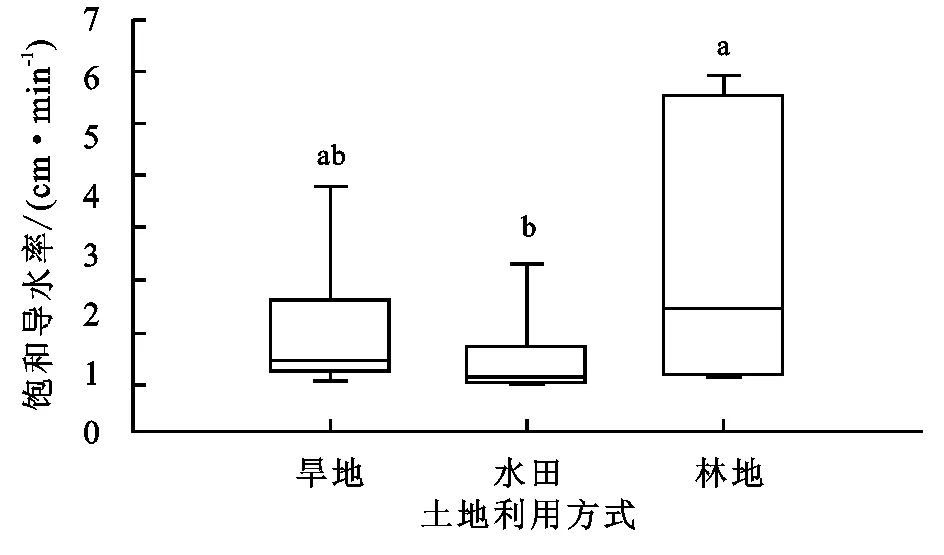

2.3 土壤饱和导水率分析

众多研究表明,土壤饱和导水率受土壤结构及孔隙特征控制,同时也受土壤有机质含量的影响[27]。本研究中不同土地利用方式下的平均土壤饱和导水率表现为:林地>旱地>水田,其中林地显著高于水田(p<0.05),旱地则与其他两种土地利用方式无显著差异(图3)。林地饱和导水率高于旱地和水田,是因为林地土壤表层有众多植物凋落物,有机碳含量高,植物根系对土壤的穿插和破碎作用可以增加土壤孔隙度,降低土壤紧实度,从而提高土壤饱和导水率[28]。这与张君玉等[29]的研究结果相似,发现饱和导水率的大小与有机碳含量呈显著的正相关关系。而水田的有机碳含量较高,饱和导水率却最低,可能是因为土壤紧实,孔隙度小,孔隙度的影响已经远远大于有机碳的影响。旱地虽然有机碳含量最低,土壤饱和导水率却比水田要高,可能是人为扰动更多,土质疏松导致土壤孔隙度较水田更大。

图3 不同土地利用方式下的土壤饱和导水率

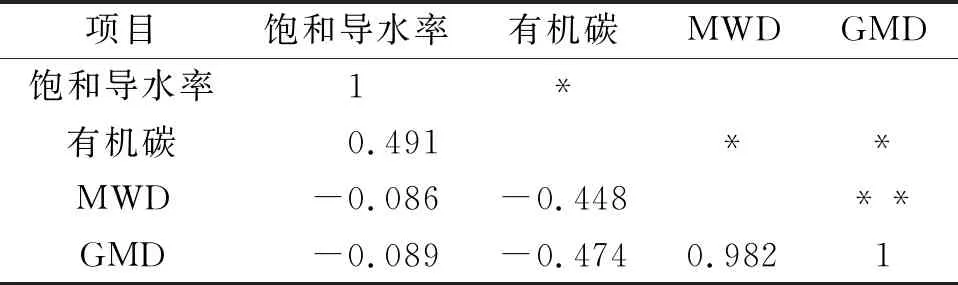

2.4 土壤团聚体机械稳定性、有机碳含量及饱和导水率的相关性分析

相关性分析表明,土壤有机碳与饱和导水率呈显著的正相关关系(表2),说明土壤有机碳在影响土壤导水率上发挥着重要作用。此外,土壤有机碳和MWD,GMD均呈显著负相关,也证明土壤有机碳在保持土壤团聚体机械稳定性上发挥着重要作用。有机碳在不同粒径的土壤团聚体中的分布不同也证明了这一点。随团聚体直径的增加,旱地土壤团聚体有机碳含量先减少后增加,有机碳主要集中在粒径<0.25 mm和>5 mm的团聚体中;水田土壤团聚体有机碳含量先增加,后减少,有机碳分布较为均匀;林地土壤团聚体有机碳含量则表现出随着团聚体直径的增大而减少的趋势,有机碳主要集中在粒径<1 mm的团聚体中。郑健等[30]的研究也证明影响土壤饱和导水率的主要因素包括土壤有机质含量、容重以及黏粒含量等。但是从本次的研究结果来看,土壤团聚体MWD值、GMD值和饱和导水率相关性均没有达到显著水平,这可能是样本总量较少的原因,也可能与本次研究采用的是干筛法筛分土样有关。

表2 土壤有机碳含量与饱和导水率以及MWD,GMD的相关性

注:*表示在0.05 水平(双侧)上显著相关,**表示在0.01水平(双侧)上显著相关。

3 结 论

土壤团聚体机械稳定性在不同土地利用方式下表现为旱地最高,林地次之,水田最低。土壤有机碳含量则是林地最高,水田次之,旱地最低。同时3种土地利用方式下各粒径团聚体中的有机碳含量分布也不尽相同,旱地土壤有机碳在粒径<0.25 mm的团聚体中含量最高,水田土壤有机碳分布较为均匀,林地土壤有机碳主要集中在粒径<1 mm的团聚体中。饱和导水率表现为林地>旱地>水田。相关性分析表明饱和导水率与有机碳含量呈显著正相关关系,但与团聚体机械稳定性没有明显关系。同时土壤MWD值和GMD值与有机碳含量都呈现出显著的负相关关系,表明土壤有机碳在土壤团聚体机械稳定性和土壤导水率方面都起着重要的作用。