寒地水稻垄作双深耕作栽培模式技术效果的评价

李红宇, 张巩亮, 郑桂萍, 陈立强, 吕艳东

(1.黑龙江八一农垦大学 农学院, 黑龙江 大庆 163319;2.黑龙江八一农垦大学 黑龙江省现代农业栽培技术与作物种质改良重点实验室, 黑龙江 大庆 163319)

中国水稻种植面积约3.0×107hm2,产量占到粮食作物总产的40%左右,提供了60%以上人口的主食[1]。黑龙江省水稻全部为粳稻,占中国水稻总面积的15%左右,历来以优质高产而著称,对保障国家粮食安全其重要作用。中国不同地区传统稻田土壤耕作方式虽有不同,但总体框架基本相同,都要经过翻耕(或旋耕、耙耕)、施用基肥、泡田、水整地的过程[2]。这种耕作方式主要存在以下问题:(1) 基肥一般直接撒施在土壤表面,泡田后通过水整地过程混入耕层,实现全层施肥[3],其缺点是肥料淋洗、土壤固定、氨挥发和移栽前排水造成的径流损失比较严重,并且肥料溶水过多,水体富营养化,藻类大量繁殖,肥料利用率低[4-5]。(2) 为缓解农时紧张,移栽前30~40 d即开始灌水泡田,在非生长时段长时间保持水层,造成水资源浪费[6-7]。(3) 黑龙江省水稻生产中普遍推广的高速打浆机,虽然作业效率高,起浆效果好,但是长期应用会导致土壤板结、通透性变差,还原性增强,阻碍根系的生长和功能发挥。因此,既可以确保优质、高产、稳产,又能够提高肥料利用率、恢复土壤结构、水资源高效利用的水稻耕作栽培技术成为现阶段的迫切需求。

近年在黑龙江垦区大面积推广的侧深施肥技术,虽然解决了肥料高效利用的问题,但是仍然需要搅浆平地,并且用水量与常规生产持平[8-9]。水稻育苗移栽模式下的垄作栽培法主要有垄畦栽培[10]、垄厢栽培[11]、垄作梯式栽培[12]、粉垄耕作[13]等,在提高肥料利用率、节水、恢复土壤结构、提高产量等方面各具不同优势,但存在基肥施用仍为全层施肥或两行以上秧苗共用一条肥带,肥料利用率提高空间有限,起垄施肥或垄上插秧机不配套等全部或部分问题,从而未大面积推广。为此,团队设计了旱整地、旱起垄、垄体分层条状集中施肥、免除水整地、泡田后机械插秧、移栽后湿润管理的“垄作双深”耕作栽培新模式,并为之开发了专用起垄施肥机械。实践应用结果表明,该技术模式表现出水资源利用率和肥料利用率高,改善土壤结构、减少作业环节、缩短作业时间及增产增效的特点。本研究在新华农场、绥滨农场和浓江农场开展试验,从产量、物质生产、土壤部分物理性质和氮肥利用率方面评价该技术模式的应用效果,以期为寒地水稻高产、优质、高效栽培提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验材料和地点

2017年于黑龙江省绥滨农场、浓江农场和新华农场进行试验。参试品种为龙粳31,参试肥料为尿素(N 46.4%)、过磷酸钙(P2O543%)和硫酸钾(K2O 50%)。4月12日播种,5月23日移栽。供试土壤的养分含量见表1。

表1 供试土壤养分含量

1.2 试验设计

采用随机区组试验设计,两水平,即垄作双深栽培(简称垄作)和常规平作栽培(简称平作),同时,两种耕作方式分别设置无氮区,3次重复。水稻垄作双深栽培模式的实施过程为:稻田翻耕或旋耕后旱整平,使用“水田旱起垄双侧双深分类施肥机”实施起垄施肥作业。垄体规格为镇压后垄底宽60 cm,垄面宽40 cm,垄高10 cm左右。施肥和镇压作业与起垄作业同步进行。肥料在垄体内分布为一深二浅共3条肥带。深肥带位于垄体中央,距垄面8 cm处,两条浅肥带位于垄体两侧,间距离18 cm,距垄面3 cm。当地常规施肥的基肥和分蘖全部作为基肥随起垄作业施入,移栽后不再施用分蘖肥。移栽前10 d左右灌水泡田,水层没过垄面5 cm以上,以便封闭除草。封闭除草药剂施用5~7 d后开始插秧。采用机械插秧,插秧规格为行距30 cm,穴距12 cm。插秧后水分管理为除施用除草剂时水层淹没垄面外,其他时间均保持垄沟有水,垄台无水。其他管理措施同常规生产。常规平作插秧前的基本实施过程为:旋耕或翻耕(秋季或春季)、撒施基肥、泡田、水整地、机械插秧。各处理施肥及分配见表2。

表2 施肥种类及施用量 kg/hm2

1.3 测定项目及方法

1.3.1 干物质积累量和叶面积指数 于分蘖期、齐穗期和灌浆期,每小区选长势均匀处连续调查20穴茎数,按照平均茎数取样3穴。带回室内,分蘖期分为根系、茎鞘和叶片,齐穗期和灌浆期分为根系、茎鞘、穗和叶片。采用长宽系数法测定叶面积,并计算叶面积指数。

分蘖期在长势均匀的地段,按照平均茎数取植株4穴,每穴以植株基部为中心,使用自制根系取样器,取12 cm(行向)×30 cm(垂直行向)×30 cm(深)的土块,放入尼龙网袋,先用高压水枪粗洗,再用电动喷雾器精细冲洗至干净,冲洗过程中尽量保持根系完整。切下根系,采用根系形态扫描仪(Microtek ScanMaker i800)扫描根系形态特征,根系形态分析软件(WinRHIZO_ProV2007d,Regent instrument Inc. Canada)分析总根长、总根面积、总根体积、平均根系直径、根尖数。各部分分别包装,在烘箱中105℃杀青,85℃烘干至恒重。

1.3.2 土壤物理性状 6月1日—9月15日开始采用ARN-04型多点土壤温度记录仪逐日记录距地表5,10,15,20,30 cm位置的温度,计算旬平均温度。水稻收获后采用环刀法[14]测定土壤容重;筛分法[14]测定原状土壤0—10 cm,10—20 cm土层各级团聚体组成。

1.3.3 氮肥利用率 水稻收获前,每小区选取长势均匀地段3点,按照20穴平均茎数取中等植株2株,风干后分为籽粒和茎秆两部分分别粉碎,过0.18 mm孔径筛,浓H2SO4-H2O2消煮,FOSS-8400凯氏定氮仪测定氮含量。

(1)

式中:CRN为氮肥贡献率(%);Y为施氮区作物产量(g);Y0为无氮区作物产量(g)。

(2)

式中:SND为土壤氮素依存率(%);Y为施氮区作物产量(g);Y0为无氮区作物产量(g)。

(3)

式中:AEN为氮肥农学利用率(g/g);Y为施氮区作物产量(g);Y0为无氮区作物产量(g)。

(4)

式中:PEN为氮肥生理利用率(g/g);U为施氮区收获时地上部的吸氮总量(g);U0为无氮区收获时地上部的吸氮总量(g)。

(5)

式中:PFPN为氮肥偏生产力(g/g);Y为施氮区作物产量(g);Y0为无氮区作物产量(g);F为氮肥施用量(g)。

1.3.4 产量及其构成因素 成熟期每小区选长势均匀地段3点,每点取代表性植株5株,风干后考察穗数、穗粒数、结实率和千粒重,计算理论产量。同时,每点实收2 m2,单独脱谷,测定稻谷水分,折算成14.5%标准水分含量的实测产量。

1.4 数据处理

数据整理和图表制作采用Microsoft Excel 2003,方差分析采用DPS 9.01。

2 结果与分析

2.1 产量及其构成因素的比较

表3结果表明,新华农场垄作处理穗数显著高于平作,增幅为3.95%,其他试验点穗数差异不显著。绥滨农场和浓江农场垄作穗粒数显著或极显著高于平作,增幅分别为21.22%,13.49%,新华农场垄作和平作差异不显著。相较于平作,垄作栽培结实率呈降低趋势,其中浓江农场垄作结实率较平作降低7.85%,处理间差异达到显著水平。千粒重处理间差异不显著。垄作栽培产量较平作显著或极显著增产,产量增加7.92%~9.86%。

表3 产量及其构成因素的比较

注:不同大小写字母分别代表5%和1%水平差异显著性,下表同。

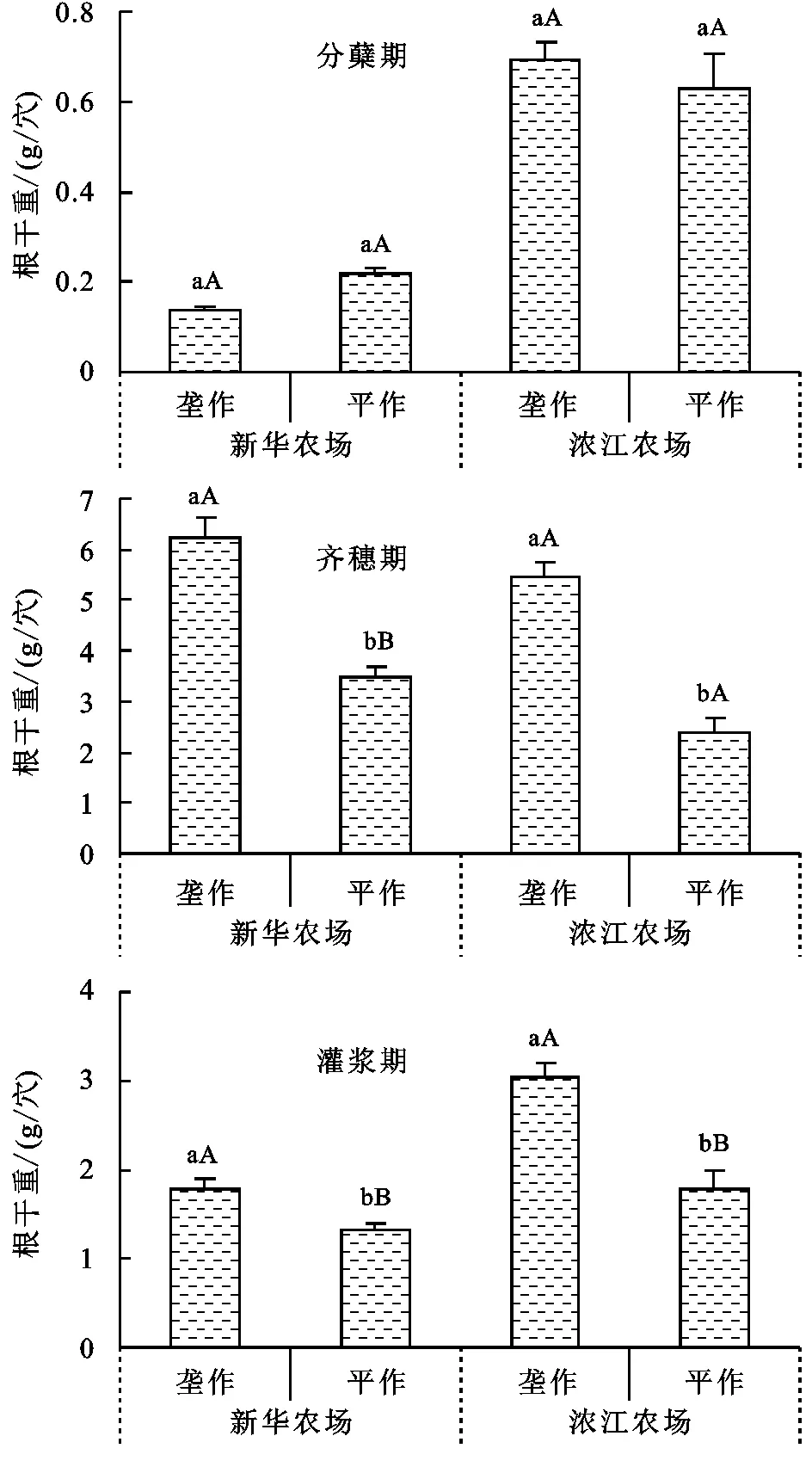

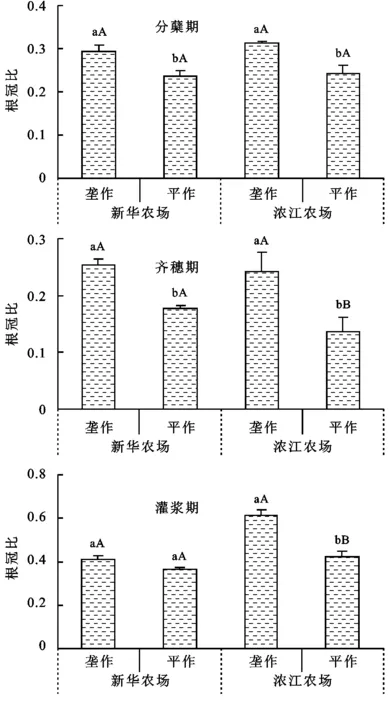

2.2 干物质量的比较

各地点垄作分蘖期干物质积累量均极显著低于平作;齐穗期干物质量均高于平作,但差异不显著;灌浆期干物质积累量均极显著高于平作(图1)。叶面积指数与干物质积累表现出相同的变化趋势,各地点垄作分蘖期叶面积指数均极显著低于平作,齐穗期和灌浆期各处理叶面积指数均极显著高于平作(图2)。

2.3 根部性状的比较

由表4可知,与分蘖期干物质积累量相反,垄作栽培显著促进了水稻根系生长。浓江农场和新华农场垄作的根总长度、根表面积、根体积、根直径和根尖数较平作平均增加110.45%,63.84%,85.45%,66.29%,99.05%,除根体积外,其他指标处理间差异均达到极显著水平。

分蘖期根干重处理间差异不显著,而齐穗期和灌浆期垄作根干重极显著高于平作,新华农场齐穗期和灌浆期垄作根干重分别增加77.88%,128.13%,浓江农场分别增加33.98%,70.54%(图3)。垄作分蘖期和齐穗期根冠比显著或极显著高于平作,新华农场分别较平作增加24.45%,43.77%,浓江农场分别较平作增加29.08%,78.81%。新华农场和浓江农场灌浆期根冠比分别高于平作13.02%,45.41%,其中浓江农场处理间差异显著,新华农场处理间差异不显著(图4)。

注:不同大小写字母分别代表5%和1%水平差异显著性,下图同。

图1 不同时期干物质量的比较

图2 不同时期叶面积指数的比较

表4 分蘖期根部形态特征的比较

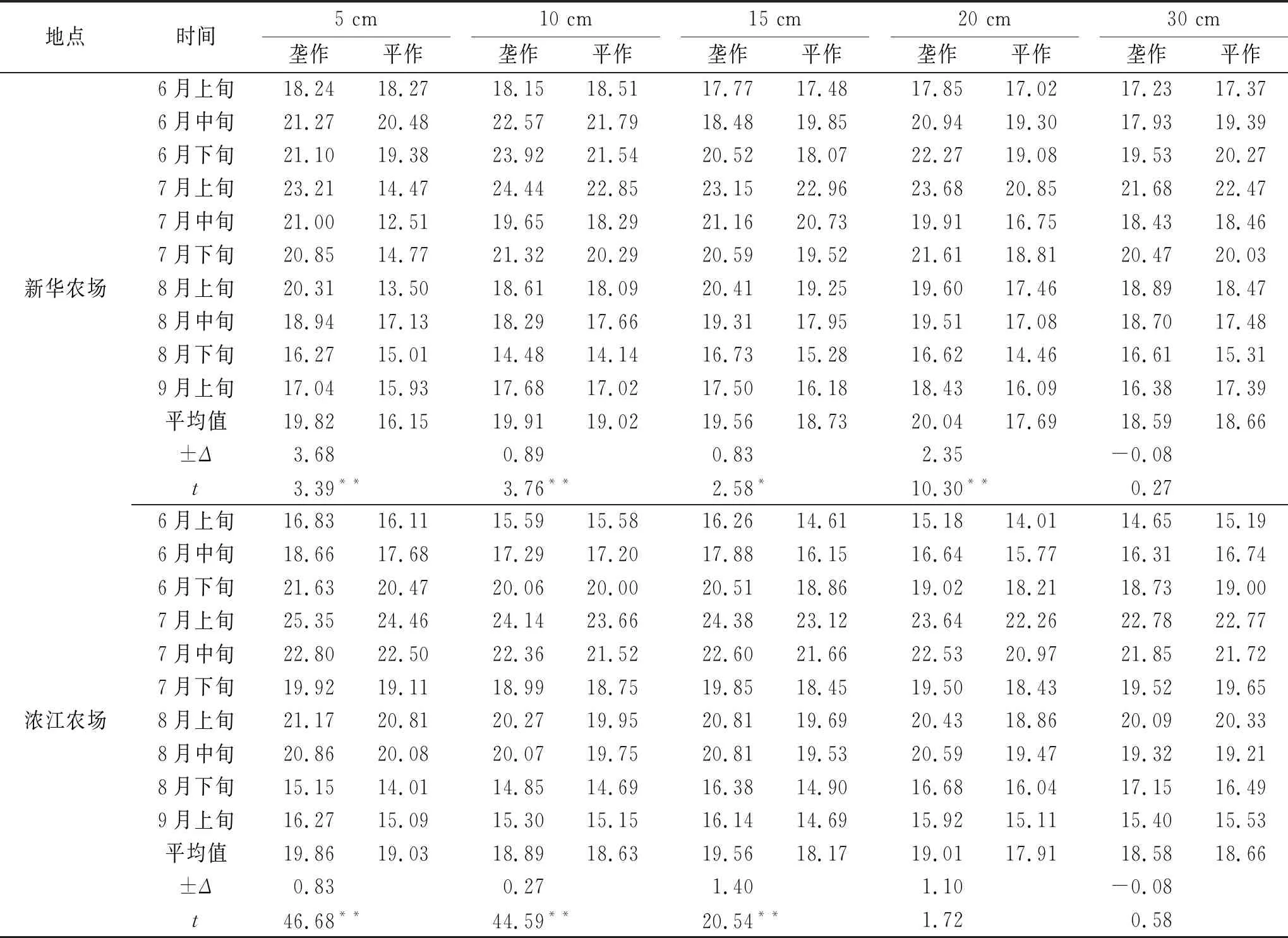

2.4 土壤容重、团聚体及温度的比较

垄作栽培由于是免除了水整地的过程,旱整地、旱起垄有效地保护了土壤的物理结构,土壤容重下降,团聚体增加。由表5可知,垄作栽培0—5 cm和5—10 cm土层容重显著或极显著下降,新华农场分别下降9.35%,9.37%,浓江农场分别下降11.45%,11.15%,10—15 cm土层土壤容重处理间差异不显著。由表6可知,垄作处理土壤团聚体明显增加。新华农场和浓江农场垄作0—10 cm土层团聚体分别增加14.07%,41.63%,其中浓江农场处理间差异达到显著水平;10—20 cm土层团聚体分别增加19.47%,8.89%,处理间差异显著。

表5 土壤容重的比较 g/cm3

为明确垄作处理的增温效果,测定了距地表5,10,15,20,30 cm位置的温度(表7)。计算旬平均温度,同一旬内垄作和平作平均温度构成一个配对,进行平均数成对数据t测验。新华农场5,10,15,20 cm旬平均温度显著或极显著高于平作,6月上旬—9月上旬分别高于平作3.68,0.89,0.83,2.35℃,30 cm位置差异不显著。浓江农场土层5,10,15 cm位置旬平均温度极显著高于平作,6月上旬—9月上旬分别高于平作0.83,0.27,1.40℃,20 cm和30 cm位置差异不显著。

表6 土壤团聚体的比较 %

图3 根干重的比较

图4 根冠比的比较

2.5 氮肥利用率的比较

由表8可知,垄作处理氮肥贡献率、土壤氮素依存率、氮肥农学利用率、氮肥生理利用率、氮肥偏生产力均较平作有所提高。新华农场垄作土壤氮素依存率和氮肥农学利用率显著高于平作,分别提高17.26%,12.61%,氮肥贡献率、氮肥生理利用率和氮肥偏生产力处理间差异不显著。浓江农场垄作氮肥贡献率、土壤氮素依存率、氮肥农学利用率和氮肥偏生产力显著高于平作,分别提高19.86%,13.62%,32.66%,10.68%,氮肥生理利用率处理间差异不显著。

3 讨 论

寒地水稻的生长季在每年4—9月期间,其特点是前期升温慢、中期高温时间短、后期降温快,生育日数短、活动积温少、无霜期短是其重要特征[15]。因此,寒地水稻生产中为延长生育期、保障水稻安全成熟,普遍采用塑料大棚保温育苗。秧苗在大棚中生长至3叶1心至4叶1心,气温稳定通过13℃,地温稳定通过14℃即开始移栽,5月10日—25日是黑龙江省公认的高产移栽期[16-17],而实际生产中,由于生产规模、人工和机械力量等现实因素的限制,5月5日左右农户即开始插秧。此时,一方面毯式育苗移栽时植伤严重,秧苗抗冷能力显著下降;另一方面气温尚不稳定,时常出现5℃以下,甚至0℃以下低温,造成弱苗、僵苗、死苗。因此,水稻移栽后灌5~6 cm深护苗水,是防止水稻苗期冷害的重要农艺措施[18-19]。本试验垄作双深分蘖期的干物质积累量和叶面积指数分别低于常规平作30.85%,30.3%。这是由于移栽后垄作双深处理水层未没过垄台,秧苗地上部分受到冷害造成的。因此,该技术实施过程中应特别注意深水护苗的环节,即水稻移栽后灌深水,以没过垄台5~6 cm,不没心叶为宜。秧苗返青后,撤去水层,除非除草需要,至成熟期一直保持垄沟有水,垄台无水。另外,尽管垄作双深栽培分蘖期地上部分干物质量低于平作,但是垄作双深分蘖期根干重、根冠比、根总长度、根表面积、根直径和根尖数等明显优于平作,为其后期快速恢复生长奠定了基础,这也是齐穗期和灌浆期垄作双深干物质积累量和叶面积指数,乃至最终产量高于平作的重要原因之一。

表7 土壤温度的比较 ℃

注:*和**代表t测验的5%和1%显著水平,±Δ为垄作与平作土壤温度平均数的差值,t为成对数据假设测验的t值。

表8 氮肥利用效率的比较

寒地水稻育苗移栽生产模式的技术框架中的搅浆平地易破坏土壤结构[20-21],全层施肥肥料造成利用率低[22-23],插秧前长时间保持水层导致水资源浪费。本研究设计的垄作双深栽培模式将高速打浆机搅浆平地改为旱整地、旱起垄,省去水整地环节,避免土壤结构破坏,提高土壤温度;将基肥全层施肥改为垄上侧深施肥,垄体两条浅肥带、一条深肥带,局部氮肥浓度高,土壤固定和挥发损失少,提高肥料利用;将基肥和分蘖肥分次施用改为基蘖肥一次性基施,省去施用分蘖肥的作业环节,减少分蘖肥表施的挥发损失;水稻移栽前7~8 d灌水泡田,减少移栽前水层保持时间20 d以上,节省灌溉水,并减少肥料的淋洗损失;将均行机械移栽改为垄上宽窄行机械移栽,实现高光效利用。本研究在新华农场、浓江农场和绥滨农场3个试验点对垄作双深栽培与常规栽培进行了比较,结果表明在垄作双深栽培模式的技术效果明显优于常规栽培模式。土壤物理性质方面表现为0—15 cm土壤容重呈下降趋势,土壤团聚体和土壤温度呈增加趋势,为水稻健康生长创造了良好环境;农艺性状方面表现为齐穗期和灌浆期的干物质量、叶面积指数,分蘖期根部形态特征,各时期根干重、根冠比显著增加;肥料利用率方面表现为氮肥吸收利用率、生理利用率、农学利用率和氮肥偏生产力不同程度的提高;产量方面表现为增产7.92%~9.86%,穗数或穗粒数增加是增产的主要原因。关于增产的深层次机理及品质效应还有待于进一步研究。

4 结 论

垄作双深栽培模式土壤容重降低,土壤温度和团聚体增加。对水稻生长发育的土壤环境的改善,使得水稻的分蘖期根系形态特征和各时期根干重均有明显优势。根系优势与侧深施肥效果相配合,促进了养分利用水平的提高,进而促进了干物质量和叶面积指数的增加。在此基础上,垄作双深栽培模式可增产7.92%~9.86%,穗数或穗粒数增加是增产的主要原因。