渭河关中段水系演变及其对城镇化的响应

邓礼强, 王 飞,, 韩剑桥,,4, 戈文艳,, 马春玲, 黑 哲

(1.西北农林科技大学 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100; 2.中国科学院 水利部 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100;3.中国科学院大学, 北京 100049; 4.武汉大学 水资源与水电工程科学国家重点实验室, 武汉 430072)

河流作为自然界生态系统中不可或缺的一部分,其不仅有着物质输移和生态栖息的生态功能,同时还肩负着防洪和航运的社会功能[1]。河流水系的规模与结构,直接关系到区域水资源配置与生态安全[2]。

已有研究表明,河流水系受到人类活动的重要影响,全球超过60%的河流在人类干扰下发生了不同程度的适应性变化[3]。尤其是随着城镇化进程的加快,土地利用类型发生剧烈变化,大量高等级河流被渠化、低等级河流被淤积、填埋,水系结构趋向单一化和骨干化[4]。河流水系的改变,打破了原有河流水生态平衡,进一步导致河流的防洪防汛等功能急剧下降、河流的生态和社会服务功能降低等一系列社会、经济与环境问题,阻碍了城市的可持续发展[5]。如20世纪初环太湖河道约有300余条,而到20世纪末期,河道减少至125条,河流的减少使得该地区“中雨大灾”的现象频发[6]。在平原河网地区中心城市区,城镇化发展会导致河流水系的连通性降低,增加城市洪涝灾害的风险[7]。长沙市城市用地变化和水系变化规律表明,各个时期城市发展速度与水系指标衰减的速度呈正相关关系[8]。嘉兴市河流水系特征变化规律表明,河流水系的衰减速率与城市化不同阶段的发展速率并不完全一致[9]。目前国内研究主要集中于东南沿海水系发达且城镇化高度发达的地区,但是河流水系的形成及演化与其所处的地理环境有着紧密的联系,不同区域的水系变化规律存在着较大的差异[5]。因此,水系变化对城市化的响应研究宜结合地域实际特征开展。

陕西省关中地区地处中国西北,是我国中部和西部地区的连接点,也是西北连接西南交通的枢纽,其经济和地理位置十分关键。关中地区属于典型的大陆季风型气候,水资源短缺且开发利用难,加之近些年关中地区的快速发展,导致黄河最大支流——渭河流域水系发生剧烈变化,引发洪涝等各种生态环境问题,制约着关中地区的发展[10]。为此本文选取1990年和2015年两期Landsat遥感影像,通过决策树分类和人工解译的技术方法提取河流水系,运用地理信息软件(ENVI,ArcGIS)对水系特征指标进行统计分析,研究河流水系演化特征及其对城镇化进程的响应,以期为关中地区水资源和生态环境保护提供理论支撑,并为我国中西部城镇化可持续发展提供依据。

1 研究区概况

关中地区属渭河下游的冲积平原,位于陕西中部(106°30′—110°30′E, 33°30′—35°40′N),总面积5.55万km2,其北部为陕北黄土高原,南部则为陕南秦巴山地。关中地区包括宝鸡、咸阳、西安、铜川、渭南5个省辖地级市,共计54个县(市、区),是陕西省工、农业发达,城镇化速率快,人口最为密集的地区。渭河是关中地区过境的最大河流,也是黄河的第一大支流,属典型北方季节性河流,径流量季节分明,秋季最大,夏季次之。其水系的南北两侧支流发育极不对称,发源于秦岭的南部支流短而多,北部支流则表现为长而少,多发源于黄土地区。除宝鸡的凤县、太白县和西安的周至县南麓属于长江流域外,其他地区均属于黄河流域。本文研究对象为关中地区渭河流域的水系,因此其他流域水系情况及人工渠道本文不做统计。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源及处理

本文所采用的土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn/)。分别选取1990年和2015年陕西省的土地利用图进行裁剪、分类、计算等处理,并将研究区的土地利用类型划分为城镇建设用地、农用地、林地、其他用地4类。

本文所采用的河流水系数据来源于1990年和2015年两个时期的Landsat TM,OLI影像(成像时间均为7月),原始图像分辨率均为30 m。经过几何校正、大气校正、图像裁剪等处理后,利用ENVI软件对研究区内河流水系进行提取。提取水体时主要依据不同地物类型对各波段吸收率不同的原理,通过波段运算抑制其他地物类型特征,增强水体信息,然后进行决策树分类,提取研究区域的水体信息。通过波段计算可以求得改进后的归一化水体差异指数(MNDWI)[11]和归一化差分植被指数(NDVI),其中MNDWI和NDVI的计算公式为:

MNDWI=(Green-MIR)/(Green+MIR)

(1)

NDVI=(NIR-Red)/(NIR+Red)

(2)

式中:Green为TM影像中的Band2;OLI影像中的Band3;Red为TM影像中的Band3;OLI影像中的Band4;NIR为TM影像中的Band4;OLI影像中的Band5;MIR为TM影像中的Band5;OLI影像中的Band6。对于水体的进一步提取还需要用到ENVI软件中的决策树模型对水体信息进行分类,本文所用到的分类规则为:(1) 若MNDWI>-0.05,则认为是水体,若MNDWI≤-0.05,则认为非水体;(2) 若NDVI<0.05,则认为是水体,若NDVI≥0.05,则认为是非水体。

一般来说,NDVI值为负即为水体,但是在该研究区内水体信息比较复杂,某些地区河流较浅,水体中也会含有植被。因此在提取过程中,当NDVI为正值时也存在水体,故本文在提取水体信息时采用NDVI+MNDWI的方式进行综合提取。在提取过程中,阈值的设定对于水体信息提取的精度起到至关重要的作用。经反复试验表明,当NDVI和MNDVI的阈值分别设置为0.05和-0.05时,研究区内的水体信息可以通过ENVI软件中的决策树模型进行较为精确的提取,但是依然存在细小水体漏提和其他光谱信息相似地物误提等情况,需用到ArcGIS软件进行人工解译,并后期依据Google Earth地形图对人工解译及自动提取的水体信息进行校验。

2.2 研究方法

对于城镇化过程,本文参考土地城市化计算方法[12],统计研究区内1990—2015年城市建设用地的增加面积,采用城镇化速率来表征城镇化过程。

(1) 城市化速率(VC)。表示两个时期城镇建设用地增加量与上一时期城镇建设用地面积的比值,比值越大说明区域内建设用地面积增长速率越快,其计算公式为:

VC=(AC2-AC1)/AC1×100%

(3)

式中:AC1为1990年城市建设用地面积;AC2为2015年城市建设用地面积。

对于水系特征,本文依据关中地区的河流水系自然特征,将研究区内河流分为三级:渭河干流定义为Ⅰ级河流,直接汇入渭河干流的河流定义为Ⅱ级河流,汇入Ⅱ级河流的河流定义为Ⅲ级河流。选取河流长度、河网密度(DR)、支流发育系数(K)、干流弯曲系数(S)这4个指标,从数量和结构上表征水系特征。

(2) 河网密度(DR)。表示流域内干流和支流的总长度与流域面积的比值,河网密度越大,表明流域内河流长度越大,可表示水系数量特征,其计算公式为:

DR=LR/A

(4)

式中:LR为流域内河流长度的总和;A为区域总面积。

(3) 支流发育系数(K)。表示水系内各级河流长度与干流长度的比值,支流发育系数越大,则表明支流发育程度较高,支流越多越长,是反映水系结构特征的指标,其计算公式为:

K=LS/Lm

(5)

式中:LS为流域内各级支流长度的总和;Lm为河流干流总长度。

(4) 干流弯曲系数(S)。表示河流实际长度与河流两端点间直线距离的比值。河流弯曲系数越大,说明河流的自然特性越强,其计算公式为:

S=LR/La

(6)

式中:LR为河流的实际长度;La为河流两端点的直线距离。

3 结果与分析

3.1 城市化发展过程

关中地区的土地利用类型主要以农用地和林草地为主,两者约占关中地区总面积的94.35%,其中城镇建设用地仅为2 161 km2,占总面积的3.9%(表1)。2015年,关中地区城镇用地面积增加到3 186 km2,相比1990年增加1 025 km2,增幅达到47.43%。同时农用面积减少了1 079 km2,林地与其他用地面积变化不大,说明新增的建设用地多为农用地转化而来。从土地利用的变化图(图1)来看,新增建设用地主要集中在渭河干流沿线,与西安、宝鸡等城市发展规模相对应。

表1 关中地区土地利用类型变化

3.2 水系指标特征变化分析

3.2.1 水系数量的变化特征 关中地区渭河流域的水系特征值自1990—2015年均呈现不同程度的减少(表2)。25 a间,河流总长度从1990年的4 194.48 km减少至2015年的3 357.8 km,河网总密度由0.076 km/km2减少至0.061 km/km2。其中Ⅰ级河流长度减少43.07 km,河流密度下降6.51%;Ⅱ级河流长度由1 945.29 km变化至1 601.01 km,河流密度总体降低17.70%;Ⅲ级河流长度减少424.54 km,总长度由1990年的1 561.43 km变为2015年的1 136.89 km,河流密度从0.028 km/km2减少至0.021 km/km2,降低幅度为27.19%,高于Ⅱ级河流密度减少率。

图1 1990-2015年土地利用变化

3.2.2 水系结构的变化特征 从水系结构特征方面看,1990—2015年,渭河干流弯曲度从1.99下降至1.87。在支流发育方面,关中地区渭河流域1990年Ⅱ级河流发育系数为2.94,2015年下降为2.67。Ⅲ级支流河流发育系数1990年为2.36,2015年降低至1.95,降低幅度略大于Ⅱ级河流,表明等级越低的河流萎缩程度越大。

表2 近25 a渭河流域关中段水系总体变化

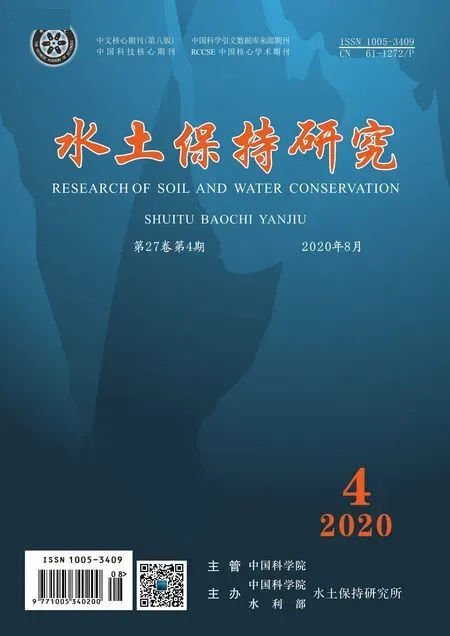

图2 水系变化与河网密度变化

3.3 河流水系演变与城镇化的关系

进一步对1990年和2015年水系的对比发现(图2),水系衰减的主要特征是细小河流末端消失。河道消失主要集中在渭南市华县、临渭区,西安市蓝田县、长安区、宝鸡市太白县、陈仓区、金台区、渭滨区以及咸阳市彬县、旬邑县,铜川市王益区、印台区。以上区域的河网密度同1990年相比下降15%以上,其中河网密度下降最大的为铜川市王益区和印台区,下降幅度接近60%。通过对土地利用数据的处理发现,铜川市王益区、印台区自1990—2015年建设用地增加15.49 km2,增加幅度达67.36%。除铜川市王益区、印台区外,渭南市华县、西安市蓝田县、宝鸡市太白县河网密度下降幅度均超过45%,意味着在25 a内,区域内有将近一半的河道消失。根据土地城市化指标对3个地区的城市化速率计算得出蓝田县25 a内城市建设用地增长52.03%,华县为68.86%,但太白县在25 a内建设用地面积只出现小幅度增长,说明建设用地增长并不是导致水系变化的唯一原因。

从对上述地区的指标值统计发现,河流水系急剧变化的区域都对应着的高速的土地转化。但对两期的土地利用数据图进行对比可以得出,25 a内,关中地区城镇化速率最快的地区之一的西安市城区并不是河网密度剧烈衰减的区域。为进一步探究河流水系变化与城镇化的关系,本文选取西安市主城区(雁塔区、未央区、灞桥区、莲湖区、新城区、碑林区)进行研究。1990—2015年,西安主城区建设用地面积增长147.7 km2,同1990年相比增加57.91%。高速的城市化发展并没有导致该地区河流长度、密度的降低,河流长度仅减少3.3 km,河流密度降低2.03%。从卫星地图(图3)中观测可以发现,西安市区在城市化高速发展的同时,对流经城区的河流采取工程措施加以防护,修建护河堤坝以固定过水断面,拦水坝等水利河景工程则增加了区域的水面面积。但是在堤坝修建过程中,通常对河流的小弯道进行取直,会使得河流的长度和弯曲率降低。

图3 1990年和2015年遥感影像对比

4 讨 论

4.1 渭河关中段水系演变特征及其对城镇化的响应

河流的演化一般与河床质地,地形、气候、人类活动有关,但是在短时期内,河流水系的变化的最主要因素还是人类活动[13]。关中地区作为陕西省工、农业中心地区,25 a间经济迅猛发展,随之而来的是大量的农用地和河流被侵占转化为建设用地。通过对水系变化剧烈地区的分析发现,河网水系的萎缩与城市化建设存在着正相关关系,但是具体河流水系特征指标的衰减需要因地而异。关中段渭河水系指标衰减的原因可以分为4类:(1) 平原区域水系衰减的主要原因为城镇建设或农田对河道的占用、填埋,导致河流变窄或消失,从而降低河网密度和支流发育系数;(2) 关中南部地区属于秦岭北麓,由于地势问题,土地资源利用较为困难,道路、房屋等均沿河谷而建,涉河工程以及河道两侧耕地对河流的占用是导致当地河流消失的主要原因,其中地质灾害也是山区河道发生变化的主要影响因素之一[14],如宝鸡太白县;(3) 城镇地区建设用地增长,建筑施工对河道进行占用以及城市人口增长对水资源需求的增加,致使区域内的水资源逐渐减少,河流也随之消失,如铜川市王益、印台区;(4) 渭河干流周边地区,为了增加河流的防洪功能以及生态环境功能,沿线地方政府对河道进行裁弯取直修建护河堤坝、湿地公园,进而导致Ⅰ级河流长度以及曲率降低,如西安主城区。

总体来说,从对关中段渭河水系变化的规律研究发现,在城市化速率不同的区域,各项水系指标的衰减程度并不一致,但水系总体呈现萎缩趋势,水系变化表现为河流数量和长度减少、河流形态结构逐渐单一化,这与苏州市、深圳市、上海市等国内城镇化程度较高的平原地区的河网研究结果基本一致[15-17],且Ⅱ级、Ⅲ级河流受城市化进程的影响更大,这与嘉兴市河流水系变化特征相符[9]。但在城市化进程较快的地区,如西安市主城核心区,由于人们对水系保护的概念增强,人们自觉保护河流水系,以及当地政府为了减轻城市的防洪排涝压力,缓解干流的防洪压力,部分的二级河道尤其是靠近主干道附近的二级河道会被疏通、扩宽,以保证整个河流的过水能力平衡,在工程建设完成后,其长度和河流曲率均会长期维持在一个稳定的范围内[8],整个区域内的水系指标变化反而会有上升的趋势。

4.2 水系萎缩的不利影响

河流水系涉及城市的给排水、城市气候、城市水环境等诸多方面,是城市不可缺少的水环境因素[4]。河流水系具有很强的调蓄功能,河流的调蓄能力受水系数量和水系结构共同影响,已有的研究表明,在河网中低等级河流越多,其河网的调蓄能力越强[18]。但是在关中地区快速城镇化发展过程中,大量的低等级河流消失,使得水系的自然调蓄功能逐渐降低,渭河中下游年均最高洪峰水位有明显的上升趋势,洪涝灾害的威胁不断增大[19]。另外一方面,由于河流水系结构的变化,阻碍了河流的相互连通,降低了河流的自我净化功能。城镇化使城市不透水面积增加,地表径流携带污染物直接进入河流,致使关中段渭河流域的污染严重。通过对渭河水质的测定,渭河干流水质从咸阳兴平断面至渭南潼关桥断面,共9个断面均属于Ⅴ类水质[20],总体水质较差。同时由于河流的减少,会使区域内地下水补给降低,在遭遇干旱灾害时,会加重干旱的影响。

4.3 河流水系保护建议

关中段渭河水系数量减少主要原因是低等级河流消失,因此在推进城市化过程时,要避免对河流的改造和填埋,尤其注重对低等级河流的保护。合理的控制城市建设用地面积增长,各种土地利用类型均衡发展,增加城市中绿化面积,减少城市中的不透水面积。(1) 将河流水系保护纳入到城市管理规划中,健全监管和执法体系,在区域开发规划时,严禁新建工程对河流进行填埋、占用。(2) 协调城市发展与河流水系保护,加强河流的治理和恢复,积极开展低等级河流清淤的工程,增强河流的蓄水和防洪能力,在干流修建防洪堤坝时,尽量扩宽治导线,给干流更大的空间,避免河流水系退化和河流骨干化。(3) 完善水文化设施,注重临水空间的开发保护,重视河流景观建设,提高居民生活品味,让居民自发性形成保护河流的意识。

5 结 论

(1) 1990—2015年,关中地区城市化进程迅速,主要体现在城市建设用地的增加,城镇建设用地增长1 025 km2,增长幅度达47.73%,城镇建设用地增加区域主要集中于渭河干流两岸,其建设用地的增长方式主要以农用地转化为主。

(2) 1990—2015年,渭河关中段河流水系受到城镇化的影响,河流水系指标均呈下降趋势,渭河干流弯曲率从1.99下降至1.87,河流长度减少量随着河道等级的降低逐渐增加。渭河支流发育系数也呈降低趋势,25 a间,Ⅱ级河流发育系数从2.94下降至2.59,Ⅲ级河流发育系数从2.36下降至1.83。

(3) 城市化发展速率与河流水系指标的衰减速率呈正相关关系,城镇化速率越高的地区,河流水系衰减越快,但水系衰减的指标需要因地而异。等级越低的河流受到城镇化的影响越大,城镇的建设使得大量的低等级河道被填埋,许多细小的河流甚至消失,河网单一化和骨干化的趋势愈来愈明显,河流的防洪能力也随之降低,但城镇化的整体水平较高时,河流水系的特征值变化会趋于稳定或出现略微的增长。

(4) 在未来的城市化建设和水系规划时,要合理控制城镇建设用地面积增长,协调城市发展与河流水系保护。修建护岸工程时,扩宽河流治导线,同时加强对低等级的河道的保护,增强低等级河流的调蓄功能。